(Rom) Der Kreis der potentiellen Nachfolger von Papst Franziskus wird immer größer, je mehr Kardinäle er ernennt. Vor allem nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, daß er – weit mehr als seine Vorgänger – selbst die Weichen für seine Nachfolge stellt. Der aufmerksame Vatikanist Sandro Magister lenkt den Blick auf einen neuen „Papabile“, der kometenhaft am Bergoglio-Firmament aufsteigt.

Der erste Kardinal, der sich in Stellung brachte, war Oscar Rodriguez Maradiaga, der Erzbischof von Tegucigalpa. Er gehört zum engsten Vertrautenkreis von Papst Franziskus, der ihn zum Koordinator des C9-Kardinalsrates machte. Der ehemalige Präsident der Caritas Internationalis verspielte sich aber seine Chancen durch Ungereimtheiten in seinem Bistum. Die schützende Hand von Franziskus bewahrte ihn zwar vor dem Amtsverlust, doch der Aufstieg auf den Stuhl des Petrus wird ihm nicht mehr zugetraut.

Die progressive „Schule von Bologna“ wirbt für Kardinal Luis Antonio Tagle, den Erzbischof von Manila, in dem sie den „vollkommenen Interpreten“ von Franziskus erkennt und ihn bereits als „Franziskus II.“ sieht. Franziskus machte ihn zum Nachfolger Maradiagas als Präsident der Caritas Internationalis und am vergangenen Sonntag zum neuen Präfekten der römischen Kongregation für die Evangelisierung der Völker.

Just in dem Moment, da Tagle die offensichtliche Förderung durch den regierenden Papst zuteil wird, lenkt der Vatikanist Sandro Magister die Aufmerksamkeit auf einen weiteren Anwärter auf den Papstthron – auch er ganz auf Bergoglio-Linie.

Doch der Reihe nach.

Weichenstellungen

Am 25. November gab Vatikansprecher Matteo Bruni bekannt, daß Papst Franziskus auf seinen persönlichen Sekretär, den Argentinier Fabian Pedacchio Leaniz, verzichtet. Pedacchio ist seit 2007 Offizial der Bischofskongregation, ein Amt, das er trotz seiner Ernennung zum Sekretär des Papstes im Jahr 2013 beibehielt.

Nun kehrt der Argentinier wieder Vollzeit an die Bischofskongregation zurück, an der er wegen seiner direkten Nähe zum Papst bereits in den vergangenen sechs Jahren eine zentrale Rolle spielte. Dazu Magister:

„Es ist vorhersehbar, daß er demnächst eine Stufe höher steigen wird mit Bischofsweihe und allem drum und dran.“

Magister sieht in der Personalie Vorbereitungen für die Papstnachfolge:

„Daß ein Papst im voraus seinen persönlichen Sekretär in Sicherheit bringt vor möglichen Gegenschlägen seines Nachfolger, ist ein Klassiker der vatikanischen Chroniken, an denen sich offensichtlich auch Jorge Mario Bergoglio ausrichtet.“

Die zweite Personalentscheidung wurde bereits angesprochen und betrifft die Beförderung des Primas der Philippinen zum Kardinalpräfekten für die Evangelisierung der Völker. Es wurde bereits berichtet, daß Franziskus, um für Kardinal Tagle Platz zu machen, den bisherigen Amtsinhaber, Kardinal Fernando Filoni, unsanft und vorzeitig aus dem Amt beförderte.

Der Italiener Filoni fiel weicher als der 2017 ebenfalls entlassene Glaubenspräfekt, Kardinal Gerhard Müller, oder der bereits 2014 aus dem Vatikan entfernte Oberste Richter, Kardinal Raymond Burke. Während Kardinal Burke nur mehr über ein Ehrenamt auf dem Papier verfügt und Kardinal Müller gleich mit gar nichts bedacht wurde, machte Franziskus Kardinal Filoni immerhin zum Großmeister der Grabesritter. Der wohlklingende Titel kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es ein Amt ohne Einfluß ist.

Kardinal Burke wäre der offene Wunschkandidat traditionsverbundener Katholiken. Durch die demonstrative Marginalisierung durch Papst Franziskus werden ihm derzeit allerdings nicht einmal Außenseiterchancen eingeräumt. Als Unbekannte gilt Kardinal Müller, dem die Bereitschaft nachgesagt wird, nach dem Pontifikat Franziskus wieder für Ordnung zu sorgen.

Die Geringschätzung für Filoni führt Magister auf dessen Nähe zum Neokatechumenalen Weg zurück, eine Bewegung, auf die Franziskus „allergisch“ reagiert, so der Vatikanist. Erst recht, seit er im Zuge der Family Days gegen die Einführung der Gender-Ideologie an den Schulen, gegen die Legalisierung der Homo-Ehe und für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder deren Mobilisierungskraft gesehen hatte.

Kardinal Filoni kam zudem auf die Schwarze Liste, weil er sich in zwei Interviews, eines mit dem Osservatore Romano, das andere mit VaticanNews, kritisch zum Geheimabkommen mit der kommunistischen Volksrepublik China geäußert hatte, das am 22. September 2018 in Peking unterzeichnet wurde. Papst Franziskus hält das Abkommen für einen Meilenstein seines Pontifikats.

Unterdessen plant Papst Franziskus bereits einen möglichen, dritten Eingriff in der Italienischen Bischofskonferenz. Zunächst hatte er 2013 Bischof Nunzio Galantino zum Generalsekretär gemacht, der unter Beibehaltung des noch amtierenden Vorsitzenden Kardinals Angelo Bagnasco aus der Zeit von Benedikt XVI. zum Mann des Papstes in diesem Gremium wurde. Als 2017 die Amtszeit Bagnascos endete, setzte Franziskus den Erzbischof von Perugia, Gualtiero Bassetti, als seinen Vertreter an die Spitze der italienischen Bischöfe. Galantino wurde zum Präfekten der Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls (APSA) befördert. Schon vorab hatte Franziskus Bassetti zum Kardinal kreiert.

Päpstliche Unzufriedenheit

Inzwischen wächst aber die Unzufriedenheit des Papstes mit Kardinal Bassetti, der Widerstand leistet gegen die Anfang 2019 von Franziskus wieder aufgegriffene Idee, den „synodalen Weg“ auch in Italien einzuführen. Mit der Einberufung einer Synode möchte Franziskus den Umbau der italienischen Kirche nach seinen Vorstellungen beschleunigen.

Magister verweist in diesem Zusammenhang auf die Ansprache von Franziskus vom 6. Dezember an die Jesuitengemeinschaft der italienischen Zeitschrift für soziale Fragen Aggiornamenti Sociali. Darunter befand sich auch P. Bartolomeo Sorge, „der italienische Jesuit mit dem deutschen Familiennamen“. Obwohl P. Sorge sieben Jahre älter ist als Jorge Mario Bergoglio, haben beide einiges gemeinsam. Beide wurden in den 70er Jahren vom Jesuitengeneral Pedro Arrupe gefördert. Sorge gilt als Vordenker des „demokratischen Katholizismus“. Diesen verortet der engagierte Linkskatholik in der Mitte, aber offen nach links und ablehnend gegen rechts.

Das Feindbild von P. Sorge und seinen gleichgesinnten Ordensmitbrüdern ist derzeit entsprechend das, was er – und auch Papst Franziskus – die „Populisten“ nennt. Die Abneigung sitzt tief: Italiens ehemaligen Innenminister Matteo Salvini verglich Sorge im vergangenen Mai, kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, mit Judas.

Von 1997–2004 war er Chefredakteur der Aggiornamenti Sociali. Mit seinen 90 Jahren ist er heute noch immer deren Co-Chefredakteur. Herausgegeben wird die Zeitschrift vom Mailänder Zentrum für Sozialstudien des Jesuitenordens. Die Studienzentren der Jesuiten spielten seit den 60er Jahren weltweit eine zentrale Rolle bei der von General Arrupe geförderten Annäherung zwischen Christentum und Marxismus. Auch der heutige Ordensgeneral Arturo Sosa Abascal entstammt einem solchen Studienzentrum.

Am 6. Dezember sagte Franziskus P. Sorge und dessen Mitbrüdern:

„Ich habe vor kurzem etwas von einer solchen Klarheit gelesen, das erzittern läßt: Ich sage nicht die italienische Politik, aber mit Sicherheit zumindest die italienische Kirche.“

Wenige Minuten später löste der Papstvertraute und Sorge-Nachfolger als Chefredakteur der römischen Jesuitenzeitschrift La Civilitá Cattolica, der Jesuit Antonio Spadaro, das Rätsel auf Twitter. Er verwies auf den Hauptartikel in der Ausgabe vom 21. September 2019 der Civiltà Cattolica. Er stammt aus der Feder von P. Sorge und trägt den Titel:

„Eine ‚wahrscheinliche‘ Synode der italienischen Kirche? Von der I. Kirchenversammlung von 1976 bis heute“.

Laut Sorge sei die Fortsetzung des „synodalen Weges“ dringend notwendig, der 1976 „unterbrochen“ worden sei. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern auf der Cathedra Petri „will Franziskus diese Nationalsynode um jeden Preis“, so Magister.

Die Italienische Bischofskonferenz stellt sich für diesen päpstlichen Wunsch aber taub. „Daraus folgt, daß der – päpstlich ernannte – Vorsitz von Kardinal Bassetti zunehmend gefährdet ist.“

Sein Mandat endet regulär nach fünfjähriger Amtszeit im Jahr 2022. Bassetti geht inzwischen aber auf die Vollendung des 78. Lebensjahres zu. Die kirchenrechtlich vorgesehene Altersgrenze hat er bereits seit drei Jahren überschritten. Wenn er dennoch im Amt ist, dann nur von Franziskus‘ Gnaden.

Keinen Zweifel läßt Magister, daß Papst Bergoglio bereits einen Nachfolger für Bassetti zur Hand hat, und daß es sich dabei ohne Zweifel um Kardinal Matteo Zuppi handelt, den er zum Erzbischof von Bologna und zum Kardinal machte.

Diese Entscheidungen sind zudem vor dem Hintergrund eines möglicherweise bald bevorstehenden Konklaves zu sehen.

Die Papabili

Magister sieht dort derzeit sechs Kandidaten im Rennen, die nach aktuellem Stand mehr oder weniger Aussichten haben, gewählt zu werden.

Das sind in nicht zufälliger Reihenfolge die Kardinäle:

- Matteo Zuppi

- Luis Antonio Tagle

- Pietro Parolin

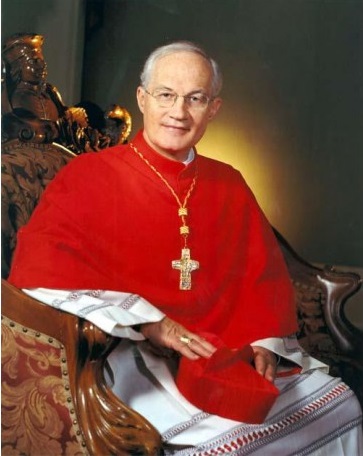

- Christoph Schönborn

- Marc Ouellet

- Robert Sarah

Der Frankokanadier Kardinal Marc Ouellet, Präfekt der Bischofskongregation, und der Österreicher Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien, galten bereits beim jüngsten Konklave als „Papabile“.

Der moderate Ratzingerianer Ouellet, 75 Jahre alt, gehörte beim Konklave 2013 in den ersten beiden Wahlgängen zu den Meistgewählten. Er verhielt sich seither ruhig, ließ auch die weitgehende Entmachtung durch Franziskus über sich ergehen.

„Er steht im Ruf der Treue zum regierenden Papst, aber auch des Verteidigers der Rechtgläubigkeit“, so Magister.

Aus der Reihe tanzte Kardinal Ouellet beispielsweise im vergangenen Jahr, als der ehemalige Nuntius in den USA, Erzbischof Carlo Maria Viganò, seine Anklage gegen Papst Franziskus veröffentlichte. Ouellet kritisierte Viganòs Vorgehen, bestätigte aber zugleich dessen Anklagepunkte.

Kardinal Schönborn, bereits 2005 als „Papabile“ gehandelt, ist inzwischen 74 Jahre alt. Er gehört dem Schülerkreis von Joseph Ratzinger an, obwohl nicht ganz klar ist, warum dem so ist. Magister nennt ihn einen „wenig treuen Schüler“ Joseph Ratzingers. Er gilt, der Tradition seiner Familie folgend, als fähiger Diplomat. Seine Fähigkeiten stellte er bei den Familiensynoden 2014 und 2015 in den Dienst von Papst Franziskus.

Zuerst entwickelte er die These von der Gradualität der Moral, dann gelang ihm im letzten Augenblick das Kunststück, doch noch eine Mehrheit für das Schlußdokument der Familiensynode zustande zu bringen – im knappsten Fall von nur einer Stimme. Dafür ließ er auch seine guten Kontakte zu Benedikt XVI. spielen. Ab diesem Zeitpunkt wurde auch Franziskus auf ihn aufmerksam, sodaß er Schönborn im April 2016 das umstrittene nachsynodale Schreiben Amoris laetitia der Öffentlichkeit vorstellen ließ.

Jüngst sorgte er mit dem zweiten Homo-Benefiz-Spektakel im Wiener Stephansdom für Aufsehen bei den Medien und Ärgernis bei den Gläubigen.

„Beide scheinen aber weit entfernt davon, eine Zwei-Drittel-Mehrheit hinter sich zu sammeln, die für die Wahl notwendig ist. Sie gehören einer Kardinals-Aristokratie an, die inmitten der großen Mehrheit der von Franziskus ernannten Kardinäle – zum Großteil von den Rändern, ihnen unbekannt, von bescheidener Bildung, mäßiger Leitungserfahrung in zweitrangigen Diözesen und leichter beeinflußbar von kleinen, entschlossenen Lobbys als von den geschliffenen Reden der Kardinäle einer vergangenen Generation – ziemlich verloren wirken.“

Kardinal Robert Sarah

Wesentlich geeigneter erscheint hingegen das Profil von Kardinal Robert Sarah, ebenfalls 74 Jahre alt. Er stammt aus Guinea und wurde 2014 von Papst Franziskus zum Präfekten der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung ernannt – was im päpstlichen Umfeld zähneknirschend als bedauerlicher „Betriebsunfall“ bezeichnet wird.

Er wäre der erste Papst der Kirchengeschichte aus Schwarzafrika.

Seine Biographie ist beachtlich. Er war ungebrochener Zeuge des katholischen Glaubens während der blutigen Herrschaft unter Sekou Touré. Er wurde nicht hingerichtet und überlebte die marxistische Diktatur nur deshalb, weil der Tyrann 1984 überraschend starb. Obwohl er im westafrikanischen Busch aufgewachsen ist, absolvierte er die beste Ausbildung in Frankeich und Jerusalem. Im Alter von nur 33 Jahren wurde er Bischof. Papst Johannes Paul II. berief ihn nach Rom. Papst Benedikt XVI., mit dem die geistige Übereinstimmung am größten war, behielt ihn dort. Diese Übereinstimmung dauert im Gegensatz zu manchen Ratzingerianern auch unter Franziskus fort, obwohl Kardinal Sarah nicht als Ratzingerianer bezeichnet werden kann, dazu ist sein Denken zu eigenständig.

Papst Franziskus setzte 2014 einen Ratzingerianer ab und wollte ein Signal an Afrika aussenden, indem er Kardinal Sarah zum Präfekten ernannte. Da das Verhältnis mit Afrika gespannt ist, wurde bisher von seiner Absetzung Abstand genommen. Dafür wurde er von anderen Bergoglianern in seiner eigenen Kongregation weitgehend isoliert.

Mit drei Büchern, „Gott oder nichts“, „Die Kraft der Stille“ und „Herr, bleib bei uns“, die sich inhaltlich deutlich von den Büchern anderer „Papabili“ wie Maradiaga und Tagle unterscheiden, machte sich Kardinal Sarah in den vergangenen Jahren auch im gläubigen Volk international einen Namen.

„Für die Kritiker von Papst Franziskus im Namen der großen Tradition der Kirche ist er der ideale Kandidat. In einem Kardinalskollegium, das zu mehr als der Hälfte von Bergoglio ernannt ist, ist es undenkbar, daß er sich den zwei Dritteln der Stimmen nähert. Er wird höchstens ein paar Dutzend Stimmen im ersten Wahlgang erhalten als demonstratives Zeichen“, so Magister.

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin

Reale Chancen sieht Magister für den amtierenden Kardinalstaatssekretär und damit engsten, institutionellen Mitarbeiter des regierenden Papstes. Kardinal Pietro Parolin ist erst 64 Jahre alt und seit 2013 im Amt.

Er wäre allerdings der erste Papst seit 1963, der an der Römischen Kurie groß geworden ist. Seine Leitungsfähigkeit wird anerkannt, was nach der Amtszeit seines Vorgängers Tarcisio Bertone allerdings nicht so schwer ist.

1963 wurde Papst Paul VI. gewählt in einer Situation, in der sich die Kirche durch das von Johannes XXIII. überraschend angestoßene Konzil mitten in einem Sturm befand. Die Kardinäle wollten einen Papst, der die Erneuerung fortsetzt, aber wieder Ruhe hineinbringt. Das ist Paul VI. gelungen, allerdings um den Preis zwischen allen Stühlen zu sitzen. Die Gegner des „neuen Kurses“ warfen ihm vor ein „Zerstörer“ der Tradition zu sein. Die Anhänger des „neuen Kurses“, zu denen er selber gehörte, bezichtigten ihn ein „Verräter“ zu sein.

Heute zeigt sich die Situation nicht ganz unähnlich, wenn man Franziskus – was sein Umfeld gern tut – mit Johannes XXIII. vergleicht. Laut Magister gibt es eine Anzahl von Kardinälen, die sich ein ruhigeres Pontifikat wünschen, aber grundsätzlich eine Fortsetzung des eingeschlagenen Weges. Sie setzten auf den Kardinalstaatssekretär, der als geeichter Diplomat, das von Franziskus ins Strudeln gebrachte Boot des Petrus wieder auf Kurs bringen sollte, aber ohne die von Franziskus vorgegebene Route zu verraten. Magister spricht von „Revolutionen“.

Magister sieht seine Chancen seit einem Jahr allerdings sinken. Ihm gelinge es mit zu mäßigem Erfolg die nötigen Gleichgewichte zu halten, die durch Franziskus aus dem Lot gebracht werden. Die Verwirrung in der Kirche nehme zu anstatt ab. Auch auf diplomatischem Parkett wird für ihn der offensichtliche Mißerfolg des Geheimabkommens mit der Volksrepublik China – den nur Papst Franziskus und seine Claqueure nicht sehen wollen – zunehmend zur Belastung.

Der Philippiner Luis Antonio Tagle

Im Gegensatz zu Kardinal Sarah, kommt Kardinal Tagle von den „richtigen“ Rändern. Philippinischer Vater, chinesische Mutter, Studium in den USA, Mitarbeiter der progressiven „Schule von Bologna“, Vorsitzender der Caritas Internationalis. Für eine Biographie liest sich das wie eine geopolitische Landkarte ersten Ranges.

Auch Magister sieht in ihm den Kronprinzen von Papst Franziskus, „seinen Nachfolger in pectore“. Mit der Ernennung zum Präfekten für die Evangelisierung der Völker, wurden ihm von Franziskus jene „Ränder“ anvertraut, die ihm so wichtig sind.

Tagle erwies sich schnell als gelehriger und treuer Gefolgsmann. Er gab Amoris laetitia als erster die Bergoglio-Auslegung mit der Zulassung wiederverheirateter Geschiedener und anderer Personen in irregulären Situationen zu den Sakramenten. Wer auf die Verwirrung hinwies, die Amoris laetitia provoziere, dem antwortete Tagle mit einer dialektischen Nullnummer:

„Es ist gut ab und zu verwirrt zu sein, denn wenn die Dinge immer klar sind, wäre das nicht mehr das wirkliche Leben.“

Auch seine Zugehörigkeit zur progressiven Schule von Bologna, jener der Hermeneutik des Bruches, verleugnet er nicht. Für Tagle hat die Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit der Vergangenheit gebrochen und einen Neubeginn unternommen. Kein Wunder also, daß Alberto Melloni, der heutige Leiter der Schule schon seit einigen Jahren kräftig die Werbetrommel für Tagle rührt. Der Beitrag Tagles zur mehrbändigen Geschichte des Konzils behandelt die sogenannte „schwarze Woche“ im Herbst 1964. Es gehört zu den Ungereimtheiten des Pontifikats von Benedikt XVI., dem bisher wirkmächtigsten Gegenspieler der Hermeneutik des Bruches, der er eine Hermeneutik der Kontinuität entgegenstellte, daß ausgerechnet er, Tagle zum Kardinal kreierte, und das nur wenige Wochen vor seinem Amtsverzicht und in einem völlig überraschend angekündigten Konsistorium.

Bei der Familiensynode, der Jugendsynode und dem vatikanischen Anti-Mißbrauchsgipfel vertraute ihm Franziskus eine zentrale Rolle an. Alles kleine Schritte, mit denen er ihn aufbaut.

„Daß Tagle morgen auch zum Papst gewählt wird, ist aber keineswegs sicher. Er steht Bergoglio zu nahe, um nicht in den Fleischwolf der zahllosen Unzufriedenheiten mit dem derzeitigen Pontifikat zu geraten, die unweigerlich in einem künftigen Konklave an die Oberfläche kommen werden“, so Magister.

Gegen Tagle spreche auch sein „junges“ Alter von 62 Jahren. Er könnte sehr lange regieren, für viele wahrscheinlich zu lange.

Matteo Zuppi von Sant’Egidio

Matteo Zuppi, dessen Karriere auch unter Papst Benedikt XVI. begann, der ihn zum Weihbischof von Rom gemacht hatte, ist seit drei Jahren Erzbischof von Bologna. Mit ihm „bestrafte“ Franziskus den vorigen Erzbischof, Kardinal Carlo Caffarra, der sich mit der Unterzeichnung der Dubia zu Amoris laetitia dem Papst in den Weg gestellt hatte. Franziskus emeritierte Caffarra sobald es möglich war und setzte ihm mit Zuppi mehr oder weniger das genaue Gegenteil dessen vor, was Caffarra vertreten hatte. Am 5. Oktober, einen Tag vor Beginn der Amazonassynode, kreierte er ihn zum Kardinal. Seither scheint er ein aufsteigender Stern am Bergoglio-Firmament. Alle Türen stehen ihm offen, auch die zum päpstlichen Thronsaal.

Zuppi ist ein Großneffe von Kardinal Carlo Confalonieri (1893–1986), dem Sekretär von Papst Pius XI. Er gehört zu den Gründern der Gemeinschaft von Sant’Egidio, die 1968 entstand. Sie wurde an internationalen Krisenschauplätzen durch eine Paralleldiplomatie bekannt, innerkirchlich aber vor allem durch die interreligiösen Assisi-Treffen, die ihre Erfindung sind. Obwohl diese Treffen jedes Jahr stattfinden, wurden jene besonders bekannt, an denen Päpste teilnahmen: dreimal Johannes Paul II., einmal Benedikt XVI. und einmal auch Franziskus. Das umstrittenste Assisi-Treffen war das erste von 1986. Magister bezeichnet die Gemeinschaft als „zweifelsohne mächtigste, einflußreichste und allgegenwärtige katholische Lobby auf Weltebene der vergangenen Jahrzehnte“.

Magister streift lediglich die Gründe für seine Einschätzung. Sie sind auch in jenem kirchlichen 68er Geist zu suchen, der so manchen Gleichschritt mit dem Zeitgeist und den von ihm geprägten internationalen Institutionen ermöglicht.

Doch zurück zu Kardinal Zuppi. Bis 2010 war er geistlicher Assistent der Gemeinschaft von Sant’Egidio und Pfarrer ihrer Hauptkirche Santa Maria in Trastevere. Im selben Jahr machte ihn Benedikt XVI. zum Weihbischof von Rom. Die Gemeinschaft hatte lange darauf gedrängt, endlich einen Bischof aus den eigenen Reihen zu bekommen. Im Jahr 2000 ging der Wunsch mit der Ernennung von Vincenzo Paglia, Zuppis Vorgänger in der Gemeinschaft, zum Bischof von Terni in Erfüllung, ein eher unbedeutendes Bistum. Wiederum war es Benedikt XVI., der Paglia 2012 an die Römische Kurie berief und zum Vorsitzenden des Päpstlichen Familienrates machte. Eine Entscheidung, die im Rückblick vielfach Kopfschütteln auslöst und nur mit dem penetranten Lobbying der Gemeinschaft zu erklären ist.

Zuppi ist der zweite Bischof der Gemeinschaft und schaffte es schneller viel weiter als Paglia.

Zuppi stand durch die Gemeinschaft „im Zentrum eines unvergleichbaren Netzes von Personen und Ereignissen auf Weltebene, sowohl in religiöser wie auch geopolitischer Hinsicht, von den Friedensabkommen in Mosambik von 1990–1992 zur heutigen Unterstützung des Geheimabkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik China, von den interreligiösen Assisi-Treffen bis zu den ‚humanitären Korridoren‘ für afrikanische und asiatische Einwanderer, die nach Europa wollen.“

Die Gemeinschaft von Sant’Egidio verstand es, im Gegensatz zu anderen, ähnlichgesinnten Gruppen, sich allen Päpsten in Gehorsam anzupassen, so unterschiedlich sie auch sein mochten. Es besteht aber kein Zweifel, daß die Affinität zum derzeitigen Papst am größten ist. Entsprechend erreichte die Gemeinschaft im Vatikan auch bisher größten Einfluß mit Paglia als Kanzler der Päpstlichen Akademie für das Leben und Präsident des Päpstlichen Instituts Johannes Paul II. für Ehe und Familie bzw. was von beiden Institutionen noch übrig ist, mit Matteo Bruni als Vatikansprecher und mit Zuppi als Erzbischof von Bologna, als erstem Kardinal der Gemeinschaft und mit guten Aussichten, nächster Vorsitzender der Italienischen Bischofskonferenz zu werden.

„Von da bis zu seiner Wahl zum Papst ist der Weg nicht garantiert, aber diese Möglichkeit steht ernsthaft auf der Tagesordnung,“ so Magister.

Insgesamt gewichtiger ist die Schlußbemerkung Magisters zum Zustand des Kardinalskollegiums:

„Das gilt um so mehr mit einem ungeordneten Kollegium von Papstwählern, mit ungewissen Empfindungen und leicht zu lenken durch eine Lobby. Diesmal nicht durch eine Kardinalslobby wie die legendäre ‚Mafia‘ von Sankt Gallen, die die Wahl von Bergoglio begünstigte, sondern von einer viel einflußreicheren und entschlosseneren mit dem Namen Gemeinschaft von Sant’Egidio.“

Für die Wahlkampagne für Zuppi ist bereits ein Dokumentarfilm fertig mit dem Titel:

„Das Evangelium nach Matteo [Matthäus] Z.“.

Hier der Trailer:

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/Vatican.va/VaticanNews/MiL (Screenshots)

Papst Robert I. (Sarah) wäre ein Traum. Papst Michael I. (Czerny) hingegen ein Albtraum.

Kein Kandidat, der das 2. Vatikanische Konzil und die Neue Messe akzeptiert, kann „Rechtgläubig“ sein.

Folgt man den Gedankengängen Magisters, so ist es doch Franziskus selber, der den synodalen Weg auch für Italien und – so lässt sich schlussfolgern – für die gesamte Weltkirche will. Das ist ziemlich eindeutig.

Darum sollte man endlich damit aufhören, immer wieder Papst Franziskus als Gegner des synodalen Weges in Deutschland ins Feld zu führen, wie es manche Internetforen ständig machen. Franziskus sei nur von schlechten Beratern umgeben. – Über eine solche Naivität der Einschätzung kann ich nur lachen.

Verlautbarungen gegenüber dem deutschen Weg aus Rom, die wie besorgte Bremsmanöver wirken, sind rein taktischer Natur: Man soll langsamer vorgehen, um nicht so viel/noch mehr Widerstand hervorzurufen, um die Sache der totalen Aushölung, der Reinigung von jedem Überbleibsel der Tradition, der Vollendung des Bruches auf allen Machtebenen nicht zu gefährden und das „innere geistige Schisma“ auch machtplolitisch abzusichern und zu vollenden. Das Gift des Bruches soll schleichend und vollständig wirken, so dass kein Arzt mehr eingreifen kann.

Bergoglio glaubt nicht an die Gottheit Christi.

Die Christusfigur wird auf einen willfährigen Gefühlsjesus, – ganz dienstbar der heutigen Zeit des Modernsmus – hinutergebrochen, und so wird es eigentlich der Satan der Zerstörung des Lebens sein, den man im Vatikan anbetet.

Was man in 50 Jahren in der Kirche des Bruches angerichtet hat, bedarf abermals weiterer 50 Jahre, um es wiederherzustellen. Doch die Tradition wird sich geschlossen gegen das abgefallene Rom positionieren müssen. Die Tradition muss aus jedem Glaubensentscheid eines jeden Gläubigen wachsen.

Das Spiel der Unteranderung der Machtstrukturen des modernistischen Roms wird nicht gelingen, da es verlogen und satanisch ist. Rom kann man nicht mit den gleichem Mitteln zurückerobern, durch die es erobert wurde.

Diesmal wird die Erneuerung tatsächlich von den Rändern ausgehen, und zwar von den hoffentlich immer weiter wachsenden Rändern der Tradition.

Wenn die Kirche auf Sektengröße zurückgeschrumpft sein wird, wird sie von der Tradition übertroffen werden.

Dann wird es spannend.

Vorerst wird erst einmal alles genau so weiter in Richtung Niedergang gehen. Rom ist mit sich selber beschäftigt und arbeitet dem Niedergang kirchlich wie gesellschaftlich zu, bis es sich auch sichtbar auflöst und von der Tradition löst.

Denn Gay-Gottesdienstevents, Zölibatsauflösung, Kommunismus und dergleichen mehr werden nach und nach auch einen Hass auf die sichtbaren Elemente der Tradition ausdrücken. Eine Unterscheidung zwischen protestantischer und römischer ‚Kirche‘ wird es nicht mehr geben.

Dann wird Gott der Tradition zur Rückkehr nach Rom verhelfen; denn die neue Kirche des Modernismus wird sich in himmelschreiende Sünden und Skandale verwickeln und strafrechtlich verfolgt werden. Erst wenn sich die Gesellschaft wieder in die Richtung einer hierarchisch-patriachatischen verwandeln wird, wird die Tradition ein Gegenüber haben, dass ihr zur Macht verhilft, um das geistige Königtum unseres Herrn Jesus Christus auch in der Gesellschaft zu verwirklichen (,wie es Lefebvre sich so sehr wünschte).

Möglicherweise fällt dies zusammen mit seiner Wiederkunft.