Von Roberto de Mattei*

Der 2. Juni, an dem in Italien mit einer traditionellen Militärparade das Fest der Republik begangen wird, stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der „Inklusion“. „Das Thema der gesellschaftlichen Akzeptanz, die das Ereignis geprägt hat, spiegelt gut die Werte wider, die in unserer Verfassung festgemeißelt sind. Kein Bürger soll sich alleingelassen fühlen, vielmehr muß ihm die Ausübung seiner Rechte garantiert sein“, erklärte Staatspräsident Sergio Mattarella. Am selben Tag legte Papst Franziskus in Blaj in Rumänien im Namen der katholischen Kirche ein Mea cupla ab wegen der Diskriminierungen, die die Roma erleiden mußten:

„Im Namen der Kirche bitte ich den Herrn und euch um Vergebung dafür, wenn wir euch im Laufe der Geschichte diskriminiert, mißhandelt oder falsch angeschaut haben, mit dem Blick Kains statt Abels, und wenn wir unfähig waren, eure Besonderheit zu erkennen, wertzuschätzen und zu verteidigen.“

In der Geschichte finden sich aber keine Spuren der Verfolgung oder Mißhandlung der Roma durch die Kirche. Mit diesen Worten wollte Papst Franziskus aber jene „Inklusion“ bekräftigen, deren Haupttheoretiker er heute ist, und nach der die Europäische Union ihre Politik ausrichtet.

Der Nachdruck, mit dem Papst Franziskus immer wieder auf Themen wie Inklusion, Nicht-Diskriminierung, Aufnahme oder Kultur der Begegnung zurückkommt, mag manchen wie ein Ausdruck der Nächstenliebe erscheinen, die, um eine Metapher zu verwenden, die von Papst Bergoglio selber stammt, Teil der „Identitätskarte des Christen“ ist. Wer so denkt, unterliegt allerdings einem Fehler der Perspektive analog dem der progressiven Katholiken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die überzeugt waren, daß die Aufmerksamkeit die Karl Marx dem Proletariat schenkte, seiner Liebe zur sozialen Gerechtigkeit entsprungen sei. Diese Katholiken schlugen vor, den Marxismus zu dekonstruieren, die materialistische Philosophie abzulehnen, aber seine Wirtschafts- und Sozialanalyse zu übernehmen. Sie verstanden nicht, daß der Marxismus ein unteilbares Ganzes ist, und die marxistische Soziologie eine direkte Konsequenz seines dialektischen Materialismus ist. Marx war kein Philanthrop, der sich des Elends des Proletariats annahm, um dessen Leiden zu lindern, sondern ein militanter Philosoph, der sich dieser Leiden bediente und sie instrumentalisierte, um seine revolutionären Ziele zu verwirklichen.

Auf analoge Weise entspringt die Aufmerksamkeit von Papst Franziskus für die „Ränder“ und die Letzten nicht aus einem Geist des Evangeliums und auch nicht aus einem laizistischen Philantropentum, sondern aus einer primär philosophischen und dann erst politischen Entscheidung. Sie läßt sich in den Begriffen einer kosmologischen Gleichheit zusammenfassen.

Franziskus gebraucht in seiner Öko-Enzyklika Laudato si einen Neologismus: Der Begriff „inequità“ gibt im Wesentlichen jede Form von Ungerechtigkeit und sozialer Ungleichheit wieder [in der offiziellen deutschen Übersetzung der Enzyklika durch den Vatikan wird der Begriff entsprechend einmal als „Ungleichheit“, andere Male als „Ungerechtigkeit“, „Ungerechtigkeiten“ oder „soziale Ungerechtigkeit“ wiedergegeben, Anm. GN].

Am 11. November 2016 sagte Papst Franziskus zu Eugenio Scalfari in der Tageszeitung La Repubblica:

„Was wir wollen, ist der Kampf gegen die Ungleichheit. Das ist das größte Übel, das es in der Welt gibt.“

Im selben Interview machte sich Papst Bergoglio das Konzept des „Mestizentums“ [der „Rassenvermischung“, Anm. GN] zu eigen, das Scalfari ins Spiel brachte. Scalfari wiederum schrieb am 17. September 2017 in derselben Zeitung in einem Leitartikel, daß ihm Papst Franziskus gesagt hatte:

„In der globalen Gesellschaft, in der wir leben, siedeln sich ganze Völker in dieses oder jenes Land um, und es wird sich Schritt für Schritt, je mehr Zeit vergeht, eine Art von immer mehr integriertem ‚Mestizentum‘ schaffen. Er sieht darin eine positive Sache, wo die einzelnen Personen und Familien und Gemeinschaften immer mehr integriert und die verschiedenen Volksgruppen verschwinden werden, und der Großteil unserer Erde von einer Bevölkerung mit neuen physischen und spirituellen Merkmalen bewohnt sein wird. Es wird Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende brauchen bis ein solches Phänomen umgesetzt sein wird, aber – laut den Worten des Papstes – das ist die Richtung. Er predigt nicht zufällig den Einzigen Gott, das heißt, einen für alle. Ich bin nicht gläubig, aber ich erkenne in den Worten von Papst Franziskus eine Logik: ein einziges Volk und ein einziger Gott. Es gab bisher kein religiöses Oberhaupt, das der Welt diese seine Wahrheit gepredigt hätte.“

Der Begriff „Mestizentum“, genauso wie Inklusion und Willkommen-Heißen, wiederholt sich häufig in der Pastoral von Papst Bergoglio. Am 14. Februar 2019 traf Franziskus anläßlich seiner Rede vor dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) in Rom eine Vertretung indigener Völker und bezeichnete diese Gemeinschaften als „einen lebenden Hoffnungsschrei“. Zugleich äußerte er den Wunsch nach einem „kulturellen Mestizentum“ zwischen den „sogenannten zivilisierten Völkern“ und den eingeborenen Bevölkerungen, die „es verstehen, auf die Erde zu hören, die Erde zu sehen, die Erde zu berühren“. Das „kulturelle Mestizentum“, erklärte er, ist die Route, der zu folgen ist, indem dafür gearbeitet wird, „jene zu schützen, die in den ländlichen und ärmsten, aber an Weisheit des Zusammenlebens mit der Natur reichsten Gegenden des Planeten leben“.

Am 19. Januar 2018 begegnete Papst Franziskus in Puerto Maldonado, im Herzen des peruanischen Amazonastieflandes, den Amazonas-Indios und sagte zu ihnen: Der „echte Schatz“ dieser Region kann nicht verstanden und begriffen werden ohne „eure Weisheit“ und „eure Kenntnisse“. Um diesen Hinweis auf die „Weisheit“ und die „Kenntnisse“ der Indios besser zu verstehen, muß auf einen Autor zurückgegriffen werden, der Papst Franziskus sehr kostbar ist: den ehemaligen Franziskaner Leonardo Boff. Der Amazonas, so Boff, hat „einen universalen, paradigmatischen Wert“, weil er das Gegenmodell zum modernen Entwicklungsmodell darstellt, das „durch kapitale und anti-ökologische Sünden (des Kapitals) belastet ist“. Er ist „der geeignete Ort, um eine mögliche Alternative zu experimentieren, in Einklang mit dem Rhythmus jener prächtigen Natur, indem die ökologische Weisheit der Eingeborenen, die seit Jahrhunderten dort leben, respektiert und erschlossen wird“ (Ecologia: Grito da Terra, Grito dos Pobres, São Paulo 1995; dt. Schrei der Erde, Schrei der Armen, Düsseldorf 2002; hier wiedergegeben nach der ital. Ausgabe, S. 26f).

Der Amazonas ist demnach nicht nur ein physischer Ort, sondern ein „kosmologisches Modell“, in der die Natur als ein lebendiges Ganzes gesehen wird, das eine Seele hat und ein inneres und spontanes Handlungsprinzip. Mit dieser von Göttlichkeit durchtränkten Natur halten die lateinamerikanischen Indios eine Beziehung aufrecht, so diese Annahme, die der Westen verloren habe. Die Weisheit der Indigenen sei wiederzugewinnen, indem sie um Vergebung gebeten werden für die Diskriminierungen, die ihnen gegenüber begangen wurden, ohne daß sie ihrerseits um Vergebung bitten müßten für den Kannibalismus und die Menschenopfer, die ihre Vorfahren praktizierten. Die Brücken mit denen die Mauern ersetzt werden sollen, führen nur in eine Richtung.

Das ist das kulturelle Hinterland der Amazonassynode, die am kommenden 6. Oktober im Vatikan beginnen wird. Die Inklusion ist in erster Linie ein philosophisches und dann erst ein soziales Konzept. Es bedeutet die Bejahung einer hybriden, unterschiedslosen „Mestizen“-Realität, in der alles verschmilzt und alles sich verwirrt, wie es die Gender-Theorie vertritt, die Inklusionstheorie par excellence. Die LGBT-Personen – wie auch die Migranten und die südamerikanischen Indios – sind nicht anzunehmen und zu respektieren wegen ihres Menschseins, sondern wegen der Kultur und der Orientierung, die sie charakterisieren und die sie vertreten.

Diese Kosmologie erinnert an den „Deus sive natura“ von Spinoza, der die Identität Gottes mit der unendlichen Substanz predigt, aus der alle Wesen hervorkommen. Gott ist in die Natur einzuschließen und die Natur ist in Gott zu inkludieren, der keine transzendente, sondern eine weltimmanente Causa ist, mit der er deckungsgleich ist. Es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen Gott und der Natur, so wie es keinen qualitativen Unterschied zwischen den verschiedenen Gesellschaften, Religionen und Kulturen gibt, ja nicht einmal zwischen Gut und Böse, die laut Spinoza „Korrelative“ sind (Ethica, IV, prop. 68).

Die Doktrin der Inklusion ist nicht die der Enzyklika Aeterni Patris von Leo XIII. oder jene von Pascendi des heiligen Pius X., sondern widerspricht vielmehr diesen Dokumenten. Doch nur wenige wagen das offen zu sagen.

Wie lange wird dieses zweideutige Schweigen, das vielen bequem ist, vor allem jenen, die sich seiner bedienen, um Ziele zu erreichen, die den übernatürlichen Zielen der Kirche fremd sind, noch andauern?

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017.

Übersetzung/Anmerkungen: Giuseppe Nardi

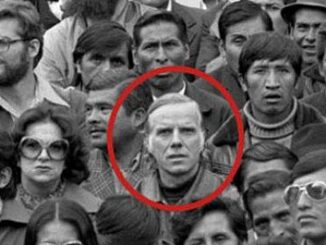

Bild: Corrispondenza Romana