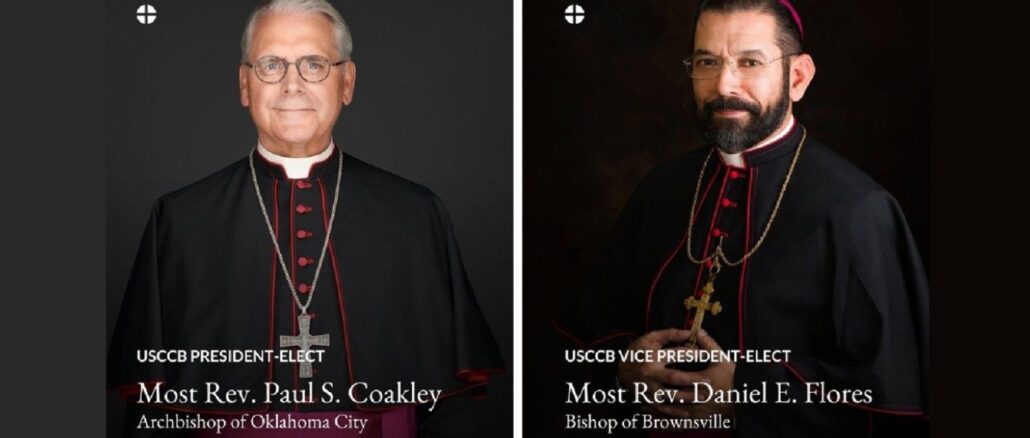

Die Wahl des Erzbischofs Paul S. Coakley von Oklahoma City zum neuen Vorsitzenden und des texanischen Bischofs Daniel E. Flores zum stellvertretenden Vorsitzenden der US-Bischofskonferenz (USCCB) markiert eine Zäsur: Zum erstenmal seit zwei Jahrzehnten wäre die konservative Mehrheit im US-Episkopat fast ins Wanken geraten.

Noch vor zwölf Jahren, am Ende des Pontifikats Benedikts XVI., schien der Kurs der amerikanischen Bischöfe klar: eine unmißverständliche Verteidigung des Lebensrechts, der Ehe, der Religionsfreiheit und des katholischen Widerstands gegen den Zeitgeist. Namen wie Charles Chaput, Joseph Naumann, Salvatore Cordileone oder Joseph Strickland prägten den Ton. Doch die neuen Bischöfe, die seit 2013 von Rom berufen wurden, haben das Gesicht der US-Kirche verändert – und diese Veränderung zeigte sich nun unübersehbar in den Abstimmungen von Baltimore.

Coakley gewann erst im dritten Wahlgang mit 128 zu 109 Stimmen – eine Mehrheit, aber kein triumphales Ergebnis. Noch vor wenigen Jahren siegten konservative Kandidaten mit komfortabler Mehrheit. Die vergleichsweise enge Entscheidung offenbart, wie stark der progressiv-synodale Flügel mittlerweile geworden ist.

Der neue Stellvertreter, Bischof Daniel E. Flores, 2006 von Benedikt XVI. zum Bischof ernannt, gilt zwar nicht als „progressiv“, sondern als „moderat“. Die Wahl von Baltimore zeigt an, daß sich die Mehrheitsverhältnisse noch nicht von konservativ zu progressiv verschoben haben, aber daß der progressive Flügel dem Ziel nahekommt, zumindest einen konservativen Kandidaten zu verhindern.

Es spricht für sich, daß Msgr. Flores im Vatikan hohes Ansehen genießt und sich aktiv in den weltweiten synodalen Prozeß eingebracht hat. Daß er bereits im ersten Wahlgang zum Vize gewählt wurde, während Coakley kämpfen mußte, bestätigt die Achsenverschiebung.

Gezielte bergoglianische Personalpolitik

Die US-Kirche ist seit Jahren ein Brennpunkt innerkirchlicher Spannungen. Lange Zeit war die Mehrheit fest in progressiver Hand. Johannes Paul II. begann mit dem schrittweise Umbau, der unter Benedikt XVI. einen konsolidierten Mehrheitswechsel brachte. Papst Franziskus sah in der Kirche in den USA einen Akteur mit erheblichem Gewicht für die ganze Weltkirche, weshalb er frühzeitig sein Augenmerk auf den Kampf gegen die „religiöse Rechte“ legte.

Durch gezielte Bischofsernennungen relativierte er die konservative Vormacht systematisch. Viele der einflußreichen Diözesen – Chicago, San Diego, Newark, Lexington oder Washington – werden heute von Hirten geleitet, die offen die Linie des bergoglianischen Pontifikats vertreten: undogmatisch, sozialpastoral, politisch korrekt, homophil – kurzum: in der Lehre zweideutig.

Die Ernennung des progressiven Außenseiters Blase Cupich zum Erzbischof von Chicago, dem bedeutendsten Bischofssitz der USA – am 20. September 2014 von Papst Franziskus bekanntgegeben – zeigte die Stoßrichtung unmißverständlich an. Chicago wurde im Zusammenwirken von Cupich und Papst Franziskus zur progressiven Kaderschmiede in den USA.

Chicago, San Diego, Washington: Progressiver Kurs unübersehbar

Ein weiteres Beispiel ist Robert McElroy, den Franziskus 2015 zum Bischof von San Diego in Kalifornien ernannte. McElroy hatte seine Karriere als Sekretär des ultraprogressiv-homophilen früheren Erzbischofs von San Francisco, John Raphael Kardinal Quinn (1977–1995), begonnen, als die Mehrheit im US-Episkopat noch fest in progressiver Hand war. Mit zielstrebigem „Indietrismus“ – um Franziskus selbst zu zitieren – strebte der argentinische Papst im Interesse seiner westlichen Unterstützer eine Rückkehr zu den liberalen Nach-68er Jahren an. Der große Einflüsterer bei den bergoglianischen Bischofsernennungen war der Homo-Päderast Theodore McCarrick, damals noch mit Kardinalswürden ausgestattet.

2016 bewarb sich McElroy bei den Wahlen der US-Bischofskonferenz um das Amt des einflußreichen Vorsitzenden der Kommission Iustitia et Pax, unterlag aber einem konservativen Mitbruder. Es war das erste mal seit dem Papstwechsel, daß man von progresiver Seite zählen lassen wollte, um zu sehen, wie stark die einzelnen Fraktionen sind. Franziskus ließ sich von solchen Rückschlägen nicht beirren. Er war sich sicher, daß ihn jede Neuernennung dem Ziel näherbringen würde.

Bei der Vollversammlung der Bischofskonferenz 2019 ging es nicht so sehr um eine Personalentscheidung, aber um eine Richtungsentscheidung mit Signalwirkung. Im Streit um den Kommunionempfang von Abtreibungspolitikern stellten sich die progressiven Bischöfe, unterstützt von Franziskus, demonstrativ vor Joe Biden und Nancy Pelosi (Joe Biden als päpstliches Orakel der „Kommunion für alle“). Das Ziel war, die Abtreibungsfrage zu relativieren und zurückzustufen, so wie es Bergoglio im ersten Interview seines Pontifikats im September 2013 verkündet hatte. McElroy führte wortstark die Relativierer an, doch blieben die Progressiven noch in der Minderheit. Das Verhältnis lag bei etwa zwei Drittel zu einem Drittel.

McElroy gehört auch zu den entschlossenen Verfechtern der kirchlichen Homo-Agenda. Darin liegt ein Paradox: Die katholische Kirche wird von den üblichen Bekannten wegen des sexuellen Mißbrauchsskandals (zu recht, wenn auch oft in der Art unangemessen) angegriffen. Allerdings ist ein beträchtlicher Teil der öffentlichen Kritik geheuchelt. Das Hauptproblem, der homosexuelle Mißbrauch, wird völlig verschiegen. Obwohl Franziskus durch liaisons dangereuses mit McCarrick verbunden war, überstand er nicht nur diese schadlos, sondern konnte – ohne die geringste Mainstream-Schelte – eine ganze Reihe von McCarrick-Boys in kirchliche Spitzenpositionen berufen. Gleich fünf McCarrick-Freunde ernannte er zu Kardinälen. Als Diözesanbischöfe haben McCarrick-Boys heute erheblichen Einfluß auf die Kirche in den USA – nicht nur in der von ihnen geförderten Homosexualisierung.

Franziskus demonstrierte bei jeder sich bietenden Gelegenheit, hinter wem er im US-Episkopat stand. 2022 kreierte er McElroy, um anhand dieses Beispiels die bergoglianische Personalpolitik zu verdeutlichen, also den Bischof des vergleichsweise unbedeutenden Bistums San Diego, zum Mitglied des Kardinalskollegiums. Anfang 2025, kurz vor seiner letzten Einlieferung in die Gemelli-Klinik, berief er McElroy noch auf den prestigeträchtigen Stuhl des Erzbischofs von Washington – just jenen, den McCarrick einst innehatte, womit sich der Kreis wieder schließt.

Die Ernennung McElroys nach Washington war nicht nur ein innerkirchliches Signal, sondern auch ein politisches – eine offene Kampfansage an den damals soeben gewählten, aber noch nichts ins Amt eingeführten US-Präsidenten Donald Trump.

Der andere Aspekt in der bergoglianischen Zangenbewegung war umgekehrt die Verweigerung der Kardinalswürde für konvervative US-Bischöfe und nicht zuletzt auch die Absetzung profilierter Konservativer wie Bischof Joseph Strickland.

Die Folge dieser bergoglianischen Personalpolitik war eine gespaltene Bischofskonferenz, in der die progressive Minderheit immer fordernder auftrat und in mehreren Punkten – obwohl Minderheit –, dank der Rückendeckung Roms, den Ton angab. Der alte Konsens – klare Lehrtreue bei gleichzeitiger pastoraler Sensibilität – wich zunehmend einer neuen Polarisierung.

Symbolische Bedeutung: Kulturkampf oder Pastoral der Zweideutigkeit?

In Baltimore wurde deutlich, daß die progressivere Fraktion nahe dran ist, ihre Kandidaten durchzusetzen, wenn sie diese auch noch im moderaten Spektrum suchen muß.

Ein progressiver Kandidat ist noch nicht mehrheitsfähig, aber der konservative Flügel konnte seine Mehrheit nur mit Mühe verteidigen. Zum erstenmal seit Jahrzehnten war die Wahl des Vorsitzenden eine offene Kampfabstimmung, kein stilles Durchwinken des bisherigen Stellvertreters. Gerade das ungeschrieben Gesetz, daß der Stellvertreter auch der nächste Vorsitzende sein wird, unterstreicht den Erfolg von Msgr. Flores.

Daß gerade Coakley – ein Bischof, der für das Lebensrecht, gegen die Gender-Ideologie und für die Religionsfreiheit kämpft – sich gegen einen innerkirchlich „moderaten“ Kandidaten behaupten mußte, hat symbolische Bedeutung. Es geht nicht nur um Personalfragen, sondern um die Zukunftsrichtung der Kirche in den USA – und damit, aufgrund ihres Gewichts, weltweit. Soll die Bischofskonferenz von der Kurskorrektur von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. abweichen und sich hauptsächlich sozialpolitischen und synodalen Agenden verschreiben, wie sie von Rom seit 2013 gefördert werden? Die Abstimmung von Baltimore zeigt: Beides steht nun in offenem Wettbewerb. Leo XIV. wird mit seinen Bischofsernennungen den Ausschlag geben. Seine bisherigen (z. B. San Diego, Austin, Jefferson City, New Orleans) vermitteln einen gemischten Eindruck. Sicher läßt sich daraus ableiten, daß Leos Ernennungen für die USA keine konservative Handschrift tragen.

Bischof Flores ist ein Mann mit guter Bildung, pastoraler Erfahrung und charismatischem Auftreten. Doch viele Beobachter sehen in seiner Wahl vor allem das Zeichen einer neuen Machtbalance: Er repräsentiert den Kurs, den Rom unter Franziskus einschlug und den auch Leo XIV. in der Weltkirche favorisiert – synodal, partizipativ, kulturell offen und in Lehrfragen wenig präzise.

Für konservative Katholiken ist Flores kein erklärter Gegner. Seine Wahl steht jedoch für eine „Pastoral der Zweideutigkeit“, die den mutigen Konfrontationskurs, jenen von progressiver Seite verachteten Kulturkampf gegen die säkulare Ideologie, vermeidet. Das mag im noch immer bergoglianisch geprägten Rom gut ankommen, doch im US-amerikanischen Kontext, wo der Glaube täglich im Kulturkampf steht, empfinden viele Gläubige es als Schwäche.

Die konservative Mehrheit – stark, aber nicht mehr dominant

Baltimore 2025 markiert noch einmal eine konservative Mehrheit. Tatsächlich aber sollte es sich um einen Weckruf handeln. Der konservative Block innerhalb der US-Bischofskonferenz bleibt stark, aber er ist nicht mehr dominant. Der progressive Flügel, gestärkt durch neue Ernennungen und römische Unterstützung, tritt selbstbewußt auf und fordert die bisherige Führung offen heraus.

Das strukturelle Problem, um es im progressiven Jargon zu sagen, liegt darin, daß allein der Papst durch seine Bischofsernennungen die weitere Entwicklung auf Episkopatsebene vorgibt. Glaubenstreue US-Katholiken können nur tatenlos zusehen, was die kommenden Jahre bringen werden. 2028 steht dann die nächste große Zählung in der Bischofskonferenz bevor.

Die Bischöfe, die an Benedikt XVI. und Johannes Paul II. orientiert sind, müssen sich darauf einstellen, daß künftige USCCB-Wahlen nicht mehr automatisch konservative Kandidaten hervorbringen. Die Generation der „Ratzinger-Bischöfe“ wird in den Ruhestand verabschiedet, während die Generation der „Franziskus-Bischöfe“ die Stimmenmehrheit Schritt für Schritt übernimmt.

Für die kommenden Jahre läßt sich eines festhalten: Coakley wird versuchen, die klassischen Themen – Lebensrecht, Ehe und Familie, Religionsfreiheit – im Zentrum zu halten. Flores wird die Tür zu den „synodalen“ Themen – Migration, Integration, soziale Fragen – weiter öffnen. Wie diese Dynamik ausgeht, hängt nicht zuletzt von Rom ab – und davon, wie der neue Papst Leo XIV. die Linie seines Vorgängers fortführt oder korrigiert. Von einer erkennbaren Korrektur kann bisher aber noch keine Rede sein.

Was in Baltimore sichtbar wurde, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von zwölf Jahren stiller Personalpolitik. Die US-Bischofskonferenz bleibt ein Spiegel der Weltkirche: eine Kirche im Übergang, in der der Kampf um die Ausrichtung zwischen Tradition und Anpassung weitergeht – mit einem strukturell eindeutigen Vorteil der „Aggiornamento“-Vertreter.

Die Zeit der bequemen Mehrheit – hart errungen – ist für die Konservativen vorbei. Und für die Gläubigen, die sich der Tradition verpflichtet wissen, gilt unverändert die Mahnung: wachsam zu bleiben.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: USCCB

Hinterlasse jetzt einen Kommentar