Von Cronicas de Papa Francisco

Die folgenden Überlegungen wollen den Modernismus aufdecken und ans Licht bringen, mit dem der vom heiligen Ignatius gegründeten Gesellschaft Jesu [Jesuitenorden] eine ganz neue Konnotation gegeben wurde, die von Pedro Arrupe mit der XXXII. Generalkongregation 1974/75 verwirklicht wurde.

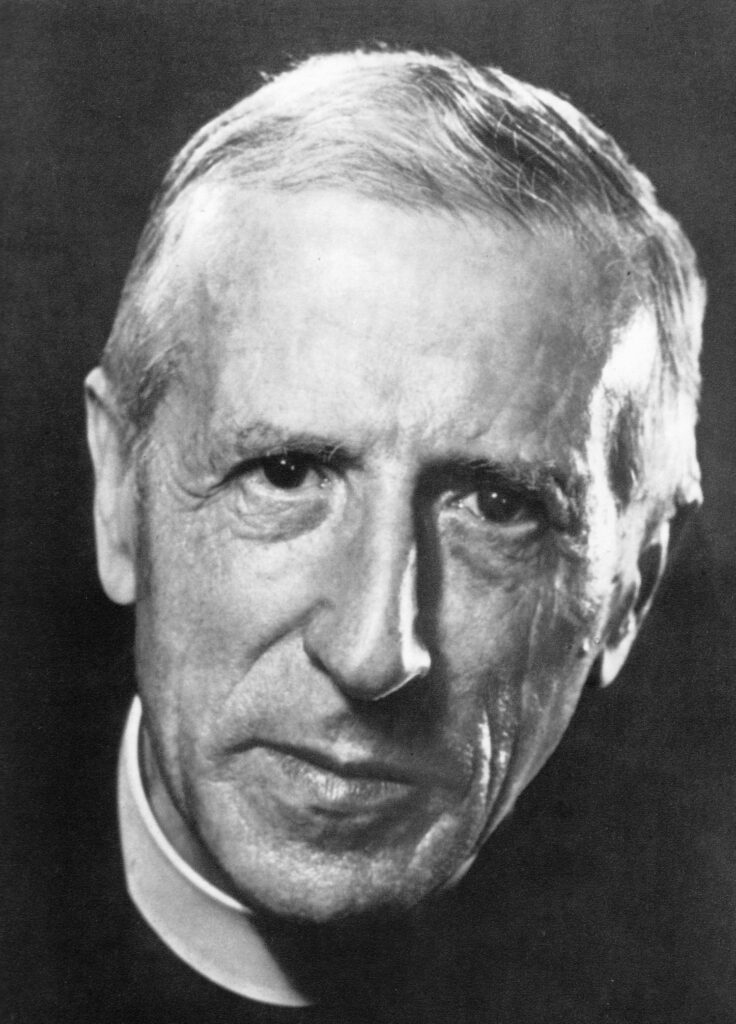

Der argentinische Theologe Julio Meinvielle (1905–1973) berichtete 1964 in seiner kurzen Schrift „En torno al Progresismo cristiano“ („Über den christlichen Progressismus“), daß der Jesuit Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) in den 1950er Jahren eine ganz eigene „Messe“ gefeiert habe. Er habe keinen Altar benutzt, sondern einen Tisch, und nicht Brot und Wein konsekriert, sondern die Welt, die Materie, dem „kosmischen“ Gott geopfert.

Die überwältigende Mehrheit der Jesuiten unterstützte seine Neuerungen, ungeachtet der ständigen Ermahnungen des damaligen Pater Generals Jean-Baptiste Janssens (1889–1964), denn sie wußten, daß es bald, sehr bald, ein ökumenisches Konzil geben werde, das all die von ihnen geforderten „Reformen“ billigen würde.

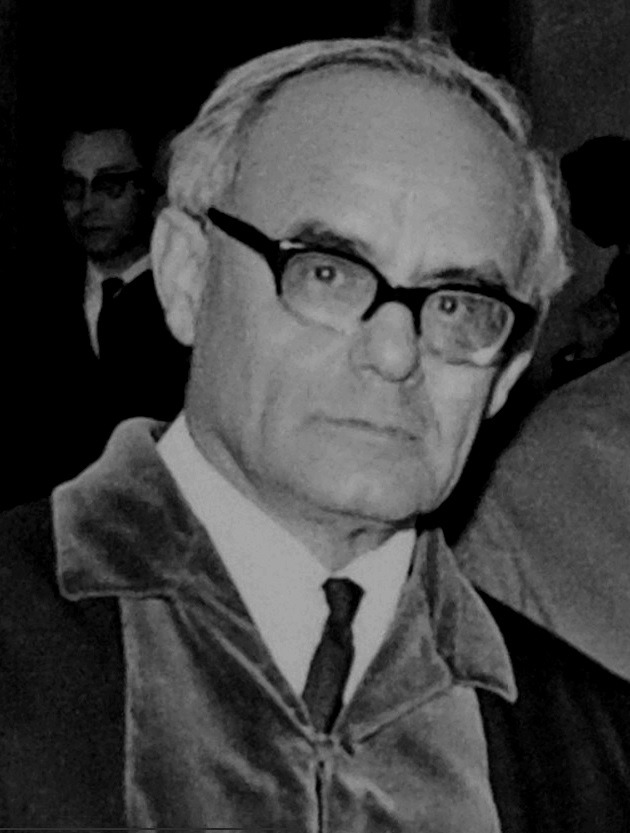

Und dann kam dieses ökumenische Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965), dessen Hauptakteure zwei Jesuiten waren, der Franzose Henri de Lubac (1896–1991) und der Deutsche Karl Rahner (1904–1984), Vertreter jener Nouvelle Théologie, die Pius XII. 1950 in der Enzyklika Humani generis verurteilt hatte. Die anderen progressiven Gelehrten standen entweder auf der Seite von de Lubac, dessen Strömung gemäßigt war, oder auf der Seite von Rahner, dessen Strömung radikal war.

Im Zweiten Vatikanischen Konzil setzte sich die Strömung von de Lubac durch, denn Johannes XXIII. und Paul VI. wollten das Depositum Fidei nicht ändern und auch nicht die Vergangenheit verleugnen, sondern die Kirche erneuern und „modernisieren“, da sie die römische Theologie, d. h. die thomistische Scholastik, für unzureichend hielten, um der modernen Welt zu folgen, die sich immer weiter vom Christentum entfernte.

Johannes Paul II. und Benedikt XVI. folgten dieser Linie, indem sie zwar die Mißbräuche und Exzesse anprangerten, aber nicht die Irrtümer verurteilten, weil sie nicht akzeptieren konnten, daß eben diese Irrtümer von dem Konzil stammten, an dem sie teilgenommen und an das sie so sehr geglaubt hatten. Das Problem sei nicht das Zweite Vaticanum, sondern seine Fehlinterpretation durch seinen selbsternannten „Geist“.

Sind wir aber wirklich sicher, daß es nur ein Problem der Hermeneutik war?

Paul VI. wandte eine Hermeneutik der Reform in Kontinuität an, wie alle seine Mittwochsaudienzen von 1968 bis 1978 zeigen, in denen er das nichtkatholische Denken anprangerte, das dabei war, in der katholischen Kirche zur Mehrheitsmeinung zu werden.

Doch eine 1972 an katholischen Universitäten und Schulen durchgeführte Umfrage ergab, daß der größte Theologe aller Zeiten kein anderer als der 68jährige Jesuit Karl Rahner sei. Kaum zehn Jahre waren seit der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils vergangen und sieben Jahre seit dessen Abschluß, und nicht nur Thomas von Aquin, der gemeinsame Lehrer aller Theologen, war vergessen, sondern auch der 76jährige Jesuit de Lubac galt schon als überholt.

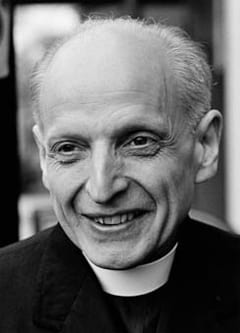

Das lag daran, daß man es eilig hatte, sehr eilig. Die Erneuerer hatten fast 200 Jahre lang auf diese Veränderungen gewartet und konnten nicht länger warten. Es ging um „Reformen“, die sich die Gesellschaft Jesu seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu eigen gemacht hatte und die sie endlich durch deren Jesuitisierung auf die ganze Kirche zur Anwendung bringen konnte. Der Baske Pedro Arrupe, Generaloberer von 1965 bis zu seiner kommissarischen Ablösung 1981 – und großer Mentor von Jorge Mario Bergoglio –, war der wirksamste Verbreiter des „Geistes des Zweiten Vaticanums“.

Nur ein jesuitischer Papst kann die Umsetzung der revolutionären Reformen des „Konzilsgeistes“ vollenden.

Franziskus ist der erste Papst, der nicht am Zweiten Vaticanum teilgenommen hat, aber er ist der erste, der es gelebt hat. Er interessiert sich nicht für die Hermeneutik des Vaticanums, denn seine Absicht ist es, die Verlangsamung der Öffnungs- und Wandlungsprozesse, die während der Pontifikate von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. stattgefunden hat, wieder aufzuheben.

„Sie sind für mich der Papst meiner Träume nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil“, sagte ein portugiesischer Mitbruder zu Papst Franziskus. Denn so wie der heilige Pius V. der große Umsetzer des Konzils von Trient war, so ist Franziskus der große Umsetzer des Zweiten Vaticanums.

Es ist wichtig, das zu verstehen, denn man muß akzeptieren, daß dieses Pontifikat kein Unfall auf dem Weg der Reformen ist, sondern vielmehr dessen reife Frucht.

Alles, was Papst Franziskus kürzlich auf seiner Reise nach Lissabon gesagt hat – „alle, alle, alle einbeziehen“, ohne eine Bekehrung zu verlangen, eine Kirche mit offenen Türen usw. – ist nicht neu, denn er hat schon früher darüber gesprochen, so zum Beispiel 2021, aber er hat es eilig, den Wandel der Kirche mit der Synodalitätssynode zu vollenden, denn die Jahre vergehen, die Zeit vergeht, und er möchte sicherstellen, daß sein Nachfolger diesen Weg fortsetzt.

Aber wie wird diese neue synodale und nicht mehr katholische Kirche aussehen?

Die Civiltà Cattolica vom 17. Juni schrieb von der Notwendigkeit, „die Dreifaltigkeit neu zu gestalten“, da in der Vergangenheit, auf Kosten des Heiligen Geistes, zuviel Gewicht auf Christus gelegt worden sei.

Und Antonio Spadaro, der Schriftleiter der Civiltà Cattolica, behauptete in einem Kommentar zum Evangelium vom 20. August, der von der Tageszeitung Il Fatto quotidiano abgedruckt wurde, daß Jesus wegen seiner Strenge an der kanaanäischen Frau „sündigte“, indem er auf der Lehre beharrte, sich dann aber „bekehrte“ und erkannte, daß die Menschen wichtiger sind als die Theologie.

Da nur wenige den Dekalog, das göttliche Gesetz, in vollem Umfang leben könnten – das hat auch der Papst gegenüber seinen portugiesischen Mitbrüdern im Jesuitenorden bekräftigt –, müsse dies die Kirche zur Kenntnis nehmen und jene einbeziehen, die nach ihren Möglichkeiten leben, ohne sie zu beschuldigen, Sünder zu sein. Wie es auch der vermenschlichte Jesus von Spadaro & Co. getan habe.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons

Das ist wohl der Wesenskern: Eine Emanzipation vom Christentum. Man überwindet die Gebundenheit an das Wort Gottes, selbst die an Christus – und definiert dies als Fortschritt des verheißenen Heiligen Geistes. Und so wird auch die Tradition gelesen, die die Katholischen von den Evangelischen unterscheidet: Man beharrt nicht auf das Wort Gottes, sondern schreibt es fort. Im doppelten Wortsinne.

Ich frage mich nur: Wenn diese Kirche, die jetzt auf uns zuzukommen scheint, nicht mehr die katholische Kirche ist, was machen wir dann? In Konsequenz würde das das doch bedeuten, dass wir Katholiken im deutschsprachigen Raum aus der Kirche austreten – andere Katholiken können das ja gar nicht – und dass wir uns unter einem neuen Papst, der dann natürlich ein Gegenpapst zum in Rom regierenden Papst wäre, als wahre katholische Kirche neu formieren? Die ebenfalls zirkulierende Vorstellung, dass der Papst in Rom zwei Kirchen vorstünde, nämlich der katholischen und einer im Grunde akatholischen „synodalen“ und diese in „Personalunion“ leitet ist ein reines Gedankengebäude, das sich schlichtweg nicht realisieren lässt. – „Rom wird den Glauben verlieren und Sitz des Antichrists werden“, so heißt es in La Salette und die Vorboten davon erleben wir ja heute bereits. Ich bin überzeugt: Es geht jetzt Schlag auf Schlag in den nächsten Jahren. – Aber: Wir brauchen Lösungen. Ich selbst möchte z.B. nicht in einer häretisch-synodalen Kirche sein, und wenn ihr hundertmal der legitime Papst vorsteht. Ich bestehe als katholischer Christ auf eine katholische Kirche und einen katholischen Papst – nicht auf einen jesuitischen und auch nicht auf einen synodalen, sondern auf einen wahren Nachfolger Petri, der für die Kontinuität steht und nicht für die Ideen eines Pedro Arrupe! Die Sache ist vertrackt, ich möchte sagen: teuflisch vertrackt, und im Grunde könnte sie nur der nächste Papst lösen – oder aber die Kirche endgültig in die Spaltung treiben, dann vermutlich mit zwei Päpsten.