Die abschätzige Behandlung von Papst Franziskus am vergangenen Samstag durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war für den Papst und den Vatikan peinlich und demütigend. Gerade unter diplomatischen Gesichtspunkten wurden vom Heiligen Stuhl jedoch schwere Fehler gemacht. „Die katholische Kirche hat die Aufgabe, Gerechtigkeit und Erlösung in Christus zu lehren. Sie darf sich nicht auf das Niveau der Mächtigen dieser Erde herablassen“, sagt Stefano Fontana, einer der intelligentesten zeitgenössischen Vertreter der kirchlichen Soziallehre; er legt seine Gedanken zu dem vor, was am 13. Mai in Rom geschehen ist. Am vergangenen Samstag ließ sich der Heilige Stuhl gegen seine eigenen Absichten von der italienischen Regierung, die als Agent Washingtons handelte, aufs Glatteis führen. Selenskyj selbst vermittelte dabei einen erschreckend arroganten Eindruck, weil ihm die transatlantische Unterstützung zu Kopf gestiegen scheint.

Der Papst als Vermittler, eine gescheiterte und schlecht gehandhabte Operation

Von Stefano Fontana*

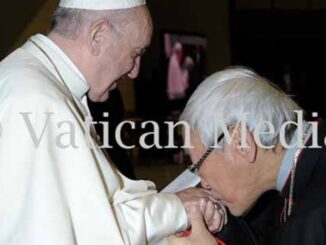

Die verächtliche Behandlung von Franziskus durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj – „wir brauchen keine Vermittler“ – nach ihrem Treffen vor einigen Tagen war, gelinde gesagt, peinlich für den Papst und den Vatikan, keineswegs abgemildert durch einige den Umständen entsprechende Worte, sondern sogar noch verschlimmert durch die nachfolgenden Klarstellungen. Das Bild, das Franziskus inmitten einer Kohorte ukrainischer Regierungsbeamter in Tarnanzügen und mit Waffen an der Seite zeigt, war für den Heiligen Stuhl sicherlich entmutigend. Es gelang nicht einmal, die Einhaltung des Protokolls durchzusetzen.

Es stimmt, daß die Ablehnung einer Vermittlung durch den Vatikan eindeutig einen ukrainischen Präsidenten offenbarte, der das Problem allein mit Waffengewalt lösen und der anderen Seite nicht die geringste Chance lassen will, auch nur minimalste Bedingungen zu stellen; es stimmt auch, daß dadurch die schwere Verantwortung der europäischen Staaten durch die Bewaffnung der Ukraine, ohne auf einen Friedensprozeß zu drängen, als Konsequenz zutage getreten ist… aber es läßt sich nicht leugnen, daß es für die vatikanische Diplomatie ein Mißerfolg und ein schwerer Imageverlust war.

Gerade aus diplomatischer Sicht wurden schwerwiegende Fehler gemacht. Niemand würde öffentlich seine Bereitschaft bekunden, in einem Konflikt zu vermitteln, ohne zuvor die Zustimmung der beteiligten Parteien eingeholt zu haben. Der Dritte, der sich als Vermittler anbietet, muß bereits, bevor er mit seinem Vorschlag an die Öffentlichkeit geht, sicher sein, daß dieser angenommen wird. Die Annahme oder Nichtannahme darf nicht eine Möglichkeit sein, sondern muß von vornherein feststehen. Hat man diese Gewißheit nicht, ist es besser, sich nicht selbst als Vermittler anzubieten, da ein mögliches „Nein“ einen Image- und Einflußverlust zur Folge hätte.

Zweitens: Wenn eine „geheime“ diplomatische Aktion eingeleitet wird, warum sollte man dies in einem Interview sagen, während sie noch im Gange ist? Doch genau das hat Franziskus auf seinem Rückflug aus Ungarn getan und im Gegenzug das Dementi der ukrainischen Regierung erhalten, die bestritt, daß es eine solche geheime diplomatische Aktivität gab, was den Vatikan so sehr in Verlegenheit brachte, daß sogar Kardinalstaatssekretär Parolin eingreifen mußte. Tatsache ist, daß niemand mit Nachweis behaupten kann, daß diese Aktivitäten stattgefunden haben.

Die ganze Operation des „Papstes-Vermittlers“ war also von Anfang an und während ihres gesamten Verlaufs katastrophal angelegt, vor allem unter dem Gesichtspunkt der strengen diplomatischen Praxis. Diese Dinge werden im stillen getan, man vergewissert sich im voraus, daß man akzeptiert wird (als Johannes Paul II. 1978 einen Krieg zwischen Chile und Argentinien in der Frage des Beagle-Kanals abwendete, war seine Vermittlung von den Parteien erbeten worden), man organisiert die Kommunikation und regelt das Protokoll der Treffen, weil sie auf der Image-Ebene von großer Bedeutung sind.

Diese Niederlage steht im Gegensatz zu dem Wunsch von Franziskus, sich auf globaler Ebene als Referenzpunkt zu positionieren und sogar seine eigene „Geopolitik“ zum Ausdruck zu bringen. Pater Antonio Spadaro SJ, der Schriftleiter der römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica, hat sogar ein Buch mit dem Titel „L’atlante di Francesco“ („Der Franziskus-Atlas“) geschrieben, das im Verlag Marsilio erschienen ist. Ihm zufolge wendet sich Franziskus gegen Vereinfacher und diejenigen, die alles als endgültigen Kampf zwischen Gut und Böse sehen. Er möchte den Dialog und die Barmherzigkeit wieder in den Mittelpunkt der internationalen Beziehungen stellen, um für eine Zukunft der Versöhnung zu arbeiten. Spadaro schreibt: „Er liebt es, die offenen Wunden zu berühren, die zwischen den Völkern, zwischen den Staaten bestehen; er will die Mauern berühren, um sie zu heilen. Die gleiche Geste wie Jesus!“. Daher, so Spadaro weiter, „bedeutet das, daß es keine eingefahrenen Situationen gibt, die nicht gelöst werden können; er will die verwundeten Orte berühren, weil er weiß, daß es zwischen den Völkern und Staaten keine Konfliktsituationen gibt, die nicht gelöst werden können: Es ist eine große Öffnung in Richtung Zukunft“.

Tatsache ist jedoch, daß das internationale Ansehen des Heiligen Stuhls in den letzten Jahren abgenommen hat, und der jüngste Akt in diesem Abwärtstrend ist das Nein von Selenskyj. Das Schweigen der Kirche zur Frage der Menschenrechte in China und ihr Kompromiß mit Peking haben sicherlich eine Rolle gespielt. Aber auch das Schweigen zu alten und neuen kommunistischen Regimen in Lateinamerika. Auf diesem Subkontinent gibt es Regierungen wie die von Nicaragua, die seit langem sogar Kirchenmänner verfolgen, oder andere, die die Einführung von Gesetzen gegen das Leben und die Familie vorantreiben, aber aus Rom sind keine Alarmrufe zu hören. Selbst in bezug auf Hongkong und Venezuela hat der Papst nicht eingegriffen. Hinzu kommen seine verschiedenen „politischen“ Reden und das starke Festhalten der katholischen Kirche an politisch korrekten Umbauten wie im Bereich der Ökologie, wie im Bereich der Gesundheit und dem der UNO-Ziele für 2030, die sicherlich parteiisch sind. All dies hat die internationale Rolle des Heiligen Stuhls verdunkelt.

Die wichtigste Frage, die man sich stellen muß, ist, ob es die Aufgabe der Kirche ist, diplomatische Vermittlungen durchzuführen. Die katholische Kirche hat die Aufgabe, die Gerechtigkeit und Erlösung in Christus zu lehren. Sie darf sich daher nicht auf die Ebene der Mächtigen dieser Erde herablassen, indem sie sich als einer von ihnen ausgibt und nach politischen Kriterien handelt, die dann nicht einmal gut angewendet werden. Es kann vorkommen, daß zwei Nationen, vor allem solche mit katholischer Tradition, um Vermittlung bitten, aber es darf nicht geschehen, daß der Papst sich als Vermittler anbietet und damit auf eine politische und politisierende Ebene herabsteigt.

*Stefano Fontana ist Direktor des International Observatory Cardinal Van Thuan for the Social Doctrine of the Church und Chefredakteur der Kirchenzeitung des Bistums Triest. Fontana promovierte in Politischer Philosophie mit einer Arbeit über die Politische Theologie. Er lehrte an der Universität Vicenza und der Hochschule für Erziehungswissenschaften (ISRE) von Venedig und ist Autor zahlreicher Bücher. Zu den jüngsten gehören „La nuova Chiesa di Karl Rahner“ („Die neue Kirche von Karl Rahner. Der Theologe, der die Kapitulation vor der Welt lehrte“, Fede & Cultura, Verona 2017), gemeinsam mit Erzbischof Giampaolo Crepaldi von Triest „Le chiavi della questione sociale“ („Die Schlüssel der sozialen Frage. Gemeinwohl und Subsidiarität: Die Geschichte eines Mißverständnisses“, Fede & Cultura, Verona 2019), „La filosofia cristiana“ („Die christliche Philosophie. Eine Gesamtschau auf die Bereiche des Denkens“, Fede & cultura, Verona 2021).

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: NBQ

Weitere Beiträge von Stefano Fontana:

- Es gibt das Schisma in der Kirche, aber man kann es nicht mehr erkennen

- Der Siegeszug der Pornotheologie

- Tod eines Theologen – Hans Küng und das Dritte Vaticanum

- Franziskus, der „absolute Monarch“ und das Unfehlbarkeitsdogma nach Hans Küng

- „Revision des Unfehlbarkeitsdogmas“ – Glückwunsch-Appell von Hans Küng an Papst Franziskus

- Hans Küng ist „hocherfreut“ über Papst Franziskus

- Von „schamloser Heuchelei“ und verzerrter Wahrnehmung – Die Realsatire des Hans Küng