(Rom) „Papst Franziskus, unfehlbarer als er, ist keiner“, so der Vatikanist Sandro Magister. Der „Papst der Widersprüche“ zeigt sich einerseits in einem Dankschreiben an Hans Küng bereit, das Unfehlbarkeitsdogma zur Diskussion zu stellen. Andererseits konzentriert er wie keiner seiner beiden Vorgänger, von denen er und seine Entourage sich distanzieren, die Macht in seinen Händen und „handelt wie ein absoluter Monarch“.

Der von der katholischen Kirche verurteilte Schweizer Theologe Hans Küng hatte vor zwei Monaten an den Papst appelliert, das Unfehlbarkeitsdogma von 1870 zu überdenken. Das waren Küngs „Glückwünsche“ an Franziskus zum dritten Jahrestag der Erwählung zum Papst.

Papst Franziskus antwortete Küng, was dieser umgehend den Medien bekanntmachte. Der Papst, so Küng, habe faktisch einer „uneingeschränkten Diskussion über das Unfehlbarkeitsdogma“ grünes Licht erteilt.

Küngs Appell das Unfehlbarkeitsdogma zu überdenken

„Kurioserweise veröffentlichte Küng nicht das Antwortschreiben des Papstes“, sondern beschränkte sich darauf, dessen Inhalt selbst wiederzugeben. Küng erwies sich damit als zweiter Eugenio Scalfari, der die Antworten des Papstes in Interviews selbst formulierte.

Allerdings ist es Papst Franziskus, der seit drei Jahren seinen Gesprächspartnern diesen Spielraum läßt. Selten erfolgte durch das vatikanische Presseamt eine Korrektur oder gar ein Dementi.

Im Gegensatz zu Johannes Paul II. und erst recht zu Benedikt XVI. regiert Papst Franziskus mit eiserner Hand und einer Machtfülle, wie sie seit Jahrzehnten von keinem Papst mehr in Anspruch genommen wurde. Franziskus verhält sich, als wolle er als letzter absoluter Monarch in die Kirchengeschichte eingehen, denn gleichzeitig, so jedenfalls Hans Küng, sei ausgerechnet er bereit, das Unfehlbarkeitsdogma in Frage zu stellen.

Das eine muß aber nichts mit dem anderen zu tun haben. Papst Franziskus ist nicht antiautoritär. Ganz im Gegenteil. Weder Papst-Kritiker noch Papst-Vertraute erwarten sich, daß der argentinische Papst vom Unfehlbarkeitsdogma Gebrauch machen und ex cathedra eine Glaubenswahrheit verkünden wird.

Küng interpretiert den Papst, veröffentlicht aber nicht dessen Antwort

Die Bereitschaft, das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit, wenn er ex cathedra spricht, in Frage zu stellen, muß daher in keinem Widerspruch zur Machtkonzentration und autoritären Machtausübung des Papstes stehen.

Küngs Aufforderung an den Papst war am vergangenen 9. März ergangen. Dabei handelte es sich um eine wohlvorbereitete Aktion, wie die gleichzeitige Verbreitung des Appells in mehreren Sprachen zeigte. Verschiedene große Medien stellten sich dafür zur Verfügung, in Italien La Repubblica, die einzige Tageszeitung, die der Papst, laut eigener Angabe, täglich liest, womit man wieder bei Eugenio Scalfari wäre. Magister beschreibt La Repubblica als „wichtigste laizistische, progressive und ultrabergoglianische Tageszeitung“.

Küngs Vorstoß war keine Überraschung: „Schon ein Leben lang will Küng das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma demolieren. Das Verfahren, das 1979 mit dem Entzug der Lehrerlaubnis für katholische Theologie endete, hatte seinen Ausgang von zwei, rund zehn Jahre zuvor erschienenen Büchern ‚Die Kirche‘ und ‚Unfehlbar?‘ genommen.“

Diese und andere Texte werden im fünften Band von Küngs gesammelten Werke noch in diesem Jahr in Deutschland erscheinen. Sie lieferten den Anstoß zum Appell an Papst Franziskus.

Kurz nach Ostern traf in Tübingen die Antwort des Papstes ein. Sie trägt das Datum 20. März. Übermittelt wurde es durch die Apostolische Nuntiatur in Berlin.

Franziskus spricht Küng als „lieben Mitbruder“ an. Das ist aber auch schon die einzige von Küng wörtlich zitierte Stelle der päpstlichen Antwort. „Vom Rest weiß man nicht, in wie weit er sich mit der Erzählung des Theologen deckt“, so Magister. Bekannt ist nur so viel, daß die Aussagen und Handlungen von Franziskus insgesamt ein ständiges „Stop-and-go“ sind. Das gilt auch für die Frage nach der päpstlichen Autorität und dem damit verbundenen Unfehlbarkeitsdogma.

Zwei Reden von Franziskus zur Autorität des Papstes

Magister macht im Zusammenhang mit dem Unfehlbarkeitsdogma auf zwei Reden des Papstes aufmerksam, die er als „Schlüsselmomente“ bezeichnet.

Die erste Rede ist die Ansprache zum Abschluß der ersten Bischofssynode, die Franziskus am 14. Oktober 2014 hielt.

Der Papst war damals sichtlich irritiert, ja verärgert über den Verlauf der Bischofssynode, der „weit unter seinen reformerischen Erwartungen“ geblieben war. Bei der Schlußabstimmung waren alle umstrittenen Paragraphen von der Synode abgelehnt worden. In seiner Rede ließ Franziskus die Synodalen – Kardinäle und Bischöfe – wissen, daß sie zwar diskutieren und abstimmen könnten, daß das letzte Wort jedoch ihm zustehe.

Im Vorfeld der Bischofssynode war es Franziskus, der das bisher in der katholischen Kirche faktisch unbekannte Wort von der „Synodalität“ geprägt hatte. Zum Abschluß eben dieser Synode aber, sprach er plötzlich über die Autorität und Macht des Papstes als „oberster Hirte und Lehrer“. Die entsprechenden Stellen zitierte er aus dem Kirchenrecht und berief sich damit auf die juridische Struktur der Kirche, von der er ansonsten mehrfach zu verstehen gegeben hatte, sie ganz und gar „nicht zu lieben“, so Magister.

Es fehlte auch nicht die Ermahnung an die Synodalen, daß eine Synode „cum Petro et sub Petro“ stattfindet, also nicht nur „mit“ dem Nachfolger des Petrus.

Die zweite Rede folgte ein Jahr später und wurde während zweiten Bischofssynode gehalten, die für Franziskus nicht minder enttäuschend verlief. Die Widerstände gegen seine „Öffnungen“ und die Verteidigung der katholische Ehe- und Morallehre erwiesen sich viel stärker als erwartet. Der Papst mochte 2013 geglaubt haben, er müsse mit der Einberufung einer Synode nur die Voraussetzungen schaffen, und schon werde die ganze Kirche dankbar den „Schrei des Volkes“ hören und einen liberalen Weg beschreiten. Das war ein offensichtlicher Trugschluß, eine Fehleinschätzung der Wirklichkeit, die Franziskus zu ständigen Kurskorrekturen zwang.

Diese zweite Rede hielt Franziskus beim Festakt zum 50. Jahrestag des Konzilsendes. Der Festakt signalisierte nach außen den Aufstieg von Wiens Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, in der päpstlichen Gunst. Schönborn war von Franziskus beauftragt worden, die Festrede zu halten. Dem österreichischen Purpurträger sollte wenige Tage danach eine Schlüsselstellung zukommen, am Synodenende die sich abzeichnenden Spaltung zu verhindern.

Wörtliche sagte Franziskus am 17. Oktober 2015:

„Der synodale Weg beginnt im Hinhören auf das Volk […]. Der Weg der Synode setzt sich fort im Hinhören auf die Hirten. […] Und schließlich gipfelt der synodale Weg im Hören auf den Bischof von Rom, der berufen ist, als ‚Hirte und Lehrer aller Christen‘ zu sprechen.“

Franziskus beruft sich auf Pastor aeternus: päpstliche Autorität über „alle Christen“

„Achtung“, so Magister. „Hier hat Franziskus nicht mehr wie im Vorjahr den Canon 749 des Kodex des Kirchenrechts zitiert, der die Autorität des Papstes über die christifideles proklamiert, also die Gläubigen, die der katholischen Kirche angehören.“

Diesmal zitierte er die dogmatische Konstitution Pastor aeternus des Ersten Vatikanischen Konzils, die die Autorität des Papstes über „alle Christen“ betont, also auch die Orthodoxen, Protestanten und andere Getaufte auf der ganzen Welt, die zur Rückkehr in die Einheit der Kirche gerufen sind.

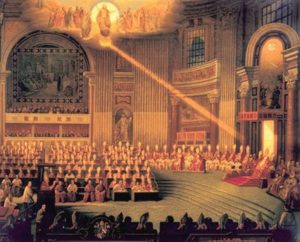

Das Erste Vatikanische Konzil wie insgesamt das gesamte vorkonziliare Lehramt gilt in der Nachkonzilszeit als so verpönt, daß es sich bis auf Benedikt XVI. kaum in vatikanischen Dokumenten zitiert wird. Um so mehr erstaunt, daß ausgerechnet Papst Franziskus auf das Erste Vaticanum und die dogmatische Konstitution Bezug nimmt, mit dem das Unfehlbarkeitsdogma verbunden ist.

Diese Konstitution enthält, wie es damals noch üblich war, die Verkündung des Lehrsatzes und die Verurteilung widersprechender Meinung. Die Passage ist insofern von Bedeutung, weil die Verurteilung ohne Zweifel Hans Küng trifft, der eben dieses Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit in Frage stellt und überwunden wissen will.

Wörtlich heißt es in Pastor aeternus:

„Oder wer sagt, der Papst habe bloß einen größeren Teil, nicht aber die ganze Fülle höchster Gewalt, oder diese Gewalt sei keine ordentliche und unmittelbare über die Gesamtheit der Kirchen wie über jede einzelne, über alle Hirten und Gläubigen wie über jeden einzelnen: der sei im Bann.“

Die „Hermeneutiker des Bruchs“ hören es nicht gerne, doch auch das Zweite Vatikanische Konzil bekräftigte in der dogmatischen Konstitution Lumen gentium das Unfehlbarkeitsdogma und zitierte ausdrücklich Pastor aeternus „die schwarze Bestie von Küng und Anhängern“, so Magister.

Lumen gentium begnügt sich allerdings mit der Autorität über die Katholiken, während Papst Franziskus seine Autorität gemäß 1870 über alle Christen betonte:

„Die Tatsache, dass die Synode immer cum Petro et sub Petro handelt – also nicht nur cum Petro, sondern auch sub Petro – ist keine Begrenzung der Freiheit, sondern eine Garantie für die Einheit.“

„Man darf davon ausgehen, daß er bereits im Sinn hatte, was er in der nachsynodalen Exhortatio Amoris Laetitia schreiben würde, indem er seine höchste Autorität in Anspruch nimmt, um deutlich hinauszugehen, bis wohin die Synode gehen wollte“, so Magister.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: MiL (Screenshot)