Von Clemens Victor Oldendorf

Anknüpfend an eine frühe Schilderung des Martyriums des heiligen Bischofs Polykarp von Smyrna, der im Jahre 69, noch vor der von Jesus prophezeiten (Mt 24, 1f, Mk 13, 1f, Lk 21, 5f) Zerstörung des Jerusalemer Tempels, geboren wurde und 155 starb, entwickelt einmal Joseph Ratzinger eine generelle liturgisch-existentielle Deutung des Martyriums im Ausblick auf den Horizont der Eucharistie: „Das ganze Martyrium wird als Liturgie, ja, als Eucharistiewerdung des Martyrers geschildert, der in die volle Gemeinschaft mit dem Pascha Jesu Christi eintritt und so mit ihm Eucharistie wird. Zunächst wird erzählt, wie der große Bischof gefesselt wird und wie ihm die Hände auf den Rücken gebunden werden. So erschien er ‚wie ein edler Widder (Lamm!), der aus der großen Herde zu Gott geführt wird, eine Gott wohlgefällige, für ihn bereitete Opfergabe.‘ Der Martyrer, der inzwischen auf den Holzstoß gelegt und dort angebunden ist, spricht nun eine Art Hochgebet: Er dankt für die Erkenntnis Gottes, die ihm durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus zuteil geworden ist. Er preist Gott, weil er gewürdigt wurde, Anteil am Kelch Jesu Christi auf die Auferstehung hin zu erlangen. Schließlich bittet er mit Worten aus dem Danielbuch, die wohl schon früh in die christliche Liturgie aufgenommen worden sind, ‚heute vor dir als wohlgefälliges und fettes Opfer angenommen zu sein […]‘. Der Text endet in einer großen Doxologie, wie es liturgische Hochgebete tun. Nachdem Polykarp das Amen gesprochen hat, entzünden die Knechte den Holzstoß, und nun wird ein dreifaches Wunder berichtet, in dem sich noch einmal der liturgische Charakter des Geschehens in seiner vielfältigen Bedeutung darstellt. Das Feuer nimmt zunächst die Gestalt eines Segels an, das den Heiligen von allen Seiten umschließt. Der brennende Holzstoß erscheint wie ein Schiff mit geblähten Segeln, das den Martyrer über die Grenzen der Erde hinaus in die Hand Gottes trägt. Sein verbrannter Leib aber, so wird gesagt, erschien nicht wie verbranntes Fleisch, sondern wie gebackenes Brot. Und endlich zieht dann nicht der Geruch verbrannten Fleisches auf, sondern die Anwesenden spürten einen süßen Duft ‚wie von Weihrauch oder von kostbaren Aromen‘. Der Wohlgeruch gehört im Alten wie im Neuen Testament zum festen Bestandteil der Opfertheologie. Bei Paulus ist er Ausdruck eines rein gewordenen Lebens, von dem nicht mehr der Gestank der Lüge und der Korruption, der Verwesungsgeruch des Todes ausgeht, sondern die erfrischende Luft des Lebens und der Liebe, die Atmosphäre, die Gott gemäß ist und die Menschen heilt. So gehört das Bild vom Wohlgeruch mit dem von der Brotwerdung zusammen: Der Martyrer ist wie Christus geworden; sein Leben ist Gabe geworden. Von ihm kommt nicht das Gift der Zersetzung des Lebendigen durch die Macht des Todes, von ihm geht die Kraft des Lebens aus, er baut Leben auf, wie gutes Brot uns leben lässt. Die Hineingabe in den Leib Christi hat die Macht des Todes besiegt: Der Martyrer lebt und gibt Leben, gerade durch seinen Tod, und so ist er selbst in das eucharistische Geheimnis eingegangen. Das Martyrium ist Quelle des Glaubens.“1

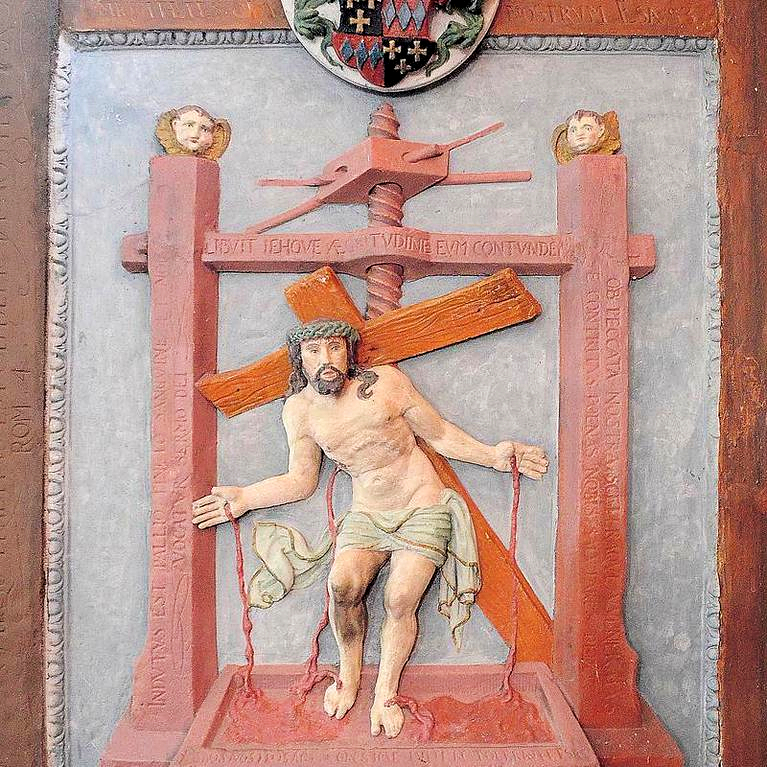

Mit Christus in der Kelter

In dieser Paraphrase einer altchristlichen Schilderung und Theologie des Martyriums steht die metaphorisch-spirituelle Gleichförmigkeit des Martyrers mit der Brotsgestalt in der Eucharistie im Vordergrund, verbunden mit der Assoziation frischgebackenen, duftenden Brotes, dessen Wohlgeruch mit der Vorstellung des Weihrauchs als Opfergabe, die sich verzehrt und dabei Duft verströmt, einhergeht. Wie sich in der Getrenntheit der Gaben und Gestalten von Brot und Wein das Opfer darstellt und Leib und Blut Christi dargebracht werden, so fehlt, wenn vom Anteil am Kelch Jesu Christi auf die Auferstehung hin gesprochen wird, auch im Martyrium nicht die Entsprechung zum Wein, der in der Eucharistie zum Blut Christi gewandelt und als solches opfernd im Kelche vergossen sowie gleichzeitig aufgefangen und liturgisch als Opfer angenommen wird.

Dass Ratzinger die Perspektive der Auferstehung einnimmt, geschieht zu Recht, ist das, was in der Kommunion empfangen wird, doch zugleich Genuss der Opferfrucht und sakramentale Vorwegnahme des Himmlischen Hochzeitsmahles. Der Martyrer, der sein eigenes Blut für den Glauben hingibt und mit Christus vergießt, wird gleichförmig nicht nur mit dem Brot, das bereitet wird; auch mit der zum Wein gepressten Traube. Mit dem 12. Jahrhundert tritt ikonographisch in der christlichen Kunst ein Bildtypus auf, der Christus in der Kelter genannt wird. Neben anderen biblischen Bezugspunkten kann sein Entstehen sicherlich mit der Bildrede vom Weinstock und den Reben in Joh 15, 1–8 in Verbindung gebracht werden.

In Ediger-Eller an der Untermosel bekrönt die steilen Wingerte die Kreuzkapelle. In dieser findet sich, als steinernes Relief ausgeführt, eine solche Darstellung aus dem 16. Jahrhundert. In einer Wein- und Winzergegend war und ist weiterhin den Menschen die Aussageabsicht geradezu intuitiv zugänglich: Sie wissen um die Mühen und Anstrengungen des Weinbaus, die sie in Gestalt des Weinbergs Ellerer Calmont, der als europa- oder sogar weltweit maximale Steillage gilt, landschaftsprägend beständig vor Augen haben. Zu der Kreuzkirche, die das Relief birgt, welches Christus das Kreuz tragend in der Kelter zeigt, führen seit 1488 Sieben Heilige Fußfälle bergan. 1762 zu einem sandsteinernen Kreuzweg erweitert, umfasst der Aufstieg eine fünfzehnte Station, die das Keltermotiv aus der Kirche etwas vereinfacht und reduziert vorwegnimmt, es dafür dem zeitgenössischen Formgefühl des Barock annähert.

Vom Martyrer können wir mit eminenter Berechtigung aussagen, was der Römische Kanon in der Textstufe und ‑gestalt, die dem aus Trier gebürtigen heiligen Ambrosius aus der eucharistischen Liturgie in Mailand geläufig war und die er um 390 in De sacramentis beschreibt und teilweise wörtlich wiedergibt, über die Gaben von Brot und Wein sagt, und zwar im Hochgebet schon vor dem Wandlungsgeschehen: Sie sind (!) als oblatio ‚figura corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi‘.2 Im Martyrium wird derjenige, der es erleidet, existentiell ebenfalls zu dieser figura gestaltet.

Erik Peterson sagt es so: „Das Todesleiden Christi ist, da es der ‚Menschensohn‘, der Menschgewordene ist, der leidet, über die ganze Kirche als seinen mystischen Leib gekommen. Darum wird der, der sich durch die Taufe zu Jesus bekennt, in den Tod Jesu getauft, und darum wird der, der in der Eucharistie Gott Dank dafür sagt, daß er uns seinen Sohn geschenkt hat, Jesu teilhaftig, indem er den gebrochenen Leib des Herrn ißt und den Kelch mit dem Blute des Neuen Bundes trinkt. Weil wir in den Tod des Herrn getauft und mit dem Blute des Herrn gespeist werden, darum ist es unvermeidlich für jeden, der zur Kirche gehört, daß er am Leiden Christi teilhat. Freilich, es gibt verschiedene Weisen, in denen die einzelnen Glieder des Leibes Christi mit dem Haupte leiden.“3 Mit anderen Worten gilt das, was sich im Martyrer in dessen eigenem, konkreten Leben individuell unüberbietbar verwirklicht, in der sakramentalen Begründung und Anlage wahrhaftig von jedem Getauften, jedenfalls als je eigener und unterschiedlich gestufter und ausgeformter Auftrag zum Mitleiden und Zeugnisgeben im Anschluss an Jesus Christus, an seine Botschaft und Erlösungstat.

Neuerscheinung erschließt wichtige Zusammenhänge und Einsichten

Die ausführlich aufgezeigte, eucharistische und kultisch-liturgische Dimension des christlichen Martyriums dient uns zur Hinführung, um einen bemerkenswerten Sammelband vorzustellen, der Mitte Mai dieses Jahres im Augsburger Dominus-Verlag erschienen ist. Er trägt den Titel: Logos – Ethos – Eikon. Das Wahre, Gute und Schöne aus christologischer Perspektive und wurde sorgfältig konzipiert und betreut vom Potsdamer Architekturtheoretiker und Kunsthistoriker Peter Stephan, der ebenfalls als Herausgeber fungiert und den ästhetisch hervorragend ausgestatteten Band neben einer Einleitung, überschrieben: Die christozentrische Wende (vgl. S. 15–32, sie gibt einen Überblick des Aufbaus und Zueinanders der einzelnen Beiträge und Autoren und ließe sich selbst als Rezension verwenden), im Themensegment Eikon mit einem eigenen Beitrag bereichert hat, mit einer überraschenden, aber nicht minder anregend-überzeugenden Neuauslegung und Bildinterpretation zu Giovanni Bellinis Gemälde Toter Christus, von zwei Engeln gestützt nämlich, das, um 1470 entstanden, in der Berliner Gemäldegalerie besichtigt werden kann (vgl. S. 250–277, auf die inspirierende, neue Sicht auf das Werk Bellinis, im Buch Abb. 23 auf S. 250, wird diese Rezension später zurückkommen). Außerdem fügt der Herausgeber dem Band ein postumes Interview mit Benedikt XVI. an, das Stephan konstruiert hat, indem er aus dem reichhaltigen Schrifttum Joseph Ratzingers als Theologe, Glaubenspräfekt und Papst unter dem Gedankenbogen: Die Schönheit des Logos heilt die Welt Passagen daraus als Antworten auf Interviewfragen verwendet, welche der theologisch interessierte Kunstgeschichtler zu diesem Zweck nachträglich erdacht hat (vgl. S. 341–376). Das fiktive Gespräch mit dem dahingeschiedenen Papst wird sicherlich auf so machen Leser ob seiner originellen Entstehungsweise einen besonderen Reiz, womöglich sogar eine Art Faszination ausüben.

Unter den Persönlichkeiten, die zu Logos – Ethos – Eikon beigetragen haben, befinden sich für traditionsverpflichtete oder traditionsfreundliche katholische Gläubige und Theologen (in der Reihenfolge ihrer Abhandlungen in dem Buche) so wohlklingende, prominente und prominenteste vertraute Namen wie Gerhard Ludwig Müller, Heinz-Lothar Barth, Peter Andrew Kwasniewski, Michael Fiedrowicz, Athanasius Schneider und Martin Mosebach. Daneben kommen Autoren zu Wort, die ihrem Fachpublikum sicherlich geläufig sind, einer breiteren Öffentlichkeit aber noch nicht oder nicht mehr so bekannt sein dürften. Für das inhaltliche Interesse und die teils hochstehende Qualität auch ihrer Beiträge ist ein geringerer Bekanntheitsgrad der Verfasser keineswegs zwangsläufig abträglich. Im Gegenteil sind einige der hier gemeinten Beiträge des vorgestellten Buches ausgesprochen lesenswert, gleichermaßen gelehrsam wie lehrreich geschrieben, insoweit freilich nur, als sie ein Mindestmaß an Allgemeinverständlichkeit anstreben und erzielen.

Eucharistisches Martyrium als Maximalgestalt des Zeugnisses

Das Herzstück des Sammelbands, nicht bloß ziemlich genau rein äußerlich, vielmehr vor allem in Relevanz, Reichweite und Strahlkraft der Aussage, bildet für mich als Rezensenten indes fraglos und unangefochten Martin Mosebachs Die Liturgie der Martyrer (vgl. S. 140–159). Der verschiedentlich preisgekrönte Literat verbindet darin mit seiner Botschaft sprachliche Geschmeidigkeit, die den vermittelten Gehalt in einem anschaulich, ergreifend und dabei allgemein zugänglich kommuniziert.

In diesem Text geht Mosebach von den zwanzig koptischen Wanderarbeitern aus, die zusammen mit einem Mitgefangenen aus Ghana am 2. Februar 2015 am Strand der libyschen Stadt Sirte von Mitgliedern des Islamischen Staates ermordet worden sind. Diese Hinrichtung geschah nicht aus einer rein terroristischen Motivation heraus oder beruhte auf ideologischer Verblendung und auf Extremismus allein. Sie geschah um des Glaubens willen. In einem erschreckenden Kontrast zueinander gilt das von den Mördern wie von den Hingemordeten gleichermaßen. Ist der Islam schon an sich ein Irrglaube, unter vielen Gesichtspunkten eine Entstellung von Versatzstücken jüdischer und christlicher Herkunft, praktizieren Islamisten zugespitzt ein fanatisches Zerrbild dessen, was sie als ihre Religion ansehen. Die Kopten, die enthauptet wurden, hatten es abgelehnt, ihrem christlichen Glauben abzuschwören und den Islam anzunehmen. Mosebach schreibt über sie: „Sie lebten in einer Welt, in der es seit vielen Jahrhunderten nicht selbstverständlich war, Christ zu sein. Schon für die lange Reihe ihrer Vorfahren“ [ging] „die Zugehörigkeit zum Christentum immer auch mit der Bereitschaft einher, für den Glauben Zeugnis abzulegen. Die Nachteile, die mit dem Christsein von jeher verbunden waren, kannten sie aufs beste. Diese äußerlich so schwachen Menschen mit ihrem kümmerlichen Dasein waren aber bereit, diese Nachteile hinzunehmen. Sie mußten nicht lange um die Entscheidung ringen: Was sie in Gestalt des Glaubens besaßen, war unendlich viel kostbarer für sie als alles, was sie hätten erwerben können. Das nackte Leben wäre ohne den Glauben wertlos für sie gewesen“ (S. 141f). Die Schilderung fährt kurz darauf fort: „Ein Ort, der für diese geistige Prägung [der enthaupteten koptischen Christen, Anm. CVO] in besonderem Maße steht, ist die alte Pfarrkirche von El-Or. Die meisten der Martyrer sind in ihr getauft worden und versahen in ihr ihren Dienst als Sänger. […] Bei den Kopten dient der Kirchenchor nicht einfach nur der Ausschmückung der Liturgie, sondern hat eine gewichtigere Aufgabe. Weil der Gesang ein fester und notwendiger Teil der Liturgie ist, sind die Sänger Liturgen – nicht im gleichen Rang wie der Priester oder Diakon, aber doch dem Priestertum zugeordnet. […] Wer etwas über die Einundzwanzig erfahren will, ist also darauf angewiesen, sich mit der koptischen Liturgie zu beschäftigen. Für ihr Leben ist sie der wichtigste geistige und ästhetische Eindruck gewesen. Von ihr wurden sie erzogen, weit mehr als in den wenigen Schuljahren, soweit sie überhaupt zur Schule gegangen sind. Sechs waren vom Bischof ordinierte Hymnensänger, eine eigene Weihestufe, andere haben nur gelegentlich mitgesungen, doch auswendig kannten sie alle die Liturgie, an der sie jeden Sonntag und zu den zahlreichen hohen Festen teilnahmen“ (S. 142f). Was folgt, ist eine geraffte und doch eindrückliche Beschreibung der koptischen Liturgie und ihres Ritus, „dessen Feier die Einundzwanzig einen großen Teil ihrer Kraft gewidmet haben“ (S. 157), und es ließe sich zweifelsohne ergänzen, dass sie daraus ebenso einen großen Teil jener Kraft empfangen haben, die sie zur Hingabe ihres Lebens als Glaubenszeugnis befähigt hat.

Aus Eigengesetzlichkeit koptischer Liturgie und Theologie keine unnötigen Gegensätze aufbauen!

Mosebach legt Wert darauf, die Charakteristik der koptischen Liturgie anhand ihrer spezifischen Akzente gegenüber der liturgischen Überlieferung der westlichen Tradition zu veranschaulichen und dabei auch signifikante Unterschiede, die diese Eigenart ausdrücken, darzustellen. Insgesamt gelingt das gut, doch gibt es an zwei Stellen Ausdrucksweisen, die vielleicht auf literarische Freiheit zurückzuführen sind, im ersten Falle möglicherweise aber auch auf ein gewisses Missverstehen der zugrundeliegen Lehraussagen bei Mosebach zurückgehen, der von Haus aus ja nicht Theologe ist.

Darauf hinzuweisen, ist deswegen auch kein Vorwurf an seine Adresse, sondern versteht sich als rein wohlwollende Präzisierung. Nachdem Mosebach aus dem „seit alters unveränderten Ritus der koptischen Kirche“ (S. 151) zitiert hat, sieht er bei den Kopten einen gleichsam radikaleren Eucharistieglauben wirksam: „Auch die westliche Kirche glaubt an die Wesensverwandlung des Brotes und des Weins in der Eucharistie, aber doch in abstrakterer, idealisierter Form – die krasse Erwähnung der menschlichen Physis Jesu in ihrer Materialität, die mit der Materialität von Brot und Wein gleichgesetzt wird, ist ein Proprium der Kopten“ (S. 154).

Es geht mir nicht darum, einer sehr ursprungsnahen Theologie in dieser Frage nachträglich eine westlich-scholastische Terminologie aufzuerlegen. Ein solches Vorgehen würde sich wohl dem Vorwurf einer nicht gerechtfertigten Latinisierung, der Rom in der Vergangenheit bisweilen nachvollziehbar, nicht selten aber auch zu pauschal gemacht wurde, aussetzen. Dass allerdings Mosebachs Formulierung wahrscheinlich zunächst auf einer Fehldeutung des Zeugnisses der koptischen Liturgie durch ihn basiert und in weiterer Folge zu Missverständnissen beim Leser führen kann, zeigt die vom Herausgeber eingefügte Zwischenüberschrift, die dem Zitat unmittelbar vorausgeht: „Die materielle Gegenwart Christi in der Eucharistie“ (a. a. O.) Nimmt man Mosebach beim Wort, liefe seine Aussage einerseits auf die Darstellung hinaus, die Kopten hätten eine viel handfestere, wenn man so will: konsequentere, Glaubensanschauung von Christi eucharistischer Gegenwartsweise, verglichen mit den nüchternen, vor lauter Abstraktion quasi schon blutleeren Vorstellungen der Lateiner. Andererseits schreibt Mosebach den Kopten mit ihrer von ihm behaupteten Gleichsetzung „der menschlichen Physis Jesu in ihrer Materialität mit der Materialität von Brot und Wein“ letztlich eine Auffassung zu, die derjenigen Martin Luthers ähnelt, der ja eine Gegenwart von Christi Leib und Blut in Brot und Wein vertrat (von Luther theoretisch freilich zusätzlich eingeschränkt auf den Augenblick des Empfanges, in seiner liturgischen Praxis nach dem Zeugnis von Zeitgenossen übrigens nicht, wenn er einmal den aus einem umgestoßenen Abendmahlskelch verschütteten Wein kniend vom Boden aufgeschlürft haben soll).

Die Zwischenüberschrift müsste korrekt von der substantiellen Gegenwart Christi in der Eucharistie sprechen. Die Rede von Materialität ist äußerst fehl am Platz und fast zwangsläufig irreführend, denn die Materie der Eucharistie sind Brot und Wein, die Gegenwart Christi mit Leib und Blut jedoch ist substantiell, und überhaupt keine Materie ist mehr vorhanden. Substantielle Gegenwart bedeutet nun aber gegenüber materieller Gegenwart keineswegs etwas Diffuses, Abschwächung oder Verflüchtigung zu einer bloß noch irgendwie vermindert realen oder letztlich rein symbolistischen Auffassung, wohl aber bedingen substantielle Gegenwart und sakramentale Gegenwartsweise von Leib und Blut Christi in der Eucharistie einander.

Martyrium als Liturgie: der liturgisch geprägte Mensch

Die zweite Stelle, an der ich Martin Mosebachs Beitrag ein wenig näher kommentieren will, folgt kurz darauf und enthält die Kernaussage, für die ich den Aufsatz so hoch einschätze. Darin sagt er über die einundzwanzig koptischen Martyrer: „Man darf sie, nach allem, was über sie zu erfahren ist, homines liturgi, liturgische Menschen, nennen, eine in der westlichen Welt sehr selten gewordene Art, Mensch zu sein. In Gestalt etwa der französischen Kathedralen hat der homo liturgus gewaltige Spuren, Dinosaurierskeletten ähnlich, in Europa hinterlassen, die aber ohne den dazugehörigen Kult als locus terribilis, ehrfurchtsgebietender Ort, nicht verstanden werden können […]. Aufgrund ihrer Unterdrückungsgeschichte besitzen die Kopten keine solchen Kathedralen, und die Säulen ihrer zerstörten alten Kirchen mit den korinthischen Kapitellen sind in die schönsten Moscheen Kairos eingebaut worden. Den Ritus aber haben sie bewahrt, weil er sich auch an ärmlichen, gar primitiven Orten in seiner ganzen Fülle zu entfalten vermag – in der Konserve der Isolation aufgespart für eine Zeit, in der das westliche Christentum dabei ist, die Verbindung zu seinen Wurzeln in der Alten Kirche zu verleugnen“ (S. 157).

Der Ausdruck homines liturgi oder dann im Singular homo liturgus, den Mosebach hier verwendet, ist rein formal grammatikalisch korrekt gebildet. Jedoch ist das vom Begriff des griechischen λειτουργόϛ hergenommene liturgus als Lehnwort im Lateinischen ausgesprochen rar. Das Lemma „liturgus“ in Karl Ernst Georges‘ Ausführlichem lateinisch-deutschem Handwörterbuch ist entsprechend außergewöhnlich knapp und verzeichnet lediglich die alleinige, profane Bedeutung „Staatsdiener“. Es führt, dem Codex Theodosianus4 entnommen, eine einzige Belegstelle für das Vorkommen dieses lateinischen Wortes als Substantiv an.5 Eine kirchenlateinische Verwendung oder ein Einsatz als Adjektiv, das „liturgus, liturga, liturgum“ lauten würde, existierte vor Mosebach nicht. Seiner Übersetzung mit liturgische Menschen (a. a. O.) entspräche es also besser, im Lateinischen homines liturgici zu sagen, folglich auch in der Einzahl vom homo liturgicus zu sprechen.

Mosebachs Prägung liegt möglicherweise die Absicht zugrunde, ganz bewusst wieder an die profane, amtlich-institutionelle Bedeutung des griechischen Ursprungswortes anzuknüpfen. Dafür könnte er sich auf den Liturgie- und Martyrerbegriff Erik Petersons berufen, eines Theologen, auf den wir uns ebenfalls schon bezogen haben. In dessen Büchlein Von den Engeln schreibt Peterson über die Liturgie: „Wie die profane Ekklesia der Antike eine Institution der Polis ist, so [ist] die christliche Ekklesia eine Institution der Himmelsstadt, des himmlischen Jerusalem […]. Wie die profane Ekklesia die zum Vollzug von Rechtsakten zusammentretende Versammlung der Vollbürger einer irdischen Polis ist, so wäre in analoger Weise die christliche Ekklesia als die zum Vollzug bestimmter Kulthandlungen – und auch die Rechtsakte der christlichen Ekklesia sind Kulthandlungen – zusammentretende Versammlung der Vollbürger der Himmelsstadt zu definieren. Damit wäre einerseits die Unterscheidung von Himmelsstadt und Ekklesia zum Ausdruck gebracht, und andererseits würde doch deutlich, daß es die Sakramente, beziehungsweise der Kult sind, durch die das himmlische Jerusalem und die Ekklesia miteinander verknüpft sind.“6

Zur direkten Ableitung seiner lateinischen Formulierung vom griechischen λειτουργόϛ und zu ihrer Rechtfertigung bräuchte dann Mosebach nur noch Petersons Aussage anzuführen, „daß der Märtyrer den Öffentlichkeitsanspruch der Kirche Jesu Christi kundmacht. Wie zu dem Begriff des Märtyrers gehört, daß er von den öffentlichen staatlichen Gewalten zur Rechenschaft gezogen wird – in Synedrien und Synagogen, vor Statthaltern und Königen –, daß er einem öffentlichen Gerichtsverfahren und den Strafen des öffentlichen Rechtes unterworfen wird, so gehört auch das öffentliche Bekenntnis zum Namen Jesu wesentlich zum Begriff des Märtyrers. […] Weil es ein Bekenntnis und kein Geständnis ist, darum sind die Worte des Märtyrers, die er vor den Organen der staatlichen Öffentlichkeit spricht, auch nicht menschliche Worte, die der Heilige Geist des Vaters im Himmel in den Bekennern Jesu Christi spricht. Mag die Welt in den Worten des Bekenners auch nur ein Geständnis und kein Bekenntnis sehen, die Kirche weiß, daß in dem schlichten Bekenntnis: Ich bin ein Christ, das vor den Vertretern der staatlichen Gewalt abgelegt wird, Gottes Heiliger Geist spricht, indem sich der Öffentlichkeitsanspruch der Herrschaft Jesu Christi anmeldet, und die Kirche weiß, daß, wenn der Märtyrer für Christus als Zeuge auftritt, der Himmel sich öffnet, wie bei der Steinigung des Stephanus, und der Menschensohn sichtbar wird.“7 Immer noch sähe sich dabei Mosebach damit konfrontiert, dass eine adjektivische Verwendung von liturgus nicht belegt beziehungsweise unbekannt ist und außerdem ein so stark verzögerter Rekurs auf eine ursprüngliche Wortbedeutung bei gleichzeitiger, sprachschöpferischer Weiterentwicklung des Bedeutungsspektrums und Gebrauchs gewagt erscheint.

Der Homo liturgicus: Dinosaurier, unerwünschter Reaktionär oder Avantgarde?

Wertschätzung und Beherzigung verdienen Mosebachs Feststellung und Postulat, die sich in der Erkenntnis zusammenfassen lassen: Wir müssen liturgische Menschen sein, geformt von unserem ererbten Ritus, dem ebenfalls die Kraft innewohnt, seine Größe und Schönheit unter Einschränkungen und Bedrängnissen zu entfalten, wenn er wieder marginalisiert und aus den institutionellen Strukturen der Kirche eliminiert werden sollte, auch wenn es deswegen nicht zum blutigen Martyrium kommt. An die Stelle des blutigen Martyriums muss wahrscheinlich die Einsicht treten und wird viele eine große Überwindung kosten, dass Treue zum überlieferten Glauben und zu einer ihm entsprechenden Liturgie nicht durch Inanspruchnahme irgendeiner Art von Indult oder Privileg und nicht ohne jeden Konflikt mit den derzeit und wahrscheinlich noch länger in Rom tonangebend agierenden Kräften möglich ist.

Die Kopten haben sich während ihrer gesamten Geschichte durchgehend in einer Umgebung und Situation befunden, in der sie Minderheit und gesellschaftlich oder im staatlichen Ordnungsgefüge ohne Ansehen und Stellung waren. Gerade deswegen waren sie ihrer Identität treu, haben sie ihren Ritus bewahrt und sich dadurch in ihrem christlichen Glauben bewährt.

Ein solches Rückgrat können heute und in Zukunft in ihrem Glauben und Gottesdienst überlieferungstreue Katholiken in der Westkirche von den koptischen Altorientalen lernen. Weil prinzipiell völlig ungewohnt, ist dies für uns wahrscheinlich viel schwieriger und schmerzlicher, denn die Minderheitenrolle nimmt man nur ungern an, und es ist auch irritierend und befremdlich, sich auf einmal wieder und offensichtlicher als je zuvor in eine Position versetzt zu finden, in der man für Rom grundsätzlich unerwünscht ist und die Vorrangstellung des Papstamtes immer offener und schroffer gegen alles instrumentalisiert und missbräuchlich eingesetzt wird, was unserer festen, aufrichtigen Überzeugung nach katholischer Glaubensüberlieferung und ‑praxis entspricht und mit diesem Anspruch auftritt. Jetzt gerade häufen sich wieder Spekulationen und Anzeichen einer weiteren Verschärfung.

Die Ästhetik des Bildes und die Schönheit des Glaubens neuentdecken

Wenden wir uns in dem dreigliedrigen Gefüge von Beiträgen wieder Peter Stephans Bildinterpretation des Bellinigemäldes Toter Christus als Engelspietà zu (vgl. S.250–277), die schon angesprochen wurde, so stoßen wir damit zur Rubrik Eikon vor. Für gewöhnlich versteht man unter dem Terminus Pietà die Darstellung Mariens als Schmerzensmutter, aber nicht unter dem Kreuze stehend, an dem der Sohn leidet und stirbt. Maria sitzt und hält den Leichnam des Sohnes, der erbleicht und geschunden in den Schoß der Mutter gelegt ist, in den Armen und benetzt ihn mit ihren Tränen. Häufig ist die Szene vor dem leeren Kreuz angesiedelt, von dem der entseelte, leblose Körper des Gekreuzigten soeben abgenommen worden ist, kann aber aus diesem situativen Kontext auch bereits herausgelöst sein, insbesondere dann, wenn eine Pietà skulptural ausgeführt ist. Die Engelspietà ist eine Abwandlung dieses ikonographischen Grund- und Hauptstranges des Motivs. Statt der Gestalt Mariens sind es in der Regel zwei Engel, die, wie Assistenzfiguren fungierend, den toten Christus aufrecht halten und stützen und ihn so dem physischen Blick und geistigen Auge des Betrachters zugleich darbieten. Beiden Ausformungen der Pietà ist gemeinsam, in der Stimmung der Passion verankert und wie selbstverständlich dazu bestimmt zu sein, den Gläubigen emotional zu berühren und anzuregen, sich meditativ in das Leiden Christi zu versenken (vgl. S. 251).

Bei seiner Beschäftigung mit Bellinis Christusbildnis als einer Engelspietà emanzipiert Stephan sich von dieser scheinbaren Selbstverständlichkeit, über die sicherlich die allermeisten Gläubigen, die das Bild sehen, mit dem vorherrschenden Tenor in der Kunstgeschichte einig sind, und schlägt vor, eine völlig neuartige Perspektive als Schlüssel zum Verständnis einzunehmen. Anhand einer feinfühligen und wirklich sehr ins Einzelne gehenden Detailanalyse der Bildkomposition und ihrer Darstellungselemente spricht sich Peter Stephan dafür aus, das Werk als Darstellung einer Erweckung (vgl. S. 255–260) aufzufassen. Bei ihm kommen zwei Dispositionen zusammen, die ihn jeweils auf der einen Seite von Fachkollegen in der zeitgenössischen Kunstgeschichte und auf der anderen vom gewöhnlichen frommen Katholiken unterscheiden: Während beim durchschnittlichen Kunstgeschichtler unserer Tage kein religiöses Hintergrundwissen oder jedenfalls kein tiefergehendes Interesse daran mehr vorausgesetzt werden kann, so dass er naheliegend bei seiner Interpretation von Werken mit religiösem Inhalt am vermeintlich Evidenten festhält, ist Stephan als Kunsthistoriker der Exot des gläubigen Katholiken, der sogar noch intellektuell theologisch interessiert ist. Das befähigt ihn fachlich zu einer eigenständigen Neuentschlüsselung eines Kunstwerks von Rang, wohingegen der durchschnittliche Kirchgänger dazu oftmals gar keinen Zugang hat oder geneigt und gewissermaßen auch darauf angewiesen wäre, sich bei Interpretation eines Kunstwerks strikt in vorgefassten Bahnen zu bewegen und ganz auf die etablierte Deutung des vordergründigen Expertenkonsenses zu verlassen.

Tiefere Einsichten dank Perspektivenwechsel

Indem Stephan routinierte Sehgewohnheiten hintanstellt und sich gleichzeitig mit besonderer Aufmerksamkeit und Offenheit auf Bellinis Bildsprache einlässt, erkennt er: „Der linke Engel hat den Mund geöffnet, als flüstere er dem Toten etwas ins Ohr (als ‚Verständnishilfe‘ für den Betrachter schaut ein Teil des Ohrläppchens unter dem wallenden Haar hervor). Zugleich übt er mit dem Daumen einen leichten Druck auf Christi rechten Oberarm aus – wie bei einem Schlafenden, den man sanft wecken will. […] Während der linke [Engel] sich ganz auf das Sprechen konzentriert, schaut der rechte erwartungsvoll auf. […] Der emporgerichtete Blick [ist] eine gängige Bildformel für das Hören auf das Wort Gottes oder auf eine himmlische Stimme“ (S. 255f) Stephan kann später konstatieren: „Treffen diese Überlegungen zu, so hat Bellini den dramatischen Moment kurz vor [kursiv zur Hervorhebung hinzugefügt, Anm. CVO] der Auferstehung dargestellt: die Auferweckung. War das vom Vater kommende göttliche Wort einst durch den Mund Gabriels in Maria Fleisch geworden, ruft es nunmehr durch den Mund eines anderen Engels das tote Fleisch ins Leben zurück. Der Maler hat das Bildschema der Engelspietà genutzt, um darzustellen, was in der Bildkunst bis dahin noch nie thematisiert wurde“ (S. 259). Weiterhin (vgl. S. 270–272) wendet sich der Autor, wie er sich ausdrückt, der Dialektik zu, die bei Christus zwischen Auferweckung und Auferstehung waltet und führt umfassend die schwankende Terminologie in der paulinischen Briefliteratur an, wobei darin Auferweckung (leicht) überwiegt (vgl. S. 270f), während „im heutigen Glaubensleben […] fast nur von der Auferstehung Christi die Rede [ist], wohingegen uns die Vorstellung einer Auferweckung eher fremd ist“ (S. 270).

Erst- und Einmaligkeit der Auferstehung Christi erweitert das Vokabular

Zum einen kann man hier auf die völlige Neuartigkeit der Auferstehung Christi hinweisen. In ihn kehrt nicht sterbliches Leben zurück wie bei bisherigen Totenerweckungen (auch den von Jesus selbst an anderen gewirkten), das dann doch wieder im Tod endet, sondern ein neues, unvergängliches, den Leib verklärendes, ewiges Leben nimmt seinen Anfang, das unwiderruflich und unverlierbar bleibt und auch nicht einfach wieder in die diesseitige Welt zurückführt. Dieses neue Leben öffnet sich dem Himmel als der Sphäre Gottes. Schon deshalb musste quasi eine näherungsweise passende Vokabel für die auszusagende Wirklichkeit erst gefunden werden.

Gerade auf Rechtgläubigkeit bedachte Kreise wittern, wird heute von Jesu Auferweckung gesprochen, eine Überbetonung des Menschen Jesus von Nazareth, wenn nicht überhaupt gleich modernistischen Neoarianismus. Diese Skepsis ist nicht pauschal angebracht. Obzwar ich Stephan nicht zustimmen möchte, sollte er meinen, auch in der Bibel ließen sich die beiden Formulierungen als Ausdruck einer zeitlichen Aufeinanderfolge – erst Auferweckung, sodann Auferstehung – durchgängig kohärent zuordnen und chronologisch verstehen, ist eine solche Sichtweise oder Lesart zur Interpretation von Bellinis Gemälde vollkommen überzeugend.

Freilich stimmt es, dass damit gleichsam ein vom biblischen Zeugnis schweigend übergangener Bereich oder offengelassener Raum künstlerisch – und mit gewisser künstlerischer Freiheit – ausgefüllt wird. Die in der Deutung Stephans damit nahegelegte Vorstellung der Auferweckung Jesu Christi als unmittelbar demjenigen Moment vor seiner Auferstehung befindet sich zweifelsfrei mit dem Glauben der Kirche an die zwei Naturen in Christus und an die hypostatische Union im Einklang und harmoniert ebenso mit der Lehre über die Idiomenkommunikation in Jesus Christus, die darin besteht, die Eigenschaften seiner göttlichen Natur nach der Inkarnation seiner individuellen menschlichen Natur zuzusprechen und umgekehrt. Dies gilt auch von den Handlungen Christi, mögen diese auch bisweilen einer der beiden Naturen akzentuiert zugeschrieben werden.

Hellenisierung des Christentums oder christliche Durchdringung philosophischer Methode und Gestalt?

Erzbischof Georg Gänswein zeichnet den vorgestellten Sammelband mit einem Geleitwort aus (vgl. S. 11f). Darin schreibt der langjährige Weggefährte Joseph Ratzingers und Benedikts XVI., der jüngst zum Apostolischen Nuntius in den Ländern des Baltikums, in Litauen, Estland und Lettland, ernannt worden ist, über „jene drei Grundwerte, die in der griechischen Philosophie vorformuliert worden sind, 500 Jahre später in Jesus Christus Gestalt angenommen haben und seither in der Kirche als der Braut Christi weiterleben: das Wahre, das Gute und das Schöne“ (S. 11f). Die drei griechischen Begriffe Logos, Ethos, Eikon, die ja den Titel des Buches bilden, könnten oberflächlich betrachtet als bloßer Ausdruck jener Hellenisierung des Christentums erscheinen, die von vielen auch als problematisch angesehen wird, weil damit angeblich der Rahmen der biblischen Botschaft überschritten und die Inhalte der Offenbarung verfremdet worden seien. Wer einseitig so argumentiert, übersieht jedenfalls, dass eine gewisse Annahme griechischer Denkweise in der philosophischen Formulierung und Kulturform der Kirche erst ermöglicht hat, die Grenzen des nur Jüdischen missionarisch zu überschreiten und ihre katholische, allumfassende, Dimension wirksam auszuprägen.

Der Platonismus in christlicher Aneignung als Beleg einer Transformationskraft der Offenbarung

Der vielleicht spekulativste, ohne gediegene philosophische und philosophiegeschichtliche Vorkenntnisse dadurch allerdings leider wohl für viele Leser kaum zugängliche Beitrag in der gesamten Sammlung stammt aus der Feder von Christian Pietsch, Münsteraner Gräzist und außerhalb von altphilologischen Fachkreisen sicher einer der unbekannteren Namen, die sich in dem Buch zusammengefunden haben. Anhand seines Beitrags Deus Artifex. Zur platonischen Konzeption des Schöpfergottes (vgl. S. 302–319) lässt sich ablesen, dass die Rezeption griechischen Denkens nicht einseitig die philosophisch-theologische Durchdringung und vernunftgemäße Verantwortung des christlichen Glaubens überformt hat. Vielmehr wurde diese übernommene Denkgestalt und ‑methode ihrerseits umgeformt, wo es die Inhalte und Struktur der Offenbarung und des christlichen Glaubens erforderlich machten. Pietsch zeigt dies am Beispiel der Vorstellungen von göttlicher Schöpfertätigkeit und – zu dieser abbildlich – menschlicher Kreativität, über die Schritte platonischer (vgl. S. 306–310), plotinischer (S. 310–315) und augustinischer (vgl. S. 315–319) Denkanstrengung errungen, auf.

Ganz vereinfacht gesprochen ergibt sich so als Ergebnis der christlichen Aneignung und Weiterführung der philosophischen Vorarbeit im griechischen Denken, dass es nicht länger mehr der Zwischeninstanz einer Weltseele oder eines Demiurgen bedarf, welche zwischen den Schöpfer und die begrifflich-dinglich und individualisiert konkretisierte Schöpfung tritt. Dadurch war zwar die Schöpfung autark gedacht, zugleich aber nie in echter Unmittelbarkeit zum eigentlichen Schöpfer und letztlich unüberwindbar von diesem abgeschirmt und isoliert, also streng immanent zu keinerlei Transzendenz fähig. Deutlich anders bei Augustinus: „Der ontologische Unterschied zwischen göttlichem und menschlichem artifex beziehungsweise göttlicher und menschlicher Kunst bleibt […] bei Augustinus wie im paganen Platonismus unverändert erhalten, da die menschlichen Künstler mit ihrem Verstand die Prinzipien ihrer Kunst nicht aus sich heraus besitzen, sondern aus der Weisheit Gottes empfangen, während der göttliche Schöpfer die Prinzipien seiner Schöpfung in sich selbst trägt. Durch das Überspringen der Weltseele wird jedoch die Parallelität beider Relationen, das heißt von göttlichem Künstler zu göttlichem Kunstwerk einerseits und von menschlichem Künstler zu menschlichem Kunstwerk andererseits bis zu einer nicht mehr steigerbaren Parallelisierung gebracht und in dieser Form an das Mittelalter weitergegeben“ (S. 319). Der anspruchsvolle Beitrag hätte für eine allgemeine Leserschaft noch ungemein nutzbringender gestaltet werden können – auch dies ist eine menschliche Kunstfertigkeit –, wenn der Autor größere Bereitschaft gezeigt hätte, bestimmte Fachtermini insbesondere zur philosophischen Abgrenzung verschiedener Arten von Kausalität voneinander (vgl. S. 304f) auch für den Nichtphilosophen verständlich zu erläutern oder noch besser: mit praktischen Beispielen zu versehen.

Pietschs Text wäre auch gut in der Rubrik zum Themenkreis Logos (statt Eikon) untergebracht gewesen. Das zeigt, wie sehr die drei Grundgrößen Logos, Ethos, Eikon miteinander verwoben sind. Dass Logos den Ausgangspunkt bildet, scheint vorgegeben. Die Themenfelder Ethos und Eikon hätten hingegen auch im Aufbau des gesamten Buches (und, von seiner Melodie und Phonetik eventuell abgesehen, auch im Titel) ebensogut ausgetauscht aufeinander folgen können. Die Schrittfolge Logos, Eikon, Ethos hätte beigetragen, die inkarnatorische Ausrichtung des Entwicklungsganges ein wenig deutlicher herauszustellen, die tatsächlich gewählte unterstreicht dafür, dass der Begriff Eikon mit Kontemplation zusammenhängt und zu ihr überleitet.

Logos-gemäßer Gottesdienst und die Norm der Überlieferung in der Liturgie

Unter den Beiträgen, die sich tatsächlich in der thematischen Rubrik Logos finden, möchte ich zumindest jenen von Weihbischof Athanasius Schneider, Das Prinzip der Tradition im liturgischen Leben der Kirche (vgl. S. 126–137), wenigstens erwähnen, wobei dessen besonderer Wert darin liegt, dass der Bischof das Konzil von Konstanz, das von 1414 bis 1418 stattgefunden hat, in Erinnerung ruft, welches, zwar zunächst der eigenen Veranlassung und Zeitsituation geschuldet, aber unverändert aktuell eine besondere Bindung eines künftigen Papstes an die liturgische Überlieferung ausgesprochen hat (vgl. S. 135f). Mit einem Augenzwinkern könnte man ruhig einmal das Gedankenspiel wagen, dass ein hypothetischer, zukünftiger Papst, dessen Wahl und Amtsführung möglichst auch alle traditionstreuen Katholiken bedenkenlos und ohne Magenschmerzen begrüßen könnten, sich idealerweise womöglich nicht Benedikt XVII., Leo XIV. oder Pius XIII. nennen, sondern den Namen Martin VI. wählen würde.

Der Papst als „erster Garant des Gehorsams“ (J. Ratzinger)

Wie das schon erwähnte fiktive Interview mit dem verstorbenen Benedikt XVI., das als Responsio definiert ist und ganz am Schluss von Logos – Ethos – Eikon steht, läuft auch der Beitrag von Gerhard Ludwig Kardinal Müller außer Konkurrenz, ist keiner der drei Rubriken oder Themengruppen zugewiesen. Es handelt sich dabei um eine Quaestio. Darin wird der Fragestellung: Der letzte Papst? Antichristliche Dystopien bei Nietzsche und Solowjew (S. 31–51) reizvoll nachgegangen. Müller unternimmt eine Auseinandersetzung mit zwei gegensätzlichen literarischen, also fiktionalen (!), Entwürfen zur Figur eines letzten Papstes.

Dennoch kann man sich dem Eindruck, nicht nur endzeitliche, sondern auch sedisvakantistische und neosedisvakantistische Mutmaßungen würden mitverhandelt, schwer verschließen. Damit soll nicht insinuiert werden, Müller stimme solchen Thesen zu, aber es ist doch bemerkenswert, dass sie gerade bei ihm überhaupt irgendwie im Hintergrund stehen. Vielleicht täusche ich mich auch, indem ich davon überrascht bin, denn direkt zum Einstieg in seinen Text macht der Kardinal die noch weitreichendere, dramatischere Bemerkung: „Apokalyptische Zeiten scheinen angebrochen“ (S. 35), um dann mit Wucht verschiedene Beispiele unterschiedlicher Fehlentwicklungen oder unterschiedlichen Fehlverhaltens an „höchste[n] Stellen im Vatikan“ (a. a. O.) und in den westlichen Gesellschaften Schlag auf Schlag als Belege dieser Behauptung aufzulisten (vgl. S. 35f). Die Art der Zusammenstellung ist dabei so, dass man als gewiss vorhersehen kann, dass Müller von Gegnern entgegengehalten werden wird, er folge, und dies nicht nur vereinzelt oder auf bestimmte Themen bezogen, zunehmend Denkmustern und Gedankengängen, die gemeinhin als verschwörungstheoretisch (dis-)qualifiziert werden. Das aktuelle Beispiel Erzbischof Carlo Maria Viganòs zeigt, wie eine Atmosphäre, in der man sich alles nur noch anhand solcher Denkmuster erklären will, unversehens zum eigenen Entgleisen führen kann.

Was die gewisse Apokalyptik angeht, die aus Müllers Darlegungen teilweise herausgelesen werden kann, sind er und die Leser daran zu erinnern, dass die Endzeit seit der Himmelfahrt Christi besteht, und einzuladen, sich darüber gegebenenfalls zu vergewissern, indem sie Apg 1, 11 nachschlagen.

Während er im Auftreten und Gesamteindruck in einem weitgefassten Sinn immer schon konservativ war, ist es sehr erfreulich, dass Müller seit seiner Zeit als Theologieprofessor in München und besonders seit jener als Bischof von Regensburg eine Entwicklung hin zu größerer Offenheit gegenüber einem dezidiert traditionstreuen Katholizismus vollzogen hat. Anzuerkennen ist dabei vor allem seine Bereitschaft, im tridentinisch kodifizierten Römischen Ritus zu zelebrieren und sich sogar persönlich für Pontifikalhandlungen wie zum Beispiel für Weihespendungen zur Verfügung zu stellen. Tut er dies, um sich bei einer bestimmten Klientel als wünschenswerter Kandidat und Papabile ins Spiel zu bringen?

Sein stark autoritätspositivistischer Zugang zum hierarchischen Amt in der Kirche und der autoritäre Stil, den er in dessen Ausübung stets gepflegt hat, unterscheiden ihn formal eigentlich kaum vom gegenwärtigen Bischof von Rom und lassen ihn deswegen verstärkt nicht als wirklich überzeugenden Hoffnungsträger eines mehr oder weniger bald bevorstehenden Konklaves in Betracht kommen, wenn er auch im Falle einer Wahl inhaltliche Akzente zweifellos im Kontrast zum gegenwärtigen Pontifikat durchzusetzen versuchen würde. Trotz allem Bemühen ist bei verschiedenen Gelegenheiten – zuletzt in Chartres – darüber hinaus unübersehbar geworden, dass Kardinal Müller mit der Zelebration des überlieferten Ritus kaum vertraut und in dieser Liturgie erst recht alles andere als innerlich beheimatet ist. Gewiss befürwortet er nicht ihre Unterdrückung und würde diese nicht fortsetzen. Aber wie würde er wohl – in die Position versetzt, die im Raum steht – beispielsweise mittlerweile mit der Piusbruderschaft verfahren?

Benedikts Entweltlichung und was das Papsttum nicht ist und auch nicht werden kann

Dieser Einschränkungen ungeachtet ist sein Beitrag über den letzten Papst (indirekt mehr noch über das Profil eines nächsten Papstes?) hochbrisant und bedeutungsschwer. Es finden sich darin so treffliche Sätze wie die folgenden: „Ein von allen weltlichen Interessen und politischen Rücksichten, aber auch von den Verführungen irdischer Macht befreites Papsttum vermag alle Christen zu vereinen im Bekenntnis des Petrus zu ‚Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes‘ (Mt 16, 16), dem ‚einen Mittler zwischen Gott und den Menschen‘ (1 Tim 2, 5). Seine wahren Jünger sind diejenigen, die sich trotz Verfolgungen und Schmähungen nicht verführen und irreführen lassen von den selbsternannten Neuordnern der Welt und den sterblichen Menschheitserlösern, denen die sogenannte Lebenswirklichkeit der Menschen wichtiger ist als das Fleisch gewordene Wort Gottes, ‚das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet‘ (Joh 1, 9). Die Einheit der Christen ergibt sich nicht aus einer mit allen diplomatischen Schlichen manipulierten politisch-taktischen Vermittlung aller Gegensätze. […] Der Papst ist kein weltkluger Einheitsstifter oder das von Menschen anerkannte Ehrenoberhaupt. Er spricht und handelt kraft der Vollmacht und Sendung, die Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ihm im heiligen Petrus verliehen hat. […] Der Petrus-Dienst ist von Jesus selbst in das Wesen und die Sendung Seiner Kirche ein-gestiftet“ (S. 47–49). Die Aktualität dieser Worte ist seit Erscheinen von Logos – Ethos – Eikon noch gestiegen, denn ein sogenanntes Studiendokument, das am 13. Juni 2024 im Vatikan vorgestellt wurde, soll zu einer Neubewertung der Dogmen von 1870 führen. Dieses Dokument mit dem Titel Der Bischof von Rom8 sollte Kardinal Müller möglichst bald mit dem Scharfsinn des Dogmatikers und durch die Brille Solowjews gelesen einer schonungslos kritischen Analyse unterziehen.

Da eine Quaestio zu Beginn in einer Responsio am Ende von Logos – Ethos – Eikon ihre Entsprechung findet, hoffe ich für den vorgestellten Sammelband, dadurch werde – trotz aller Verdienste, die unbestritten sind – bei bestimmten Lesern nicht zu einer allzu stark vereinfachten Sicht beigetragen, die neosedisvakantistisch in Joseph Ratzinger als Benedikt XVI. den idealisierten letzten Papst erblickt.

Ein wenig zu Hintergrund und Entstehung des Sammelbands

Das Zustandekommen von Logos – Ethos – Eikon verdankt sich dem schönen Einfall eines Kreises von Freunden und Mitstreitern, dem Wahlberliner Michael Charlier aus Anlass von dessen 80. Geburtstag mit einem Geschenk von bleibendem Wert eine ganz außerordentliche und unvergessliche Freude zu bereiten. Diesen runden Geburtstag konnte der Initiator und Betreiber der Internetpräsenz www.summorum-pontificum.de – er unterhält sie schon seit 2007 – am 15. Mai 2024 bei guter Gesundheit und agiler geistiger Frische in froher Runde feiern. In diesem Rahmen wurde ihm Logos – Ethos – Eikon überreicht und verfehlte die gewünschte Wirkung auf den Jubilar nicht. Sicherlich kommt es Charliers Neigung und sympathischer Zurückhaltung entgegen, dass der Impuls, der zum Entstehen des schönen Gemeinschaftsprojektes geführt hat, sich im Buch nur einer ganz schlichten, umso mehr von Herzen kommenden Widmung entnehmen lässt, die auf einer Dedikationsseite dem Inhaltsverzeichnis vorausgeht.

Der umfassende Radius der Beiträge und ihre vielfältige Vernetzung untereinander (auf die der Herausgeber mit Querverweisen innerhalb der verschiedenen Aufsätze dankenswerterweise immer wieder aufmerksam macht) haben in dieser Rezension die Freiheit gegeben, nicht strikt linear vorgehen zu müssen. Die volle Reichhaltigkeit der Publikation wird sich nur demjenigen auftun, der selbst das Buch in seiner Gesamtheit liest. Diese Fülle passt sehr gut zu dem breiten und mannigfaltigen Interessensspektrum des damit Geehrten.

Er lebt in unmittelbarer Nachbarschaft des altrituellen Institutes St. Philipp Neri, in dessen Kirche St. Afra er liturgisch zu Hause ist. Seine Verbundenheit drückt sich unter anderem darin aus, dass er den Gang des Kirchenjahres in dieser Berliner Kirche und die Ereignisse und Höhepunkte im Leben des von Gerald Goesche gegründeten und als Propst geleiteten Instituts, das im Juni dieses Jahres sein zwanzigjähriges Bestehen feiern konnte, immer wieder fotographisch festhält und dokumentiert und im Internet in geradezu professionellen Fotosammlungen9 zur Verfügung stellt, deren Ästhetik anspricht. Wo doch Goesche selbst in Kirchlicher Kunstgeschichte promoviert hat und mit der Architektur und den Kunstschätzen Roms ebenso wie mit den englischen Kathedralen vertraut ist, ist es schade, dass er trotz mehrfacher Einladung und Erinnerung – zweifellos nur aufgrund seiner vielfältigen Beanspruchung und Verpflichtungen, nicht aus Desinteresse – keine Zeit finden konnte, sein Scherflein zu Logos – Ethos – Eikon beizutragen. Das soll nicht etwa vorwurfsvoll klingen, denn ich selbst wurde im Vorfeld angefragt, konnte aber leider wegen zeitlicher Bedrängnis, in die ich durch den vorgegebenen Einsendeschluss geraten wäre, keinen eigenen Aufsatz zusagen, so gerne und mit großer Freude ich es auch getan hätte. Meine Hoffnung ist, mit dieser Buchvorstellung eine kleine Wiedergutmachung leisten zu können.

Während der Lektüre entstand in mir eine stets zunehmende Assoziation zum Philosophen und Renaissancekardinal Nikolaus von Kues, genannt Cusanus, und zu dessen Schrift De visione Dei.

Ich möchte mit einigen Hinweisen und Gedanken dazu, die man zu einem Beitrag für die Festschrift Charlier hätte ausarbeiten können, meine Beschäftigung mit Logos – Ethos – Eikon ausklingen lassen, nicht ohne Bedauern, nicht rechtzeitig diese Idee gehabt zu haben und die Gelegenheit, sie zu einer eigenen, ausgewachsenen Untersuchung zu entwickeln. Ich beschwere mich aber nicht nachträglich, nun mit einer solchen Darstellung oder Erörterung nicht in dem Band vorzukommen, denn von meiner Absage abgesehen, kam mir dieser Einfall ja erst beim Studium des Buches und während ich dabei war, meine Besprechung fertigzustellen.

Eikon und die Bildauffassung des Nikolaus von Kues

1401 wird in dem damaligen Winzerdorf Cusa, später Cues, heute Kues geschrieben und seit 1905 der Stadt Bernkastel eingemeindet, Nikolaus Cryfftz (= Krebs) als Sohn eines Moselschiffers geboren. 1464 stirbt er in Todi, was „Tod in Todi“ zu einem beliebten Merkspruch macht, um sich dies einzuprägen. Sein Wappen als Fürstbischof von Brixen und Kardinal besteht in der Darstellung eines aufrechtstehenden roten Flusskrebses auf goldenem Grund, eine Anspielung auf den (bürgerlichen) Familiennamen, und außerdem lebten jahrhundertelang selbstverständlich Flusskrebse in der Mosel und standen an der Mosel auf dem Speisezettel. Neuerdings gibt es, wenn auch in Metz und nicht an der deutschen Mosel, wieder Versuche und erste Erfolge, solche Krebse anzusiedeln.

Der Universalgelehrte an der geistesgeschichtlichen Schwelle zur Neuzeit wird vorrangig als Philosoph in seiner Leistung und Eigenständigkeit wahrgenommen. Nach seinem Heimatort spätestens seit 1440 mit dem Beinamen Cusanus versehen, ist er in seiner Persönlichkeit Repräsentant einer in der Mentalität des Moselaners und im weiteren Sinne des Rheinländers bis heute nicht untypischen Verbindung einer bodenständigen Verwurzelung im Herkommen mit der Bereitschaft und eigenen Fähigkeit zur Innovation, nicht nur praktisch, insbesondere betont im Bereich geistiger Vertiefung und Spekulation.

Des Cusanus ungemein breites Interessensspektrum spiegelt dies wider. Es umspannt die Heilige Schrift, auf die er sich freilich nicht allzu sehr spezialisiert, die Kirchenväter und liturgische Handschriften, ohne sich auf einen theologischen Rahmen einzuschränken; ganz besonders setzt er sich philosophisch mit dem Platonismus und Neuplatonismus auseinander, die sein eigenes Denken befruchten und prägen. Deswegen bleibt er theologisch von Augustinus bestimmt und wird von Anselm von Canterbury angeregt, dessen Gottesbegriff er weiter steigert, während Descartes hinter diese cusanische Errungenschaft später sogar wieder zurückfällt.

Nikolaus von Kues‘ Beschäftigung umfasst ferner geographische und historische Werke, daneben auch Mathematik, Astronomie und Medizin. Nicht vergessen werden darf seine außergewöhnliche Begabung in der Jurisprudenz.

Schon lange eingerissen ist eine populistische Lesart der Werke des Philosophen, Kirchenfürsten und Politikers von der Mittelmosel, die in ihm einen Denker sieht, der Ökumene und sogar interreligiösen Dialog vorweggenommen habe. Seine Coincidentia oppositorum, der Ineinsfall der Gegensätze, wird dabei zu einer maximal-liberalen Toleranz banalisiert und verschwiegen, dass Cusanus diesen Ineinsfall nicht innerweltlich oder innerhistorisch erwartet oder ansiedelt. Er verlässt darum mit dieser Prägung auch keineswegs die Gesetze der Logik.

Die erste gedankliche Verbindung zu Nikolaus von Kues kam beim Lesen bei mir sicherlich dadurch auf, dass Logos – Ethos – Eikon mit seinen drei großen, ineinandergreifenden Begriffsfeldern thematisch ebenfalls sehr weit gespannt ist. Ohne mich zu Übertreibungen hinreißen lassen zu wollen, wird ferner jeder, der Michael Charlier kennt, er ist promovierter Sprach- und Kulturwissenschaftler mit einem Schwerpunkt auf Japan und war im Berufsleben als Informatiker und Computerspezialist tätig, mir beipflichten und ihm ein sehr umfangreiches Interessensspektrum bescheinigen. Er stammt zwar nicht von der Mosel, ist aber immerhin in Limburg an der Lahn aufgewachsen. Trotz mangelnder Begeisterung für die Juristerei hat Charlier also insgesamt sicher mehr Gemeinsamkeiten mit Cusanus als mit Georg Bätzing, was nicht heißen soll, dieser teile mit Cusanus irgendein, geschweige denn ein juristisches Talent.

Visio Dei bei Cusanus – keine müßige Spielerei mit zwei grammatikalischen Funktionen des lateinischen Genitivs

Im Herbst 1453 verfasste Nikolaus von Kues seine Schrift De visione Dei, deren Titel eben schon erwähnt wurde. Diese Abhandlung war an die Benediktinerabtei Tegernsee gerichtet und von deren Abt Kaspar Ayndorffer und dem gelehrten Prior Bernhard von Waging erbeten worden. 1452 hatte Nikolaus von Kues das bedeutende Reformkloster besucht und stand seither brieflich in menschlich-freundschaftlichem Kontakt und in geistlich-intellektuellem Austausch.

De visione Dei ist zunächst die praktische Anleitung zu einer Bildmeditation, die der gesamte Konvent der Mönche gemeinschaftlich machen soll. Gegenstand der Betrachtung ist dabei das Bild eines All-Sehenden, also ein Bild, auf dem ein Antlitz zu sehen ist, dessen Blick den Betrachter nie verlässt, gleichviel, wie er sich im Raum zum Bild positioniert oder bewegt. Zugleich entsteht der Eindruck, der Blick sei stets auf jeden Einzelnen allein und doch auf alle, die das Bild anschauen, gleichzeitig gerichtet. Dieser Bildtypus an sich ist nicht zwingend religiös festgelegt. In der Veronikakapelle seiner Koblenzer Stiftskuratie hatte Cusanus ein Tafelbild eines solchen All-Sehenden. Mit De visione Dei übersandte er den Tegernseer Mönchen ebenfalls ein derartiges Tafelbild; möglicherweise eine Nachbildung der Koblenzer Darstellung. Da beide nicht mehr erhalten sind, lässt sich das heute nicht mehr überprüfen. Das in De visione Dei beschriebene Bild erweist sich erst im fortgeschrittenen Verlaufe der Meditation, die zu Beginn von Capitulum IV in die Form eines Gebetes übergeht, letztlich als Christusikone.

Anfänglich begnügt sich die Argumentation damit zu sagen, dass es, wenn es vom Menschen geschaffene Bilder eines noch nicht mit Gott identifizierten All-Sehenden gibt, die beim Betrachter unentwegt den Eindruck hervorrufen, der Blick des All-Sehenden ruhe stets auf ihm, dann muss das in gesteigerter Weise von dem wahren Sehen Gottes gelten, denn für Cusanus ist Gott, wie er in seinen Schriften immer wieder ausführt und bekräftigt, die Fülle (summitas) aller Vollkommenheit und größer (maior) als er gedacht werden kann, also nicht bloß dasjenige Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

Latinisierung des griechischen Schlüsselbegriffs

Der Auslöser für mich, einen Konnex zwischen Logos – Ethos – Eikon und De visione Dei herzustellen, liegt in der interessanten Beobachtung, dass Cusanus seinen Ausdruck für Bild in dieser Schrift gewinnt und durchgehend beibehält, indem er das griechische Wort είκών wie ein Stichwort aufgreift und zu eicona, ‑ae latinisiert.

In De visione Dei legt Nikolaus von Kues folglich eine Bildtheorie vor, gibt er die praktische Anleitung zu einer Meditationsübung und entwickelt eine Theologie der Mystik. Zwei Zitate daraus sollen dies beispielhaft zeigen; das erste ist dem fünften Kapitel entnommen: „Quid aliud, domine, est videre tuum, quando me pietatis oculo respicis, quam a me videri? Videndo me das te a me videri, qui es deus absconditus. Nemo te videre potest, nisi in quantum tu das, ut videaris. Nec est aliud te videre, quam quod tu videas videntem te.“10 „Was, Herr, ist dann Dein Sehen anderes, wenn Du auf mich mit dem Auge der Treue hinblickst, als von mir erblickt zu werden? Indem Du mich siehst, schenkst Du Dich, um von mir gesehen zu werden, der Du der verborgene Gott [Is 45, 15] bist. Niemand kann Dich sehen, außer insoweit Du gewährst, gesehen zu werden. Nichts anderes ist es, Dich zu sehen, als dass Du den Dich Sehenden siehest.“11

Zuvor, schon im vierten Kapitel, hatte Cusanus den betrachtenden Mönch zu Gott sprechen lassen: „Esse tuum, domine, non derelinquit esse meum. In tantum enim sum, in quantum tu mecum es, et cum videre tuum sit esse tuum, ideo ego sum, quia tu me respicis, et si a me vultum tuum subtraxeris, nequaquam subsistam. Sed scio, quod visus tuus est bonitas illa maxima, quae se ipsam non potest non communicare omni capaci.“12 „Dein Sein, Herr, verlässt nicht mein Sein. Insoweit nämlich bin ich ja, als Du mit mir bist, und da Dein Sehen Dein Sein ist, bin also ich, weil Du auf mich hinblickst, und wenn Du Dein Angesicht mir entzögest, würde ich in keiner Weise fortbestehen. Aber ich weiß, dass Dein Blick jene höchste Güte ist, die nicht vermag, sich selbst nicht allem mitzuteilen, was für sie empfänglich ist.“

Schon in diesen knappen Einblicken wird Nikolaus von Kues als mystisch sensibel erkennbar. Dabei schöpft er offensichtlich nicht nur aus seiner intimen Kenntnis des Ps.-Dionysius Areopagita, sondern aus eigener Praxis und Erfahrung.

Abschließende Bemerkungen

Die Umschlaggestaltung von Logos – Ethos – Eikon greift zwar nicht auf die Darstellung eines All-Sehenden zurück, der dann mit dem menschgewordenen Logos identifiziert wird, aber wir haben gesehen, wie überaus passend dies gewesen wäre. Stattdessen wurde die Abbildung Christi als Pantokrator in der byzantinisch-ravennatischen Gestalt gewählt, die dem Apsismosaik der Basilika San Vitale entnommen ist und sich als Frontispiz wiederholt. Der Herausgeber gibt dafür eine Begründung, die genauso überzeugt: „Die Schriftrolle mit den sieben Siegeln in der linken Hand spielt auf den Logos als das Wahre an (vgl. Offb 5, 1). Auf das Ethos, das Gute, verweist die Krone des ewigen Lebens in der Rechten. Das Schöne, das in Christus Bild geworden ist, offenbart sich in der jugendlich-apollinischen Erscheinung“ (S. 17). Wir erinnern uns: Peter Stephan hat seiner Einleitung als Überschrift „Die christozentrische Wende“ (S. 15) gegeben. Es wäre stimmiger gewesen, hätte er sich entschieden, auch im Untertitel des vorzüglichen Sammelbands von christozentrischer Perspektive zu sprechen.

Bild: Clemens Victor Oldendorf

1 Ratzinger, J., Eucharistie und Mission, in: Gerhard Ludwig Müller (Hrsg.), JRGS, Bd. 11: Theologie der Liturgie, Freiburg im Breisgau 42014, S. 397–423, hier: S. 415f.

2 Vgl. Lang, U. M., The Roman Mass. From Early Christian Origins to Tridentine Reform, Cambridge 2022, S. 146, linke Spalte.

3 Peterson, E., Zeuge der Wahrheit, in: Barbara Nichtweiß (Hrsg.), Erik Peterson, Ausgewählte Schriften, Bd. 1: Theologische Traktate, Würzburg 1994, fortan zitiert als: Peterson, Theologische Traktate, S. 95–129, hier: S. 102f.

4 Eine von Kaiser Theodosius II. und seinem Mitkaiser Valentinian III. veranlasste Gesetzessammlung, die dazu dienen sollte, legistische Widersprüche auszuräumen sowie die Rechtsanwendung im Ost- und im Weströmischen Reich zu harmonisieren, sohin die Rechtseinheit(lichkeit) und Rechtssicherheit in beiden Reichshälften zu garantieren. Das Kaiserrecht seit dem Jahre 312 und Kaiser Konstantin dem Großen war zu berücksichtigen. Der Codex Theodosianus trat mit dem 1. Januar 439 in Kraft. Er festigte und konkretisierte weiter auch die Vorrechte des Christentums als Staatsreligion.

5 Vgl. den Eintrag „liturgus“ in: Georges, K. E., Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Bd. 2, Hannover 1918 (ND Darmstadt 1998), Sp. 687.

6 Peterson, E., Von den Engeln, in: Peterson, Theologische Traktate (wie Anm. 3), S. 195–243, hier: S. 198.

7 Ders., Zeuge der Wahrheit, in: ebd., S. 95–129, hier: S. 101f.

8 Das Dokument kann im englischen Original sowie in einer italienischen und in einer französischen Übersetzung unter folgender Internetadresse als PDF-Datei heruntergeladen werden: http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2024/2024–06-13-il-vescovo-di-roma-nuovo-documento-dpuc.html (zuletzt abgerufen am 27. Juni 2024).

9 Siehe: https://www.flickr.com/photos/138074444@N08/albums/ (zuletzt abgerufen am 29. Juni 2024).

10 Der lateinische Wortlaut von De visione Dei entspricht dem Text und der dort angewandten lateinischen Orthographie der maßgeblichen kritischen Ausgabe der Opera omnia des Nikolaus von Kues, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hrsg. von Heide Dorothea Riemann, Bd. 7, Hamburg 2000 und kann unter https://meiner.de/opera-omnia-volumen-vi-8826.html bezogen oder (allerdings ohne kritischen Apparat und Einleitung) auf www.cusanus-portal.de eingesehen werden, indem man unter „Opera“ zunächst „Werke“ auswählt, sodann „De visione Dei“, wo man „Capitulum V“ aufruft. Dort findet sich das lateinische Originalzitat unter: N. 13, Z. 10–14 (zuletzt abgerufen am 28. Juni 2024).

11 Eigene deutsche Übersetzung, so auch beim zweiten Cusanuszitat kurz darauf.

12 Der lateinische Text ist, wie in Fn. 10 angeleitet, online aufzufinden, wenn man Capitulum IV, N. 10, Z. 8–13 aufruft.