Von P. Paolo M. Siano*

Einige katholische Kreise betrachten den Franzosen Louis Charbonneau-Lassay (1871–1946) als Vorbild der „christlichen Esoterik, insbesondere der katholischen“ (vgl. Christianità, März–April 2000, S. 17–20), einen ehemaligen Ordensmann der Frères de Saint-Gabriel [1], Archäologe, seit 1903 Mitglied der römischen Anwaltskammer von Sankt Peter, Kupferstecher, Symbolforscher sowie Gelehrten der christlichen und hermetischen Heraldik.

Für detaillierte Informationen verweise ich auf die Texte:

- S. Salzani – P. L. Zoccatelli, Hermétisme et emblématique du Christ dans la vie et dans l’oeuvre de Louis Charbonneau-Lassay (1871–1946), Arché-Edidit, Milan–Paris 1996;

- P. L. Zoccatelli, Le lièvre qui rumine. Autour de René Guénon, Louis Charbonneau-Lassay et la Fraternité du Paraclet. Avec documents inédits, Arché-Edidit, Milan–Paris 1999.

Freunde von Charbonneau-Lassay und seines Werkes behaupten seine vollständige katholische Orthodoxie (vgl. L. Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ. La mystérieuse emblématique de Jésus-Christ, Brüssel 1940; ital. Ausgabe: Il Bestiario di Christo. La misteriosa emblematica di Gesù Cristo, Bd. 1, der esoterischen Edizioni Arkeios, Rom 1994, S. 36), doch wie wir sehen werden, bleiben Schatten auf seiner Initiationsbruderschaft und auf seinen engsten Mitarbeitern.

Wir beginnen 1873, als der Jesuitenpater Victor Drevon (1820–1880) und Baron Alexis de Sarachaga (1840–1918), ein Liebhaber der „christlichen Esoterik“, in Paray-le-Monial das Studienzentrum zur Erforschung und Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu Hiéron du Val d’Or gründeten. 1877 wurde daraus eine Gesellschaft, die unter anderem das geheime Ziel hatte, die laizistische Freimaurerei des Großorient von Frankreich durch die Schaffung einer hermetischen christlichen Freimaurerei zu bekämpfen.

Ist dieses Ziel ein Zeichen der Illusion oder der freimaurerischen Infiltration in traditionelle katholische Kreise? Der Hiéron du Val d’Or, der dem Herzen Jesu und dem sozialen Königtum Christi gewidmet ist, wird dank Georges Gabriel de Noaillat bis 1926 fortgeführt.

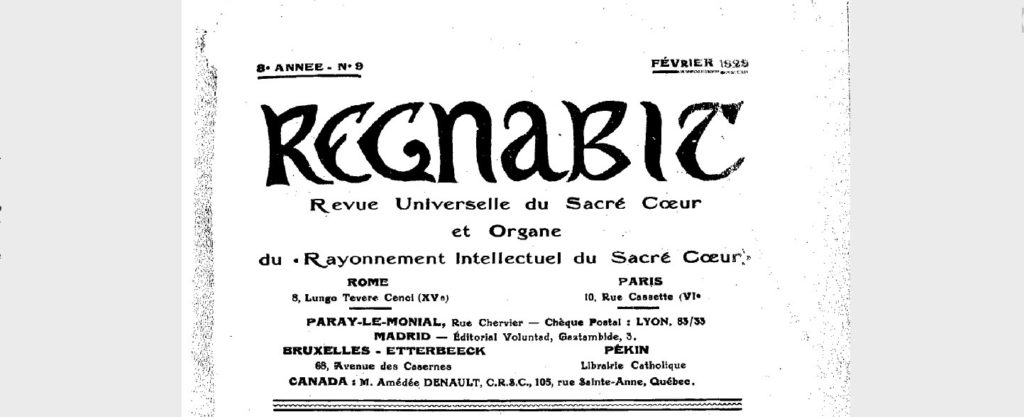

Félix Anizan OMI (1878–1944) gründete 1921 die antiprogressive katholische Zeitschrift Regnabit – revue universelle du Sacré-Coeur, die dem Herzen Jesu, dem sozialen Königtum Christi und der christlichen Symbolik gewidmet ist. Bei Regnabit arbeitete der bereits erwähnte de Noaillat und von 1922 bis 1929 auch Louis Charbonneau-Lassay mit, der 1925 René Guénon (1886–1951) in den Autorenkreis von Regnabit einführt, der zu jener Zeit bereits Esoteriker, Martinist, Freimaurer und Bischof der Eglise Gnostique (der Gnostischen Kirche) war. 1927 mußte Guénon Regnabit verlassen, doch die Freundschaft mit Charbonneau-Lassay blieb bestehen. Unter dem Druck neoscholastischer katholischer Kreise stellte Regnabit 1929 das Erscheinen ein.

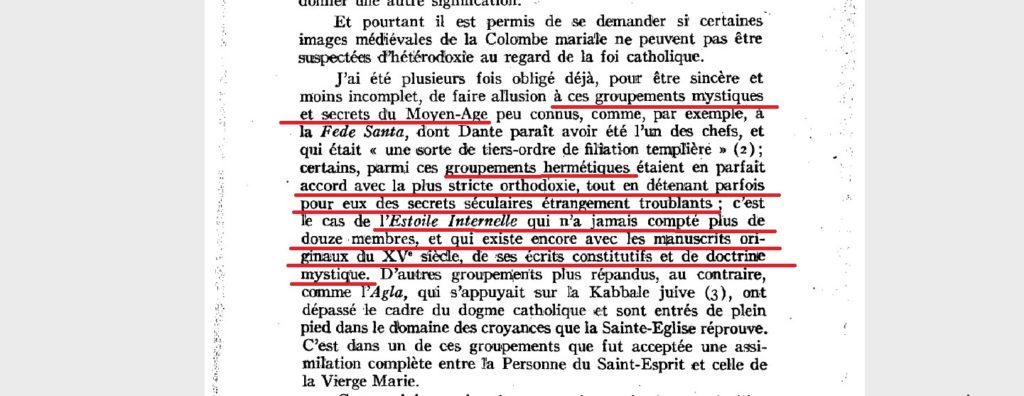

Obwohl Charbonneau-Lassay die esoterischen Positionen von Guénon nicht teilte, veröffentlichte er in zwei esoterischen Magazinen einen Artikel: 1935 in Le Voile d’Isis und 1937 in Etudes Traditionnelles (1936 von Guénon gegründet). 1929 enthüllte Charbonneau-Lassay auf Regnabit die Existenz einer „mittelalterlichen hermetischen Gruppe“, der Estoile Internelle (Innerer Stern), die nie mehr als zwölf Mitglieder gezählt habe und von der er Manuskripte aus dem 15. Jahrhundert mit ihren Statuten und ihrer „mystischen Lehre“ besitze. Estoile Internelle war mit einer weiteren Bruderschaft verbunden, der Fraternité des Chevaliers du divin Paraclet (Bruderschaft der Ritter des göttlichen Parakleten). Im 19. Jahrhundert versuchte sie diese „wiederzuerwecken“, scheiterte aber daran, daß die Katholiken, an die sie dazu herantrat, die kirchliche Autorität fürchteten. Später übergab Kanonikus Benjamin-Théophile de Barbot (1841–1927), Chef beider Bruderschaften, seine Unterlagen zur Estoile Internelle an Charbonneau-Lassay und weihte ihn in die Bruderschaft des göttlichen Parakleten ein. Vielleicht tritt Charbonneau-Lassay auch der Estoile Internelle bei. 1938 „erweckte“ Charbonneau-Lassay die Bruderschaft des göttlichen Parakleten, nachdem er zwei guénonische Esoteriker hinzugezogen hatte, Marcel Clavelle (1905–1988), Schriftleiter der Etudes Traditionnelles, und George-Auguste Thomas (1884–1966), genannt Tamos, der die Unterlagen von Charbonneau-Lassay erben und nach dessen Tod (1946) Leiter der nun guénonisierten Bruderschaft werden sollte, bis er sie aufgrund interner Streitigkeiten am 31. Dezember 1951 ruhend stellte.

1940 veröffentlichte Charbonneau-Lassay das Werk Le Bestiaire du Christ und übermittelte das erste Exemplar an Papst Pius XII., der sich bedankte und ihm Glückwünsche zukommen ließ. Ich frage mich: Wußte Pius XII., daß der Autor eine oder zwei hermetische Bruderschaften führte? Ich wiederhole, daß Charbonneau-Lassay von sich behauptete, mit einer „absolut katholischen“, „streng geheimen“, hermetisch-christlichen Gruppe, der Estoile Internelle, in Kontakt gekommen zu sein, die mindestens aus dem 15. Jahrhundert stammt und immer aus zwölf Mitgliedern besteht, die „völlig unnahbar“ seien (vgl. Le Bestiaire du Christ, Bd. 1, S. 30f). Die katholischen Verteidiger von Charbonneau-Lassay sehen Esoterik (oder Arkandisziplin) im Judentum, im Modus operandi des Christus, im frühen Christentum (S. 40–43) und sind der Meinung, daß die christliche Esoterik keine elitäre Geheimlehre ist, sondern ein Wissen, das nur oder vor allem durch Symbole und mystische Erfahrung vermittelt werden kann (S. 45).

Sie überzeugen mich nicht.

Ich stelle in drei Punkten einige meiner kritischen Beobachtungen vor:

1) Charbonneau-Lassay bezeichnet die beiden Bruderschaften, von denen er Dokumente und Einweihung erhalten hat, als „hermetisch“: Estoile Internelle und die Bruderschaft des göttlichen Parakleten. Das Adjektiv „hermetisch“ bezieht sich an sich auf Hermes Trismegistos und die Hermetik. Charbonneau-Lassay vertraute Guénon zu sehr, wenn er mit „incontestable autorité“ („unbestreitbarer Autorität“) den christlichen Hermetismus unterstützt („cette hermétique chrétienne“, vgl. Regnabit Nr. 6/1925, S. 390).

Darüber hinaus finde ich die Geheimhaltung der Estoile Internelle sehr verdächtig: Wenn es sich nur um eine katholische Bruderschaft von Symbolisten handelte, warum versteckte man sich auch vor den damaligen kirchlichen Autoritäten? Und wenn sie katholische Riten praktizierte, warum sollte sie diese dann geheimhalten?

2) Interessant ist der Kommentar von Charbonneau-Lassay zu Ouroboros, der Schlange (Drachen), die sich in den Schwanz beißt. Der Autor erklärt, daß es sich um ein altes heidnisches, ägyptisches Astralsymbol handelt, ein Symbol, das später von den christlichen Gnostikern, den Alchemisten, den Hermetikern, den religiösen und adeligen Heraldikern übernommen wurde. Der Ouroboros ist ein Symbol der ewigen Wiederkehr, der Unendlichkeit, der Hüter der Schätze, der Erlöser … Die Ophiten machten ihn zum Symbol der pantheistischen Lehre und wahrscheinlich auch für Christus. Bei den Alchemisten symbolisiert der Ouroboros die Vereinigung (auch die sexuelle) von männlich–weiblich, aktiv–passiv und dann des Auflösungsprozesses. Charbonneau-Lassay sagt, daß Ouroboros auch in der christlichen Emblematik esoterischer christlicher Kreise des Mittelalters vorhanden ist. In diesem Zusammenhang offenbart er, die Aufzeichnungen der Estoile Internelle eingesehen zu haben, in denen sich der Ouroboros findet, der das Christusmonogramm umschließt und das sich ständig wiederholende Erlösungsopfer Christi symbolisiert. Charbonneau-Lassay gibt an, daß das Bild des Ouroboros um das Christussymbol in einigen Edelsteinen gnostischer Christen enthalten ist. Außerdem sieht Charbonneau-Lassay in drei miteinander verflochtenen Ouroboros sogar das Symbol der Dreifaltigkeit. Charbonneau-Lassay versichert, daß der Ouroboros keine satanische Initiation darstelle, sondern das hermetisch-alchemistische Symbol des Eingeweihten und der folgenden Stufen der Erkenntnis, die Eliten vorbehalten sind (zum Ouroboros s. L. Charbonneau-Lassay, Il Bestiario del Cristo. La misteriosa emblematica di Gesù Cristo, Bd. 2, Edizioni Arkeios, Rom 1994, S. 449–462). Ich frage mich: Warum hat Estoile Internelle den Ouroboros bevorzugt, der an sich ein gnostisch-alchemistisches, aber kein christliches Symbol ist?

3) Angenommen, die Bruderschaft des göttlichen Parakleten war wirklich katholisch und wurde als solche an Charbonneau-Lassay weitergegeben, dann zeigte er kein gutes Urteilsvermögen, indem er sich zwei Guénonianer (Clavelle und Tamos) zur Seite stellte, noch andere mehr aufnahm und sich diese Bruderschaft nach seinem Tod (1946) immer stärker „guénonisierte“, bis sie 1951 ruhend gestellt wurde. Dieses Experiment einer „christlichen“ Esoterik ist wirklich gescheitert. Das Studium der christlichen Symbolik ist schon in Ordnung, aber nicht die Mitgliedschaft in mysteriösen hermetischen Bruderschaften, die sich selbst als katholisch bezeichnen, aber ihre Texte und Rituale auch vor kirchlichen Autoritäten verbergen.

*Pater Paolo Maria Siano gehört dem Orden der Franziskaner der Immakulata (FFI) an; der promovierte Kirchenhistoriker gilt als einer der besten katholischen Kenner der Freimaurerei, der er mehrere Standardwerke und zahlreiche Aufsätze gewidmet hat. Von Katholisches.info bisher veröffentlicht:

- Die Zweideutigkeit der „christlichen“ Esoterik (Erster Teil)

- Deismus, Esoterik und Gnosis in den freimaurerischen Konstitutionen von 1723

- Spuren von Esoterik und Gnosis in der Freimaurerei vor 1717

- „Luzifer“ für Österreichs Freimaurer

- Das Freimaurer-Lexikon von Eugen Lennhoff 33. und Oskar Posner und der Dialog zwischen Kirche und Freimaurerei 1974–1980

- Die freimaurerische Doktorarbeit von Msgr. Weninger

- Bruder.·. Peter Stiegnitz von der Großloge von Österreich (1936–2017)

- Der „Fall Weninger“ – Ex-Diplomat, Priester, Kurialer, Freimaurer

Die Freimaurerei erklärt von einem Großmeister - Den Anklopfenden erwarten beim Freimaurerbund Initiation und Gnosis

- Baron Yves Marsaudon – Ein Hochgradfreimaurer im Malteserorden

- Die Loge Quatuor Coronati, der Großmeister und ein Bettelbruder

- „Katholik, der Loge beitritt, ist exkommuniziert“ – Kirchenhistoriker Paolo M. Siano über Kirche und Freimaurerei

- Kurze Antwort an einen Großmeister der Freimaurerei

- War Karl Rahner Freimaurer?

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Corrispondenza Romana/gallica.bnf.fr (Screenshot)

[1] Wegen der strengen kirchenfeindlichen Gesetze von 1901 mußte sich der Laienbrüderorden in Frankreich auflösen. Sein Schwergewicht verlagerte er nach Belgien, Italien und Spanien. 400 Brüder verließen den Orden, darunter Charbonneau-Lassay.