(Rom) Papst Franziskus mischt sich wie kein Papst seit der gewaltsamen Zerschlagung des Kirchenstaates 1870 in die Politik ein, und das nicht nur in Italien oder in seiner Heimat Argentinien, sondern global. Dennoch scheint kein Papst auf politischer Ebene erfolgloser zu sein als Franziskus. Unter dem Titel „Zwischen Nationalismen und dem richtigen Nationalgedanken – Die politische Erfolglosigkeit von Papst Franziskus“ befaßt sich der Vatikanist Sandro Magister mit der Frage.

„Die Widersprüchlichkeit“ stehe vor aller Augen und sei in politischen Begriffen als „ein Scheitern“ zu bezeichnen, so Magister.

Als Beispiel verweist der Vatikanist auf Italien, wo die Stellung des Papstes traditionell eine starke ist. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, im Mai 2019, aber auch den jüngst stattgefundenen Landtagswahlen, wählten die praktizierenden Katholiken in ihrer Mehrheit die Lega von Matteo Salvini, „der die Gottesmutter verehrt und [als Innenminister (bis Anfang September 2019)] erfolgreich die illegale Einwanderung bekämpfte“.

Die gläubigen Katholiken wählten das, was Franziskus im Zuge einer neuen Verpolitisierung der Kirche als größtes Übel sieht.

„Im engeren Kreis der Vertrauten von Jorge Mario Bergoglio muß ihn jemand auf diesen Widerspruch hingewiesen haben zwischen dem, was er predigt, und dem, was die Gläubigen tun.“

Dabei ist es Franziskus, der sagt, den „Schrei“ des Volkes zu „hören“ und sein Interpret zu sein. Diesen Anspruch erhob er im Zusammenhang mit der Familiensynode 2014 und mit der Amazonassynode 2019. Den „Schrei“ des Volkes, wie er etwas pathetisch formulierte, den seines eigenen Volkes, nämlich der Gläubigen, den hört Franziskus aber nicht so gut. Er hört nicht das Unbehagen der Menschen gegen seine Migrationsagenda. Die gläubigen Katholiken reagieren mit dem Stimmzettel, ob in den USA, in Frankreich, Italien oder auch im deutschen Sprachraum.

Schützenhilfe für Franziskus

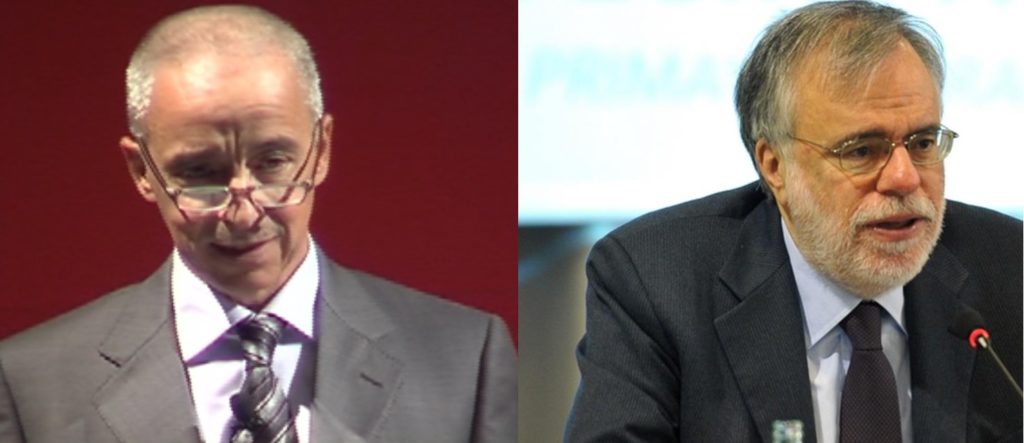

Als Beleg dafür, daß im engeren Kreis von Franziskus die Angelegenheit thematisiert worden sein muß, dient Magister der jüngste Artikel von Andrea Riccardi, dem Gründer der Gemeinschaft von Sant’Egidio, Professor für Zeitgeschichte und ehemaliger Minister, im Corriere della Sera vom 11. Dezember. Riccardi ließ die Alarmsirenen heulen und man ahnt, in welche Richtung seine Kritik zielt: „Der Nationalkatholizismus, eine Gefahr für die Kirche“.

„Riccardi zitiert Franziskus nur flüchtig und hütet sich, an dessen lautstarke Breitseite im Interview vom vergangenen 6. August zu erinnern.“

Magister bezieht sich dabei auf das „apokalyptische Interview“, das Franziskus im vergangenen Sommer der Tageszeitung La Stampa gab. Zur Einordnung: In der EU waren nach den Wahlen vom Mai die Weichen für die kommende Amtszeit der Europäischen Kommission zu stellen, in Großbritannien war der Brexiter Boris Johnson seit wenigen Tagen Premierminister und in Italien wurde daran gearbeitet, die Lega und Salvini aus der Regierung zu katapultieren, so wie man zuvor bereits die FPÖ aus der österreichischen Regierung geworfen hatte, wo deshalb Parlamentswahlen bevorstanden. In dieser Situation sagte das Kirchenoberhaupt:

„Der Souveränismus ist eine Haltung der Isolation. Ich mache mir Sorgen, weil wir Reden hören, die denen Hitlers von 1934 ähneln.“

Die Vertreter der Souveränitätsbewegung, ob die Lega in Italien, der Rassemblement National in Frankreich oder die AfD in der Bundesrepublik Deutschland, wurden zwar namentlich nicht erwähnt, doch jeder verstand, wer als brandgefährliche Bösewichte gemeint war, denn, so Franziskus, ihre Politik ende „immer“ im Krieg. Diese päpstliche Vorgabe wiederholen seit Monaten die Italienische Bischofskonferenz und ebenso die Deutsche Bischofskonferenz, und sie versuchen damit Einfluß auf das Wahlverhalten der Gläubigen zu nehmen.

Auch Riccardi eilte mit seinem Artikel dem Papst zu Hilfe, um dessen Haltung zu verteidigen. Er beklagte darin nicht eine mangelnde Reflexion der behaupteten These, auch nicht, inwiefern die Souveränitätsbewegung eine Reaktion auf eine Haltung wie jene von Papst Franziskus sein könnte.

Riccardi beklagte vielmehr, daß in der Kirche die Haltung des Papstes noch immer zu wenig geteilt werde. Er kritisierte, daß „ein Teil der Katholiken“, die „soziale Botschaft“ von Franziskus noch nicht verstanden und angenommen hätte.

„Riccardi ist allerdings selbst der erste, der darauf verzichtet, die Frage zu analysieren“, so Magister.

Er beschränke sich darauf, so der Vatikanist, die Souveränitätsbewegung sogar dafür zu kritisieren, daß ihr „christliche Werte und Symbole“ wichtig sind. Riccardi kanzelt diese Haltung als „Nationalkatholizismus“ ab, und läßt keinen Zweifel, daß er diese Bezeichnung negativ meint, denn sie widerspreche dem „vom Konzil ererbten katholischen Universalismus“.

Gegenposition: Verteidigung des Nationalgedankens

Doch nicht nur Riccardi, dessen Gemeinschaft sich noch mit keinem Papst stärker identifizierte als mit Franziskus, befaßte sich mit dem Nationalgedanken und der westlichen Gesellschaft. Roberto Pertici, ein Fachkollege Riccardis, lehrt Zeitgeschichte an der Universität Bergamo. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist das Verhältnis zwischen Kirche und Staat. In früheren Jahren gehörte Pertici auch noch zu den Autoren des Osservatore Romano.

In einem Interview mit der Tageszeitung L’Eco di Bergamo widersprach er den Kritikern des Nationalgedankens und der staatlichen Souveränität wie Riccardi. Wenn die Gesellschaft immer mehr in Egoismen zerfalle, sei das nicht das Ergebnis eines neuen, nationalen Denkens, sondern im Gegenteil eine direkte Konsequenz, daß das rechte Verständnis für den Nationalgedanken verloren gegangen ist.

Pertici geht in seinen Überlegungen vom Klassiker „L’idea di nazione“ (Der Nationalgedanke) des italienischen Historikers Federico Chabod (1901–1960) aus. Für Chabods Haltung von Bedeutung war seine Herkunft aus dem Aostatal, einem italienischen Grenzland zu Frankreich, wo die Muttersprache der einheimischen Bevölkerung, wie Chabods Familienname erkennen läßt, Francoprovenzalisch ist, und die neben Italienisch auch Französisch sprechen. Unter Verweis auf Chabod kritisiert Pertici die postmoderne Geschichtsschreibung, die sich darin gefalle, die Nation und den Nationalgedanken als „Konstrukt“, „Erfindung“ oder sogar „Betrug“ darzustellen.

Dem hält Pertici entgegen, daß eine Nation ihre Wurzeln und ihre Fundamente „in einer Zivilisation und einer Kultur“ habe. Das bedeute eben nicht, daß alle anderen „unzivilisiert“ und „kulturlos“ seien. Es gebe viele Kulturen, die sich untereinander austauschen können und sollen, doch jede habe spezifische Merkmale, die sie einzigartig mache. Pertici wörtlich:

„Heute sind wir den Worten nach alle Universalisten, doch die Nation gründet sich auf einer Kultur des Unterschieds, was nicht Abschottung meint.“

Das schwäche derzeit den Nationalgedanken. Es sei zwar eine Tatsache, daß aus den Nationalstaaten auch die „Nationalismen“ hervorgingen, aber das sei nur ein Element, dem nicht mehr Bedeutung zugemessen werde solle, als ihm zustehe. Es gebe andere, gewichtige Elemente, die sich mit der Entfaltung der Nationalstaaten durchsetzten, dazu gehören die Demokratie, die Errungenschaften im Arbeitsrecht, die Sozialgesetzgebung insgesamt, die staatliche Wohlfahrt. Die übernationalen Gebilde, die man an die Stelle der Nationalstaaten setzen möchte, hätten erst den Beweis anzutreten, ob sie dieselben Qualitäten und Fähigkeiten besitzen. Der Nationalstaat verfüge über klare Fundamente. Er schaffe Gemeinschaft und gebe Halt. Das alles könne von übernationalen Gebilden nicht gesagt werden.

Die Menschen verspüren eine Verunsicherung auf vielen Ebenen, doch der Papst kommt ihnen nicht zu Hilfe, sondern liest ihnen die Leviten. Man könnte auch sagen, er beschimpft sie zuweilen, weil sie sich dem angeblichen „Fortschritt“ verweigern würden.

Mit Blick auf die Nation würden heute auf ungebührliche Weise die negativen Seiten betont. Laut Pertici seien hingegen die positiven Seiten zu betrachten und hervorzuheben.

„In der Nation integriert sich das Individuum in eine Wirklichkeit, die den rein persönlichen Horizont überwindet, ohne ihn aufzuheben. Das sogenannte ‚Allgemeinwohl‘ wird in ihr zu etwas Realem. Seit zwei Jahrhunderten steht das Allgemeinwohl im Mittelpunkt der kirchlichen Soziallehre. Es läuft aber Gefahr zum bloßen Abstraktum zu werden, wenn es nicht mehr in einem Volk Gestalt annimmt, in etwas Nahem, das man kennt und einem vertraut ist. Nur abstrakte Personen sind aus Prinzip jenen zugetan, die fern sind. Der Mensch ist normalerweise aber zuerst jenen zugetan, die ihm nahe und gleich sind, die Gemeinsames haben und zu denen ein unmittelbarer, gemeinschaftlicher Bezug besteht.“

Das heutige Auftreten zahlreicher Gruppeninteressen und Egoismen in Europa sei die direkte Konsequenz zur jahrelangen Leugnung der Nation, eine direkte Folge, daß „etwas geleugnet wurde, in das wir alle eingebunden waren“, so Pertici.

Paradigmenwechsel und internationale Eliten

Vor allem sei es seit den 60er Jahren „insgesamt“ zu einem „Paradigmenwechsel“ gekommen. Während bis dahin die Kollektivrechte eine Rolle spielten, und das Individuum sich als Teil eines Größeren fühlte und verstand, traten seither die Individualrechte in den Vordergrund, und der Mensch denkt nur mehr daran, sich durch Selbstverwirklichung selbst zu entfalten.

Mit diesem Paradigmenwechsel, so Pertici, gingen „enorme, anthropologische Veränderungen“ einher, „deren Tragweite wir uns noch gar nicht ganz bewußt sind“.

Das vorige Jahrhundert habe gezeigt, daß die Übersteigerung der Kollektivrechte schweren Schaden anrichten könne. Dasselbe gelte nun im 21. Jahrhundert aber auch umgekehrt für die Übersteigerung der Individualrechte.

Der Historiker verweist dabei auf einen Zusammenhang zwischen der 68er-Bewegung und dem seit den 90er Jahren auftretenden Neoliberalismus.

„Es scheint, als handle es sich dabei um zwei völlig verschiedene Dinge: 68 ist ein Phänomen der extremen Linken, der Neoliberalismus von rechts. Wenn wir uns aber als Historiker die Substanz der Dinge anschauen, stellen wir fest, daß hinter dem einen wie dem anderen Phänomen derselbe hyper-individualistische Ansatz steht, der da lautet: ‚Verbieten verboten‘, im Bereich der Wirtschaft und des Sozialen ebenso wie im Bereich der Ethik.“

Pertici endet sein Interview mit einer bemerkenswerten Beobachtung, „die auch an das denken läßt, was derzeit an der Spitze der Kirche geschieht“, so Magister:

„Heute ist die Verbindung von Humanitätsdenken und ethischem Individualismus die Mischung der internationalen Eliten.“

Text: Giuseppe Nardi

Bild: MiL