Die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldet, daß der Leiter der Abteilung für Außenbeziehungen des Moskauer Patriarchats, Metropolit Antonij Sewrjuk von Wolokolamsk, am kommenden Samstag im Vatikan mit Papst Leo XIV. zusammentreffen wird. Die Agentur beruft sich auf eine „informierte Quelle beim Heiligen Stuhl“.

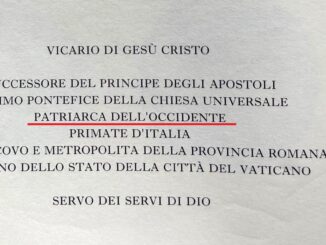

Am heutigen Dienstag kehrt der Papst von seinem Sommeraufenthalt in Castel Gandolfo in den Vatikan zurück. Für Samstag ist eine Audienz mit dem bislang ranghöchsten Gesandten der russisch-orthodoxen Kirche vorgesehen – dem ersten offiziellen Besuch dieser Art seit der Wahl Leos XIV.

Das Verhältnis zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und dem Heiligen Stuhl ist historisch belastet. Bis ins 16. Jahrhundert, zur Zeit der Rurikiden, unterstand die russische Kirche dem Patriarchen von Konstantinopel, von wo aus die Christianisierung erfolgt war. Erst die Zaren aus dem Hause Romanow erhoben den Metropoliten von Moskau – ursprünglich von Kiew – eigenmächtig zum Patriarchen. Der Patriarch von Konstantinopel hatte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf dem Konzil von Florenz die Union mit Rom unterzeichnet, ebenso der ihm unterstehende Metropolit von Kiew (Moskau). Damit war eine Wiedervereinigung der Ostkirche mit Rom in Lehre und Ordnung vollzogen. Kurzzeitig. Aber immerhin wurde der Beweis erbracht, daß eine Einigung keineswegs unmöglich ist.

Doch schon bald nach der Unionsvereinbarung wurde Konstantinopel 1453 von den islamischen Osmanen erobert. Der Patriarch wurde hingerichtet, ein neuer, den Osmanen genehmer Patriarch eingesetzt. Zwar hatte auch dieser die Union von Florenz unterschrieben, stellte sich nun jedoch gegen sie – unterstützt von den neuen muslimischen Herrschern, denen an einer gespaltenen Christenheit gelegen war. In der Folge distanzierte sich auch die russische Kirche, die zur Nationalkirche wurde und fortan unter der Kontrolle der Zaren stand. Eine kirchliche Einigung mit Rom wurde nun aus machtpolitischen Gründen kategorisch abgelehnt.

Die große Einheit scheiterte. Es blieben nur kleinere, lokal begrenzte Unionen in den von Litauen und Polen kontrollierten westlichen Gebieten der Rus. Aus diesen gingen die heutigen ukrainischen und ruthenischen griechisch-katholischen Kirchen hervor, die in voller Einheit mit Rom stehen, dabei aber den byzantinischen Ritus und ostkirchliche Traditionen bewahren. Beide konnten sich nur in den Gebieten durchsetzen, die vom 18.–20. Jahrhundert zu Österreich gehörten. Gerade sie sind heute der Hauptstolperstein im Verhältnis zwischen Moskau und Rom: Die orthodoxe Kirche denkt strikt nationalkirchlich und duldet keine konkurrierende Jurisdiktion auf ihrem Gebiet.

Die Päpste des 20. Jahrhunderts bemühten sich intensiv um die russischen Gebiete – in unterschiedlichster Weise. Nach der Oktoberrevolution gründete Rom das „Russicum“, ein Priesterseminar zur Ausbildung von Missionaren für Rußland. Viele dieser Priester wurden zu Märtyrern – ebenso wie die russisch-orthodoxe Kirche unter der kommunistischen Gewaltherrschaft zur Märtyrerkirche wurde. Unter Stalin wurden bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 90 Prozent der russisch-orthodoxen Kirche ausgelöscht – sowohl an Gebäuden als auch an Geistlichen. Erst als während des Weltkriegs die volle Mobilisierung des russischen Volkes benötigt wurde, gewährten die kommunistischen Machthaber dem Überrest der Kirche neuen Spielraum.

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verzichtet Rom auf eigenständige Missionierungsbestrebungen – Franziskus löste das Russicum sogar auf – und setzt auf Dialog und Annäherung. Mit dem Patriarchat von Konstantinopel war dies möglich – Moskau hingegen verweigert sich bis heute. Zunächst lag dies an der Kontrolle durch die sowjetischen Machthaber, die zwar gewisse Freiheiten gewährten, zugleich aber loyales Kirchenpersonal installierten und streng überwachten. Diese enge Verflechtung von Staat und Kirche ist ein Merkmal der ostkirchlichen Tradition – ein deutlicher Unterschied zur römischen Auffassung.

Die maximale Distanz, die Moskau stets gegenüber Rom forderte, hat bis heute zur Folge, daß die katholische Kirche zwar die Sakramente der Ostkirche anerkennt, umgekehrt jedoch nicht. Erst unter Papst Franziskus kam es – nach 425 Jahren, also seit Bestehen des Moskauer Patriarchats – zu einem ersten Treffen zwischen einem Papst und einem Moskauer Patriarchen. Doch selbst diese Begegnung – Ausdruck der tiefen russisch-orthodoxen Abgrenzung – konnte weder in Rom noch in Moskau stattfinden. Der Patriarch weigerte sich, den Vatikan zu betreten, und lehnte es zugleich ab, den Papst auf russischem Boden zu empfangen. So mußte das Treffen auf Kuba stattfinden – einem langjährigen Verbündeten Rußlands in der Karibik.

In Moskau wurde das Treffen damals als möglicher Verzicht Roms auf die unierten Ostkirchen gedeutet. Rom wies dies zwar zurück, was unter den mit Rom unierten Ukrainern aber dennoch Empörung auslöste – eine Verstimmung, die sich unter Franziskus bis zu seinem Tod nicht mehr auflösen sollte. Franziskus quittierte seinen Unmut darüber, indem er den Großerzbischof von Kiew-Halitsch, das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-orthodoxen Kirche, nicht in den Kardinalsrang erhob, stattdessen den Kardinalspurpur aber einem bis dahin völlig unbekannten jungen Diaspora-Bischof dieser unierten Kirche verlieh.

Inzwischen betreibt die ukrainische Staatsführung eine radikale Abkoppelung der russich-orthodoxen Kirche in der Ukraine, also Kleinrußland, von Moskau. Die Motive ähneln jenen der Romanows zur Zeit der Errichtung des Moskauer Patriarchats: Die jeweilige Staatsmacht strebt eine möglichst enge Bindung der Landeskirche an die eigene Herrschaft an – damals wie heute. Die ukrainische Staatsführung folgt dabei genau dem nationalkirchlichen orthodoxen Denken, daß es nur eine Jurisdiktion in einem Staat geben könne – im konkreten Fall eben nicht mehr jene Rußlands, sondern nur mehr jene der Ukraine. Das wiederum ist für Moskau eine skandalöse, geschichtsfremde Provokation, da die Ukraine, eben Kleinrußland, als fester Bestandteil der Rus gesehen wird. Auf die tiefgehende Spaltung in der Ukraine in dieser Frage wurde an anderer Stelle verwiesen (siehe dazu Gedanken zur Ukraine an einem dramatischen Tag und Katholiken und Orthodoxe in der Ukraine).

Papst Franziskus setzte weiter auf ein Tauwetter im Verhältnis zu Moskau, indem er sich vom antirussischen Ton vieler westlicher Staatskanzleien abhob und dem Westen im Mai 2022 eine Mitschuld am Ausbruch des Ukraine-Krieges zuschrieb, weil „das Bellen der NATO an Rußlands Tür“ den Krieg, wenn nicht sogar „provoziert, so doch erleichtert“ habe.

Auch Leo XIV. äußerte sich bislang zurückhaltend zur Ukraine-Krise und den Beziehungen zu Moskau. Das bevorstehende Treffen könnte nun Bewegung in die Sache bringen – und erstmals die Haltung des neuen Papstes erkennbar machen. Immerhin handelt es sich um den ersten US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri – aus jenem Land also, das die westliche Führungsmacht und einer der Hauptakteure im Ukraine-Krieg ist.

Diese Haltung wird entscheidend sein für die Frage nach der Kircheneinheit in den kommenden Jahren. Das Schisma zwischen Ost- und Westkirche datiert auf das Jahr 1054. In Rom besteht seit langem der Wunsch, daß dieses „zum Himmel schreiende Schisma“ kein tausendjähriges Jubiläum erleben möge. In Moskau hingegen bleibt der Wille zur Einheit begrenzt – das nationalkirchliche Denken überwiegt.

Der Vorgänger Metropolit Antonijs war Metropolit Hilarion von Wolokolamsk, der sich stark um die Annäherung bemühte. Mit Beginn des Ukraine-Krieges wurde Hilarion – offenbar gerade wegen dieser Bemühungen – als „Außenminister“ des Moskauer Patriarchats abgesetzt und durch Antonij ersetzt.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: VaticanNews (Screenshot)

Durch die „Weihen“ an das Unbefleckte Herz Mariens hat sich Rußland vom Kommunismus bekehrt, St. Georg im Staatswappen, Putin küßt Ikonen, die Streitkräfte bekamen eine eigene große Kirche, Schoigu bekreuzigt sich bei der Passage eines Torturms im Kreml.

Die volle Vereinigung kommt irgendwann.

https://www.ostinstitut.de/documents/Besitzt_der_gegenwrtige_Konflikt_mit_Russland_eine_kulturelle_Dimension.pdf

——————————–

Schließlich wird auch die für die Moderne maßgebliche Trennung von Staat und Kirche in der

Postmoderne zunehmend in Frage gestellt. Ob es um die öffentliche Diskussion im Zuge der

Mohammed-Karikaturen geht, um die Rechtmäßigkeit der im Judentum praktizierten Beschneidung

oder um die Punk Band Pussy Riot. In all diesen öffentlichen Debatten wird ein neuer Wertmaßstab

etabliert. Nämlich eine Wertsetzung, die das Recht der Religionen auf einen eigenen vom Staat

unabhängigen Bereich bestreitet. Damit kommt in der Postmoderne den Religionen der Schutz

abhanden, den sie in der Moderne gerade durch die Trennung von Staat und Kirche noch genossen

haben. In der Postmoderne wird von den Religionen verlangt, die Herrschaft des Profanen nicht nur

im Staat und in der Gesellschaft anzuerkennen, sondern zusätzlich auch noch in ihrem ureigensten

Bereich, nämlich in der Kirche selbst, möglichst sogar während des Gottesdienstes.

—————————————–

Leo XIV. hat zwar ruhig, aber durchaus Substantielles über einen Frieden in der Ukraine gesagt, und zwar dass dieser ein gerechter Friede sein müsse. So etwas ist seinem Vorgänger nie über die Lippen gekommen und es hat weitreichende Folgen im Umgang mit diesem Krieg.

Die Begriffe Kleinrussland und Ukraine so betont synonym zu verwenden ist nicht richtig, denn „Kleinrussland“ war nie deckungsgleich mit der heutigen Ukraine.

Zur Frage der Jurisdiktion in einem Gebiet ist zu sagen, dass die russische Orthodoxie selbst nicht zimperlich ist. Denn sie hat ab 2021 begonnen, ausgehend vom Patriarchat in Alexandrien ein Parallelhierarchie für Alexndrien und ganz Afrika zu ernennen, weil das offenbar politisch für Moskau opportun ist. Den für ganz Afrika für die Orthodoxie zuständigen griechisch orthodoxen Patriarchen hat man kurzerhand exkommuniziert, weil sie ihn offensichtlich nicht in ihrem Sinn kontrollieren kann.

Die Frage ist was denkt der normale Russe über die Mutter Gottes. Und wer hat die allergrößte Angst das Russland wieder katholisch wird? Wer diese Frage wahrheitsgemäß beantworten kann der wird in dieser Welt nicht mehr ruhig schlafen können.

Per Mariam ad Christum.

Ich denke, die allergrößte Angst vor einem katholischen Russland haben die USA, die Briten samt Anhängsel und Europa.