Von Peter Kwasniewski*

Vorbemerkung des Übersetzers: Dieser Text erschien zuerst am 13. Oktober 2021 auf OnePeterFive. Er wird hier mit Erlaubnis des Autors in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Prof. Peter Kwasniewski ist einer der bedeutendsten traditionsorientierten katholischen Theologen im englischen Sprachraum. Er ist nach Ansicht des Übersetzers besonders für seine Stellungnahmen zu liturgischen Fragen, u. a. im Rahmen des New Liturgical Movement, von eminenter Bedeutung. Anmerkungen in eckigen Klammern von Übers.

Eine der bemerkenswertesten Episoden im Leben von Karol Wojtyła – und zwar eine, von der wir Heutigen viel lernen können – ereignete sich in seiner Zeit als Kardinalerzbischof von Krakau. Für mich ist es erstaunlich, daß – bei all der Aufmerksamkeit, die man Johannes Paul II. widmet – dieses Ereignis keine Aufmerksamkeit erregte, viel weniger noch Kommentierung. Dasselbe gilt für ein bedeutendes Ereignis im Leben des großen Kardinals Josyf Slipyj.

Geheime Priesterweihen

Für Leser, die mit der Thematik nicht vertraut sind: „Ostpolitik“ bezieht sich auf die Strategie des Vatikans im Kalten Krieg, bestimmte Forderungen der Kommunisten in Osteuropa zu erfüllen, um damit Toleranz für eine minimale kirchliche Existenz zu erhalten. [US-Autor George] Weigel ist ein offen harscher Kritiker der „Ostpolitik“, auf die er erst vor zwei Wochen in einem Artikel über ihren Architekten, Kardinal Agostino Casaroli, wieder zu sprechen kam.1 Weigels maßgebliche Biographie Zeuge der Hoffnung präsentiert die wichtigsten Tatsachen korrekt, allerdings mit etwas Zuckerguß:

„Kardinal Wojtyła zweifelte niemals an den guten Absichten von Paul VI. in dessen Ostpolitik, und er wußte natürlich um die persönliche Seelenqual des Papstes. Dieser war zerrissen zwischen dem Instinkt seines Herzens, die verfolgte Kirche zu verteidigen, und dem Urteil seines Verstandes, die Politik des salvare il salvabile („zu retten, was zu retten ist“) zu verfolgen – die, wie er es einmal gegenüber Erzbischof Casaroli formulierte, keine „ruhmreiche Politik“ war. Der Erzbischof von Krakau glaubte auch, Solidarität mit einem verfolgten und schwer geschundenen Nachbarn, der Kirche in der Tschechoslowakei, üben zu sollen. Dort hatte sich die Lage während der Jahre der neuen vatikanischen Ostpolitik massiv verschlechtert.

Daher weihten Kardinal Wojtyła und Juliusz Groblicki, einer seiner Weihbischöfe, im Geheimen Priester für den Dienst in der ČSSR, obwohl (oder vielleicht weil) der Heilige Stuhl den Untergrundbischöfen dieses Landes die Durchführung solcher Weihen verboten hatte.

Die geheimen Weihen in Krakau wurden immer mit der ausdrücklichen Erlaubnis des Oberen des betreffenden Kandidaten durchgeführt – also des Bischofs oder, im Fall von Ordensleuten, des Provinzials. Sicherheitsmechanismen mußten ausgearbeitet werden. Im Fall der Patres Salesianer wurde das System der zerrissenen Karte eingesetzt. Die Urkunde, mit der die Weihe autorisiert wurde, zerriß man. Der Kandidat, der über die Grenze geschmuggelt werden mußte, brachte die eine Hälfte mit nach Krakau, während die andere Hälfte mit einem Geheimkurier an den Salesianersuperior in Krakau geschickt wurde. Die beiden Hälften wurden dann zusammengefügt und die Weihe konnte in der erzbischöflichen Kapelle in der Franciszkańska (Franziskanerstraße) Nr. 3 stattfinden.

Kardinal Wojtyła setzte den Heiligen Stuhl über diese Weihen nicht ins Bild. Er betrachtete sie nicht als Akte des Trotzes gegen die Politik des Vatikans, sondern als Pflicht zugunsten leidender Glaubensgenossen. Und höchstwahrscheinlich wollte er auch kein Problem aufwerfen, das nicht ohne Schmerzen auf allen Seiten hätte gelöst werden können. Er glaubte möglicherweise auch, daß der Heilige Stuhl und der Papst über diese Vorgänge in Krakau Bescheid wußten, auf sein Urteil und seine Diskretion vertrauten und diese Art Sicherheitsventil in einer zunehmend verzweifelten Situation stillschweigend begrüßten.“ 2

Man beachte, wie Weigel hier die Bedeutung der Tatsachen, die er präsentiert, herunterspielt. Inmitten einer Kirche zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts, die von einem unhinterfragten Ultramontanismus im Griff gehalten wurde, trotzte Kardinal Wojtyła dem päpstlichen Interdikt für solche Priesterweihen und ging trotz diesem unter Beteiligung eines Weihbischofs und mit dem Wissen der betreffenden Ordensoberen einfach voran. Die Formulierung „obwohl (oder vielleicht weil)“ ist ein bemerkenswertes Beispiel für Blabla; wie soll es Sinn machen, zu sagen, daß jemand verbotene Weihen durchführte, weil sie verboten waren? Wiederum: Wenn ein Kardinal, der wußte, daß er gegen den Willen und das Gesetz des Papstes handelte, den Papst nicht informierte, kann man dann ehrlicherweise sagen, „er betrachtete sie nicht als Akte des Trotzes gegen die Politik des Vatikans“, wenn sie doch genau das waren?3

Offensichtlich brachte er diese Angelegenheit nicht vor „die Autoritäten“, weil er glaubte, daß diese in diesem Fall im Unrecht waren. Darüber hinaus ist es völlig willkürlich zu behaupten, was wohl als Rettungsversuch gemeint ist, daß Wojtyła „möglicherweise auch glaubte, daß der Heilige Stuhl und der Papst über diese Vorgänge in Krakau Bescheid wußten“. Wo ist hier die Evidenz? Es war gerade, weil der Papst und sein Staatssekretär damals dem Urteil und der Diskretion solcher Helden und Bekenner des Glaubens wie Kardinal Stefan Wyszyński oder (wie wir weiter unten noch sehen werden) Kardinal Josyf Slipyj nicht vertrauten, daß der Vatikan die Weihen, öffentliche wie geheime, verboten hatte. Weigel sollte sich einfach an die Wahrheit halten: Wie er richtig sagte, der Kardinal wußte um seine Verpflichtung vor dem Angesicht Gottes und um seine Pflicht gegenüber den leidenden Glaubensgenossen. Das ist alles, was zu sagen ist.4

Eine Information durch einen anderen Biographen Karol Wojtyłas:

„Wojtyla war mit dem Prager Frühling enger verbunden, als er durchblicken lassen konnte. Er hatte die geheimen Weihen tschechischer Untergrundpriester über die Jahre schrittweise ausgeweitet. Spätestens im Jahr 1965 formte er auch Untergrundpriesterkandidaten aus der kommunistischen Ukraine, Litauen und Weißrußland (wo die Seminare geschlossen worden waren) und weihte sie. Manche Kandidaten übertraten die polnische Grenze im Geheimen, andere organisierten sich weltliche Arbeitsstellen, die ihnen legale Reisen ermöglichten. Einer war beispielsweise Psychologe und erschien regelmäßig an einer polnischen Gesundheitseinrichtung. Wyszyński, Erzbischof von Warschau, wußte grundsätzlich über diese Aktivitäten Bescheid, kannte aber nicht die Details. Hätten die staatlichen Autoritäten darum gewußt, hätten sie Wojtyła wohl hinter Schloß und Riegel gebracht.“ 5

Ob wir nun unter denen sind, die „Johannes Paul, den Großen“, preisen oder nicht, so ist doch eine Sache klar: Was er in Krakau machte, war völlig gerechtfertigt und erhöhte den Glanz seines Charakters.

Geheime Bischofsweihen

Als nächstes betrachten wir den parallelen Fall von Kardinal Josyf Slipyj (1892–1984), dessen Heiligsprechungsprozeß in Rom bereits läuft. Er überbot Wojtyła, indem er sogar verbotene geheime Bischofsweihen durchführte. Er war zutiefst überzeugt, daß das Wohl der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche (UGKK) in der Sowjetunion das verlangte. Der Priester Hw. Raymond J. De Souza faßt zusammen:

„Im Jahr 1976 fürchtete das Oberhaupt der UGKK, Kardinal Josef Slipyj, der nach 18 Jahren im sowjetischen Gulag im Exil in Rom lebte, um die Zukunft der UGKK: Würde sie Bischöfe haben, die sie führen werden, da Slipyj nunmehr über achtzig Jahre alt war? Daher weihte er ohne Erlaubnis des Heiligen Vaters, des Seligen Paul VI., im Geheimen drei Bischöfe. Damals verfolgte der Heilige Stuhl eine gegenüber dem kommunistischen Block nachgiebige Politik. Paul VI. gab damals aus Angst, die Sowjets zu verärgern, keine Erlaubnisse für Bischofsweihen. Die Weihe von Bischöfen ohne päpstlichen Auftrag ist ein sehr schwerwiegendes kanonisches Vergehen, das mit Exkommunikation bestraft wird. Der selige Paul VI. wußte wahrscheinlich inoffiziell, was Slipyj getan hatte, und verhängte keine Strafen.“ 6

Vor kurzem diskutierte ich diese Angelegenheit mit einer gut informierten Quelle, die die Memoiren von Kardinal Slipyj, die es noch nicht auf englisch gibt [und offenbar auch nicht auf deutsch], gelesen hatte. Er erzählte mir, daß der Kardinal unter dem Vorwand „ein Treffen zu haben“ nach Rom gelockt worden sei. Dann habe man ihm gesagt, er dürfe Rom nicht verlassen, um in die Sowjetunion zurückzukehren, um unter seinen Leuten zu leben und mit ihnen zu leiden, obwohl er grundsätzlich bereit war, wieder in den Gulag zu gehen. Es war eine Quelle großen Leidens für ihn, daß er in Rom komfortabel lebte, während seine Herde unter der Unterdrückung durch den Kommunismus und die Orthodoxen stöhnte. Jaroslav Pelikan schreibt in Confessor Between East and West [Bekenner zwischen Ost und West] dazu:

„Hier im Exil, hier in Rom, für das er und seine Kirche so viel geopfert hatten, fühlte sich der ukrainische Metropolit zunehmend von dem behindert, was er in einer Zwischenüberschrift eines dem Papst überreichten Dokumentes die „negative Haltung“ bezeichnete, die er immer wieder seitens „der heiligen Kongregationen der Römischen Kurie“ erfuhr. Manchmal nahm er in seiner Verbitterung über diese Haltung Zuflucht zu Übertreibungen und erklärte, er habe niemals solch eine schlechte Behandlung seitens der Atheisten in der Sowjetunion erfahren, wie er sie jetzt von Mitkatholiken und Mitbrüdern im geistlichen Amt in Rom erfahre.“ 7

Gemäß meiner oben genannten Quelle wußte Paul VI. sicher über die geheimen Bischofsweihen Bescheid, aber nahm von Strafen gegen den Kardinal Abstand, weil dieser weithin als Bekenner des Glaubens verehrt wurde. Einer der geheim geweihten Bischöfe war Lubomyr Husar [der allerdings später Mitglied der Gruppe von St. Gallen wurde, Anm.]. Johannes Paul II. anerkannte später offiziell dessen Weihe, ernannte ihn zum Großerzbischof der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche und kreierte ihn zum Kardinal im Jahr 2001.8

Besondere Erwähnung verdient auch, daß die Weihehandlungen von Kardinal Slipyj stattfanden, als der Codex des Kanonischen Rechts von 1917 (von St. Pius X. begonnen, von Benedikt XV. promulgiert) noch in Kraft war. Canon 2370 des CIC von 1917 lautet: „Episcopus aliquem consecrans in Episcopum, Episcopi vel, loco Episcoporum, presbyteri assistentes, et qui consecrationem recipit sine apostolico mandato contra praescriptum can. 953, ipso iure suspensi sunt, donec Sedes Apostolica eos dispensaverit” (Ein Bischof, der jemanden zum Bischof weiht; Bischöfe, die dabei anwesend sind, oder assistierende Priester, die den Platz von Bischöfen einnehmen; und eine Person, die gegen die Vorschrift von can. 953 eine Weihe ohne apostolischen Auftrag empfängt, sind kraft des Gesetzes selbst suspendiert, bis sie vom Apostolischen Stuhl dispensiert werden.) Die Sprache des Codex macht klar, daß solche Kleriker nicht kraft einer Verkündigung der Strafe sondern einfach durch ihre eigene Tat selbst suspendiert sind, nämlich, durch eine Weihehandlung ohne apostolischen Auftrag – welchen Paul VI. Kardinal Slipyj niemals erteilte.

Ein Rechtspositivist würde sagen, daß die Suspension, die er sich eingehandelt hat, später ausdrücklich aufgehoben werden müßte.

Allerdings ist die Tatsache, daß die Suspension niemals aufgehoben wurde, ein sprechendes Zeugnis für die Rolle der Epikie (epieikeia [korr.]) in der Interpretation und Anwendung des Gesetzes. Kurz gesagt: Eine Situation existierte, in der der Canon schlicht keine Wirkung entfaltete. Das sollte uns über die Grenzen des Rechtspositivismus nachdenken lassen.

Ecône durch eine neue Linse sehen

Wenn die Kirche angegriffen wird und ihr Überleben auf dem Spiel steht oder wenn ihr Gemeinwohl ernsthaft gefährdet ist, kann unverhohlener „Ungehorsam“ gegenüber päpstlichen Befehlen oder Gesetzen gerechtfertigt sein – und nicht nur gerechtfertigt, sondern richtig, verdienstvoll, der Stoff der Heiligkeit. Niemand bestritt jemals, daß die Fixierung von Regeln zur Bischofsweihe Recht des Papstes ist, und daß Wojtyła und Slipyj fraglos und wissend kirchliches Recht brachen, was ihnen einen Platz der Schande neben Erzbischof Lefebvre eingebracht haben sollte. Stattdessen feiern wir sie als Helden des Widerstandes gegen den Kommunismus.

Der Grund, warum wir das machen, ist, daß wir ein noch grundlegenderes Gesetzes als das der kanonischen Vorschriften anerkennen: Salus animarum suprema lex, das Heil der Seelen ist das oberste Gesetz. Es ist die Rettung der Seelen, wofür die gesamte Struktur des Kirchenrechtes überhaupt existiert. Es hat keinen anderen Zweck, als letztlich die Mitteilung des Lebens Christi an die Menschheit zu schützen und zu befördern. Unter normalen Umständen schaffen kirchliche Gesetze eine Struktur, innerhalb derer sich die Mission der Kirche in einer geordneten und friedvollen Weise entfalten kann. Aber es kann Situationen der Anarchie und des Zusammenbruchs, der Korruption oder des Glaubensabfalls geben, in denen die ordentlichen Strukturen zum Hindernis und nicht zum Unterstützer der Mission der Kirche werden. In diesen Fällen befiehlt die Stimme des Gewissens, das zu tun, was, in Klugheit und Liebe, zur Verwirklichung des souveränen Gesetzes getan werden muß. Da die Jahre vergehen und ich den Abstieg der Katholischen Kirche immer tiefer in das lehrmäßige, moralische und liturgische Chaos beobachte, kann ich die Meinung nicht länger akzeptieren, daß Erzbischof Marcel Lefebvre des „schuldhaften Ungehorsams“ schuldig gewesen wäre.9

Er war in einer schrecklichen Situation gefangen, einerseits ein feindseliger Vatikan, der sich um die Tradition nicht zu kümmern schien (und, meine Güte, wie hat uns 2021 wieder genau in diese Situation gebracht), und andererseits eine weltweite Diaspora traditioneller Katholiken, die auf ihn für eine halb-stabile Lösung blickten. Das Aufzwingen des Novus Ordo und der vom Konzil lancierten Aggiornamento-Theologie war eine Art von „Ostpolitik mit der Moderne“, gegen die Lefebvre zu Recht protestierte und gegen die einen entscheidenden Schritt zu gehen er willens war, wenn der Glaube in einem Ausmaß bedroht schien wie niemals zuvor.

Die Aktionen von Wojtyła und Slipyj lassen Ecône in neuem Licht erscheinen. Damit soll nicht gesagt werden, daß sich alle Schwierigkeiten in Luft auflösen, denn für jedermanns Beurteilung, ob Freund oder Feind, kann es nicht normal sein, daß eine Gesellschaft von Priestern in Diözesen rund um die Erde ohne offizielle Jurisdiktion wirkt, und man muß um eine glückliche Lösung für eine Notsituation beten, die von jenen herbeigeführt worden ist, die pflichtvergessen, dem Rauch Satans – und nun offenkundig Haufen von brennenden Schwuchteln – erlaubt haben, die Kirche Gottes zu erfüllen. Wenn ein Gebäude niederbrennt, versucht man mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln das Feuer zu löschen und die Opfer zu retten. Man wartet nicht, bis die Feuerwehr eintrifft – besonders, wenn man aus bitterer Erfahrung erstens weiß, daß der Feuerwehrchef nicht auf seinem Posten ist, schläft, berauscht ist oder davon überzeugt ist, daß Brände zuträglich sind, und daß zweitens die meisten Feuerwehrleute stümperhafte Idioten sind, deren Methoden nicht funktionieren, oder aber – noch schlimmer – von Saboteuren bezahlt sind, Benzin ins Feuer zu sprühen.

So viel ist klar: Für die Krise sind nicht diejenigen anzuklagen, die im Bewußtsein einer Verpflichtung vor Gott und einer Pflicht gegenüber leidenden Glaubensgenossen auf sie reagiert haben, so gut sie eben konnten. Sie setzten die intelligenten Waffen des Gehorsams gegenüber dem Obersten Gesetz ein, das alle anderen bestimmt: salus animarum suprema lex.

Lektionen, die wir daraus ziehen können

Sollte es der Vatikan im Gefolge von Traditionis Custodes tatsächlich wagen, Priesterweihen im traditionellen Ritus zu verbieten, wäre es für einen Bischof, der versteht, was auf dem Spiel steht10, vollkommen gerechtfertigt, Priester auf traditionelle Weise, aber geheim zu weihen, und ohne Ansuchen oder Erhalt einer Erlaubnis. Auch wenn der neue Weiheritus gültig ist, wie auch der neue Meßritus, ist er schwerwiegend mangelhaft und liturgisch unpassend und unauthentisch. Das autoritative Zeugnis, der Vorzug und die Überlegenheit der lex orandi des traditionellen Ritus müssen im Leben der Kirche bewahrt werden, bis das tridentinische Pontificale Romanum allgemein wiederhergestellt werden kann.

Gleichzeitig sehen wir, daß Wojtyła und Slipyj diskret agierten, was uns zeigt, daß solche Aktionen wie die ihrigen nicht öffentlich angekündigt und sozusagen zum Spektakel gemacht zu werden brauchen. Sie reagierten in einer drängenden und verzweifelten Lage auf eine möglichst diskrete und entschiedene Weise. Wenn ich das feststelle, bestreite ich nicht, daß es eine Situation geben kann, in der solche Aktionen nicht auch zu Recht in hellem Tageslicht durchgeführt werden können. Ich will nur sagen, daß, wenn materialer Ungehorsam verlangt ist, der klandestine Weg gegenüber dem öffentlichen normalerweise zu bevorzugen ist.

Das hat offenkundige Implikationen für unsere gegenwärtige Situation. Wenn sich ein Priester guten Gewissens entschließt, sich ungerechten Befehlen oder Wünschen der kirchlichen Autorität nicht zu unterwerfen, sollte er seinen Ungehorsam nicht unbedingt an die große Glocke hängen, sondern einfach ungehorsam sein und mit seiner seelsorglichen und priesterlichen Arbeit weitermachen. Das Schlüsselwort ist wiederum normal: Es kann Zeiten geben, in denen offener Widerstand der beste Weg ist wie in der Besetzung der Kirche Saint-Nicolas-du-Chardonnet in Paris unter der Führung von Msgr. Ducaud-Bourget und der Wiederbesetzung der verbarrikadierten Kirche Saint-Louis in Port-Marly.11

Freilich macht die Versuchung, alles sofort in die Sozialen Medien zu stellen – mit allem Für und Wider bezüglich allgemeiner Unterstützung, die das hervorbringt –, eine gute Entscheidung über die klügste Vorgangsweise (die sich eben als „Handeln unter dem Radar“ herausstellen kann) schwieriger als je zuvor.

Schlußfolgerung

Eine der vielen Weisen, auf die Erzbischof Lefebvre nun als gerechtfertigt dasteht, ist diese: Er sah, daß er weiterhin Priester (und auch Bischöfe) im traditionellen Ritus weihen mußte. Der usus antiquior ist aus einem Guß – eine einheitliche, kohärente und ererbte lex orandi, die die lex credendi des katholischen Glaubens verkörpert. Ja, es gibt Priester, die gültig im neuen Ritus geweiht wurden (wie Erztraditionalist Hw. Gregor Hesse) und die sich später der Petrusbruderschaft, der Piusbruderschaft oder anderen anschlossen. Aber es ist wichtiger, auf allen Weihestufen die alten Weiheriten intakt und lebendig zu bewahren, als es den meisten Leuten bewußt ist.

Wenn die Kongregation für den Gottesdienst oder die Kongregation für die Orden verfügen sollten, daß die alten Weiheriten nicht mehr gebraucht werden dürfen, dann wird auch das für uns ein Non-possumus-Moment werden: Das können wir einfach nicht hinnehmen. Aber mehr noch, es wird eine Zeit der größten Herausforderung in den nächsten Jahren werden: Werden sich Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe finden, die unter diesen Umständen dann Weihen im überlieferten Ritus zu erteilen bereit sind? Unser Herr, der uns in seiner Vorsehung das herrliche Erbe der Kirche Roms zuteilte, wird bestimmt für dessen Erhalt in der Stunde der Not sorgen.

*Dr. Peter Kwasniewski graduierte am Thomas Aquinas College und an der Catholic University of America. Er lehrte am International Theological Institute in Gaming (Österreich), am Österreich-Programm der Franciscan University of Steubenville und am Wyoming Catholic College, dessen Mitgründer er 2006 war. Heute ist er freier Publizist und Vortragender zu Themen des traditionellen katholischen Glaubens. Seine Beiträge erscheinen im Internet unter anderem auf OnePeterFive, New Liturgical Movement, LifeSiteNews, The Remnant, und Catholic Family News. Er verfaßte dreizehn Bücher, unter ihnen Reclaiming Our Roman Catholic Birthright: The Genius and Timeliness of the Traditional Latin Mass (Angelico, 2020), The Ecstasy of Love in the Thought of Thomas Aquinas (Emmaus, 2021) und Are Canonizations Infallible? Revisiting a Disputed Question (Arouca, 2021). Seine Bücher wurden in mindestens achtzehn Sprachen übersetzt. In deutscher Sprache liegt vor: Neuanfang inmitten der Krise. Die heilige Liturgie, die traditionelle lateinische Messe und die Erneuerung in der Kirche (Una Voce, 2017). Seine Netzseite ist www.peterkwasniewski.com.

Übersetzung: Wolfram Schrems

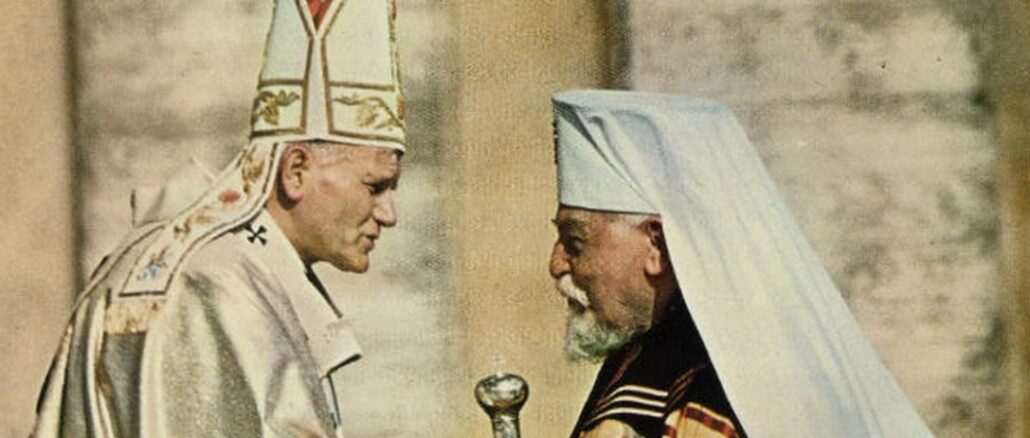

Bild: Johannes Paul II. mit Kardinal Slipyi, mit freundlicher Genehmigung von katakombe.org, gemeinfrei.

1 Weigel hat offenbar Windswept House [deutsch: Der letzte Papst] nicht gelesen. Sonst wäre er bezüglich der Person von Kardinal Agostino Casaroli (Kardinal Cosimo Maestroianni [korr.] in Martins nur dürftig verhüllter Fiktion) weniger naiv – und auch von Paul VI.

2 George Weigel: Witness to Hope: The Biography of John Paul II, revidierte Ausgabe (New York: Harper Perennial, 2020), S. 233.

3 Manche sagen, daß sich das Verbot geheimer Weihen lediglich auf die Tschechoslowakei bezog, sodaß Wojtyła dadurch, daß er die Seminaristen zu sich nach Krakau bestellte, das Problem schlau umging und daher nicht wirklich Ungehorsam gegenüber einer kirchenrechtlichen Bestimmung übte. Allerdings ist eines klar: Der Grund für das Verbot war, die kommunistischen Autoritäten zu besänftigen, die bestimmt nicht erfreut gewesen wären, hätten sie erfahren, daß Seminaristen über die Grenze verschwanden, um anderswo geweiht zu werden (nach Jonathan Kwitny spendete Wojtyła geheime Priesterweihen auch für die Kirche in der Ukraine, Litauen und Weißrußland). Daher hätte die vatikanische Ostpolitik Wojtyła die Weihen sicherlich verboten, wenn man diese Angelegenheit herausgefunden hätte. Man kann also sagen, daß das, was er tat, gegen die bekannte oder erschließbare Absicht des Gesetzgebers verstieß, aber nicht gegen die Sinngebung jeden kirchlichen Gesetzes, nämlich die Rettung der Seelen. Und das ist mein Hauptpunkt in allen Beispielen dieses Artikels. Wie der Mensch nicht für den Sabbat gemacht ist, sondern der Sabbat für den Menschen, so ist auch die Kirche nicht für das Kirchenrecht gemacht, sondern das Kirchenrecht für die Kirche.

4 Die Tatsache, daß Weigel über diese Weihen erst durch ein persönliches Eingeständnis von Johannes Paul II. im Jahr 1996 überhaupt erfuhr, wie es in einer Fußnote in seinem Buch heißt, zeigt, daß Wojtyłas Gewissen wegen seiner Taten nicht beunruhigt war: Er hatte keine Absicht, das zu verheimlichen, zumindest nicht, nachdem sich der Staub gelegt hatte. Erwähnung verdient auch, wenn Wojtyła eine Andeutung oder einen Hinweis von Rom erhalten hätte, daß er fortfahren solle (wie Weigel grundlos annimmt), hätte er das dann in seinem Bericht an Weigel sicher angeführt. Das hat er aber nicht, und es ist in Wahrheit viel glaubwürdiger, daß es zu diesem Thema keinerlei Kommunikation zwischen Rom und Wojtyła gab.

5 Jonathan Kwitny, Man of the Century: The Life and Times of Pope John Paul II (New York: Henry Holt, 1997), S. 220.

6 “Ukrainian Cardinals Husar and Slipyj are heroes to Church community”, The Catholic Register, 22. Juni 2017. Gemäß einer anderen Quelle war es im Jahr 1977. De Souza betrachtete zum Zeitpunkt der Abfassung des Beitrags die Seligsprechung von Paul VI. offenbar als legitim. Viele traditionelle Katholiken stellen sie und die „Heiligsprechung“ in Frage. Für eine ausführliche Erörterung siehe: Peter A. Kwasniewski, Hrsg.: Are Canonizations Infallible? Revisiting a Disputed Question (Waterloo, ON: Arouca Press, 2021), bes. S. 219–241.

7 Jaroslav Pelikan: Confessor Between East and West: A Portrait of Ukrainian Cardinal Josyf Slipyj (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1990), S. 173. Interessante Beispiele der Ostpolitik finden sich im ganzen Buch, bspw. S. 182–186.

8 Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche ist eine eigene Hoffnungsgeschichte für sich. Man betrachte die folgende Statistik und wende sie analog auf den Zustand der Kirche des Lateinischen Ritus und des liturgischen „Todes und Auferstehung“ von den 1960ern bis in die Gegenwart an: „Im Jahr 1939 hatte die UGKK etwa 3000 Priester in der Ukraine. Im Jahr 1989, nach fünfzig Jahren Krieg und Verfolgung, war die Priesterschaft um 90 Prozent auf bloß 300 reduziert. Bei einem Durchschnittsalter von 70 Jahren war die Priesterschaft der UGKK nur eine Generation von der völligen Auslöschung entfernt. Dann kamen göttliche Befreiung und Auferstehung einer Märtyrerkirche. Beinahe dreißig Jahre später hat die UGKK wiederum 3000 Priester mit einem Durchschnittsalter von 39 Jahren. Es gibt etwa 800 Seminaristen für fünf Millionen ukrainische Katholiken des östlichen Ritus weltweit“ (ebd.).

9 Ich empfehle die wohlwollende, aber nicht unkritische Behandlung Lefebvres in H. J. A. Sires: Phoenix from the Ashes: The Making, Unmaking, and Restoration of Catholic Tradition (Kettering, OH: Angelico Press, 2015), S. 410–430, und an anderen Stellen. Ich glaube immer noch, wie ich hier am 3. April 2019 schrieb, daß die Kapellen der Piusbruderschaft im Fall von Notlagen oder moralischer Unmöglichkeit besucht werden sollten, d. h., wenn keine andere traditionelle Pfarre oder Kapelle in Einheit mit dem Ortsordinarius innerhalb eines angemessenen Radius erreichbar ist. Ich sage das als jemand, der absolut keine Abneigung gegen Kirchgänger bei der FSSPX hat, von denen manche persönliche Freunde sind, und der bestimmt nichts weniger als den höchsten Respekt für die Priester hat, die während der „Pandemie“, als die allgemeine Reaktion auf skandalöse Weise inadäquat war, weiterhin die Messe zelebrierten und die Sakramente spendeten.

10 Kein Teil der Liturgie erlitt wohl größeren Schaden als die Riten der Weihe, die zuinnerst die Existenz und das Wohlergehen der Kirche auf Erden betreffen. Ein Klassiker zu diesem Thema ist das Werk von Michael Davies The Order of Melchisedech, das lange Zeit vergriffen war und vor kurzem von Roman Catholic Books (der Link führt zum Sophia-Verlag, der es vertreibt) neu aufgelegt wurde. Davies zeigt die Protestantisierung und die modernisierende Entstellung in den neuen Weiheriten und argumentiert zugunsten der Dringlichkeit der Beibehaltung und Wiederherstellung der traditionellen Weiheriten. Für einen genauen Vergleich der neuen und alten Riten mit einigen erstaunlichen Schlußfolgerungen vgl. Daniel Graham: Lex Orandi: Comparing the Traditional and Novus Ordo Rites of the Seven Sacraments (ohne Ort, Preview Press, 2015), S. 159–185. Ich hoffe, diese Themen in einem künftigen Artikel abhandeln zu können.

11 Mehr über den Heroismus dieser nachkonziliaren Generation, siehe hier.