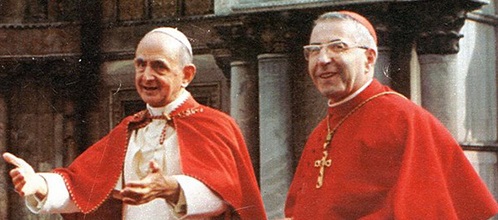

(Venedig) Die Seligsprechung von Johannes Paul I. (1912–1978) steht bevor. Vor seiner Wahl zum Papst war Albino Luciani, so sein bürgerlicher Name, Bischof von Vittorio Veneto, dann Patriarch von Venedig. Die Anerkennung eines Wunders durch Papst Franziskus, das den Weg zur Kanonisierung frei macht, ist Anlaß, eine Episode in Erinnerung zu rufen.

1958 wurde Albino Luciani von Papst Johannes XXIII. auf den Bischofsstuhl von Vittorio Veneto (dem historischen Ceneda) berufen, 1969 von Papst Paul VI. auf den Patriarchenstuhl von Venedig. Paul VI. kreierte ihn 1973 auch zum Kardinal und machte ihn damit zur damaligen Zeit automatisch papabile für seine Nachfolge. Die Oberhirten von Venedig und Mailand gehörten in jedem Konklave zu den aussichtsreichsten Kandidaten.

In seine Zeit als Patriarch von Venedig fiel die Liturgiereform von Annibale Bugnini, die von Paul VI. promulgiert wurde. Luciani setzte sie als Kardinalpatriarch von Venedig um. Damit verbunden sind die Schicksale nicht weniger Priester, die unter dem radikalen Eingriff schwer zu leiden hatten. Nur wenige waren zum offenen oder faktischen Widerspruch bereit. Ihr Leiden wurde bisher kaum erzählt. Beispielhaft steht dafür die Geschichte von Don Siro Cisilino (1903–1987). Sie zeigt, wie der überlieferte Ritus und seine Vertreter sogar über den Tod hinaus verfolgt wurden. Don Cisilino ist der Meßort im überlieferten Ritus in San Simeone Piccolo am Canal Grande in Venedig zu verdanken, der heute von der Petrusbruderschaft betreut wird.

Mit Don Cisilino ist auch die erwähnte Episode verbunden, die in Erinnerung gerufen werden soll. Jahrelang konnte der Priester, der am überlieferten Ritus festhielt, nur in der Krypta einer Klosterkirche unter Ausschluß der Öffentlichkeit zelebrieren, bis er 1977 wieder in seine alte Kirche am Canal Grande zurückkehren konnte. Doch die Ruhe währte nur wenige Monate, bis der Sturm erneut und mit noch mehr Wucht losbrach.

Am 20. Februar 1978 unterzeichnete Patriarch Luciani ein Schreiben, mit dem er über seine Diözese ein faktisches Interdikt verhängte:

„Trotz wiederholter Ermahnungen wird weiterhin in der Kirche San Simeone Piccolo die Messe nach dem heute nicht mehr erlaubten Ritus zelebriert und dies mit einer immer zahlreicheren Teilnahme von Gläubigen.

Ebenso wird Propaganda für die Teilnahme an dieser Messe gemacht: In unserer Hand befindet sich ein hektographiertes Blatt mit einer Art liturgischem Kalender und Uhrzeiten für verschiedene Zelebrationen. Es wurde sicher für die Verbreitung hergestellt und dies bestätigt, daß die Propaganda in großem Stil betrieben wird.

Da dies alles im Gegensatz zu den geltenden Vereinbarungen und den aktuellen liturgischen und kanonischen Bestimmungen ist, wird folgendes angeordnet:

1.) Die Zelebration der Messe more antiquo in der Kirche San Simeone Piccolo sowie im Gebiet der gesamten Diözese ist in jeglicher Hinsicht verboten.

2.) In der Kirche San Simeone Piccolo ist jegliche liturgische Zelebration ohne vorherige Erlaubnis des Pfarrers und des Vikars der Pfarrei San Simeone Grande verboten.

3.) Don Siro Cisellino [sic] ist es erlaubt, die Heilige Messe more antiquo nur in seinem eigenen Haus zu zelebrieren.

Die obengenannten Bestimmungen treten ab dem Erhalt derselben in Kraft. Zuversichtlich, daß man sich an das oben Gesagte halten werde, segne ich von Herzen.

Albino Kardinal Luciani

Patriarch

Der Kardinalpatriarch konnte sich auf die Worte des damals noch regierenden Papstes Paul VI. stützen, der am 24. Mai 1976 erklärt hatte:

„Der neue Ordo wurde promulgiert, um den alten zu ersetzen, nach reiflicher Überlegung, auf Ersuchen des Zweiten Vatikanisches Konzils.“

Das Verbot des überlieferten Ritus, das Albino Luciani verhängte, erfolgte ein halbes Jahr vor seiner Wahl zum Papst. Unter seinem Pontifikat wäre der Indult von 1984 und das Motu proprio Ecclesia Dei von 1988, wie sie von Johannes Paul II. im folgenden Jahrzehnt gewährt wurden, kaum denkbar gewesen. Die Abneigung gegen den überlieferten Ritus, die in der italienischen Hierarchie damals herrschte, ist noch heute vorhanden und hat nicht unwesentlich die Entstehung des Motu proprio Traditionis custodes von Papst Franziskus gefördert. Diese Abneigung ist liturgisch, aber auch rechtspositivistisch begründet. Die Treue zum Papst gilt als Wesensmerkmal der Kirche in Italien, weshalb Ausnahmen nicht geduldet werden. Erleichtert wird diese Haltung durch einen grundsätzlich geringer ausgeprägten Dogmatismus als etwa in deutschen Landen.

Es bedurfte ausländischer Päpste, nach fast einem halben Jahrtausend erstmals Nicht-Italiener, eines Papstes aus Polen und eines aus Deutschland, um den radikalen Eingriff von Paul VI. zumindest abzumildern.

Um diese Korrektur wiederum zu durchbrechen, mußte ein Jesuit auf den Stuhl Petri gehoben werden.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Radio Spada/MiL/Pixabay