von Wolfram Schrems*

Es kann für einen Katholiken die dringende Pflicht zu einem freimütigen Wort geben. Dieses Wort muß gegebenenfalls auch im Widerspruch gegen die kirchliche Autorität geäußert werden. Es geht um die Wahrheit einerseits, um das Wohl und Heil aller Zuhörer und Beteiligten andererseits.

Die damit verbundene Kritik an Repräsentanten der Kirche, gegebenenfalls auch am Inhaber des Petrusamtes, ist weder Selbstzweck noch Grund zur Freude. Im Gegenteil.

Aufgrund biographischer Umstände, die mich über einige Jahre in unterschiedlicher Weise mit der Gesellschaft Jesu verbunden haben, weiß ich mich verpflichtet, dieses offene Wort zum Thema Papst Franziskus und Jesuitenorden zu sagen – nicht als „Experte“ im technischen Sinn, aber doch als jemand mit einschlägigen Erfahrungen und Kenntnissen.

Es hat in einer Zeit der „diabolischen Desorientierung“, wie sich Sr. Lucia von Fatima ausdrückte, die doppelte Absicht, der Wahrheit die Ehre zu geben und Menschen guten und schlechten Willens vor Irrwegen zu warnen.

Aufgrund der jüngsten skandalösen Äußerungen von Papst Franziskus, mit denen er das Papsttum an den Rand der offenen Apostasie gebracht hat, müssen die Laien das Wort ergreifen. Was der Papst dieser Tage in der römischen Pfarrei Ognisanti, zu allem Überfluß die Titelpfarre des offen häretischen Kardinals Walter Kaspar, zum Thema Liturgie gesagt hat, widerspricht dem überlieferten Glauben und den Erfahrungswerten – und ausdrücklich dem Motuproprio Summorum Pontificum von Benedikt XVI.

Einspruch ist dringend angezeigt.

Zu diesem Zweck ist eine Artikelserie in Arbeit, in der der Niedergang von Papsttum und Jesuitenorden, derzeit in einer einzigen Person verwirklicht, näher analysiert und theologisch ausgewertet werden soll.

Nein, Katholiken sind keine Papalisten. (Diesen – nicht ganz unpolemischen – Ausdruck habe ich von einem Jesuiten gelernt. Dieser erklärte mir zu Zeiten von Papst Johannes Paul II., daß Jesuiten „keine Papalisten“ seien.)

Auch und besonders der Papst muß sich in Fragen der Doktrin durch Klarheit auszeichnen, sonst wird er nur schwer Gehorsam verlangen können.

Der Plan der folgenden Ausführungen ist:

Der erste Teil widmet sich den Vorgaben ignatianischer Spiritualität und dem damit kontrastierenden Verhalten von Papst Franziskus. Dabei stellt sich im Anschluß an eine von mir verfaßte Buchrezension auf dieser Seite in weiterer Folge die Frage, ob der heutige Jesuitenorden, über eine rein formelle Kontinuität hinaus, überhaupt noch in irgendeiner relevanten Weise „ignatianisch“ ist. Beziehungsweise katholisch.

Der zweite Teil ist eine kurze Zustandsbeschreibung des Jesuitenordens, wobei als eigener Exkurs die Rolle von im Negativen einflußreichen Jesuitenautoren (Teilhard de Chardin, Karl Rahner) besonders beleuchtet werden soll. Ein anderer Exkurs widmet sich der Frage, ob oder inwiefern problematische Tendenzen in der ignatianischen Spiritualität selbst angelegt sind.

Der dritte Teil ist ein Gesamtblick auf den Niedergang in der Kirche und eine Deutung im Licht von Modernismuskrise, Fatima und II. Vaticanum.

Somit hier gleich zum ersten Teil:

.

1. Die ignatianische Spiritualität und Papst Franziskus

Eine Rückführung der inakzeptablen Aussagen und Handlungen von Papst Franziskus auf die Lehre des hl. Ignatius wäre eine krasse Mißinterpretation. Jorge Mario Bergoglio ist abseits seiner Zugehörigkeit zum Jesuitenorden nicht schlechthin „el Jesuita“, wie man in einer bestimmten Hofschranzenberichterstattung lesen kann, die damit offenbar eine vorbildliche Verwirklichung des jesuitischen Ideals meint.

Dazu vier Anmerkungen zur Begründung, drei formale und eine inhaltliche:

Demut und Gehorsam

Die Jesuiten lehren, daß ein Jesuit eine Aufgabe in der ihr eigenen Logik durchzuführen hat, d. h., er tut das, was die Aufgabe erfordert. Dabei geht es um die Demut, sich in ein größeres Ganzes einzufügen. Es geht auch darum, sich keine Extrawürste braten zu lassen. Schließlich geht es um die Effizienz der Aufgabe. Wenn also ein Jesuit eine bestimmte Mission übertragen bekommt, handelt er in aller Nüchternheit gemäß den Erfordernissen dieser Mission. Das sieht bei einem Seelsorger in einem Slum eben anders aus als bei einem Universitätsprofessor oder Diplomaten.

Wenn ein Jesuit Papst wird, übernimmt er die diesem Amt eigene Formensprache, einschließlich der roten Schuhe (immerhin Symbol der Martyriumsbereitschaft) und einer würdigen liturgischen Kleidung. Er wohnt dort, wo ein Papst wohnt. Er hat das Wohl der ihm anvertrauten Herde im Auge und führt sie auf die spirituellen Weiden der Lehre und der Sakramente. Persönliche Vorlieben an Zeitgestaltung, Tageseinteilung und gesellschaftlichen Kontakten muß er daher hintanstellen, wenn sie die eigentliche Aufgabe behindern. Wenn die Aufgabe erfordert, sich etwas schenken zu lassen, wie zum Beispiel ein Konzert, dann brüskiert man nicht den Schenkenden, indem man kurzfristig absagt.

Diese Maxime hängt eng mit der folgenden zusammen.

Armut

Ein Jesuit versucht, den materiellen Aufwand niedrig zu halten. Was man braucht, braucht man, aber unnötiger Aufwand soll nicht getrieben werden.

Die Belegung und teilweise Blockierung des vatikanischen Hotels bei gleichzeitigem Brachliegen der päpstlichen Wohnung widerspricht dieser Maxime in krasser Weise. Die Anschaffung eines Gebrauchtwagens aus Gründen theatralisch inszenierter „Einfachheit“ bei gleichzeitiger Nicht-Nutzung des regulären Dienstwagens widerspricht dem ebenfalls. Man hat das zu verwenden, was vorhanden ist. Ein neuer, „einfacherer“ Papstthron, neue, „einfache“ liturgische Gewänder – dieser ganze Schabernack kostet Arbeitszeit und Geld.

Nun ist es sicher so, daß ein Papst einen gewissen Gestaltungsspielraum besitzt. Wenn ein Ordensmann Bischof wird, ist er nicht mehr an das Armutsgelübde gebunden. Er muß oft große Vermögen verwalten. Er muß auch zur Erhaltung der Gesundheit und Einsatzfähigkeit ein gewisses Ausmaß an zuträglichen Lebensumständen finanzieren. All das ist unbestritten.

Aber darum geht es gar nicht.

Es geht darum, daß Papst Franziskus einen disproportionalen finanziellen Aufwand treibt und dennoch gleichzeitig als so unglaublich „bescheiden“, als Protagonist einer „armen Kirche für die Armen“ und eben als „el Jesuita“ gefeiert wird. Oder sich feiern läßt.

Das paßt nicht zusammen.

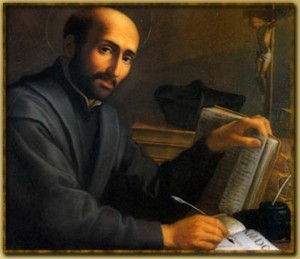

Ignatianische Klarheit

Wer das Exerzitienbuch und die Briefe des Ordensgründers wenigstens teilweise kennt, weiß um dessen prägnanten, lapidaren und präzisen Ausdruck. Es ist immer klar, worum es geht.

Wer das Exerzitienbuch und die Briefe des Ordensgründers wenigstens teilweise kennt, weiß um dessen prägnanten, lapidaren und präzisen Ausdruck. Es ist immer klar, worum es geht.

In schreiendem Kontrast dazu stehen die merkwürdig verdrallten Predigten in Santa Marta (bis vor einigen Monaten noch „Perlen“ – anfänglich übrigens „Pillen“), die Apostolische Exhortation Evangelii gaudium, die uferlosen Interviews und vor allem die Schlußansprache auf der außerordentlichen Synode.

Wer soll diese Texte verstehen?

Jeder Vergleich der Diktion des hl. Ignatius mit der des gegenwärtigen Papstes offenbart einen Abgrund. Der Nachlaß des Heiligen enthält unzählige zitierfähige Stellen. Demgegenüber stellt sich die Frage, was bei Papst Franziskus zitierfähig ist – außer im Negativen. Dort stand „Wer bin ich, um zu urteilen?“ sicher an der Spitze aller zitierbaren Katastrophen, bis es durch „Vorwärts, immer vorwärts!“ bei dem Liturgiespektakel in Ognisanti abgelöst wurde.

Diese verwirrende Weitschweifigkeit paßt nicht zu „el Jesuita“.

Ganz abgesehen davon, daß die Rede des Christen sowieso „Ja, ja, nein, nein“ sein muß.

Man beachte wohl: Wäre Pater Bergoglio zum Beispiel Nuntius geworden, würde er aus Gründen der Sachgerechtigkeit „diplomatisch“ formulieren müssen. Jetzt ist er aber oberster Hirt der Christenheit. Er muß also von allen, bis hin zu den einfachen Gläubigen, verstanden werden.

Inhaltliche Ausrichtung

Ignatius von Loyola war katholisch. Seine Gesinnung war kirchlich, päpstlich und marianisch. Die „Regeln zum Fühlen mit der Kirche“ im Exerzitienbuch legen dafür beredt Zeugnis ab. Er empfahl die Lehre des hl. Thomas von Aquin für seine Kollegien und schätzte die Nachfolge Christi des Thomas von Kempen.

Das Exerzitienbuch thematisiert die Aufgabe des Jesuiten, andere Menschen für Christus zu gewinnen und auch den öffentlichen, politischen und kulturellen Bereich dem Christkönig zu unterwerfen (z. B. EB 93: „Sehen, wie dieser König alle die Seinen anredet und spricht: Mein Wille ist es, das ganze Land der Ungläubigen mir zu unterwerfen [conquistar].“).

Die Ikonographie stellt Ignatius meist mit Meßgewand dar, da er, obwohl spät im Leben zum Priester geweiht, zutiefst von der Messe geprägt war. In seinem Geistlichen Tagebuch notiert er tiefe innere Bewegung bei der Zelebration („Tränen“). Nun ist es so, daß der Jesuitenorden aufgrund seiner missionarischen und „aktiven“ Ausrichtung weniger Zeit für die Liturgie aufwenden kann als ein kontemplativer Mönchsorden. Das heißt aber selbstverständlich nicht, daß die Jesuiten sich über die Rubriken hinwegsetzen oder lässig zelebrieren sollen.

In Zeiten einer völlig verfehlten „Liturgiereform“ ist allerdings nicht nur den Jesuiten eine wichtige Glaubensgrundlage entzogen.

So oder anders ist die derzeitige päpstliche Liturgie ist ein Ärgernis. Wie auch dessen Verkündigung.

In den folgenden Ausführungen soll auf die theologischen Weichenstellungen der Jesuiten seit dem Konzil und auf den gegenwärtigen Zustand des Ordens näher eingegangen werden.

*MMag. Wolfram Schrems, Linz und Wien, katholischer Theologe, Philosoph, Katechist

Die vollständige Reihe:

- Der Jesuit auf dem Papstthron – Von zwei Katastrophen in einer Person (1. Teil)

- Der Jesuit auf dem Papstthron – 1. Exkurs: Zum 60. Todestag von Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881–1955)

- Der Jesuit auf dem Papstthron – Von zwei Katastrophen in einer Person (2. Teil)

- Der Jesuit auf dem Papstthron – 2. Exkurs: Karl Rahner und die Zerstörung der Theologie

- Der Jesuit auf dem Papstthron – 3. Exkurs: Töhötöm Nagy, „Jesuiten und Freimaurer“

- Der Jesuit auf dem Papstthron – Von zwei Katastrophen in einer Person (3. Teil/1)

- Der Jesuit auf dem Papstthron – von zwei Katastrophen in einer Person (3. Teil/2)

- Der Jesuit auf dem Papstthron – Von zwei Katastrophen in einer Person (3. Teil/3 – Schluß)

Bild: Wikicommons/Actualidad/Casa Loyola