Von Roberto de Mattei*

Der Titel „Das Ostern der drei Enzykliken“ soll an drei wichtige Dokumente erinnern, die von Papst Pius XI. im März 1937 innerhalb weniger Tage veröffentlicht wurden. Drei Enzykliken, die sich an alle Katholiken in der ganzen Welt richteten und die bis zum heutigen Tag ihre Bedeutung behalten haben.

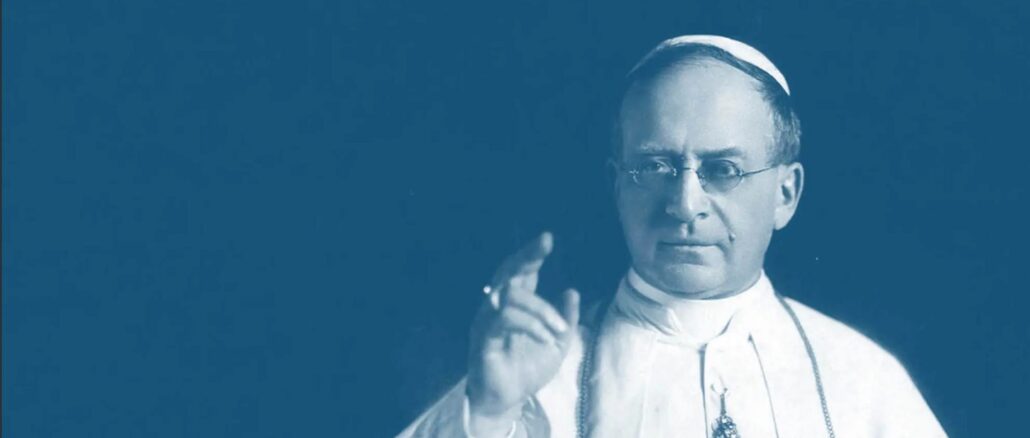

Pius XI., achtzigjährig und nach einer langen Krankheit, die ihn monatelang außer Gefecht gesetzt hatte, rekonvaleszent, wandte sich gegen drei ernsthafte Herausforderungen für die Kirche: mit „Mit brennender Sorge“ gegen das Neuheidentum in Hitlerdeutschland, mit „Divini Redemptoris“ gegen den Kommunismus in Sowjetrußland und mit „Firmissimam constantiam“ gegen die Christenfeindlichkeit im laizistischen und freimaurerischen Mexiko. Die Veröffentlichung dieser drei Enzykliken innerhalb von zwei Wochen war beispiellos in der Geschichte der Kirche.

Die erste Enzyklika, „Mit brennender Sorge“, war auf den Passionssonntag, den 14. März 1937, datiert. Pius XI. erklärte: „Wer die Rasse, oder das Volk, oder den Staat, oder die Staatsform, die Träger der Staatsgewalt oder andere Grundwerte menschlicher Gemeinschaftsgestaltung – die innerhalb der irdischen Ordnung einen wesentlichen und ehrengebietenden Platz behaupten – aus dieser ihrer irdischen Wertskala herauslöst, sie zur höchsten Norm aller, auch der religiösen Werte macht und sie mit Götzenkult vergöttert, der verkehrt und fälscht die gottgeschaffene und gottbefohlene Ordnung der Dinge. Ein solcher ist weit von wahrem Gottesglauben und einer solchem Glauben entsprechenden Lebensauffassung entfernt. (…) Auf dem wahren und rein bewahrten Gottesglauben ruht die Sittlichkeit der Menschheit. Alle Versuche, die Sittenlehre und sittliche Ordnung vom Felsenboden des Glaubens abzuheben und auf dem wehenden Flugsand menschlicher Normen aufzubauen, führen früher oder später einzelne und Gemeinschaften in moralischen Niedergang. Der Tor, der in seinem Herzen spricht: ‚Es gibt keinen Gott’, wird Wege der sittlichen Verdorbenheit wandeln. Die Zahl solcher Toren, die heute sich unterfangen, Sittlichkeit und Religion zu trennen, ist Legion geworden.“

Die zweite Enzyklika, „Divini Redemptoris“, wurde am 19. März 1937 veröffentlicht, dem Fest des heiligen Josef, dem Schutzpatron der Kirche und der christlichen Arbeiter. Pius XI. prangerte den weltweiten atheistischen Kommunismus an, der sich von Rußland aus in der Welt ausbreitete, und sagte: „Zum erstenmal in der Geschichte sind wir Zeugen eines kalt geplanten und genau vorbereiteten Kampfes des Menschen gegen ‚alles, was Gott oder Heiligtum heißt‘(2 Thess 2,4). (…) Sorgt dafür, ehrwürdige Brüder, daß sich die Gläubigen nicht täuschen lassen! Der Kommunismus ist in seinem innersten Kern schlecht, und es darf sich auf keinem Gebiet mit ihm auf Zusammenarbeit einlassen, wer immer die christliche Kultur retten will. Und wenn manche Getäuschte zum Siege des Kommunismus in ihrem Lande beitragen würden, gerade sie werden als erste Opfer ihres Irrtums fallen. Je mehr ein Land, in das sich der Kommunismus einzuschleichen weiß, durch Alter und Größe seiner christlichen Kultur hervorragt, um so verheerender wird sich in ihm der Haß der Leute ‚ohne Gott‘ austoben.

Pius XI. richtete einen „Aufruf an alle Gottgläubigen“: „Aber in diesem Kampf, der von den Mächten der Finsternis sogar gegen die Gottesidee entfacht wurde, möchten Wir die tröstliche Hoffnung hegen, daß außer denen, die sich des Namens Christi rühmen, auch alle jene starken Widerstand leisten – und es ist die weitaus größere Mehrzahl der Menschen – die noch an Gott glauben und ihn anbeten. Wir erneuern daher den Aufruf, den Wir schon vor fünf Jahren in Unserem Rundschreiben Caritate Christi an sie gerichtet haben, daß auch sie aufrichtigen Herzens mithelfen, ‚um von der Menschheit die große Gefahr fernzuhalten, die alle bedroht‘. Da – wie Wir damals ausführten – ‚der Glaube an Gott das unzerstörbare Fundament jeder sozialen Ordnung und jeder Verantwortlichkeit auf Erden ist, deshalb müssen wir alle jene, welche die Anarchie und den Terror ablehnen, tatkräftig mitwirken, damit die Feinde der Religion nicht das Ziel erreichen, das von ihnen so offen verkündigt wird‘.“

Der Papst fügte hinzu: „Wo der Kommunismus die Möglichkeit hatte, sich festzusetzen und seine Herrschaft aufzurichten – Wir denken hier mit besonderer väterlicher Teilnahme an die Völker in Rußland und Mexiko –, da hat er sich (nach seinem eigenen Geständnis) mit allen Mitteln bemüht, die christliche Kultur und Religion radikal zu zerstören und jede Erinnerung daran auch in den Herzen der Menschen, insbesondere der Jugend, auszulöschen. Er hat Bischöfe und Priester des Landes verwiesen, zu Zwangsarbeit verurteilt, erschossen, auf unmenschliche Weise ums Leben gebracht; er hat schlichte Laien, weil sie sich für die Religion eingesetzt hatten, verdächtigt, bedrückt, verfolgt, in die Gefängnisse und vor den Richter geschleppt.“

Die dritte Enzyklika, „Firmissimam constantiam“, die am Ostersonntag, dem 28. März 1937, veröffentlicht wurde, war Mexiko gewidmet. Darin erklärte der Papst: „Wenn also die Grundlagen der religiösen und zivilen Freiheiten angegriffen werden, so dürfen folglich die katholischen Bürger dies weder zulassen noch dulden. (…) Andererseits wurde von Euch aber auch gesagt, daß, wenn diese Gewalten selbst die Gerechtigkeit und Wahrheit offenkundig verletzen, sodaß sie die Grundlagen der Autorität zerrütten, es nicht einzusehen ist, daß man jene Bürger tadeln soll, die sich zusammenschließen, um sich selbst und die Nation zu schützen, und erlaubte, wirksame Mittel anzuwenden gegen jene, die ihre Befehlsgewalt zum Ruin des Staates mißbrauchen.“

Pius XI. rief nicht zur Kapitulation auf, sondern erinnerte die mexikanischen Katholiken daran: „Im übrigen wird diese Tätigkeit der Katholiken Mexikos, die einem reinen und edlen Motiv entspringt, um so größeren Erfolg haben, je mehr die Katholiken sich um die Kenntnis des übernatürlichen Lebens, die religiöse und moralische Erziehung und die Ausbreitung des Reiches Christi bemühen, um all das also, was Objekt der Katholischen Aktion ist. Wenn so die Gläubigen einmütig ablehnen, die ihnen von Christus erworbene Freiheit (vgl. Gal. 4, 31) aufzugeben, und sich fest zusammenschließen, welche menschliche Macht oder Gewalt kann sie dann noch unter die Knechtschaft der Sünde bringen? Welche Gefahr, welche Verfolgung können so starke Seelen von der Liebe Christi trennen (Vgl. Röm 8,35)?“

Die mexikanischen Cristeros hatten im Namen von Christus König zu den Waffen gegriffen. Pius XI. wandte sich an die mexikanischen Katholiken und erinnerte an seine Enzyklika Quas primas vom 11. Dezember 1925, in der er Christus zum König des Universums erklärt hatte. Eine Wahrheit, die er den antichristlichen Ideologien entgegenstellte, die die Welt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs bedrohten. Doch selbst in den dunkelsten Stunden nährt die Tugend der Hoffnung den Glauben der Christen. So erklärte Pius XI. in der Enzyklika Divini Redemptoris:

„Mit nach oben gerichteten Augen schaut unser Glaube den ’neuen Himmel‘ und die ’neue Erde‘, von denen Unser erster Vorgänger, der heilige Petrus, spricht (2 Petr 3,13). Während die Verheißungen der falschen Propheten dieser Erde in Blut und Tränen versinken, erstrahlt in himmlischer Schönheit die große apokalyptische Prophezeiung des Erlösers der Welt: ‚Siehe, ich mache alles neu‘ (Offb. 21,5).“

Dies ist unser Osterwunsch für das Auferstehungsfest 2024, das an das Ostern der drei glorreichen Enzykliken von Pius XI. aus dem Jahr 1937 erinnert.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.

Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: La Porte Latine