Die Kirche war im Dritten Reich weitgehend immun gegen nationalsozialistisches Gedankengut. Auf allen Ebenen stellte sie sich gegen die rassistische Ideologie der Nazis.

Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker.

Bei den sogenannten Erbitterungswahlen im September 1930 hatte die NSDAP im Reichsdurchschnitt 18 Prozent der Stimmen bekommen. Die Hitler-Partei war zu einem gesellschaftlichen Faktor geworden, mit dem sich die Kirche auseinandersetzen musste.

Klassenhass und Rassenhass sind unchristlich und unheilvoll

Bis 1932 wurden in allen deutschen Diözesen Erklärungen publiziert, die eine Unvereinbarkeit von nationalsozialistischer Ideologie und katholischer Lehre feststellten. Unüberbrückbar waren die Gegensätze in der NS-Rassenlehre und Kulturpolitik. Den Katholiken war es von Seiten der Bischöfe ausdrücklich verboten, Mitglied der NSDAP zu sein. In einem Hirtenwort an den Klerus vom 7. September 1932 erklärten die bayerischen Bischöfe: Klassenhass und Rassenhass sind unchristlich und unheilvoll. In eindrucksvoller Geschlossenheit lehnten Klerus und Kirchenvolk die NS-Rassenideologie ab – und damit auch den nationalsozialistischen Antisemitismus.

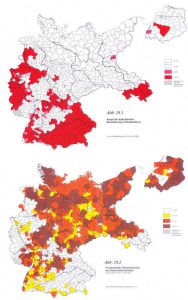

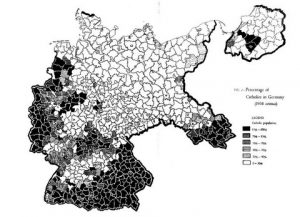

Diese Ablehnungshaltung zeigte sich in den reichsweiten Abstimmungen. Bei den Mai- und November-Wahlen 1932 erreichte die NSDAP im Reichsdurchschnitt 37 bzw. 33 Prozent der Stimmen. Die katholische Zentrumspartei und ihre bayrische Schwesterpartei BVP blieben stabil bei 15 Prozent. In Regionen mit überwiegend katholischer Bevölkerung lag die Quote der Hitlerpartei 24 Prozent, die des Zentrums zwischen 40 und 90. In zahlreichen katholischen Westerwalddörfern wurde die NSDAP unter 5 Prozent gedrückt.

Dagegen erhielt die Hitlerpartei in den fünf vorwiegend von Protestanten bewohnten Dörfern des Kreises Limburg im Durchschnitt 60 Prozent der Stimmen. Im Reichsdurchschnitt bekam die NSDAP in evangelischen Gebieten 42 Prozent. Der überproportionale Anteil der protestantischen NS-Wähler im gesamten Reich lag vor allem daran, dass sich viele evangelische Kirchenleitungen als Partei-Mitglieder oder Sympathisanten für das Nazi-Programm erklärten – auch mit seinen antisemitischen Implikationen.

Auch nach der NS-Regierungsbeteiligung bleibende Verurteilung der Rassenideologie

Mit der Ernennung des NSDAP-Führers zum Reichskanzler im Januar 1933 trat für die Kirche eine neue Konstellation ein. Einerseits waren die Vertreter der bisher geächteten Partei nunmehr rechtmäßig eingesetzte Staatsautoritäten. Andererseits rückte Hitler in seiner Regierungserklärung vom 24. 3. 1932 von seinen christen- und kirchenfeindlichen Programmpunkten ab. Er machte der Kirche weitgehende kulturpolitische Zugeständnisse. Die Bischöfe antworteten auf dieses Friedensangebot Hitlers, indem sie in der Fuldaer Erklärung vom 28. März 33 das Verbot für Katholiken, Mitglied der NSDAP zu sein, aufhoben:

Ohne die in den unseren früheren Maßnahmen liegenden Verurteilungen bestimmter religiös-sittlicher Irrtümer aufzugeben, glaubt daher der Episkopat das Vertrauen hegen zu können, dass die vorbezeichneten allgemeinen Verbote und Warnungen nicht mehr als notwendig betrachtet zu werden brauchen.

Diese Erklärung und die damit im Zusammenhang stehende Zustimmung der Zentrumspartei für Hitlers Ermächtigungsgesetz ist vielfach kritisiert worden. Auch der ‚Deutschlandkenner’ und damalige päpstliche Staatssekretär Eugenio Pacelli stellte die Eilfertigkeit der Erklärung in Frage. Bei der Bewertung ist aber die schwierige politische Konstellation jener Monate zu berücksichtigen, in der sich etwa die SPD-Fraktion im Reichstag gezwungen sah, bei der Abstimmung zur Vertrauensfrage im Mai 1933 geschlossen für die Hitler-Regierung den Arm zu heben.

Kritik am NS-Rassismus auf allen kirchlichen Ebenen

Für die anstehende Fragestellung ist die Passage entscheidend, dass die deutschen Bischöfe ihre früheren Verurteilungen bestimmter religiös-sittlicher Irrtümer des Nationalsozialismus aufrechterhielten. Dazu gehörte insbesondere die 1930 publizierte NS-ideologische Programmschrift Der Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg. Das war eine gleicherweise antijüdische und antichristliche Hetzschrift. Das jüdisch verseuchte Christentum sollte durch eine heldische Religion der nordischen Rasse ersetzt werden. Das Individuum sollte im Rasse-Kollektiv aufgehen und sich dort verewigen. Der im Führer manifestierte Volkswille müsste über jeder Moral stehen.

Durch das Reichskonkordat vom September 1933 war es Kirche und Klerus untersagt, politische Äußerungen abzugeben. Bei dem Rosenberg-Buch war aber die politische NS-Ideologie in religionsmäßiger Form dargestellt. Daher konzentrierten kirchliche Autoren ihre Kritik am Nationalsozialismus auf dieses Buch bzw. dessen rassistische Programmatik für die NS-Bewegung.

Clemens August Graf von Galen, der Bischof von Münster, ließ Anfang 1934 eine kritische Studie zu Rosenbergs Rassenideologie als Beilage zum kirchlichen Amtsblatt veröffentlichen. Der Pfarrklerus in vielen Diözesen predigte gegen diese nationalsozialistische Rasse-Religion. Die Gläubigen verstanden diese Predigten durchaus auch als Kritik der praktischen Rassenpolitik des NS-Staates. So musste ein Lagebericht der Gestapo vom Dezember 1935 – also nach den Nürnberger Rassegesetzen – eine geschlossene Ablehnungsfront der Kirche feststellen:

Der niedere Klerus lehnt das Ideengut des Nationalsozialismus ab, vor allem den Gedanken von Rasse und Blut. Die Maßnahmen gegen das Judentum und das Sterilisationsgesetz sind daher Gegenstand von dauernder Hetze von den Kanzeln und bei Hausbesuchen.

Mit dem Gesetz zur Zwangssterilisierung von „erbkrankem Nachwuchs“ vom 14. Juni 1933 hatte die Hitler-Regierung in der Praxis ihre Rassepolitik gegen das eigene Volk begonnen. Das Datum Mitte Juni 33 markiert den Beginn der kirchlichen Frontstellung gegen die rassenhygienischen Maßnahmen des NS-Regimes. Mit Dutzenden Protestschreiben verurteilten damals die deutschen Bischöfe auf allen politischen Ebenen die rassistisch motivierten Eingriffe zur Unfruchtbarmachung und ab 1935 zur Zwangsabtreibung von behinderten Kindern. Auch in diesen Kampf gegen die NS-Bürokratie war der Pfarrklerus mit einbezogen, wie sich aus dem o. a. Gestapo-Bericht ergibt.

Kirche und Klerus waren resistent gegen die NS-Ideologie

In den dogmatischen Innenraum der Kirche konnte – im Gegensatz zu den protestantischen Gemeinschaften – das nationalsozialistische Gedankengut nicht eindringen. Insbesondere der Klerus blieb weitestgehend immun gegen die NS-Ideologie von Blut und Rasse. Von den damals etwa 40.000 deutschen Welt- und Ordensgeistlichen waren ganze 116 Parteimitglieder. Dieser Anteil von drei Promille zeigt die NS-Resistenz der katholischen Kirche – besonders deutlich im Vergleich mit anderen Berufsgruppen: Im Bereich der Protestanten gehörten bis zu zwei Drittel der Pastoren zu den nationalsozialistisch infizierten Deutschen Christen. Davon waren einige tausend Parteimitglieder mit vielfach fanatischem Antisemitismus im Rückgriff auf Martin Luthers Judenhass. Lutherische Laien-Bischöfe rechtfertigten die zahlreichen Nazi-Maßnahmen gegen die Juden von den Rassegesetzen über den Judenstern bis zu den Deportationen. Noch eklatanter zeigte sich die extrem marginale NS-Anfälligkeit katholischer Geistlicher im Vergleich zur Parteiquote von Lehrern und Technikern, Angestellten und Bauern. Bei Ärzten hatten fast 80 Prozent ein NSDAP-Parteibuch.

Etwa ein Drittel der katholischen Geistlichen, ca. 12.000 Kleriker, standen in irgendeiner Weise im aktiven Konflikt mit dem totalitären NS-Staat. Sie wurden von Polizei, Gestapo und Gerichten mit willkürlichen Schikanen, Verhören und Urteilen überzogen wegen NS-kritischen Predigten, Jugendarbeit, Beflaggungsvergehen etc. Der Pfarrer von Nieder-Hadamar wurde acht Mal von der Gestapo vorgeladen, weil er in Predigten und Gesprächen die Euthanasiemorde von Hadamar angeprangert hatte.

Allein im KZ Dachau befanden sich 2752 katholische Priester (und etwa 120 evangelische Pastoren). Hier sind die gefangenen Priester aus den KZs Börgermoor, Sachsenhausen, Buchenwald und Mauthausen-Gusen (Österreich) noch nicht mitgezählt, da nicht alle in das KZ Dachau überstellt wurden.

Das gehörte vielleicht zu den besten Ergebnissen des Konkordats vom Juli 1933: Die Kirche musste zwar den ‚politischen Katholizismus‘ aufgeben. Aber eine politische Opposition oder Gegenmacht war in dem totalitären NS-System sowieso nicht aufrechtzuerhalten, was man an den sozialdemokratischen und liberalen Parteien oder den Gewerkschaften sehen konnte. Dagegen konnte die Kirche ihre innere Struktur sowie Pastoral und Verkündigung legal aufrechterhalten. Aus dieser ‚inneren Burg‘ heraus kritisierte und bekämpfte sie den nazistischen Rassismus wie keine anderen der dissidenten Großgruppen der damaligen Zeit.

Ein Vorkämpfer gegen das antisemitische Programm der Nazis

Der Münchener Kardinal Michael von Faulhaber hatte zu verschiedenen gesellschaftlich-politischen Themen durchaus umstrittene Positionen eingenommen. Aber von Anfang an nahm er eindeutig gegen das rassistische und antisemitische Programm der Nazis Stellung. Schon in der Allerseelenpredigt 1923, wenige Tage vor dem Hitlerputsch, wandte sich Faulhaber öffentlich gegen den wachsenden Antisemitismus und die willkürliche Ausweisungen polnischer Juden. In der 1926 in Rom gegründeten Priestervereinigung ‚Amici Israel‘ hatte Faulhaber eine führende Rolle inne. Die Gruppe setzte sich unter anderem dafür ein, die Formulierung ‚perfidis‘ – ‚treulos‘ – in der Karfreitagsfürbitte zu verändern. Wegen weitergehender Ziele wurde die Vereinigung später von Papst Pius XI. gerügt und aufgelöst. Faulhaber verfolgte aber weiter die Grundintention der Amici, die er auch seinen Diözesanpriestern vermittelte: Man vermeide in den Predigten jede anti-judaistische Tendenz.

In den berühmten Adventspredigten von 1933 hatte sich Kardinal Faulhaber gegen die Flut von antisemitischer Rasse-Literatur gewandt. Die Nazis als führende Kraft des Antisemitismus wollten an die Stelle der jüdischen Bibel eine heldisch-germanische Schrift setzen. Nach der Machtergreifung hatte die NS-Partei die Hetze gegen die Schriften des Alten Testaments verstärkt.

In der ersten Predigt mit dem Thema „Das Alte Testament und seine Erfüllung im Christentum“ stellte der Kardinal die heilsgeschichtliche Bedeutung des auserwählten jüdischen Volkes und seiner biblischen Schriften heraus.

In seiner zweiten und dritten Predigt sprach Faulhaber

über die sittlichen und sozialen Werte des AT. Er hob die alttestamentlichen Vorbilder und besonders den ‚Führer‘ Moses als leuchtendes Beispiel der Liebe zum eigenen Volk hervor. Geschickt formulierte er: Die Wiege der Humanität stand in Palästina – und nicht in Germanien, wie jeder Zuhörer ergänzen konnte.

Die abschließende vierte Predigt „Der Eckstein zwischen Judentum und Christentum“ gipfelt in dem Wort: Wir sind nicht mit deutschem Blut erlöst. Wir sind mit dem kostbaren Blut unseres gekreuzigten Herrn erlöst – der seiner menschlichen Natur nach aus dem Volk der Juden stammte, ergänzte Faulhaber später in der Enzyklika von 1937.

Als Reaktion auf seine Adventspredigten hetzte der bayrische Staatsminister Esser seine Parteigarden zu einem Attentatsversuch gegen den ‚Judenkardinal‘ auf. Aus den gleichen Motiven setzten die SA-Horden an Tag nach dem Pogrom von 9./10 November 1938 gegen den ‚Judenfreund’ zu einem Sturm auf das Erzbischöfliche Palais an.

Gegen den NS-Massenmord an Behinderten und chronisch Kranken protestierte Faulhaber 1940 mit einem öffentlichen Brief an den Reichsjustizminister. Als der Massenmord an den europäischen Juden ruchbar wurde, verurteilte der Münchener Kardinal im September 1943 gemeinsam mit den deutschen Bischöfen im so genannten Dekaloghirtenbrief die Tötung von Menschen fremder Rassen und Abstammung. Sie betonten das grundsätzliche Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit

Tausende jüdischer Menschen vor Terror und Gewalt geschützt

Für die Adventspredigten, die 1934 in Druck gingen, bekam Faulhaber zahlreiche Dankschreiben von Christen und Juden. Ein in Straubing aufgewachsener Jude schrieb von Palästina aus über die Wohltat der Adventspredigten, die Hunderttausende deutscher Juden als Solidaritäts- und Kraftquelle empfunden hätten.

So sah es auch der Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinde in Bayern. Der schrieb im Jahre 1949 an Faulhaber:

Als Vertreter der Bayerischen Kultusgemeinden werden wir nie vergessen, wie Sie, verehrter Herr Kardinal, in den Jahren nach 1933 mit einem Mut sondergleichen die Ethik des Alten Testaments von der Kanzel verteidigten und Tausende jüdischer Menschen vor dem Terror und der Gewalt geschützt haben.

Text: Hubert Hecker

Bild: Autor/Wikipedia