Von einer Theologin*

Mit der Ankündigung, Bischofsweihen vornehmen zu wollen, hat die Piusbruderschaft Rom ein unmißverständliches Signal gesendet. Nach Jahren des Schweigens und Ignorierens zeigt sie, daß sie es ernst meint. Es ist eine existentielle Geste: Ohne Bischöfe kann die Bruderschaft nicht fortbestehen, solange ihr kanonischer Status ungeklärt bleibt.

Die erste Reaktion aus Rom ist deeskalierend. Der Heilige Stuhl ließ verlauten, man wolle im Gespräch bleiben und einen erneuten Bruch vermeiden. Vorerst ist das ein gutes Zeichen. Doch niemand sollte sich Illusionen hingeben: Was nun folgt, dürfte Kirchenpolitik in Reinform sein.

In Rom formieren sich die bekannten Lager. Traditionsfreundliche Kräfte werden Fürsprecher für eine Lösung sein; progressive Akteure werden alles daransetzen, Druck auzuüben, um einen Bruch herbeizuführen oder zumindest billigend in Kauf zu nehmen. Am Ende hängt alles an einer einzigen Entscheidung: jener Leos XIV. Er allein kann der Piusbruderschaft entgegenkommen, etwa durch ein Personalordinariat, wie es bereits 2017 diskutiert wurde. Ein solches ist rechtlich einer Diözese gleichgestellt. Es kann neben einem Ordinarius auch Weihbischöfe haben. Der Papst allein kann dem überlieferten Ritus und der Tradition wieder freien Raum geben. Oder er kann – wie es in den vergangenen Jahrzehnten so oft der Fall war – einfach auf den Gehorsam pochen. Damit würde er sich allerdings seiner Verantwortung entziehen.

Genau hier liegt der neuralgische Punkt. Gehorsam ist eine formale Kategorie. Die Glaubenswahrheit hingegen ist substantiell. Beides gegeneinander auszuspielen, ist theologisch wie geistlich fatal. Wer heute ruft, man solle die Bruderschaft ohne Bischöfe „sterben lassen“, wie es progressive Exponenten offen fordern, wie jener Hausliturgiker von Franziskus, verwechselt kirchliche Ordnung mit kirchlichem Leben.

Liturgie, Gewalt und der Preis des „Gehorsams“

Benedikt XVI. hat zu Recht festgestellt, daß der überlieferte Ritus niemals verboten werden konnte – und zwar aus einem einfachen Grund: Ein Ritus, der über Jahrhunderte von der Kirche praktiziert wurde, kann nicht einfach abgeschafft werden, ohne dass sich die Kirche selbst widerspricht. Eine Super-Contradictio.

Diese Feststellung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß historisch unter Paul VI. genau das Gegenteil praktiziert wurde. Der überlieferte Ritus galt faktisch als verboten, erst recht, als sich Widerstand gegen die Liturgiereform regte. Wer nicht willig war, sollte gefügig gemacht werden. Tausende spanische Priester baten um Dispens, um weiterhin den alten Ritus zelebrieren zu dürfen. Rom verweigerte sie. Und drohte. Die Geschichte der Liturgiereform hat zwei Seiten – und beide sind unerquicklich, um nicht zu sagen miserabel.

Da ist zunächst die strahlende Seite der Euphoriker. Getragen von echtem Fortschrittsglauben begrüßten sie die Reformen begeistert und entsorgten den überlieferten Ritus. Hochaltäre wurden zu Brennholz verarbeitet, ohne Zögern, ohne Trauer. Man wollte die Welt umarmen und christianisieren – und wurde selbst von der Welt umarmt. Es wude zu einer umgekehrten Umarmung, die die Kirche nicht zu neuer Blüte führte, sondern erdrückte. Der seither erfolgte Niedergang ist in den einstigen Kerngebieten der Kirche beispiellos.

Dann ist da noch die andere, die dunkle Seite der Jakobiner und Blockwarte: der systematische Kampf gegen die Widerständigen. Eine Minderheit von Priestern, die nicht bereit war, in den Jubel einzustimmen, wurde mit unverhältnismäßiger Härte verfolgt. Es wurden Exempel statuiert, in fast maoistischer Manier: Man zielte darauf ab, einen zu brechen, um Hunderte einzuschüchtern. Man pochte auf Gehorsam – auf einen oft elenden Gehorsam, der in der Sache selbst ungerecht war. Nicht jene waren standhaft, die mit dem Mainstream schwammen, sondern jene, die widerstanden haben. Viele zahlten einen hohen Preis: materielle Not, Demütigung, Ausgrenzung. Es war meist ein Gang in die Wüste. Dieser dunkle Teil der Geschichte wird von Progressiven meist nicht gesehen – oder man will ihn nicht sehen. Kirchliche Jakobiner sind nicht weniger unerbittlich als weltliche.

Kirchenpolitik oder Glaubensfrage?

Warum also nicht dem überlieferten Ritus und der Tradition ihren Platz zurückgeben? Formal betrachtet, ist das eine Frage der Kirchenpolitik. Geistlich betrachtet jedoch ist es sehr wohl eine Glaubensfrage. Denn die Zeichen der Zeit sind unübersehabr: Das Zweite Vatikanische Konzil, einberufen ohne unmittelbare Notwendigkeit, wurde zum Türöffner eines Niedergangs, der bis heute anhält. Das ist keine polemische Behauptung, sondern eine nüchterne, objektive Feststellung mit geistlicher Dimension. Der Herr handelt – und Seine Zeichen sind lesbar, wenn man sie lesen will.

Die Vertreter der Tradition lesen diesen Niedergang in seiner geistlichen Dimension als Folge gravierender Fehlentscheidungen. Der Mainstream antwortet mit Tabus: Über das Konzil dürfe nicht gesprochen werden, es sei das Superdogma schlechthin. Die Ultraprogressiven wollen noch mehr Fehlentscheidungen, um den Niedergang zu vollenden, eine Art Autokatharsis durch Selbstauflösung. Und beide gemeinsam drängen auf eilige Heiligsprechungen aller Konzilspäpste – Benedikt XVI. freilich ausgenommen –, um den Deckel zuzuhalten.

Die angekündigten Bischofsweihen sind daher eine Provokation, eine Chance: eine Gelegenheit, die Entwicklungen der letzten 65 Jahre endlich ohne Beschönigung zu analysieren. Zunächst auf oberster Ebene – Liturgie und Hermeneutik des Bruchs –, dann differenzierter und feinsiebiger auf den lehramtlichen und pastoralen Ebenen. Setzt Rom hingegen die Vogel-Strauß-Politik fort, erklärt Konzilsreformen weiterhin für undiskutabel und ignoriert die Provokation, dann wird aus der jetzigen Situation ein weiteres Kapitel der Konfrontation. Die Rollen im Machtkampf sind klar verteilt. Die Rechnung ist einfach. Es wird dann ein weiterres Kapitel, in dem der Stärkere dem Schwächeren seine Macht spüren läßt – mit erneutem Leid für Priester und Gläubige.

In diesem Kontext wirkt die hastige Philippika eines Petrusbruders, noch am Tag der Ankündigung veröffentlicht, befremdlich. Warum äußert sich ein Petrusbruder ungefragt derart überhaupt und zudem so scharf? Man möchte sagen: Si tacuisses… Sein Ruf nach Gehorsam, sein Donnern gegen angebliche Schismatiker und Sektierer ist ein Pyrrhus-Ruf. Laut, aber wenig überzeugend.

In der Sache hätte man ihm dabei sogar voll und ganz recht zu geben – wenn seine Prämisse zuträfe: nämlich daß die kirchliche Hierarchie insgesamt rechtgläubig, demütig und am Willen Christi orientiert handelt. Doch genau das ist die offene Frage. Subjektiv mag das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall gewesen sein, objektiv aber, drängen sich starke Zweifel auf, die durch Papst Franziskus radikal zugespitzt wurden. Ein Staatsbürger hat andere Pflichten gegenüber einem funktionierenden Rechtsstaat als gegenüber einem Tyrannen; ein Beamter erst recht. Übertragen auf die Kirche leben wir offenkundig in einer Ausnahmesituation. Ob und inwieweit das Kirchenrecht unter diesen Umständen uneingeschränkt greift, ist daher zu prüfen. Die Petrusbruderschaft weiß das selbst – sonst gäbe es sie nicht. Umso erstaunlicher die Invektive dieses ihres Vertreters.

Hinzu kommt: Die gesamte Tradition, einschließlich der Petrusbruderschaft, ist heute lediglich geduldet. Wer unter diesen Vorzeichen ungefragt das Messer gegen Glaubensbrüder erhebt, sägt am eigenen Ast. Das dürfte weder klug noch heilsam sein.

Bleibt die grundsätzliche Frage: Ist objektiv richtiges Verhalten gegenüber einer Institution möglich, die sich selbst falsch, teils bösartig, zumindest vielfach unangemessen verhält? Daß es darauf unterschiedliche Antworten gibt, ist unvermeidlich. Die größere Verantwortung liegt jedoch nicht bei jenen, die unter Gewissensnot nach Antworten ringen, sondern bei denen, die diese außergewöhnlichen Wege provoziert haben. Gemeint sind die Reformen Pauls VI., die objektiv den beispiellosesten Niedergang der Kirche zur Folge hatten.

Wenn der Piusbruderschaft also vorgeworfen wird, das Band der hierarchischen Einheit zu mißachten, muß man sich umso mehr und noch zuvor fragen, ob Rom nicht in weit schwererer Weise die Bande des Glaubens und der Sakramente verletzt hat. Diese Frage ließe sich weiter vertiefen.

Abschließend noch ein Wort zur „Sonntagspflicht“ im Schreiben des Petrusbruders: Einzelne Extrembeispiele ohne Nachweis als allgemeinen Position der Piusbruderschaft zu suggerieren, ist unseriös. Es erinnert an jene Methoden, mit denen linke Journalisten Schmutzkübelkampagnen führen. Eine sachliche Debatte sollte anders aussehen.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob Rom die Provokation als Chance begreift – oder als Anlaß, ein weiteres Kapitel kirchlicher Tragik zu schreiben.

*eine junge deutsche Theologin, Studium der Theologie und der Religionspädagogik, ohne Verbindung zur Piusbruderschaft, möchte ungenannt bleiben wegen des so „barmherzigen“ Konzilsgeistes, der in der BRD gerade ideologisch verbohrt im woken, homophilen, klimaneutralen, antifaschistischen Kampf „gegen rechts“ steht – und so seine Erbärmlichkeit offenbart.

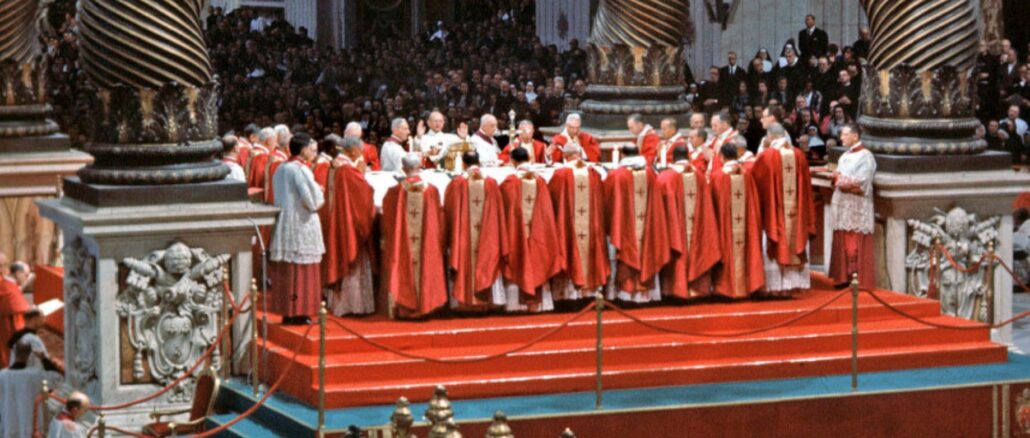

Bild: MiL

Hinterlasse jetzt einen Kommentar