Der Historiker Prof. Roberto de Mattei erinnert an die Analyse von Faschismus und Antifaschismus durch den Philosophen Augusto Del Noce, der zum Schluß gelangte, daß in ihnen im wesentlichen dieselben Kräfte der Auflösung am Werk sind. Die Analyse erfolgt am Beispiel Italiens, betrifft aber keineswegs nur dieses Land. Sie ist der Schlüssel, um die Verwirrung zu entwirren, die in den vergangenen Jahren dadurch entstanden ist, daß die Ziele und die Politik antifaschistischer Parteien und Milieus autoritäre Züge annehmen. Es gilt, die geistigen Grundlagen beider Bewegungen zu erkennen und sich von den Kategorisierungen zu trennen, die sie selbst in Umlauf gesetzt haben.

Von Roberto de Mattei*

Der 25. April, der italienische Nationalfeiertag der Befreiung von Nationalsozialismus und Faschismus, ist vorbei, und auch die Kontroversen, die ihn in diesem Jahr begleiteten, klingen ab.

Jüngere Menschen mögen glauben, daß diese Kontroversen mit der Tatsache zusammenhängen, daß es in Italien eine Mitte-Rechts-Regierung gibt und daß ein Teil der italienischen Rechten immer noch ideologisch oder gefühlsmäßig mit dem Faschismus verbunden ist. In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Diejenigen unter uns, die nicht mehr so jung sind, erinnern sich an dieselbe Polemik, als in den 1970er Jahren die Christdemokraten in Italien regierten und die wichtigste Oppositionskraft, die Kommunistische Partei (PCI) unter der Führung von Enrico Berlinguer, das Banner der antifaschistischen Einheit schwenkte.

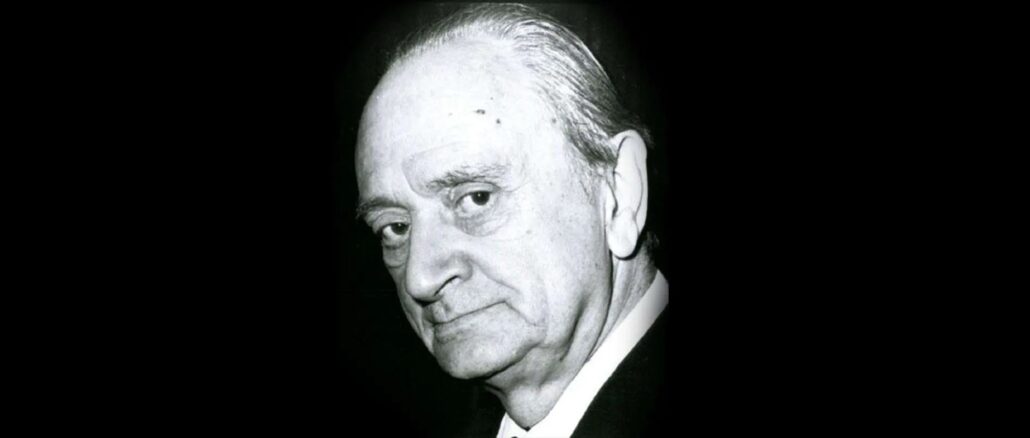

In jenen Jahren, zwischen 1970 und 1972, widmete einer der bedeutendsten italienischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Augusto Del Noce (1910–1989), eine Artikelreihe in der Zeitschrift L’Europa der Analyse des antifaschistischen Mythos.

In einem dieser prophetischen Artikel, der am 15. April 1971, also vor mehr als einem halben Jahrhundert, erschien, schrieb Del Noce:

„Von dem Moment an, als die Formel der antifaschistischen Einheit während der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Gründung des PCI (die 1921 in Livorno stattfand) wieder aufgegriffen wurde, wurde klar, auf welchem Gebiet die entscheidende Schlacht dieser sehr langen Nachkriegszeit stattfinden würde. Entscheidend vor allem deshalb, weil es keinen Mittelweg gibt: Entweder man ist dafür oder man ist dagegen.“

„Was bedeutet der Aufruf zur antifaschistischen Einheit?“, fragte Del Noce, um darauf zu antworten:

„Niemand kann ernsthaft glauben, daß diejenigen, die heute im Faschismus den grundlegenden politischen Gegner sehen, mit diesem Begriff die politische Bewegung meinen, die am 23. März 1919 begann und offiziell am 25. April 1945 endete, die aber angeblich auf geheimnisvolle Weise, ständig lauernd, überlebt habe und heute günstige Gelegenheiten finde, wieder aufzutauchen.“

Der Faschismus im historischen Sinn hatte sich eindeutig aufgelöst und der antifaschistische Widerstand wurde von der kommunistischen, sozialistischen und liberal-aufklärerischen Linken der Nachkriegszeit nicht als historische Tatsache, sondern als ideale Kategorie präsentiert. Wer sich auf den Antifaschismus beruft, so Del Noce, interpretiert den Faschismus als eine Konstante in der italienischen Geschichte, „oder vielmehr als eine universelle Essenz, die sich nicht in den unendlichen Formen erschöpft, in denen sie sich reproduzieren kann“. In diesem Sinne wird der Faschismus zu einem schwer faßbaren und wandelbaren Phänomen, zu einem Gespenst, das den Gegner angreift.

„Der Faschismusvorwurf springt so von einer Person zur anderen, von einer politischen Kraft zur anderen: Die Zuschreibung bleibt der Willkür überlassen.“

„Faschist“, so Del Noce, sei laut diesem Denken generell jeder, der sich auf die Vergangenheit beruft, auf die Verteidigung der Tradition, ihrer Grundsätze und auch Verbote. Faschismus ist demnach gleichbedeutend mit: „Vorrang der Vergangenheit vor der Zukunft“. Antifaschismus mit: „Vorrang der Zukunft vor der Vergangenheit; permissive Gesellschaft versus repressive Gesellschaft, Fortschritt versus Reaktion.“ In jenen Jahren war also Faschist schlechthin derjenige, der sich der Säkularisierung der italienischen Gesellschaft entgegenstellte und beispielsweise Scheidung, Abtreibung und die sogenannten „Bürgerrechte“ ablehnte, die vom Feminismus und der Radikalen Partei mit Unterstützung der Kommunisten und Sozialisten propagiert wurden.

Berlinguer hatte noch nicht sein Angebot eines „Historischen Kompromisses“1 unterbreitet, aber Del Noce sah voraus, daß die Kommunistische Partei sowohl die Katholiken als auch das Bürgertum brauchte, um in Italien an die Macht zu kommen, und daß dies gerade im Namen des Antifaschismus geschehen würde, der als Negation aller traditionellen Werte und Institutionen verstanden wurde.

Del Noce präzisierte somit in zwei Punkten die Bedeutung, die die antifaschistische Einheit annehmen würde: die vollständige Unterordnung der Katholiken unter den Marxismus und ein Auflösungsprozeß, der die Vollendung jener historischen Epoche sein sollte, die mit dem Faschismus ihren Anfang genommen hatte. Für Del Noce würde das Zusammengehen von Kommunismus und Bürgertum, denen es beiden an absoluten Prinzipien fehlt, zur Auflösung der moralischen Werte und, was die Katholiken betrifft, zur Beschränkung dieser Werte auf den privaten Bereich, führen. Wenn die Behauptung einer moralischen, absoluten und objektiven Wahrheit Faschismus ist, dann bleibt nichts anderes übrig, als die Moral in den privaten Bereich zu verlagern und den Säkularisierungsprozeß der Gesellschaft im öffentlichen Bereich zu akzeptieren. Faschismus und Antifaschismus sind daher Teil desselben Weges der Abkehr von den traditionellen Werten, des Säkularisierungsprozesses und damit der Selbstauflösung der italienischen Gesellschaft.

In seinen späteren Werken, insbesondere in dem 1978 erschienenen Werk „Il suicidio della Rivoluzione“ [„Der Selbstmord der Revolution“], zeigt Del Noce den philosophischen Charakter dieses Weges der Auflösung auf. Faschismus und Antifaschismus sind nach Del Noce zwei Momente desselben revolutionären Prozesses, der in der Philosophie der Praxis von Giovanni Gentile und später von Antonio Gramsci seine rigoroseste Entwicklung erfährt. Zwischen Gentile, dem Theoretiker des Faschismus, und Gramsci, dem Vater des Antifaschismus, besteht in der Tat eine Beziehung, die nicht aus Brüchen oder Gegensätzen besteht, sondern im wesentlichen aus Symmetrie und Kontinuität. Gentile setzte sich zum Ziel, die italienische Kulturtradition von allen Formen der metaphysischen Transzendenz zu befreien, Gramsci führte die Philosophie der Praxis zu ihren letzten Konsequenzen, die in einer endgültigen Befreiung des Marxismus von allen religiösen Elementen bestehen.

Die italienische Kultur schwankt noch immer zwischen Gramsci und Gentile, ohne den Hegelianismus zu verlassen, d. h. eine Philosophie der Immanenz, die keinen Platz für die traditionellen Werte läßt. Um heute als Antifaschist bezeichnet zu werden, genügt es nicht, sich als solcher zu bezeichnen, man muß die Fahne des natürlichen und göttlichen Rechts streichen. Und genau das tun wir nicht, auch im Gedenken an einen mutigen katholischen Philosophen wie Augusto Del Noce.

P. S.: Augusto Del Noces Schriften zum Antifaschismus sind gesammelt in „Rivoluzione, Risorgimento, Tradizione“ („Revolution, Risorgimento, Tradition“, Giuffré, Mailand 1993), „Fascismo e antifascismo. Errori della cultura“ („Faschismus und Antifaschismus. Irrtümer der Kultur“, Leonardo, Mailand 1995) und „Il suicidio della Rivoluzione“ („Der Selbstmord der Revolution“, Rusconi, Mailand 1978; später Aragno, Turin 2004).

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.

Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Corrispondenza Romana

1 Der „Historische Kompromiß“ war eine kommunistische Strategie. 1973 schlug der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Italiens, Enrico Berlinguer, den seit Kriegsende regierenden Christdemokraten und den seit 1963 mitregierenden Sozialisten eine Zusammenarbeit vor, die der „Verteidigung der Demokratie gegen autoritäre Tendenzen“ dienen sollte. Die Sozialisten waren nach dem Krieg mit den Kommunisten in einer Volksfront verbündet gewesen, hatten diese jedoch unter dem Eindruck der sowjetischen Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956 verlassen und die Ausrichtung auf Moskau zugunsten der westlichen Demokratie aufgegeben. Der „Historische Kompromiß“ sollte den Kommunisten die Rückkehr in die Regierung verschaffen, die sie 1947 verlassen hatten, um in Italien eine auf die UdSSR ausgerichtete Volksfrontregierung zu installieren. Das Vorhaben war jedoch bei den Parlamentswahlen 1948 gescheitert, bei denen die Volksfront nur 31 Prozent der Stimmen erhalten hatte.