(Rom) In seinem Pontifikat zitierte Papst Franziskus bereits mehrmals den berühmten Satz des heiligen Vinzenz von Lérins über den Erkenntnisfortschritt der christlichen Lehre. Das Zitat des Papstes ist korrekt, aber unvollständig, sodaß es aus dem Zusammenhang gerissen werden kann. Mit diesem Problem, denn um ein solches handelt es sich, befaßte sich der US-amerikanische Theologe und Priester Thomas G. Guarino, ein ausgewiesener Experte für das Denken und Werk des heiligen Vinzenz von Lérins. Guarino publizierte dazu am 16. August im US-amerikanischen Medium First Things den Aufsatz „Papst Franziskus und der heilige Vinzenz von Lérins“. Darin führt er den Nachweis, wie durch die verkürzte Wiedergabe des Zitats des Heiligen dessen eigentliche Aussage annulliert wird. Dieser Satz des heiligen Vinzenz von Lérins wird auch von vielen Progressiven und Modernisten gerne zitiert, um die „pastorale Wende“ des Geistes des Zweiten Vatikanischen Konzils zu rechtfertigen.

Gaurino führt zunächst den Nachweis, daß Papst Franziskus den Heiligen „oft als theologische Orientierung“ zitiert, so zuletzt auf seinem Rückflug aus Kanada am vergangenen 29. Juli. Franziskus sagte bei dieser Gelegenheit, der heilige Vinzenz von Lérins habe eine „sehr klare und erhellende“ Regel für die richtige Entwicklung der Glaubenslehre.

Die Hinterlassenschaft dieses Kirchenvaters aus dem 5. Jahrhundert habe, so Guarino, eine „etwas unruhige theologische Karriere“ hinter sich. Sein Hauptwerk, das Commonitorium, war viele Jahrhunderte verschollen, wurde aber sehr populär, als es im 16. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Dann geriet es allmählich außer Gebrauch.

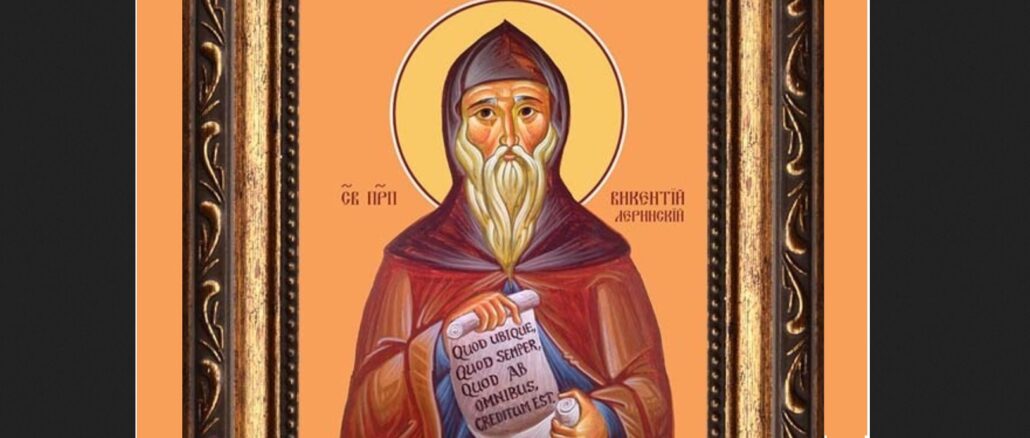

Wegen seines berühmten Satzes: „Wir halten den Glauben aufrecht, was überall, immer, von allen geglaubt worden ist“ (ubique, semper, et ab omnibus), galt Vinzenz von Lérins als „streng konservativ“ und „als jemand mit wenig Geschichtsbewußtsein“.

„Dies ist eine Fehlinterpretation der grundlegenden Arbeit des heiligen Vinzenz“, so Guarino. Es sei ermutigend, so der Theologe, daß Papst Franziskus dieser „falschen, aber weit verbreiteten Interpretation“ nicht unterlegen ist. „Im Gegenteil, der Papst hebt genau die Aspekte der theologischen Argumentation des heiligen Vinzenz hervor, die ihn zu einem hellsichtigen Autor machen. Der Theologe Vinzenz von Lérins ist einer der wenigen antiken christlichen Autoren, die sich mit der Frage der Entwicklung der Lehre im Laufe der Zeit befassen.“

„Als der heilige Vinzenz im Jahr 434 das Commonitorium schrieb, beanstandeten einige christliche Denker jener Zeit die Verwendung von Begriffen wie homoousios (wesenhaft) und Theotokos (Mutter Gottes) durch die Kirche, die in der Bibel nicht vorkommen. Sie lehnten diese neuen Begriffe ausdrücklich als unzulässig ab. Aber der heilige Vinzenz argumentierte, daß die neuen Begriffe richtig seien, weil die christliche Lehre notwendigerweise mit der Zeit wachse, so wie aus einem Samen eine Pflanze und aus einem Kind ein Erwachsener werde. Ebenso tragen diese neuen Wörter dazu bei, den Sinn der Heiligen Schrift zu entwickeln und zu klären. Vinzenz erkennt an, daß alles, was für den christlichen Glauben notwendig ist, im Keim in der Heiligen Schrift zu finden ist. Aber er besteht auch auf einem allmählichen und gleichmäßigen Wachstum im Laufe der Zeit.“

Auf die Frage: „Gibt es in der Kirche Christi keinen religiösen Fortschritt?“, antwortet der heilige Vinzenz: „Gewiß soll es einen geben, sogar einen recht großen“. Dieser Fortschritt muß jedoch immer ein Fortschritt des Glaubens sein und nicht eine Deformation desselben. Die Lehre entwickelt sich auf ähnliche Weise wie der Mensch. Obwohl der Mensch von der Jugend bis ins hohe Alter viele Veränderungen durchmacht, bleibt er derselbe Mensch, dasselbe Wesen. Es gibt ein organisches und architektonisches Wachstum im Laufe der Zeit, sowohl bei den Menschen als auch bei der christlichen Lehre. Aber dieser Fortschritt, so argumentiert der heilige Vinzenz, muß von einer bestimmten Art und Form sein und immer die früheren lehrmäßigen Errungenschaften des christlichen Glaubens schützen. Eine Änderung kann nicht zu einer anderen Bedeutung führen. Vielmehr müssen spätere Formulierungen „nach derselben Lehre, demselben Sinn und derselben Beurteilung“ wie die früheren sein.

Später, im Commonitorium, so Guarino weiter, macht Vinzenz jene Bemerkung, die von Papst Franziskus oft zitiert wird.

„Auch die christliche Lehre folgt diesem Gesetz des Fortschritts. Sie hat sich im Laufe der Jahre gefestigt, mit der Zeit entwickelt und mit dem Alter verfeinert.“

Papst Franziskus hat seine Lieblingspassage vom heiligen Vinzenz seit seiner Wahl im Jahr 2013 mehrfach zitiert, unter anderem in der Enzyklika Laudato sì. Seine ausführlichsten Äußerungen finden sich in einer Rede zum Katechismus aus dem Jahr 2017. Darin erklärt der Papst kühn, daß die Todesstrafe „in ihrem Wesen dem Evangelium widerspricht“ und zitiert den heiligen Vinzenz, um diese Position zu verteidigen, die nach Ansicht des Papstes die Anerkennung des Engagements der Kirche für die unantastbare Würde des Menschen impliziert. Es handle sich um eine „harmonische Entwicklung der kirchlichen Lehre“.

Papst Franziskus setzt fort mit einer Definition der Tradition, die der heilige Vinzenz von Lérins gutheißen würde, indem er die Tradition als „lebendige Realität“ beschreibt. Er beruft sich dann erneut auf die „treffende Formulierung“ des heiligen Vinzenz (so die deutsche Übersetzung des Vatikans; glückliche Formulierung“ laut der exakten Wortwahl von Franziskus), daß die christliche Lehre annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate, „durch die Jahre gefestigt, durch die Zeit erweitert [und] durch das Alter verfeinert“ wird. Der Papst hat recht, so Guarino, wenn er sagt, daß dies ein entscheidender Satz ist.

„Aber wenn ich dem Papst einen Rat geben sollte, würde ich ihn ermutigen, das gesamte Commonitorium des heiligen Vinzenz zu berücksichtigen, nicht nur die Auswahl, die er immer wieder zitiert“.

Man beachte nämlich, so der US-Theologe, daß sich der Heilige nie positiv über Kursänderungen äußert.

„Eine solche Änderung ist nach Ansicht von Lérins kein Fortschritt im Verständnis der Kirche von der Wahrheit; es handelt sich nicht um eine Lehre, die ‚durch die Zeit erweitert‘ wurde. Im Gegenteil, solche Veränderungen sind das Markenzeichen von Häretikern. Es handelt sich um Veränderungen, die darauf hindeuten, daß alle, die Christus, dem Haupt der Kirche, einverleibt wurden, ‚irren, lästern und nicht wissen, was sie glauben sollen‘. Wenn der heilige Vinzenz solche Änderungen verurteilt, bezieht er sich immer auf den Versuch, die feierlichen Lehren der ökumenischen Konzilien zu ändern oder zu modifizieren. Lérins ist besonders besorgt über die Versuche, die Lehre von Nizäa umzustoßen, wie es auf dem Konzil von Ariminum (Rimini, 359 n. Chr.) geschah, das das entscheidende Wort homoousios in seinem Glaubensbekenntnisvorschlag entfernte.“

Guarino weiter:

„Ich möchte auch Papst Franziskus einladen, sich auf die gesunden Grenzen zu berufen, die der heilige Vinzenz im Interesse einer angemessenen Entwicklung setzt. Während Papst Franziskus sich an die Formulierung des heiligen Vinzenz dilatetur tempore (durch die Zeit vergrößert) hält, verwendet Lérins auch die suggestive Formulierung res amplificetur in se (die Sache wachse in sich selbst). Sankt Vinzenz argumentiert, daß es zwei Arten von Veränderungen gibt. Eine legitime Veränderung, einen profectus, der ein Fortschritt ist, ein gleichmäßiges Wachstum im Laufe der Zeit, wie bei einem Kind, das erwachsen wird. Und eine unsachgemäße Veränderung, die eine verderbliche Verformung des Wesens von jemandem oder einer Sache ist, z. B. wenn sich ein Rosengarten in bloße Dornen und Disteln verwandelt.“

Der Verweis auf diese Unterscheidung könnte Papst Franziskus helfen, so Guarino, zu zeigen, wie eine bestimmte Lehre einen echten profectus fidei darstellt.

Ein weiteres Hindernis sei die Behauptung des Heiligen, daß Wachstum und Wandel in eodem sensu eademque sententia, d. h. nach demselben Sinn und Urteil, erfolgen müssen. Für den heiligen Mönch und Kirchenvater muß jedes Wachstum oder jede Entwicklung im Laufe der Zeit die inhaltliche Bedeutung der früheren Lehren bewahren.

„Zum Beispiel kann die Kirche in ihrem Verständnis des Menschseins und der Gottheit Jesu Christi sicherlich wachsen, aber sie kann niemals von der nizänischen Definition abrücken. Der idem sensus oder ‚dieselbe Bedeutung‘ muß bei jeder künftigen Entwicklung stets beibehalten werden. Papst Franziskus zitiert diesen wichtigen Satz des heiligen Vinzenz selten, wenn überhaupt, aber jeder Versuch, ihn zu ändern, muß zeigen, daß er nicht einfach eine Abänderung oder sogar eine Umkehrung früherer Lehren ist, sondern tatsächlich in eodem sensu mit dem steht, was ihm vorausging.“

Guarino beharrt daher, dem Papst auch zu raten, „es zu vermeiden, den heiligen Vinzenz zu zitieren, um Kursänderungen zu unterstützen, wie im Fall seiner Lehre, daß die Todesstrafe ‚an sich dem Evangelium widerspricht‘. Ein organisches und lineares Verständnis der Entwicklung des heiligen Vinzenz schließt keine Umkehrung früherer Positionen ein. Vinzenz setzt sein größtes Vertrauen in die einige Gemeinschaft der Bischöfe, die gemeinsam den christlichen Glauben in der ganzen Welt bezeugen. Der Theologe Lérins würde wahrscheinlich der Meinung sein, daß solch tiefgreifende Veränderungen, insbesondere der alten Positionen, am besten durch ein ökumenisches Konzil oder zumindest durch die allgemeine Zustimmung des gesamten Episkopats sanktioniert werden sollten, wenn auch der Papst aufgrund der Autorität seines Stuhls die Führung übernimmt.“

Vinzenz ruft, so Guarino, in seinem ganzen Werk mit dem heiligen Paulus:

„Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist. Halte dich fern von dem gottlosen Geschwätz und den falschen Lehren der sogenannten «Erkenntnis»!“ (1 Tim 6,20).

In seiner Ansprache von 2017 erklärt Papst Franziskus, daß das Glaubensgut „nicht etwas Statisches“ ist. Der Theologe Thomas G. Guarino schließt:

„Vinzenz würde zustimmen, daß das Depositum lebendig ist und wächst, aber gleichzeitig würde er darauf bestehen, daß dieses Wachstum in enger Verbindung und Kontinuität mit der früheren dogmatischen Tradition der Kirche stehen muß.“

Text: Giuseppe Nardi

Bild: firstthings.com/Wikicommons (Screenshot)