von Wolfram Schrems*

Seit einigen Jahrzehnten betrachtet man eine profunde Verwirrung im Denken. Sie hängt mit der aus dem Darwinismus stammenden Vorstellung von der „Transformation“ zusammen. Es handelt sich um ein mittlerweile typisches New-Age-Ideologem, wonach sich eine Sache in eine andere „entwickeln“ könne. Ausgehend vom Darwinismus, nach dem man meinte, „aus“ den Amphibien würden sich die Reptilien entwickeln, und „aus“ dem Affen der Mensch, schlossen manche, Analoges gelte auch für Ideologien, Meinungen und Wissenschaften (außer natürlich für den Darwinismus selbst). Heute hat man beispielsweise die Hoffnung, der Islam werde sich zu einem friedlichen „Euro-Islam“ „entwickeln“. Und schließlich sagen manche, das Christentum hätte sich auch „weiterentwickelt“ und das II. Vatikanische Konzil habe alte Positionen obsolet gemacht. Der Carthusianus-Verlag brachte 2011 die einschlägige Abhandlung von Vinzenz von Lérins, das sogenannte Commonitorium, „Mahnschrift“ (ca. 430), in einer ausführlich eingeleiteten und kommentierten zweisprachigen Ausgabe auf den Buchmarkt.

Die Nüchternheit des überzeitlich Gültigen gegen die Euphorie der „Moderne“

Aber wie soll ein Traktat aus der Antike „moderne“ Fragen adäquat behandeln können?

Nun, genau da liegt das Problem einer von „Evolutionsgedanken“ vernebelten „Moderne“.

Denn „moderne Fragen“ gibt es nicht. Es gibt nur die überzeitlichen Fragen des Menschen nach dem Guten, Wahren und Schönen und vor allem die nach seinem ewigen Heil.

Seit der Offenbarung Gottes in Jesus Christus sind diese Fragen geklärt, der Weg zum Heil eröffnet, alle Alternativ- und Gegenvorschläge dazu daher ins Unrecht gesetzt.

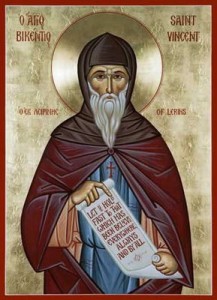

Die Frage, die sich aber stellt, ist, wie der Gläubige legitime Entfaltungen der Glaubenslehre von häretischen Neuerungen unterscheiden kann. Vinzenz von Lérins (geb. um 380, gest. zwischen 440 und 450), Mönch des Klosters der Insel Lérins (später nach dem Gründerabt St. Honorat benannt), fünf Kilometer vor der französischen Mittelmeerküste, bot dazu in seiner „Mahnschrift“ eine hervorragende Orientierung.

Der ursprüngliche Anlaß des Werkes könnte eine Abgrenzung vom Spätwerk des hl. Augustinus gewesen sein (wie manche Gelehrte meinen). Dieses wurde von manchen wegen dessen Radikalisierung der Gnadenlehre und der Prädestination als illegitime Neuerung empfunden. Es könnte sich aber auch gegen Schüler des hl. Augustinus gerichtet haben, die die Lehre ihres Meisters in das Absurde geführt haben.

Wie auch immer der konkrete Anlaß gewesen sein mag, das Commonitorium wurde ein Klassiker für das Traditionsprinzip und die Frage nach der Entwicklung des Glaubens. John Henry Newman hat es für sein grandioses Werk „An Essay on the Development of Christian Doctrine“ (1845, Neuauflage 1878) aufgegriffen. Die kirchliche Lehrautorität hat es an verschiedenen Stellen rezipiert.

„Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus“

Diese Merkregel ist das erste, was man normalerweise mit Vinzenz assoziiert. Sie dient als Kriterium für den Glauben der Kirche in Abgrenzung von Abweichungen oder Neuerfindungen aller Art:

„‚In der katholischen Kirche ist in besonderem Maße dafür Sorge zu tragen, dass wir das festhalten, was überall, was immer, was von allen geglaubt wurde: das ist nämlich wahrhaft und eigentlich katholisch‘ (comm. 2,5). Nochmals komprimiert Vinzenz seinen sogenannten ersten Kanon, indem er dessen Elemente prägnant mit den Begriffen Universalität (universitas), Alter (antiquitas) und Konsens (consensio) umschreibt (…)“ (81).

Vinzenz exemplifiziert dieses Prinzip, indem er es auf Häresien seiner Zeit oder der unmittelbaren Vergangenheit anwendet (Arianismus, Donatismus, Nestorianismus).

Glaubensprüfung: Häresie gegen organische Entwicklung

Von besonderem Interesse ist die Interpretation einer Stelle aus dem mosaischen Gesetz. In Deuteronomium (Dtn) 13, 2 – 6 warnt Moses vor Propheten und Traumdeutern, die andere Götter bzw. fremde Lehren einführen wollen. Auf die Geschichte des Neuen und endgültigen Bundes umgelegt heißt das: Gott läßt das Auftreten falscher Propheten zu, um die Glaubenstreue seines Volkes zu prüfen. Vinzenz weist darauf hin, daß es oft ernsthafte und ansonsten moralisch untadelige Leute sind, die illegitime Neuerungen einführen, unter ihnen Priester und Bischöfe. In der Zeit, als das Commonitorium geschrieben wurde, waren Tertullian (gest. um 220) und Origenes (gest. um 254) bereits klassische Beispiele für verdienstvolle Autoren, die aber dennoch Irrlehren zum Opfer gefallen sind.

Vinzenz sagt nun, daß diese Vorkommnisse den Glauben der Katholiken testen sollen.

Damit ist natürlich auch ausgesagt, daß der katholische Glaube ein – wenn man das so sagen will – „demokratisches“ Element besitzt: Alle, auch Papst, Bischöfe und Priester müssen sich an dieselben Glaubensinhalte, an dieselben Gebote und an dieselben liturgischen Vorschriften halten. Es gibt keine Geheimlehren, die nur verschworenen Zirkeln zugänglich wären. Alle Glaubenslehren, die schriftlichen und die mündlichen sind der gesamten Kirche anvertraut und sind grundsätzlich jedermann zugänglich.

Dabei gibt es eine legitime Entwicklung im Sinne der Ausfaltung des einschlußweise Geglaubten. Die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis ist z. B. eine solche legitime, organische Entfaltung, da sie im (mündlich und schriftlich geoffenbarten) Glaubensgut angelegt ist.

Fiedrowicz führt aus:

„Daher bediente sich auch Vinzenz dieses Vergleiches mit der natürlichen Entfaltung des Lebendigen, indem er das Wachstum zunächst des menschlichen Leibes, dann des pflanzlichen Samens anführte (comm. 23,4–12), um die Kompatibilität der Unwandelbarkeit des Wesens und der allmählichen Ausformung der Gestalt aufzuweisen, aber auch homogenen Fortschritt und substantielle Veränderung voneinander abzugrenzen“ (116).

Neuerung als vermeintliche „Aufklärung“ – sehr aktuell

Vinzenz beruft sich auf die klassische Stelle 1 Tim 6, 20, in denen von den „Neuerungen“ einer so genannten „Erkenntnis“ bzw. „Wissenschaft“ (gr. gnosis, lat. scientia) gewarnt wird. Diese Warnung war also schon 20 bis 30 Jahre nach der Himmelfahrt Christi vonnöten. Traditionsprozesse gehen erfahrungsgemäß schnell vonstatten. Ebenso sind schon in der frühen Kirchengeschichte Verfälschungen der ursprünglichen Botschaft aufgetaucht.

Vinzenz bezieht sich also auf den ersten Timotheusbrief des Völkerapostels, wenn er schreibt:

„Meide, spricht er, die unheiligen Wortneuerungen. Er sagt nicht ‚die alten Lehren‘, nicht ‚die herkömmlichen Lehren‘; vielmehr zeigt er deutlich auf, was daraus als Gegensatz folgt: denn wenn die Neuerung zu meiden ist, so ist am Alten festzuhalten, und wenn die Neuerung unheilig ist, so ist das Herkommen geheiligt. Und die Antithesen der fälschlich so genannten Erkenntnis, spricht er. Ein wahrhaft falscher Name für die Lehren der Häretiker: so wird die Unwissenheit mit dem Namen des Wissens, der Nebeldunst mit dem Namen der Aufklärung und die Finsternis mit dem Namen des Lichtes überschminkt“ (261).

Die „Aufklärung“ ist hier also ein Etikett für eine Ideologie, die den überlieferten Glauben neu deuten und damit ersetzen soll. Häufig ist es der Typ arroganter Experte, der den Hinterwäldlern erklärt, wie es wirklich geht – damals wie heute:

Das 20. Jahrhundert bietet besonders in Gestalt „prominenter“ Konzilstheologen reiches Anschauungsmaterial für solche illegitimen Hohenpriester des „Expertentums“, die auf die einfachen Gläubigen herabschauen und traditionsorientierte Fachkollegen verspotten und verleumden.

Vinzenz von Lérins hat dagegen eine wahrhaft pastorale, seelsorgerliche Einstellung, wenn er den Völkerapostel paraphrasiert und eine gleichsam klassische Formulierung findet:

„Durch deine Erklärung soll klarer verstanden werden, was zuvor dunkler geglaubt wurde. Durch dich sollen die Nachkommen die glückliche Einsicht in das erhalten, was die alte Zeit vorher verehrte, ohne es zu verstehen. Dennoch lehre dasselbe, was du gelernt hast, so dass du, falls du es neu sagst, nichts Neues sagst [ut cum dicas nove, non dicas nova]“ (265).

Resümee

Das Werk ist allen ans Herz zu legen, die sich für die Frage nach der Entwicklung der kirchlichen Lehre interessieren. Es setzt zwar ein erhebliches Problembewußtsein in theologischen Fragen und mehr als ein rudimentäres Basiswissen in Kirchengeschichte voraus, andererseits wird der Stoff durch Einleitung und Kommentar gut erläutert.

Das Werk ist hervorragend ausgearbeitet. Umfangreiche Bibliographie, Personenindex und Sachindex machen das Buch zu einer wissenschaftlichen Quelle. Zwei, drei kleine Unachtsamkeiten fallen nicht ins Gewicht.

Die Arbeitsleistung des Herausgebers und der Übersetzerin ist überaus eindrucksvoll. Letzterer ist ein flüssiger und gut lesbarer deutscher Text gelungen.

Möge es eine weite Verbreitung finden.

Vinzenz von Lérins, Commonitorium, Mit einer Studie zu Werk und Rezeption herausgegeben und kommentiert von Michael Fiedrowicz, übersetzt von Claudia Barthold, Carthusianus-Verlag, Mülheim/Mosel 2011, 368 S. www.carthusianus.de

*MMag. Wolfram Schrems, Linz und Wien, katholischer Theologe und Philosoph, Katechist

Bild: Carthusianus Verlag/Fraternité de St. Vincent de Lérins