Wir setzen die Veröffentlichung von Beiträgen zum Ukrainekonflikt fort, um unterschiedlichen Meinungen Raum zu geben und möglichst viele Aspekte zu beleuchten. Heute publizieren wir ein Schreiben des Soziologen Pietro De Marco* an den Vatikanisten Sandro Magister.

Lieber Magister,

ich ersuche um Ihre Gastfreundschaft für einige Überlegungen, die durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine veranlaßt sind. Der Nachrichtenhorizont und die Verbreitung der Chroniken und Reflexionen auf den Seiten der Medien weisen auf eine Doppelzüngigkeit, vielmehr eine Dystonie hin. Auf der einen Seite steht der Konflikt mit seinen Fakten: die Kriegshandlungen und die politischen Entscheidungen über die Gegenwart und Zukunft des gesamten europäischen Raums. Zum anderen die Demonstrationen, Gebete, moralischen und politischen Erklärungen für den Frieden. Demonstrationen und Gebete, die in ihrer Wahrheit vom Krieg sprechen, ohne ihn jemals zu berühren oder ihn als solchen zu betrachten; die Augen sind auf das Leid, auf die Migranten, auf den Frieden gerichtet.

Die Zweigleisigkeit wäre eine ausnahmslose Komplementarität, wenn es bei den Mitfühlenden oder Friedenssuchenden auch eine rationale Auseinandersetzung mit dem Konflikt gäbe, eine Instanz der Beurteilung von Verdiensten und schließlich eine nicht-dualistische Positionierung zwischen Gut und Böse.

Zu sagen: „Es gibt Krieg, es lebe der Frieden“, ist meiner Meinung nach gleichbedeutend damit, sich in einer ausschließlichen „Rationalität nach Werten“ zu bewegen und die notwendige „Rationalität nach Zielen“ zu ignorieren. Aufgrund dieser Gleichgültigkeit gegenüber Ergebnissen, die nicht absolut sind (der blühende Frieden), kann man auf den Plätzen alles hören, bis hin zur Abwesenheit jeglichen Urteils oder dem vibrierenden „Alles, solange wir nur aufhören zu kämpfen“. Und es gibt auch zu viel Verspieltheit. Es gibt junge Menschen, aber auch Erwachsene, Frauen und Männer, die eher in den Komödien von Aristophanes zu leben scheinen („Es gibt zu viele Hormone in dieser Angelegenheit“, hörten wir im Fernsehen verkünden, „Wenn die Frauen an der Macht wären…“), als über Herodot zu meditieren.

Heute können sich die „Friedfertigen“, angesichts der Geschichte der Völker, nicht mehr hinter dem Schleier ihres Entsetzens über Haß und Blutvergießen verstecken, auch nicht unter dem einer alles mißachtenden Nächstenliebe. In dieser Ordnung der Wirklichkeit, die der stattfindende Konflikt darstellt, muß die weniger dankbare Tugend der Gerechtigkeit dominieren. Weniger dankbar, weil die Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen den Völkern, wenn sie überhaupt gewährt wird, gerechtfertigt sein muß: Ihr Urteil muß Folgen haben. Und diese werden mit der Mechanik des Krieges übereinstimmen, und tun es bereits, da sie diesen betreffen: Waffen und Mittel, die der schwächeren Partei zur Verfügung gestellt werden, um zu kämpfen, Strafen für den Aggressor, um ihn auf mehreren Ebenen zu verletzen und sicherlich Leid zu verursachen, sowie symmetrische Drohungen, um ihn einzuschüchtern. Am Ende wird eine Seite unweigerlich nachgeben (oder mit Schaden Terrain aufgeben).

Wenn die Worte des Friedens diese Verkettung notwendiger Tatsachen, die realistischerweise auf die Beendigung des Konflikts abzielen, nicht sehen, wenn sie sie für ein Übel halten, das es nicht wert ist, einer Prüfung iuxta propria principia zu unterziehen, verurteilen sie sich dazu, abstrakt zu sein. Und diese selbstzufriedenen Worte werden von den Spatzen weggepickt.

Es ist nicht der Krieg im allgemeinen, sondern dieser oder jener Krieg bestimmt den Ort der Entscheidung. Das Gebet, die intensivste und theologisch bewußteste Entscheidung, ist notwendig und zweifellos Gott wohlgefällig, aber es fällt in den unergründlichen Bereich Seines Willens. Oder sind wir als Kirche versucht, das Gebet als „Ausrede“ zu nehmen, um nicht Stellung zu beziehen und nicht in und an diesem Krieg zu arbeiten? Wir würden dieser Versuchung nicht erliegen, wenn wir uns die Fähigkeit bewahrt hätten, über die Ereignisse im Sinne einer Geschichtstheologie nachzudenken. Stattdessen sind die vorherrschenden Theologien antithetisch zu Paulus, feindlich zu Augustinus, sie würden Bossuet oder de Maistre verhöhnen. Sie flirten mit den Philosophien, aber auch Hegels häretische, aber sehr hohe Geschichtstheologie ist ihnen fremd. Sie denken klein oder utopisch, und die Utopie ist das Produkt der Gefühlsethik.

Worauf will ich hinaus? „Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“, so lautet eine der bekannten Definitionen von Clausewitz. Die christliche Unterscheidung vom Krieg als solchem abzuwenden und sich mit einem Nein der sorgfältigen Prüfung eines Ereignisses zu entziehen, das weit über die Übel und Leiden des Augenblicks hinausgehen wird, ist nicht nur ein Fehler. Es ist ein Weglaufen vor einer Verantwortung.

Nichts entbindet die katholische Kirche von dieser Verantwortung. Der Heilige Stuhl, der zwar eine geistliche Macht ist, aber dennoch eine Macht, hat sich bisher zaghaft bewegt, als ob er zwischen dem Gebet − wobei der Papst bewundernswert, aber als Individuum und nicht als menschliche Spitze der Kirche tätig ist − und dem Handeln, dem Handeln der anderen, schwebte. Ich habe die fernen Jahre des internationalen politischen Wirkens von Giorgio La Pira (Kuba-Krise, Vietnam) mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, das vielleicht ohne große Ergebnisse blieb, der aber ein Träger der Vernunft, der Analyse und der Fähigkeit zur Einflußnahme war.

Wir wissen, daß die berühmten „Divisionen des Papstes“ nur das weltweite katholische Volk sind. Den Vatikan als Ort der Begegnung und Verhandlung anzubieten, bedeutet aber nicht, den Ukrainekonflikt in einen mystischen Ort zu verwandeln. Der Heilige Stuhl wird nur dann vermitteln, wenn er die Kraft und das Ansehen hat, dies zu tun; wenn er zum Beispiel im Spiel der moralischen, religiösen und politischen Kräfte in der Welt sagen kann: Die katholische Kirche, ob in Übereinstimmung mit den orthodoxen Kirchen oder nicht, kann die gegenwärtige Machtprobe weder akzeptieren noch ertragen, die bewußt und nach einem klaren Plan die entscheidenden Freiheiten, die großen Räume neuer Selbstbestimmung, die die Welt und alle Kirchen mit dem Zusammenbruch der UdSSR gewonnen haben, bewußt verweigert. Der Zusammenbruch des Sowjetsystems war von seinem eigenen Volk gewollt, er ist in gewisser Weise ein weltgeschichtliches Gut, von dem man gerne wüßte, daß es unumkehrbar ist.

Die katholische Kirche hat als Heiliger Stuhl die Macht, wenn sie will, die Katholiken im Gewissen zu verpflichten, dem Projekt eines neoimperialen Rußlands weder Alibi noch Spielraum (moralisch, ideologisch, politisch) zu bieten und damit auch den unklugen pro-Putin-neukonstantinischen katholischen Positionen ein Ende zu setzen. Das bedeutet, dies vorausgeschickt, mit all ihren Kräften als Expertin für Menschlichkeit und als Schwester der orthodoxen Kirchen dazu beizutragen, daß Friedensverhandlungen über einen begrenzten Bereich (Garantien, mögliche Grenzkorrekturen) und nicht politisch und religiös rückwirkend (keine aus der Geschichte begründete Rückkehr großer europäischer Gebiete unter die Willkürherrschaft eines Autokraten) stattfinden.

Von dieser oder einer ähnlichen Entschlossenheit des Heiligen Stuhls ist nichts zu spüren. Es bleibt zu hoffen, daß die Schwierigkeiten, die Rom bisher hatte, seine Erklärungen auf das Niveau des internationalen Ansehens der katholischen Kirche zu heben, auf die Vorsicht einer ernsthaften Erkundung der Lage und der offenen Fragen zurückzuführen sind und nicht auf die Erkenntnis, daß es in der Zwischenzeit seine weltweite moralische Armee aufgelöst und seine Sondereinheiten, jene, die zu einer realistischen Beurteilung fähig sind, in den Ruhestand versetzt hat. Unter ihnen ragte einst die Gesellschaft Jesu hervor. Die Geschichte wird ohne sie auskommen.

Pietro De Marco

*emeritierter Professor der Soziologie an der Universität Florenz und an der Hochschule für Religionswissenschaften in Florenz mit dem Schwerpunkt Religions- und Kultursoziologie. Als promovierter Philosoph befaßt er sich zudem mit der europäischen Ideengeschichte der Renaissance und der frühen Neuzeit sowie dem jüdischen, frühchristlichen und islamisch-mittelalterlichen Denken. 2015 gehörte er anläßlich der zweiten Familiensynode zu den Erstunterzeichnern des Internationalen Appells an den Papst zur Zukunft der Familie.

Zwei „kleine Anmerkungen“ von Sandro Magister

Zwei kleine Anmerkungen über die Tätigkeit der Kirche in diesem Krieg. Die erste betrifft das Verbot des Wortes „Krieg“ in Rußland, das durch „Militäroperation“ ersetzt wurde. Beim Angelus am Sonntag, dem 6. März, reagierte Papst Franziskus ausdrücklich darauf: „Es handelt sich nicht nur um eine Militäroperation, sondern um einen Krieg, der Tod, Zerstörung und Elend sät“. Andrea Tornielli, der Chefredakteur der Kommunikationsabteilung des Heiligen Stuhls, schrieb auf der Titelseite des Osservatore Romano, daß „Papst Franziskus die ‚Fake News‘ zurückgewiesen hat, die das Geschehen mit verbalen Ausflüchten darstellen wollen, um die grausame Realität der Fakten zu verschleiern“.

Man muß aber nur einige Tage zurückgehen, um zu sehen, daß der Heilige Stuhl selbst in seiner ersten offiziellen Erklärung − die am 24. Februar von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin abgegeben wurde − nach der russischen Aggression oder, wie es in dem Dokument heißt, „nach dem Beginn der russischen Militäroperationen auf ukrainischem Territorium“ zu diesen „verbalen Ausflüchten“ gegriffen hatte.

Die zweite Anmerkung betrifft den Vorschlag der Gemeinschaft Sant’Egidio und insbesondere ihres Gründers Andrea Riccardi, Kiew zu einer „offenen Stadt“ zu machen. Erklärtes Ziel ist es, „die bewaffnete Auseinandersetzung, den Kampf von Haus zu Haus und von Straße zu Straße zu vermeiden“, denn „Kiew ist das Jerusalem der russischen Orthodoxie und damit der weißrussischen, russischen und ukrainischen Orthodoxie. Es darf nicht zu Aleppo werden“.

Nur wenige wissen jedoch, daß eine „offene Stadt“ technisch gesehen eine Stadt ist, die aufgrund einer ausdrücklichen Vereinbarung der Konfliktparteien vom Feind, in diesem Fall Rußland, ohne Widerstand besetzt werden darf.

Und einige Hinweise

Soweit Magisters Anmerkungen, denen noch einige Hinweise angefügt werden sollen:

1

Riccardi erkennt offenbar die gesamtrussische Gemeinsamkeit an, die seit der Christianisierung im 10. Jahrhundert im Titel des ursprünglich vom Patriarchen von Konstantinopel entsandten Oberhaupts der Kirche zum Ausdruck kommt. Dieser hatte seinen Sitz in den ersten 300 Jahren in Kiew, der Hauptstadt der noch geeinten Rus, und war Metropolit, später dann Patriarch „aller Rus“.

2

Durch die Eroberungen der Mongolen kam es im ausgehenden Hochmittelalter zu einer Auseinanderentwicklung, weil der Befreiungskampf gegen die Mongolen auf der einen Seite von den sich selbst befreienden nördlichen Rus, insbesondere Moskau, getragen wurde, auf der anderen Seite vom Königreich Polen und dem Großfürstentum Litauen, zwei katholischen Mächten. Dadurch wurde die heutige sprachliche, vor allem aber kulturelle und religiöse Zweiteilung des Landes grundgelegt.

3

Bei der Frage, wer für einen Krieg die Verantwortung trägt, ist nicht nur entscheidend, wer den ersten Schuß abgegeben hat, sondern vor allem das, was vor diesem Schuß geschehen ist. Die Geschichtswissenschaft wird dieser Frage einmal, abseits der großen Öffentlichkeit, nachgehen. Faktisch gilt: Der Sieger schreibt die Geschichte.

4

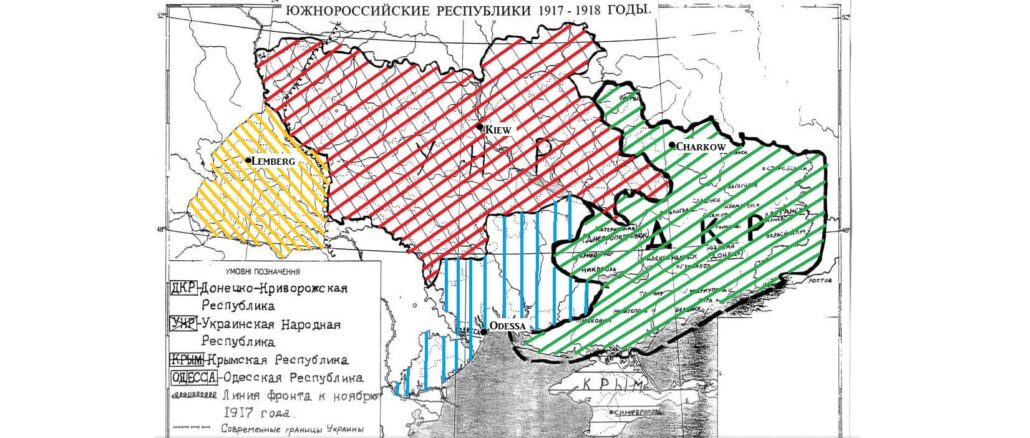

Wer einem Einheitsstaat Ukraine das Wort redet, der in seiner Ausdehnung ein mehr zufälliges Produkt in den Wirrnissen am Ende des Ersten Weltkrieges war (siehe Karte ganz oben), läuft Gefahr, willkürlich oder sträflich, die vielschichtige Realität der Ukraine zu verkennen. Diese besteht je nach Sichtweise aus zwei Teilen (ukrainischer Westen, russischer Osten) oder drei Teilen (russische orthodoxe Ostukraine sowie nördliche orthodoxe Westukraine und südliche katholische Westukraine). Für jeden Teil läßt sich eine Eigenstaatlichkeit begründen und rechtfertigen. Zu den schwerwiegenden Fehlern, die zum derzeitigen Krieg führten, gehört es, daß diese Tatsachen in den vergangenen Jahren ignoriert wurden und die Kiewer Regierung darin vom Westen bestärkt wurde. Für eine friedliche Lösung gibt es eine Vielzahl möglicher und geeigneter Instrumente: die Teilung des Landes, die Umwandlung in einen Staatenbund, die Umwandlung in einen Bundesstaat mit starken ethnischen und religiösen Garantien im Inneren, um nur drei zu nennen. Eine gerechte Teilung, wie die Geschichte lehrt, wäre nicht selten die bessere Lösung gewesen und hätte millionenfaches Leid, Krieg, Tod und Vertreibung verhindert. Die meisten Staaten, vor allem auch Brüssel, haben Grenzveränderungen jedoch zu einem götzenhaft überhöhten Tabu erklärt.

Was damit gemeint ist? Ein Beispiel unter vielen: Hätten Österreich und Preußen 1848 nach Schweizer Vorbild die ethnischen Verhältnisse anerkannt und garantiert bzw. einige Kronländer und Provinzen − auch unter Aufrechterhaltung der historischen Grenzen − nach ethnischen Kriterien organisiert, wären die später aufbrechenden Volkstumskämpfe schon ab initio entschärft gewesen und die Vertreibungstragödien des 20. Jahrhunderts wohl nie zustande gekommen.

Der Maximalismus des jeweils Stärkeren birgt nicht nur die Tragödien von heute in sich, sondern auch jene von morgen, denn der heute Stärkere kann bald schon der Schwächere sein.

Übersetzung/Hinweise: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons