„Per Dekret dringt der Vatikan in die Organisation der internationalen Vereinigungen von Gläubigen ein“, so die katholische Internetzeitung La Nuova Bussola Quotidiana (NBQ). Papst Franziskus verordnet den 122 Päpstlichen Laienvereinigungen, die im kirchlichen Sprachgebrauch auch als Neue geistliche Gemeinschaften oder Bewegungen bekannt sind, eine Mandatsbeschränkung ihrer Amtsträger. Diese Einschränkung, die in drei Monaten in Kraft treten wird, gilt selbst für die Gründer einer solchen Vereinigung.

Für die Mandate der Organe und ihrer Mitglieder, auch der Gründer, wird eine Befristung eingeführt. Und dies, um „Selbstreferenzialität“, also Selbstbezogenheit, zu meiden und „echten Mißbrauch“ zu verhindern.

„Eine von Johannes Paul II. 1985 in Loreto begonnene Ära geht zu Ende“, so NBQ.

Mandatsbeschränkungen waren in einigen politischen, meist oppositionellen Bewegungen eine Zeitlang beliebt. Im „Land des Papstes“ hatte sie sich die Fünfsternebewegung des Politkomikers Beppe Grillo auf die Fahnen geschrieben. Nach drei Jahren der Regierungsbeteiligung ist auch sie davon abgerückt. Die Macht des Faktischen, sprich, konkrete Notwendigkeiten, die sich mit noch so netten, am grünen Tisch ausgedachten Theorien nicht so leicht vertragen, hat auch die Fünfsternebewegung auf den Boden der Tatsachen geholt.

Während im politischen Bereich wieder davon abgegangen wird, entdeckt der kirchliche Bereich die Mandatsbeschränkung für die Leitungsebene der internationalen Laienvereinigungen. Ein neues Generaldekret des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben ordnet eine Höchstdauer der Amtsperioden aller Leitungsämter von fünf Jahren an. Zudem wurde die Ausübung einer Funktion auf zwei aufeinander folgende Amtsperioden, also maximal zehn Jahre, beschränkt. Um wiedergewählt zu werden, muß zumindest eine Amtsperiode ausgesetzt werden. Das gilt allerdings nur für die nachgeordneten Ämter, aber nicht für die Vorsitzenden. Wer das höchste Amt, das eines Moderators, für zwei Amtsperioden hintereinander innehatte, kann gar nicht wiedergewählt werden.

Das Generaldekret, das von Kardinal Kevin Farrell, Präfekt des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben, unterzeichnet ist, wurde am 3. Juni erlassen. Es erhielt am 2. Juni die Zustimmung von Papst Franziskus und tritt am kommenden 3. September in Kraft.

Betroffen sind 122 internationale Vereinigungen von Gläubigen päpstlichen Rechts. Papst Johannes Paul II. erteilte mit dem nachsynodalen Schreiben Christifideles laici von 1988 dem damaligen Päpstlichen Rat für die Laien den Auftrag, ein Direktorium anzulegen, eine Liste, in der alle Vereinigungen zu verzeichnen sind, die eine „offizielle Anerkennung und ausdrückliche Genehmigung“ des Heiligen Stuhls erhalten haben.

In einer zum Generaldekret veröffentlichten erläuternden Note wird ausgeführt, daß die Laienvereinigungen verpflichtet sind, Generalversammlungen einzuberufen und die dem neuen Dekret widersprechenden Teile der eigenen Statuten zu ändern. In den Erläuterungen wird der Eingriff damit begründet, daß „die Erfahrung gezeigt hat, daß der Generationenwechsel in den Leitungsgremien durch Rotation der Führungsverantwortung großen Nutzen für die Vitalität der Vereinigung bringt“.

Den tatsächlichen Grund nennt eine andere Stelle in den Erläuterungen, mit der getadelt wird: Nicht selten begünstige die fehlende Begrenzung der Leitungsmandate bei Führungspersonen Formen der Usurpation des Charismas, Personalismen, Konzentrierung von Funktionen in einer Hand und nicht zuletzt „Formen der Selbstbezogenheit“, die „leicht Ursache für schwere Verletzungen der persönlichen Würde und Freiheit und auch für regelrechten Mißbrauch sein können.“

Diese Neuregelungen greifen tief in das Leben bedeutender kirchlicher Gemeinschaften ein. Vor allem überlagern sie das charismatische Element durch ein formalistisches und bürokratisches. Nach kirchlichem Verständnis entstehen Ordens- oder Laiengemeinschaften nicht am grünen Tisch, sondern geführt vom Heiligen Geist durch charismatische Gründungsgestalten. Das mag zwar manchmal nicht unproblematisch sein, hat sich jedoch durch die Jahrhunderte bewährt. Dieses Wachsen aus dem Geist entspricht dem kirchlichen Denken und dem gläubigen Herzen.

Künftig müssen Gründer nach der kurzen Zeit von nur zehn Jahren – die Kirche denkt normalerweise in ganz anderen Zeitdimensionen – sich zurückziehen, weil ein Bürokratismus wichtiger ist als die Lebendigkeit im Geist, die erst das Entstehen einer Vereinigung ermöglicht.

Von der Neuregelung betroffen sind Vereinigungen wie Regnum Christi der Legionäre Christi, die Schönstattbewegung, Foyer de Charité, Comunione e Liberazione (CL), die Charismatische Erneuerung, Chemin Neuf, die Gemeinschaft Cenacolo, Gemeinschaft Sant‘Egidio, die Vinzenzgemeinschaft, die Gemeinschaft der Seligpreisungen, die Gemeinschaft Emmanuel, die Herolde des Evangeliums, das Internationale Kolpingwerk, die Legio Mariae, Militia Jesu Christi, die Familie Mariens, die Fokolarbewegung, das Weltsekretariat der Cursillo-Bewegung und zahlreiche mehr.

Unklar ist, ob auch der Neokatechumenale Weg dazu gehört. Dieser bemühte sich um die Aufnahme in das Direktorium, scheint aber darin nicht auf. Vielleicht ist man darüber nun dort gar nicht so enttäuscht.

Der Eingriff des Heiligen Stuhls wird als Versuch einer Schwächung der neuen geistlichen Gemeinschaften gesehen. Der deutsche Jesuit Ulrich Rhode, Dekan der Fakultät für Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Gregoriana und Consultor des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Leben, schrieb im Osservatore Romano einen Kommentar zum neuen Dekret. Darin führte er aus, daß die Leitungsgremien der neuen Gemeinschaften „bisher nicht“ Gegenstand besonderer kanonischer Normierung gewesen seien und daher „ein hohes, vielleicht zu hohes Maß an Freiheit genossen“ hätten. NBQ spricht von einem „Signal“ für die Kirche in Italien, die sich in einem zunehmend „synodalen Klima“ befinde, das von Papst Franziskus angestoßen wurde.

Die Schwächung der päpstlich anerkannten Laienvereinigungen beendet ein Kapitel, das vor allem im Pontifikat von Papst Johannes Paul II. eine große Rolle spielte. Der polnische Papst setzte vor allem in Italien auf die neuen geistlichen Gemeinschaften als dynamisches Element, um die Kirche am Episkopat vorbei, der von Kardinal Carlo Maria Martini und Kardinal Anastasio Alberto Ballestrero angeführt wurde, zu erneuern.

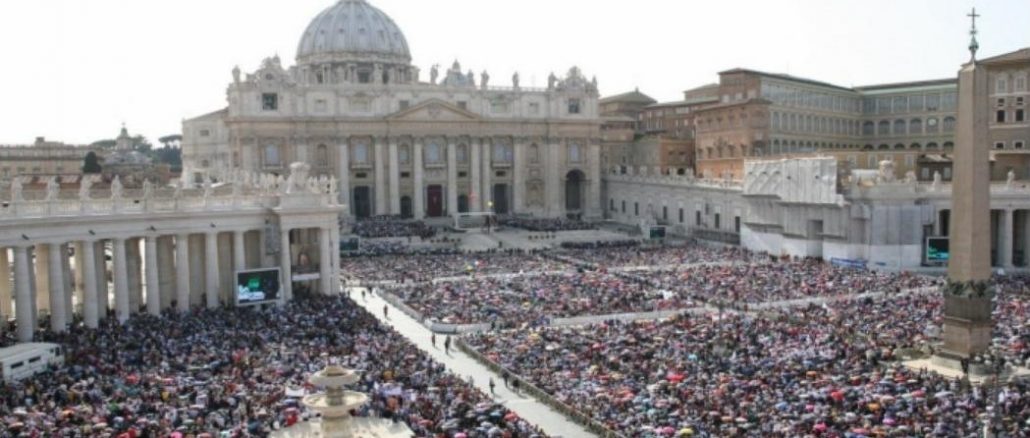

Dazu gehören prägende Erlebnisse wie jenes von Don Luigi Giussani. Als Papst Paul VI. nach dem Streit um die Enzyklika Humanae vitae die Jugend in den 70er Jahren aufforderte, sich um den Nachfolger des Petrus zu scharen, blieb er auf dem Petersplatz allein. Don Giussani baute Comunione e Liberazione (CL) auf und konnte unter Johannes Paul II. den Petersplatz alleine füllen. Was unter dem polnischen Papst erwünscht war, muß es unter dem argentinischen aber nicht sein.

Als 2015 und 2016 unter dem Motto Family Day zwei Großkundgebungen gegen die Anerkennung der „Homo-Ehe“ und des Adoptionsrechts für Homosexuelle, gegen die Einführung der Gender-Ideologie an den Schulen eine Massenmobilisierung erfolgte und zwei Millionen Menschen in Rom für Ehe und Familie und das Lebensrecht der ungeborenen Kinder demonstrierten, war man in Santa Marta gar nicht glücklich darüber. Das zahlenmäßig stärkste Einzelkontingent hatte der Neokatechumenale Weg mobilisiert. Auch das ist in Santa Marta nicht vergessen.

Kardinal Martini, ein Jesuit wie Franziskus, stand wegen der neuen geistlichen Bewegungen in offenem Konflikt mit Johannes Paul II. Martini verlangte, daß sich diese Vereinigungen „der Bewertung und dem Urteil der Bischöfe unterwerfen“.

Johannes Paul II. hingegen empfahl Vereinigungen, die sich in Säkularinstitute umwandeln wollten, eine Laienvereinigung zu bleiben, um nicht unter die Aufsicht der Ordenskongregation zu geraten.

Bild: laity.va (Screenshot)