(Rom) Gestern holte Papst Franziskus den Neujahrsempfang für das beim Heiligen Stuhl akkreditierte Diplomatische Corps nach. Ursprünglich sollte dieser bereits am 25. Januar stattfinden, mußte jedoch wegen eines starken Ischiasanfalls des Papstes ausfallen mit dem Hinweis, ihn zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Anders als wegen des Coronavirus für den eigentlichen Termin angekündigt, fand die Begegnung dann doch nicht in der weitläufigen, aber unpersönlichen Päpstlichen Audienzhalle Paolo VI, sondern in der Benediktionsaula des Apostolischen Palastes statt. Normalerweise empfängt der Papst die Botschafter der verschiedenen Staaten in der Sala Regia. Da derzeit Corona-Maßnahmen omnipräsent sind, erfolgte eine Verlegung in die größere Benediktionsaula, die durch die Sala Regia erreicht wird und den Zugang zur Benediktionsloggia ermöglicht. Auf dieser auf den Petersplatz gerichteten Mittelloggia zeigt sich nach dem Konklave der neugewählte Papst der Stadt und dem Erdkreis. Von dieser Loggia spendet er zu besonderen Anlässen auch den Apostolischen Segen Urbi et orbi.

Die päpstliche Ansprache an die Botschafter weist einige Zwischenüberschriften auf, die besondere Schwerpunkte hervorheben: „Gesundheitspolitik“, „Umweltkrise“, „Wirtschaftliche und soziale Krise“ und „Krise der Politik“.

Der Besuch im Irak

Gleich zu Beginn seiner Ansprache bekräftigte Franziskus seinen Wunsch, den Irak zu besuchen. Zeitgleich mit dem Empfang für die Diplomaten veröffentlichte das vatikanische Presseamt das Programm für die Irak-Reise. Sie wird vom 5.−8. März dauern.

Der erste Tag ist den offiziellen Begegnungen mit dem Staatspräsidenten, der Regierung des Iraks, dem Diplomatischen Corps und Vertretern der Zivilgesellschaft vorbehalten. Am Abend ist in der katholischen Kathedrale von Bagdad ein Zusammentreffen mit den Bischöfen, Priestern, Ordensleuten, Seminaristen und Katecheten vorgesehen.

Der 6. März dient der Begegnung mit dem Oberhaupt der irakischen Schiiten, Großajatollah Ali as-Sistani in Nadschaf, einer der sieben heiligen Städte des schiitischen Islams. Dort befindet sich die Imam-Ali-Moschee, in der Ali ibn Abi Talib, ein Vetter und Schwiegersohn Mohammeds, begraben liegt. Er war von 656−661 der vierte „rechtgeleitete Kalif“ und wird von den Schiiten als erster der Zwölf Imame gezählt.

Auf die Begegnung mit as-Sistani folgt ein „interreligiöses Treffen“ in Ur, das im dritten vorchristlichen Jahrtausend das Zentrum der Sumerer war. Dieses Treffen gilt neben der Begegnung mit den Christen des Landes als Hauptprogrammpunkt und zentraler Grund für die Papst-Reise.

Am Abend wird Franziskus in der chaldäischen Kathedrale von Bagdad eine Messe zelebrieren. Die chaldäisch-katholische Kirche, eine 1553 entstandene Abspaltung der nestorianischen Assyrischen Kirche des Ostens, ist seit 1681 mit Rom uniert.

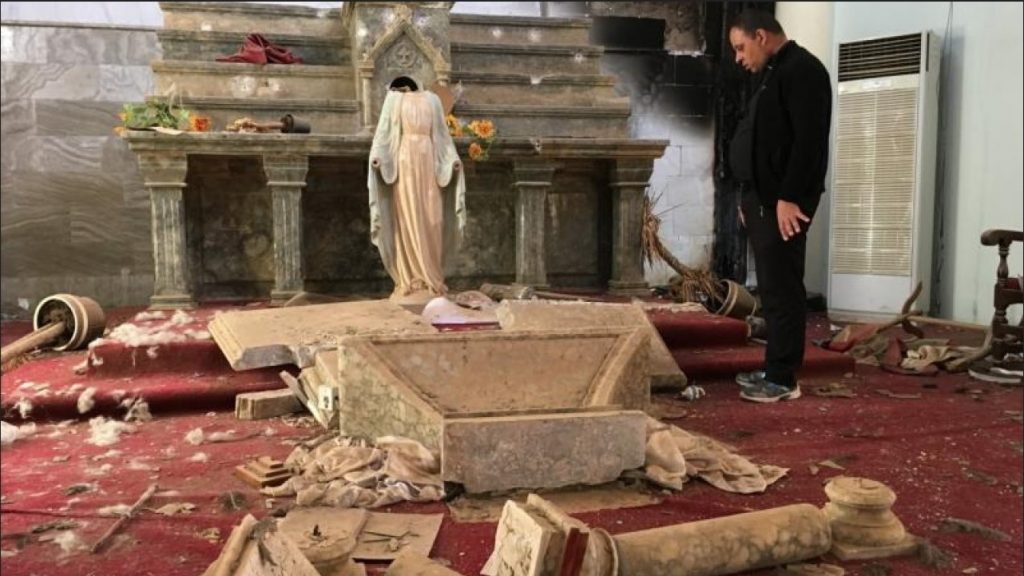

Den dritten Besuchstag wird Franziskus im irakischen Kurdistan verbringen. Nach Begegnungen mit dem Präsidenten und dem Regierungschef der Autonomen Region Kurdistan in Arbil (Erbil) wird Franziskus in Mossul für die Opfer des Krieges beten.

Anschließend wird der Papst in der Ninive-Ebene südöstlich von Mossul die christliche Stadt Karakosch (Baghdida) besuchen. 98 Prozent der Einwohner sind Assyrer und sprechen Aramäisch. Sie gehören zum Großteil der mit Rom unierten syrisch-katholischen Kirche an, eine Minderheit der syrisch-orthodoxen Kirche. 2014 wurde die Stadt zur Zielscheibe der Dschihad-Miliz Islamischer Staat (IS). Nachdem die Bevölkerung geflohen war, mußte der von kurdischen Peschmerga unterstützte assyrische Selbstschutz die Stadt räumen, die am 6. August 2014 vom Islamischen Staat (IS) erobert wurde. Zwei Jahre blieb Karakosch in den Händen der Dschihadisten, die im Oktober 2016 die Stadt kampflos aufgaben, als die irakischen Streitkräfte vorrückten. Nur die Hälfte der rund 50.000 Christen, die 2014 die Stadt bewohnten, ist seither zurückgekehrt. Viele sind ausgewandert. Der Wiederaufbau der von den Islamisten zerstörten syrisch-katholischen Großen al-Tahira-Kirche, der wichtigsten Kirche der Stadt, ist mit Unterstützung des Hilfswerks Kirche in Not im Gange. Die Dschihadisten zerstörten alle christlichen Symbole an der Kirche und benutzten sie als Schießstand.

Abends wird Papst Franziskus als letzten Programmpunkt seines Irak-Besuches im Franso-Hariri-Stadion in Arbil eine Messe zelebrieren. Benannt ist das Stadion nach dem assyrischen Christen und Politiker Franso Hariri, der Gouverneur der Provinz Arbil und Minister der Regionalregierung von Kurdistan war. 2001 wurde er von islamischen Terroristen ermordet. Sein Sohn Fawzi Hariri war 2006−2010 irakischer Bundesminister für Industrie und Bodenschätze. Seit 2019 ist er Kabinettschef des Präsidenten der Autonomen Region Kurdistan.

Das Geheimabkommen mit den chinesischen Kommunisten

Gleich im ersten Teil seiner Ausführungen vor dem Diplomatischen Corps nahm Franziskus zum Geheimabkommen mit der kommunistischen Volksrepublik China Stellung. Inhalt des im Herbst des vergangenen Jahres verlängerten Abkommens ist eine Übereinkunft für Bischofsernennungen. Wörtlich sagte der Papst:

„Darüber hinaus haben der Heilige Stuhl und die Volksrepublik China am 22. Oktober vereinbart, die Gültigkeit des 2018 in Peking unterzeichneten vorläufigen Abkommens bezüglich der Ernennung von Bischöfen in China um weitere zwei Jahre zu verlängern. Es handelt sich um eine Übereinkunft, die im Wesentlichen pastoraler Natur ist. Der Heilige Stuhl hofft, dass der eingeschlagene Weg im Geiste des Respekts und gegenseitigen Vertrauens weitergeht und zur Lösung von Fragen gemeinsamen Interesses weiterhin beiträgt.“

Der Schutz des Lebens

Am Beginn des Kapitels „Gesundheitspolitik“, das sich der Corona-Krise widmete, sprach Franziskus über Abtreibung und Euthanasie, ohne beide Angriffe gegen das Leben beim Namen zu nennen:

„Die Pandemie hat uns mit voller Wucht zwei unausweichliche Dimensionen der menschlichen Existenz vor Augen gestellt: Krankheit und Tod. Gerade dadurch erinnert sie auch an den Wert des Lebens, jedes einzelnen menschlichen Lebens, und an seine Würde in jedem Augenblick seines irdischen Weges, von der Empfängnis im Mutterleib bis zu seinem natürlichen Ende. Bedauerlicherweise ist festzustellen, dass sich unter dem Vorwand, vermeintliche subjektive Rechte zu garantieren, eine wachsende Zahl von Gesetzgebungen in der ganzen Welt von der unabdingbaren Pflicht, menschliches Leben in jeder Phase zu schützen, zu entfernen scheint.“

Ein jüngstes Beispiel einer Gesetzgebung, die sich „von der unabdingbaren Pflicht, menschliches Leben in jeder Phase zu schützen“, entfernt, lieferte Argentinien, die Heimat von Franziskus. Am 30. Dezember stimmte als zweite Kammer auch der argentinische Senat dafür, daß die Tötung ungeborener Kinder legalisiert wird. Am 14. Januar unterzeichnete der linksperonistische Staatspräsident Alberto Fernandez das Gesetz, das er selbst eingebracht hatte, und setzte es in Kraft. Diese Art von Gesetzgebungen „scheinen“ sich allerdings nicht nur von dieser „unabdingbaren Pflicht“ zu entfernen, sondern haben sich zweifellos entfernt. Ein ungeborenes Kind, das abgetrieben wird, scheint nicht getötet worden zu sein, sondern wird getötet. Ein euthanasierter alter oder kranker Mensch scheint nicht euthanasiert zu werden, sondern wird euthanasiert, wie es in Belgien und den Niederlanden als „Tötung auf Verlangen“ auch tragische Wirklichkeit ist. Ein jüngstes Negativbeispiel für die Ausbreitung der Euthanasie stellt Portugal dar, wo das Parlament am 29. Januar für die Legalisierung der sogenannten „aktiven Sterbehilfe“ stimmte. Unklar ist noch, ob Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa, ein Christdemokrat und Verfassungsrechtler, das Gesetz unterzeichnen wird.

Ob Joe Biden, der neue Hausherr im Weißen Haus, die Aufforderung von Papst Franziskus auf sich bezogen haben wird? Bisher weicht Santa Marta jeder Gelegenheit aus, Biden mit dessen Abtreibungshaltung zu konfrontieren. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen war der US-Bischofskonferenz aufgetragen worden, sich nicht gegen Biden oder für Trump auszusprechen.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Vatican.va (Screenshot)/MiL