(Rom) Die Tötung des iranischen Generals Qassem Suleimani durch die USA erhöhte die Kriegsgefahr im Nahen Osten, obwohl keine der beiden Seiten an einer direkten Konfrontation interessiert scheint. Mit Spannung wurde deshalb die diesjährige Neujahrsansprache von Papst Franziskus an das Diplomatische Corps erwartet. Für den Vatikanisten Sandro Magister war das Anlaß, einen Blick auf die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Iran bzw. den Schiiten zu werfen.

In seiner Rede wiederholte Franziskus weitgehend seine Stellungnahme beim Angelus vom 5. Januar. Wörtlich sagte er den Diplomaten:

„Besorgniserregend sind vor allem die Signale, die infolge der wachsenden Spannung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten aus der ganzen Region kommen und vor allem den langsamen Prozess des Wiederaufbaus des Irak gefährden, wenn daraus nicht sogar die Basis eines umfangreichen Konflikts entsteht, den wir alle verhindern möchten. Ich erneuere daher meinen Appell an alle Beteiligten, man möge eine weitere Eskalation vermeiden und unter voller Achtung der internationalen Rechtsordnung »die Flamme des Dialogs und der Selbstbeherrschung« am Brennen halten.“

Der einflußreiche General Suleimani wurde durch eine bewaffnete Drohne getötet, kurz nachdem er in Bagdad eingetroffen war, um die Antwort des Irans auf die von Saudi-Arabien überraschend signalisierte Bereitschaft zu Friedensgesprächen zu überbringen. Die entsprechenden Aussagen des irakischen Premierministers nach dem Attentat sorgten für einige Überraschung und Irritationen. War General Suleimani ein „Friedensbote“? Zutreffender könnten Stimmen sein, die in der Tötung Suleimanis das notwendige Opfer sehen wollen, um einen drohenden Krieg zwischen den USA und dem Iran abzuwenden. Solche Hintergründe oder Anspielungen finden sich in den Stellungnahmen von Papst Franziskus natürlich nicht.

Magister erinnert vielmehr an die traditionell guten Beziehungen zwischen dem Vatikan und dem Iran. Bereits 1954 wurden unter dem Schah diplomatische Beziehungen zwischen Persien und dem Heiligen Stuhl aufgenommen und auch dann nicht abgebrochen, als der Schah 1979 gestürzt wurde. Ein Ereignis, das für die USA hingegen traumatisch war und eine bis heute anhaltende, schwer belastende Feindschaft provozierte, aus der US-Präsident Donald Trump gerade herauskommen möchte – auf seine Art.

Die Kontakte der katholischen Kirche beschränkten sich bereits vor 1979 nicht auf das pro-westliche Schah-Regime, sondern galten ebenso den Schiiten und ihrer religiösen Führung, den Ajatollahs. Im Gegensatz zu den Sunniten verfügen die Schiiten über eine geistliche Hierarchie, was Gespräche erleichtert.

„Mit dem schiitischen Islam gibt es eine konsolidiertere Tradition des kulturellen Austausches als mit dem sunnitischen Islam“, so Magister.

Auf geopolitischer Ebene sah die vatikanische Diplomatie im Iran weit „mehr einen Faktor der Stabilisierung als des Konflikts“ und nicht zuletzt „der Protektion der christlichen Minderheiten im Iran und im nahen Syrien“.

Diese Feststellung Magisters mag verwundern, findet aber ihre Bestätigung. Die Ajatollahs erkennen die historischen Kirchen an, darunter auch die katholische Kirche, während sie die evangelikalen Freikirchen US-amerikanischen Zuschnitts ablehnen. Das hat zwei Gründe: einmal wegen der „Aggressivität“, mit der manche Freikirchen werben, was als Provokation aufgefaßt wird; zum anderen wegen der Überzeugung, daß die Freikirchen den US-Geheimdiensten als Tarnung dienen, um Agenten und Provokateure ins Land zu schleusen, Kollaborateure anzuwerben, Spionage zu betreiben und operative Einsätze durchzuführen. Beide Vorwürfe sind nicht unbegründet.

Darauf geht Magister nicht ein. Er weist darauf hin, daß der Heilige Stuhl seit Beginn des von US-Präsident Barack Obama vom Zaun gebrochenen Syrienkonflikts kein „Regime change“, keinen Machtwechsel unterstützte. Im Gegenteil. Die Christen Syriens stehen hinter Staatspräsident Bashar al-Assad, in dem sie die einzige Garantie sehen, nicht ausgelöscht zu werden. Assads Macht wird nicht zuletzt von den Al-Quds-Brigaden gestützt, die Teil der iranischen Revolutionsgarden sind und von General Suleimani befehligt wurden. Im Umgang mit der sunnitischen Zivilbevölkerung in Syrien machten sich diese schiitischen Einheiten keinen guten Namen.

Jüngst, so Magister, waren aus dem Vatikan ungewohnte Signale zu vernehmen, die von den traditionell guten Beziehungen zur Islamischen Republik Iran abweichen und eine Distanzierung erkennen lassen. Das jüngste Signal wird von ihm ausführlich besprochen.

Im Heft 4069 der römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica, die nur wenige Stunden vor dem tödlichen Angriff auf General Suleimani in Druck ging, findet sich der Aufsatz „Der ‚heiße Herbst‘ im Libanon und im Irak“. Er stammt aus der Feder von P. Giovanni Sale SJ, dem Haushistoriker der Zeitschrift, deren Artikel nur mit Druckerlaubnis des Heiligen Stuhls erscheinen dürfen. Ihr Schriftleiter, P. Antonio Spadaro SJ, gehört zum engsten Vertrautenkreis von Papst Franziskus. Magister bezeichnet Sales Artikel daher als „interessanten ‚Test‘“. Er lasse erkennen, wie der Vatikan die aktuellen Hegemoniebestrebungen des Iran sieht, die nicht nur Syrien, sondern auch den Libanon und den Irak betreffen.

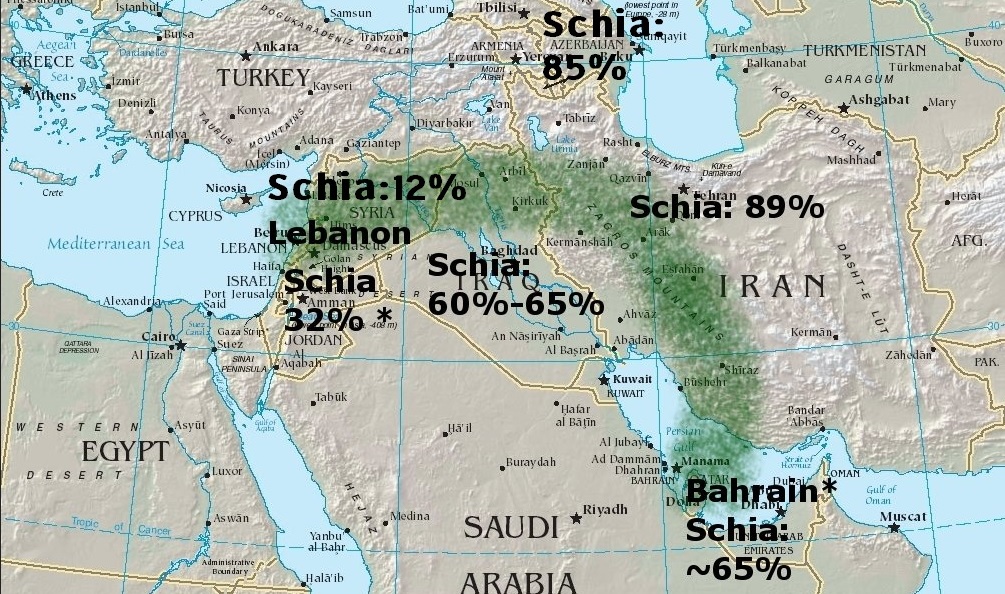

Sale ist ein ausgewiesener Kenner der islamischen Welt und ihrer Geschichte. Auf zehn Seiten bietet er einen Überblick über die Proteste und Unruhen, die seit einigen Monaten im Libanon, im Irak, aber auch im Iran aufgeflammt sind. Der Jesuit legt dar, daß der vorwiegend von jungen Leuten getragene Protest sich im Irak vor allem gegen „die Ajatollahs von Teheran“ richtet, die „sehr daran interessiert sind, die Region des sogenannten ‚schiitischen Halbmondes‘ strategisch zu kontrollieren“.

Im Irak gilt derzeit „ein nicht amtliches Quotensystem“, das „die Macht unter den drei großen Wählergruppen aufteilt: den Schiiten, den Sunniten und den Kurden“. Zur genauen Stärke dieser Gruppen liegen nur ungefähre Zahlen vor. Demnach dürften 58 Prozent der Iraker Schiiten und 38 Prozent Sunniten sein. Die Kurden sind hingegen eine ethnische Gruppe. Sie machen etwa 15 Prozent der irakischen Bevölkerung aus, die zum Großteil Sunniten sind. Das Quotensystem garantiert den Schiiten den Vorrang, der militärisch vom Iran abgesichert wird.

Zu dieser militärischen Absicherung im Zusammenhang mit den Unruhen schreibt Sale:

„Seit dem Ausbruch der Proteste am 1. Oktober 2019 sind nach offiziellen Schätzungen rund 360 Menschen ums Leben gekommen, während die Zahl der Verletzten 16.000 beträgt. Während der ersten Woche des Aufstands gab es nicht identifizierte, aber dem Iran zugeschriebene Heckenschützen, die auf die Menge schossen. Auch die Bereitschaftspolizei der Brigade 46, die für die Sicherheit des extrem geschützten ‚grünen Bereichs‘ zuständig ist, in dem sich die Regierung befindet, beteiligte sich aktiv an der Repression, indem sie scharfe Munition abfeuerte.“

Dennoch griffen die Unruhen Mitte November auch auf den Iran über und wurden auch dort blutig unterdrückt.

„Viele Demonstranten protestieren gegen die teure Außenpolitik der Islamischen Republik zur Unterstützung ihrer Verbündeten und regionalen Klientel: die Hisbollah im Libanon, die Huthi im Jemen, die syrische Regierung und die zahlreichen schiitischen Milizen im Irak. […] Die Demonstrationen wurden von der Polizei hart unterdrückt, die nicht zögerte, wie im Irak scharfe Munition gegen die Demonstranten einzusetzen, was laut Amnesty International mindestens 208 Todesopfer forderte. […] Die Unruhen gingen jedoch weiter, auch weil die soziale Unzufriedenheit, die das Land erschüttert, nicht nur wirtschaftlich Natur ist, sondern tiefer. Der Export der islamischen Revolution, die das Regime legitimiert und öffentliche Gelder in fernen Kriegen ausgibt, aber seine Bürger der Grundversorgung beraubt, ist umstritten.“

Zum Abschluß seiner Analyse schreibt Sale:

„Die Propaganda des Regimes interpretierte die Tatsachen sofort nach den üblichen Schablonen: Die Aufstände auf den Straßen wurden von den Feinden der islamischen Revolution betrieben. […] Aber selbst wenn die Proteste im Iran, im Irak und im Libanon irgendwie niedergehalten werden sollten, würde das Problem für Teheran bestehenbleiben. Es sind nicht nur Amerikaner, Israelis oder Saudis, die den schiitischen Einfluß auf die Region begrenzen wollen und die Führer der Islamischen Republik beunruhigen. Der Druck kommt auch von den verarmten und desillusionierten Gemeinschaften des Nahen Ostens, für die die alten Widerstandsparolen gegen die ‚äußeren Feinde‘ der schiitischen Revolution nicht mehr ausreichen und auch nicht mehr brauchbar sind‘.“

Soweit die Civiltà Cattolica.

„Es gibt aber noch das, was nicht gesagt wird und was der Vatikan weiß, aber vorzieht nicht zu sagen“, so Magister.

Dazu gehört die Rolle, die General Suleimani viele Jahre spielte, „bevor ihn in der Nacht auf den 3. Januar eine von einer amerikanischen Drohne abgeschossene Rakete knapp außerhalb des Flughafens von Bagdad auslöschte“. Magister weiter:

„Wenn Pater Sale die ’nicht identifizierten, aber dem Iran zugeschriebenenen Heckenschützen‘ erwähnt, die in Bagdad auf Demonstranten schossen, sagt er nicht, daß bei der Zusammenkunft der irakischen Sicherheitskräfte mit Premierminister Adil Abdul Mahdi am Beginn der Proteste, um zu entscheiden, wie diese unterdrückt werden könnten, Suleimani den Vorsitz führte, wie aus einem detaillierten Korrespondentenbericht von Associated Press hervorgeht. Am nächsten Tag eröffneten die Heckenschützen von den Dächern das Feuer.“

Bei den Opferzahlen von Bagdad hält sich die Civiltà Cattolica an die „amtlichen Schätzungen“.

„In den drei Monaten der Kundgebungen scheint es mehr Tote und Verletzte gegeben zu haben, nämlich 600 und 22.000 laut dem, was der Corriere della Sera vom 8. Januar unter Berufung auf Ahmed al Mutlak, Parlamentsmitglied und Generalsekretär der irakischen Sunnitenpartei Verhandlung und Wandel, berichtete“.

Mit Ahmed al-Mutlak ist in Wirklichkeit Saleh al-Mutlak gemeint, Vorsitzender der Irakischen Front für den Nationalen Dialog und Vorsitzender der sunnitischen Koalition Al-Arabiya, die sich bei den Parlamentswahlen 2018 dem Bündnis Al-Wataniya anschloß. Obwohl 1977 aus der Baath-Partei entlassen und erst wieder seit dem Sturz von Saddam Hussein politisch aktiv, steht Mutlak ihren Positionen nahe. Von 2010–2015 war der Sunnit neben einem Schiiten und einem Kurden dritter stellvertretender Ministerpräsident des Irak.

Suleimani wird im Irak auch für das Verschwinden von 12.000 Sunniten verantwortlich gemacht, die unter dem Verdacht, Oppositionelle zu sein, gefangengenommen wurden, als sie sich aus irakischen Regionen, die vom Islamischen Staat (IS) erobert wurden, auf der Flucht in den schiitischen Süden befanden.

Die schiitischen Milizen, die direkt oder indirekt unter dem Kommando von General Suleimani standen, zählen mehr als 140.000 Mann. Darunter sollen sich zahlreiche Iraner befinden. Sie überschneiden sich teilweise mit offiziellen Einheiten der irakischen Streitkräfte. Laut Mutlak handelt es sich beim Oberbefehlshaber der schiitischen Milizen Al-Haschd asch-Shaabi (Nationale Volksmobilmachungskräfte) um denselben Faleh al-Fayaz, der den irakischen Militärnachrichtendienst befehligt. Dessen Stellvertreter Abu Mahdi al-Muhandis wurde zusammen mit General Suleimani getötet. Muhandis war gleichzeitig auch Kommandant der paramilitärischen Schiiten-Miliz Kataib Hisbollah, jener bereits erwähnten Brigade 46. Diese Miliz hatte Ende Dezember die US-Botschaft in Bagdad angegriffen und Mitte Dezember ein Dutzend friedlicher Demonstranten in einer Garage von Bagdad getötet, wie Daniele Raineri, der Korrespondent der Tageszeitung Il Foglio berichtete.

Die Nationalen Volksmobilmachungskräfte waren 2014 zum Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) gebildet worden.

„Suleimani war der uneingeschränkte Stratege an der Spitze der Al-Quds-Milizen der Revolutionswächter, den Eliteneinheiten der Islamischen Republik Iran, die den Auftrag haben, verdeckte Operationen im Ausland durchzuführen.“

Die Unterstützung von Assad im Syrienkrieg war sein größter Auftrag. Suleimani war es, der Rußlands Staatspräsidenten Putin überzeugen konnte, mit Luftangriffen in Syrien zu intervenieren, während er mit Bodentruppen gegen den Islamischen Staat (IS) kämpfte. Der Großteil seiner Kämpfer stammte nicht aus dem Iran, sondern wurde von ihm in der ganzen schiitischen Welt rekrutiert. Bei seinem Vormarsch vermied er den verlustreichen Kampf um jedes Haus und bevorzugte das Mittel der Belagerung. Das kostete zwar Zeit, erwies sich aber als erfolgreich, zumal er nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschied, um den Druck zu maximieren. Die Strategie eines „sparsamen Krieges“ forderte Hunderttausende Tote. „Die Überlebenden haben seine Tötung vor wenigen Tagen nicht beweint“, so Magister.

Bei Suleimanis Begräbnis, dem Volksmassen beiwohnten, waren jene, die in den Wochen zuvor gegen den „Export der islamischen Revolution“ demonstriert hatten, was die Hauptaufgabe des Generals war, wohl nicht anwesend.

Magister abschließend:

„Schon gar nicht die Familien der ‚mindestens 208 Toten‘, die La Civilità Cattolica unter Berufung auf Amnesty International nennt, und die der letzte Preis für den Wunsch nach Freiheit waren, die von Suleimani so gehaßt wurde.“

Der Iran webt unterdessen weiter am Mythos Suleimani. An ihm wurde schon gestrickt, als der General noch am Leben war. Ein Mythos aber ist nur ein Mythos.

Text: Andreas Becker

Bild: Civiltà Cattolica/Settimo Cielo/Vatican.va/Wikicommons (Screenshots)