„Wir enthüllen kein Geheimnis. Papst Franziskus hat es selbst stückchenweise in verschiedenen Interviews erzählt. Als ihn die Mafiagruppe von Sankt Gallen fragte – wohlgemerkt vor dem Konklave –, ob er die Wahl zum Papst annehmen werde, antwortete er, getrost dazu bereit zu sein. Während sich die Gruppe auf die Handhabung des Konklave und des künftigen Pontifikats vorbereitete, nahm er seinerseits – wohlgemerkt immer vor dem Konklave – an zwei ‚geheimen‘ Abendessen mit Pietro Parolin, seinem künftigen Staatssekretär, und mit Beniamino Stella, dem heutigen Präfekten der Kongregation für den Klerus teil.“

Mit dieser Einleitung werfen die Cronache di Papa Francesco einen kleinen Blick in die Vergangenheit, der keineswegs unbedeutend für die Gegenwart ist.

Die Revanche der Diplomaten

Sowohl Parolin als auch Stella gehören dem Diplomatischen Corps des Heiligen Stuhls an. Frühzeitig war nach der Wahl von Franziskus daher von der „Revanche der Diplomaten“ die Rede. Parolin war damals Apostolischer Nuntius in Venezuela und Stella Präsident der Päpstlichen Diplomatenakademie. Am 31. August 2013 wurde Parolin von Franziskus zum vatikanischen Staatssekretär ernannt, Stella zwei Wochen später zum Präfekt der Kongregation für den Klerus. Beide erhob er beim Konsistorium vom Februar 2014 in den Kardinalsstand. Das war zwei Tage nach der berühmt-berüchtigten Rede von Kardinal Walter Kasper, immer im Auftrag von Franziskus, mit der Kasper die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Kommunion forderte. Das war der Auftakt zur „großen Verwirrung“, die laut Kardinal Carlo Caffarra nur „ein Blinder leugnen“ kann.

Ein Abendessen im Kreis engster Vertrauter, um Spekulationen vorzubeugen, bedeutet nicht, daß es bei der Papstwahl nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Zweifel an der Rechtmäßigkeit sollen damit nicht genährt, aber Zusammenhänge aufgezeigt werden. Parolin und Stella waren damals „nur“ Kurienerzbischöfe und konnten damit nicht am Konklave teilnehmen. Die Abendessen dienten vielmehr dazu, in groben Zügen ein Regierungsprogramm abzustecken und erste Vorbereitungen für das Pontifikat zu treffen. Das spontane Wehen des Geistes, der völlig unerwartet den erwählte, an den niemand gedacht habe – so und ähnlich blumig stellte Wiens Erzbischof Schönborn die Wahl Bergoglios nach dem Konklave dar – sollte dann doch etwas anders aussehen. Tatsache ist, daß Kardinal Bergoglio bereits vor dem Konklave aktiv und zielstrebig Vorbereitungen für sein kommendes Pontifikat traf.

Das Regierungsprogramm mit den Zügen einer „Revolution“

Sein Regierungsprogramm, auf das er sich mit der Gruppe von Sankt Gallen und führenden Vertretern des Diplomatischen Corps verständigte, trägt die Züge einer „Revolution“. Reformen sehen anders aus, denn sie meinen Erneuerung. Die Erneuerung der Kirche erfolgte in der Kirchengeschichte stets durch Heilige und zwar ganz ohne Verwirrung und Zweideutigkeiten in der Lehre. Das Wort „Revolution“ ist dem Sprachgebrauch der Kirche fremd, aber eines der beliebtesten Wörter von Franziskus. Im Westen ist man geneigt, das als lateinamerikanische Caudillo-Rhetorik abzutun, als eine folkloristische Ausdruckform seiner argentinischen Herkunft. Hätte ein europäischer Papst in der Vergangenheit diese Vokabel auch nur annähernd so häufig, ja überhaupt gebraucht, wäre die Öffentlichkeit hellhöriger gewesen. Franziskus stammt aus Argentinien. Wer das Land nur mit Gauchos, Tango und Evita Peron in Verbindung zu bringen weiß, sollte sich mit Analysen zurückhalten. Jorge Mario Bergoglio ist der Sohn von Europäern. Er hat eine europäische Ausbildung genossen und – es kann nicht oft genug wiederholt werden – er ist Jesuit. Die Ausbildung als Angehöriger der Gesellschaft Jesu stellt sogar das entscheidende Element dar.

Kaum ein Orden versammelt in seiner bald 500jährigen Geschichte leuchtendere Höhen und dunklere Tiefen. Wenn das Motto des Landsknechtführers Georg von Frundsberg „Viel Feind, viel Ehr“ etwas spezifisch Christliches an sich hätte, dann könnte sich kein Orden verdienter damit schmücken als der Jesuitenorden. Kein Orden zog sich den erbitterten Haß so vieler Gegner zu, weil kein Orden sich hartnäckiger den unzähligen Feinden der Kirche und deren Ideologien entgegenstellte und kein Orden ihnen härter auf geistiger Ebene zusetzte, als die Söhne des heiligen Ignatius von Loyola. Der baskische Edelmann und ehemalige Offizier schuf mit seinem Orden etwas, was es in der Geschichte so noch nicht gegeben hatte: eine hochdisziplinierte Armee, die nur mit den Waffen des Geistes ficht und dabei – das ist entscheidend – aus lauter Einzelkämpfern besteht. Kein Heerführer der Geschichte hatte je eine solche Armee zur Verfügung.

Revolutionen bedürfen eines ideologischen Unterbaus. Er ist der eigentliche Antrieb der wirklichen Revolutionäre. Daher werden Revolutionen immer am grünen Tisch geplant – ausnahmslos.

Enzo Bianchi über die „Entschlossenheit“ von Papst Franziskus

Der römische Barnabitenpater Giovanni Maria Scalese ist seit 2014 Superior der mit dem Einmarsch westlicher Truppen errichteten Mission sui generis in Afghanistan, deren Aufgabe primär in der geistlichen Betreuung der im Land stationierten ausländischen Soldaten und Diplomaten besteht. Pater Scalese, der Rang und Würde eines Bischofs hat und dessen authentische Treue zum Papst nicht angezweifelt werden kann, betreibt den Blog Antiquo robore. Dieser Bischof, der vom äußersten Rand das Geschehen beobachtet – mehr „Peripherie“ als Afghanistan geht nicht mehr – schrieb am Montag:

„Ein Leser machte mich auf einen Vortrag von Enzo Bianchi aufmerksam, den er vergangene Woche, am 23. Mai, in Cagliari hielt.“

Enzo Bianchi, der sich Prior einer ökumenischen Mönchsgemeinschaft nennt, aber weder Priester noch Mönch, sondern ein Laie ist, wird von Msgr. Antonio Livi, dem ehemaligen Dekan der Philosophischen Fakultät der Päpstlichen Lateranuniversität ein „falscher Prophet“ genannt.

Papst Franziskus belohnte Bianchi, der für die kirchliche Anerkennung der Homosexualität, die Abschaffung des Priesterzölibats und für das Frauenpriestertum eintritt und Fatima als „Schwindel“ bezeichnet, weil ein Gott, der 1917 nichts über die nationalsozialistische Judenverfolgung sagt, „kein glaubwürdiger Gott“ sein kann. Bianchi, der mit Papst Benedikt XVI. nichts anzufangen wußte, streute Franziskus reichlich Blumen. Der Papst aus Argentinien sei ein „neuer Psalmist“, ja sogar ein „neuer Bernhard von Clairvaux“. Franziskus ernannte ihn am 22. Juli 2014 zum Consultor des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Man weiß im päpstlichen Hofstaat eben, wen man auszeichnet – und wen nicht.

Über den Vortrag in Cagliari wurde Bischof Scalese berichtet, daß Bianchi sich ab Minute 15:57 der Audioaufzeichnung zur Preisgabe von Vertraulichem hinreißen ließ, was die Entschlossenheit von Papst Franziskus zur Umsetzung von „Reformen“ betrifft. Bianchi sagte zum „erleuchteten“ Dokument Amoris laetitia:

„Papst Franziskus sagt ständig, um den Text, dieses klaren Dokuments zu verstehen: ‚Ich will kein fertiges Denken vermitteln oder dahin kommen, daß alles klar ist. Ich will Prozesse anstoßen‘. Der Papst ist sich bewußt, daß die Kirche eine enorme, komplexe Realität ist, eine gigantische. Zu denken, man könne etwas ändern, ist nicht leicht. Es braucht Zeit, weil auf jene gewartet werden muß, die langsamer sind. Deshalb gebraucht Franziskus diese Formel: ‚Ich will Prozesse beginnen‘.

Eines Tages wurde er in einer vertraulichen Situation gefragt: ‚Aber Heiligkeit, werden Sie alle diese Reformen zu Ende führen, die sie ankündigen?‘ Seine Antwort war: ‚Ich verlange nichts. Ich will, daß Prozesse begonnen werden, und ich will, daß der ganze Weg, den wir gemeinsam zurücklegen, unumkehrbar ist.‘

Ist das klar!? Das sagt Euch die Entschlossenheit, und wie Papst Franziskus ist.“

„Prozesse in Gang bringen“ – Die Langzeitstrategie

Bischof Scalese merkte dazu an, daß es sich nur um die Wiedergabe Bianchis handelt, aber es keinen Grund gebe, den Wahrheitsgehalt in Zweifel zu ziehen. Bianchi steht Franziskus nahe und er berichtete die Episode im Rahmen eines öffentlichen Vortrags. Letztlich enthüllte Bianchi in Cagliari nicht einmal ein Geheimnis. Bereits im ersten Interview, das Franziskus seinem Vertrauten, dem Jesuiten Antonio Spadaro, gewährte, das in der Ausgabe der Civiltà Cattolica vom 19. September 2013 (Nr. 3918) veröffentlicht wurde, sprach der Papst von den „Prozessen“, die er anstoßen will.

Laut der deutschen Jesuitenzeitschrift Stimmen der Zeit sagte der Papst wörtlich:

„Gott zeigt sich in einer geschichtsgebundenen Offenbarung, in der Zeit. Die Zeit stößt Prozesse an, der Raum kristallisiert sie. Gott findet sich in der Zeit, in den laufenden Prozessen. Wir brauchen Räume der Machtausübung nicht zu bevorzugen gegenüber Zeiten der Prozesse, selbst wenn sie lange dauern. Wir müssen eher Prozesse in Gang bringen als Räume besetzen. Gott offenbart sich in der Zeit und ist gegenwärtig in den Prozessen der Geschichte. Das erlaubt, Handlungen zu priorisieren, die neue Dynamiken hervorrufen. Es verlangt auch Geduld und Warten.“

Franziskus nahm damit den ersten der vier Grundsätze vorweg, die er am 24. November 2013 in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium veröffentlichte:

„Die Zeit ist mehr wert als der Raum.“

Die Revolution von Pedro Arrupe und Karl Rahner

Laut Cronache di Papa Francesco stehe hinter diesen Worten die Absicht, verwirklichen zu wollen, was die modernistischen Jesuiten bereits in den 60er und 70er Jahren verwirklichen wollten, allen voran der 28. Jesuitengeneral Pedro Arrupe und Karl Rahner, einer der einflußreichsten Theologen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: eine Revolution namens Modernismus. Das, was früher von allen Päpsten bekämpft und vom heiligen Papst Pius X. mit der Enzyklika Pascendi Dominici gregis verurteilt wurde.

Die Päpste legten bei der Bekämpfung besonderen Wert auf eine klar definierte Glaubenslehre. Heute scheint das Gegenteil zu gelten. Je wortlastiger, desto verschwommener, fließender, nicht mehr wirklich greifbar und auch nicht mehr wirklich verständlich. Die Lehre wurde biegsam und geschmeidig gemacht, wie eine Knetmasse, die nach Bedarf geformt und wieder umgeformt werden kann. Wer hören kann, der höre und wer verstehen kann, der verstehe, erhält in diesem Kontext eine ganze neue, eine ganz andere Bedeutung.

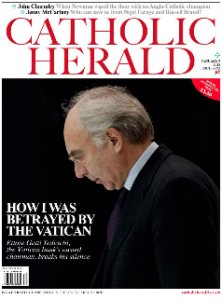

Gotti-Tedeschi vergleicht Papst Franziskus mit Napoleon

Der ehemalige Präsident der Vatikanbank IOR, Ettore Gotti-Tedeschi, dessen erzwungener Rücktritt im Mai 2012 bis heute Rätsel aufgibt, schrieb am Montag einen Aufsatz über „doktrinäre Ideologen“. Dabei stellte er die Frage, ob Papst Franziskus am Ende wie Napoleon sei.

In der jüngsten Ausgabe der geopolitischen Fachzeitschrift Limes stellte Germano Dottori, Experte für Internationale Strategische Studien, einen Zusammenhang zwischen dem Rücktritt von Benedikt XVI. und einer von der US-Regierung Obama inszenierten Kampagne gegen den deutschen Papst her. Dottori berichtete, daß unter einem Vorwand der Kirche der Ausschluß vom internationalen Geldverkehr vorexerziert wurde. Das Ziel? Den Rücktritt des Papstes zu erzwingen. Die Absetzung Gotti-Tedeschis, eines Vertrauten Benedikts XVI., erscheint in diesem Kontext wie ein Präludium des Unfaßbaren, das Benedikt am 11. Februar 2013 ankündigte.

Wie aber kommt der gläubige Katholik und erfahrene Bankier Gotti-Tedeschi dazu, Papst Franziskus mit Napoleon Bonaparte zu vergleichen?

Anlaß dazu war dessen morgendliche Predigt im Domus SanctঠMarthঠam vergangenen 19. Mai. Dazu Gotti-Tedeschi:

„Es wäre interessant zu wissen, wer Papst Franziskus empfohlen hat, in seiner Predigt denselben Ausdruck zu verwenden, den Napoleon Bonaparte gebrauchte, um seine Widersacher zum Schweigen zu bringen, denn dieser Fehler Napoleons kam Frankreich und Europa teuer zu stehen.“

Seine Biographen berichten , daß der selbsternannte Kaiser der Franzosen mit Verachtung die Kritiker seiner Regierung als „doktrinäre Ideologen“ brandmarkte. Sie seien Anhänger abstrakter Ideen, ohne Kontakt zur Wirklichkeit und mit mangelndem politischem Verstand.

Napoleon beendete das Morden der Jakobiner, um sich eine gefügige Staatsreligion zu schaffen

Mangelnden Realitätssinn könne man Napoleon wirklich nicht absprechen, so Gotti-Tedeschi. Er erkannte, im Gegensatz zu den Jakobinern, daß die Katholizität nicht auszurotten war. Vielmehr sah er in der Religion einen nützlichen, ja stabilisierenden Faktor für das Gemeinwesen, weshalb er die Vernichtungspolitik der Jakobiner aufgab und die Kirche als von ihm kontrollierter Staatsreligion zu einem gefügigen Partner machen wollte. Um auch Hand auf das Papsttum zu legen, besetzte und annektierte er Rom. Papst Pius VII. durchschaute die Absichten und exkommunizierte den Korsen, der sich mit der Verhaftung des Papstes revanchierte und Pius VII. als Gefangenen nach Frankreich verschleppen ließ. Die Religion interessierte Napoleon nicht, um zu evangelisieren, sondern um seine Macht abzusichern. Vor allem wollte er seinen Gegnern die „Waffe der Religion“ entziehen, die sich nur zu gut erinnerten, wie die Französische Revolution mit der Kirche und den Katholiken umgegangen ist, und das nicht nur in der Vendée.

Und was sagte Papst Franziskus am 19. Mai in Santa Marta? Er sprach von den “Ideologen der Doktrin“, eben den “doktrinären Ideologen“ Napoleons. Franziskus, der sich damit laut Meinung vieler Beobachter auf die vier Kardinäle der Dubia bezogen hat, forderte die Gläubigen auf, sich nicht von den „Ideologen der Doktrin“ erschrecken zu lassen. „Sind wir denn sicher, daß es überhaupt verschreckte Gläubige gibt?“, fragte Gotti-Tedeschi zurück.

„Erstaunlicherweise“ werde zur Durchsetzung einer Regierungsform der „Bezug zur Realität“ bemüht, die Notwendigkeit Realisten und nicht Idealisten zu sein. In Wirklichkeit führe das meist zu einer Verschlechterung der Situation, wenn es darüber keinen Konsens gibt und der Widerspruch mißachtet oder sogar verachtet wird. Der Verachtung Napoleons für seine Kritiker entspricht die „barmherzige“ Mißachtung der Dubia (Zweifel) durch Franziskus.

Napoleon hielt seinen Gegnern den mangelnden Kontakt mit der Wirklichkeit vor, indem er behauptete, daß die Wirklichkeit über den Ideen stehe. Ähnlich, so Gotti-Tedeschi, verhalte es sich mit Franziskus. Das strategische Konzept des Papstes scheint von der Überzeugung auszugehen, daß die „Realität“ der Verhaltensweisen des modernen Menschen über (den Ideen) der Tradition steht.

Amoris laetitia: ein Schreiben über die reale Liebe, nicht die über die Doktrin

Enzo Bianchi sagte vergangene Woche in Cagliari zum „besseren Verständnis des Geistes von Amoris laetitia und den tieferen Absichten des Papstes“:

„An erster Stelle: Amoris laetitia ist ein Schreiben über die reale Liebe, die reale, nicht über die Doktrin.“

Daher sei es falsch, daran festhalten zu wollen, dem modernen Menschen „strenge“ Normen (und Doktrinen) aufzwingen zu wollen, die aufgrund der veränderten „Zeichen der Zeit“ nicht mehr anwendbar seien. Das würde ja nur mehr wenige Leute interessieren, eben die lieblosen Traditionalisten, die sich in Formalismen und äußeren Schein flüchten, um Sicherheit zu gewinnen im Strom der Veränderungen. So und ähnlich abschätzig äußerte sich Franziskus immer wieder. Sein Wunsch, klare Grenzen zu ziehen, ist offensichtlich. Die Grenzziehung lautet: eine Mauer in Richtung Tradition, offene Grenzen Richtung Moderne.

Und wenn Franziskus sich irren sollte? Wenn das wirklich katholische Volk ganz anders denken sollte, als er meint? Diese Fragen beantwortet Gotti-Tedeschi mit dem Resümee:

„Napoleon ist gescheitert, weil seine Strategie falsch war. Ihm fehlte es an einer geopolitischen Gesamtschau. Vor allem verstand er den Willen der Völker nicht und umgab sich mit schlechten Mitarbeitern.“

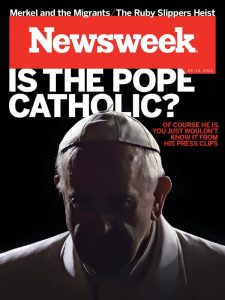

Ist der Papst katholisch? „Nein, er ist Jesuit“

Wer hätte sich vor dem 13. März 2013 träumen lassen, daß ein Wochenmagazin wie Newsweek einmal auch nur auf die Idee kommen könnte, auf der Titelseite die Frage zu stellen:

„Is the Pope Catholic?“ (Ist der Papst katholisch?).

Die Antwort lautet Nein und nochmal Nein. Das will etwas besagen. Und doch stand auf der Titelseite der Newsweek-Ausgabe vom 9. Oktober 2015 genau dieser Satz.

Die Antwort führender Katholiken auf diese haarsträubende Frage lautete damals im vertraulichen Gespräch:

„Nein, er ist Jesuit.“

Worin besteht die „Revolution“ von Franziskus? Sie vollzieht sich auf zwei Ebenen, und das seit dem ersten Tag seines Pontifikats. Der längerfristig angelegte Teil wurde bereits angedeutet und heißt: Personalpolitik. Auf personeller Ebene vollzieht Franziskus einen ziemlich konsequenten Umbau der Episkopate einiger Schlüsselländer. Die schwerwiegenden Folgen sind noch aus den 70er Jahren in Erinnerung. Es dauerte Jahrzehnte, um die progressiven Bischofsernennungen in den USA auszubügeln. Franziskus möchte diesen Prozeß, wie er selbst sagt, „unumkehrbar“ machen.

Am 19. April 2016 schrieb Le Journal de Montréal, daß Franziskus Kardinal Marc Ouellet, den für Bischofsernennungen zuständigen Präfekten der Bischofskongregation völlig ignoriert.

„Papst Franziskus hat seine Empfehlungen für die Ernennung neuer Bischöfe in den Papierkorb geworfen.“

Die frankokanadische Zeitung zitierte dazu den Quebecer Religionsspezialisten Alain Pronkin mit den Worten:

„Es ist beunruhigend, weil es die Aufgabe von Kardinal Ouellet in Rom ist, dem Papst die Namen vorzuschlagen, er aber ignoriert sie und entscheidet sich für ganz andere Kandidaten.“

Diese „anderen Kandidaten“ seien laut Pronkin einer bestimmten Richtung zuzuordnen, denn Franziskus sei stets auf der Suche nach „den progressivsten Kandidaten“.

Die stille Revolution: Türen für heterodoxe Themen aufstoßen

Auf der mittelfristigen Ebene werden Türen zu heterodoxe Thesen aufgestoßen, die von einem Heer von Mitläufern und verschreckten Gutgläubigen „auf Teufel komm raus“ für orthodox erklärt werden. Papst Franziskus tritt dabei nicht direkt auf, betätigt sich kraft seiner Vollmachten aber als Türöffner. Diese Strategie wurde beim Ehesakrament angewandt mit dem Ergebnis, daß in der ganzen Kirche die „größte Verwirrung“ herrscht. Dieselbe Strategie ist beim Weihesakrament bereits im Rollen, um den Priesterzölibat zu kappen. Brasilien und der Amazonas lassen grüßen.

Orientiert man sich an den Aussagen der Kardinäle Kasper und Schönborn – „malauguratamente entrambi tedeschi“ (unglückseligerweise beide Deutsche) –, dann zieht die „Revolution“ längst weitere Kreise. Die Überwindung der Unterscheidung zwischen „regulären“ und „irregulären“ Verbindungen zweier Menschen als „Ergebnis“ des umstrittenen nachsynodalen Schreibens Amoris laetitia des Papstes, stimmte beide Kardinäle „hocherfreut“. Mit Schönborns Gradualitäts-These läßt sich jede Sünde auflösen, weshalb Kurienkardinal Francesco Coccopalmerio bereits das kirchliche Verständnis von „Gut“ und „Böse“ in Frage stellte.

In diesem einen Absatz ist soviel Sprengkraft, um damit – nach menschlichem Ermessen – die ganze Kirche in die Luft zu sprengen. Jan Hus hatte vor 600 Jahren soviel Sprengpulver deponiert, daß damit selbst nach seiner Hinrichtung noch ganz Böhmen in die Luft gesprengt werden konnte. Martin Luther legte vor 500 Jahren Feuer an die Lunte und sprengte ganz Deutschland in die Luft. Er spaltete das deutsche Volk, machte das Heilige Römische Reich (deutscher Nation) und die Kaiserwürde zum kläglichen Schatten ihrer selbst, und am Ende verblutete ein Drittel des Volkes in den Religionskriegen. Dabei wären, wie selbst protestantische Theologen zugeben, spätestens mit dem Tod Luthers (1546) und den Ablaß-Beschlüssen des Konzils von Trient (1547) alle Voraussetzungen für die Versöhnung und Wiederherstellung der Einheit gegeben gewesen. Da die protestantischen Fürsten mit Hilfe Luthers die größte Vermögensumverteilung der deutschen Geschichte (bis zur unvorstellbaren Vertreibung von Millionen Deutschen aus dem Osten und Südosten und der kommunistischen Diktatur in Mitteldeutschland) vollzogen hatten, gab es in einer Mischung aus Stolz, Hochmut und Eigennutz keinen Willen mehr zum Zurück.

Ist am Beginn des 21. Jahrhunderts schon wieder jemand am Zündeln?

C9-Kardinalsrat: „Ergebnisse der Kurienreform gibt es, aber man sieht sie nicht“

Aber vielleicht sollte die Frage andersherum gestellt und noch von einer anderen Perspektive betrachtet werden. Was hat die von Franziskus am Beginn des Pontifikats verkündete und mittels C9- Kardinalsrat umgesetzte Kurienreform bisher gebracht? Herzlich wenig, wie selbst überzeugte Bergoglianer zugeben müssen. Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, der Koordinator des Kardinalsrates und enger Papst-Vertrauter, der sich vorsorglich bereits selbst als Kandidat für die Nachfolge von Franziskus ins Gespräch gebracht hat, sieht das so:

„Die Ergebnisse gibt es, aber man sieht sie nicht.“

Mit einem solchen Satz wird selbst gestandenen Katholiken einiges zugemutet.

C9-Rat hin oder her, am Ende entscheidet ohnehin der Papst, und der tut das mit oder ohne Kardinalsrat. Ohne tat er es beispielsweise im August 2016, als er die päpstlichen Einrichtungen für die Ehe und für das Leben, die noch aus der Zeit von Papst Johannes Paul II. stammen, auf Bergoglio-Kurs brachte. Da die Entlassung des Direktors und die Einsetzung eines neuen Großkanzlers, dort die Auswechslung gleich aller Mitglieder. Das magische Zauberwort heißt bei Papst Franziskus auch in diesem Fall: Personalpolitik.

Ein Beispiel: Vincenzo Paglia, der „willfährige Helfer“

Ob bei der Disziplinierung des Päpstlichen Instituts Johannes Paul II. für Studien zu Ehe und Familie oder der Päpstlichen Akademie für das Leben, der von Franziskus damit beauftragte Vertraute heißt Bischof Vincenzo Paglia von der Gemeinschaft von Sant’Egidio. Paglia gehört zu den kirchenpolitischen Fehlgriffen von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Ersterer machte ihn zum Diözesanbischof, damit auch Sant’Egidio als eine Art von Belohnung „ihren“ Bischof bekommt. Benedikt XVI. holte ihn sogar an die Römische Kurie und machte ihn zum Leiter des Päpstlichen Rates für die Familie. Auch in diesem Fall wäre es interessant zu wissen, wer dem Papst aus Bayern solche Fehlentscheidungen empfohlen hat. Zur Ehrenrettung Benedikts muß gesagt werden, daß sich viele während seines Pontifikats nicht zu erkennen gaben. Auch Paglia verhielt sich unter dem deutschen Papst „klugerweise“ so still, daß man ihn sogar zu wichtigen Themen nicht hörte. Seit Franziskus ist Paglia wie ausgewechselt und redselig.

Im Gefolge des argentinischen Papstes sprach Paglia zwei der radikalsten Abtreibungsideologen der Geschichte, Marco Pannella und Emma Bonino, beide Vertreter der Radikalen Partei Italiens „heilig“. Von Pannella sagte Paglia in einer Lobesrede: „Er glaubte, woran er glaubte“. Man könnte Paglia selbst in dieser Sache nicht vorwerfen, päpstlicher als der Papst zu sein. Es war Franziskus, der Emma Bonino, die ehemalige italienischen Außenministerin und EU-Kommissarin als „ganz Große“ lobte, die sich in den 70er Jahren selbst bezichtigt hatte, an mehr als 10.000 Abtreibungen mitgewirkt zu haben.

Karl Rahner und die Anleitung zur Kapitulation vor der Welt

Doch wie war schon Karl Rahner überzeugt: Das Wissen werde nur mehr eine Debatte zwischen unterschiedlichen Meinungen sein. Stefano Fontana, der Direktor des International Observatory Cardinal Van Thuan for the Social Doctrine of the Church (Kardinal Van Thuan Beobachtungsstelle für die Soziallehre der Kirche) und Chefredakteur der Kirchenzeitung des Erzbistums Triest, das vom mutigen Erzbischof Giampaolo Crepaldi geleitet wird, legte mit seinem neuen Buch „Die neue Kirche von Karl Rahner“, eine bemerkenswerte Studie über den deutschen Theologen vor, „der gelehrt hat, vor der Welt zu kapitulieren“. Das Buch ist unter demselben Titel „La nuova Chiesa di Karl Rahner. Il Teologo che ha insegnato ad arrendersi al mondo“ vor zwei Monaten erschienen. Der Einfluß Rahners auf die heutige Kirche und ihren Zustand ist kaum zu unterschätzen. Unmittelbar nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde unter Studenten der Päpstlichen Lateranuniversität erhoben, wer ihrer Meinung nach der bedeutendste Theologe der Kirchengeschichte sei: Die Studenten nannten nicht den heiligen Augustinus oder den heiligen Thomas von Aquin, sondern Karl Rahner.

Fontana schreibt dazu:

„Im Licht der heutigen Lage der Kirche betrachtet, stimmt es, Karl Rahner scheint gesiegt zu haben: Hirten, die unter den Gläubigen Zweifel säen, die es zulassen, daß andere Zweifel säen, ohne einzugreifen, die nur unwillig ertragen, daß Katholiken Muskeln zeigen, um die sogenannten ’nicht verhandelbaren Werte‘ zu verteidigen. Das ist die von Rahner gebrachte Revolution: eine demokratische und offene Kirche mit undefinierten Grenzen, von der Basis her strukturiert, pluralistisch in theologischer, philosophischer und lehrmäßiger Hinsicht, in der die Lehre durch die Pastoral ersetzt wird, die niemanden evangelisiert und erst recht niemanden mehr verurteilt, weil jede spezielle Lebenssituation ein guter Ausgangspunkt sein könne. Es ist die Kirche, die ohne ein exklusive Wahrheit, die es zu verkünden gilt, sich laut Rahner zur Welt bekehren muß. Hinter diesem schlechten These steht eine schlechte Philosophie, die ihre Bezugspunkte in Kant, Hegel und Heidegger hat.“

Maradiaga: „Das Kapital der Armen ist die Gesundheit. Papst Franziskus interessiert nur das“

Und was wiederholt Kardinal Maradiaga ständig, als wäre es eine fixe Idee?

„Das Kapital der Armen ist die Gesundheit … Den Papst interessiert nur das.“

„Wir fragen uns, in welchem Evangelium der Kardinal eine solche Unwahrheit gelesen hat und was aus dem wirklichen ‚Kapital‘ geworden ist, das sich Seele nennt, die es zu retten gilt und deren Erlösung Gott um einen so teuren Preis erkauft hat. Für dieses Seelenheil wurde das Petrusamt von Christus eingesetzt“, so Cronache di Papa Francesco.

Am 13. Februar begann die 18. Konferenzrunde des C9-Kardinalsrates mit einer Solidaritätserklärung für Papst Franziskus, die Kardinal Maradiaga den anderen vorlegt haben soll. Die Erklärung gehört zu jenen Dokumenten, die eine freie Willensbekundung fast unmöglich machen. Welcher Kardinal in einem solchen Gremium könnte sich einer Solidaritätserklärung für den Papst verweigern? Mittags wurde der Text vom vatikanischen Presseamt veröffentlicht. Kurz darauf konnte katholisch.de die Internetplattform der Deutschen Bischofskonferenz titeln:

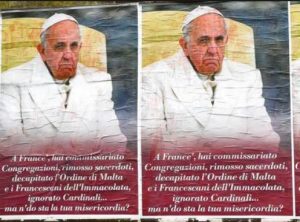

„Kardinalsrat: Volle Unterstützung für den Papst. Egal ob papstkritische Plakate in Rom oder die Zweifel an ‚Amoris laetitia‘: Der für die Kurienreform zuständige K9-Rat sichert Papst Franziskus und seinem Lehramt vollen Rückhalt zu.“

„Egal ob“? In der Solidaritätserklärung des C9-Kardinalsrates wurden weder die römischen Pasquinaten der anonymen Plakate noch die Dubia (Zweifel) zu Amoris laetitia erwähnt. Wo steht also der eigentliche „Feind“ der Kirche? Offenbar sind die schlimmsten Feinde die vier namhaften Kardinäle der Dubia, weil sie es gewagt haben, Papst Franziskus einige Fragen zu stellen, nachdem dieser mit Amoris laetitia ein gigantisches Durcheinander produziert hat, weil heute die einen Bischöfe das Gegenteil der anderen sagen. Erst vergangene Woche erklärten die Bischöfe Belgiens „im Namen des Papstes“, daß wiederverheiratete Geschiedene zur Kommunion zugelassen sind. Dem widersprach der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Müller, kategorisch („ 2 + 2 kann nie 5 ergeben“). Wer hat nun Recht? Was gilt? Das wollen die vier Kardinäle vom Papst wissen, doch der tut so, als wüßte er von nichts, ignoriert die Dubia und läßt es zu, daß seine engsten Mitarbeiter die vier Kardinäle spgar auf teils unglaubliche Art und Weise öffentlich niedermachen.

Revolution Bergoglio – Einige Zitate

Die „Revolution Bergoglio“: dieser Begriff ist keine Unterstellung, sondern findet sich in Variationen in einer ganzen Reihe von Buchtiteln aus der Feder von überzeugten Bergoglianern. Diese „Revolution“ läßt sich am deutlichsten anhand von Zitaten aufzeigen. Der RAI-Vatikanist Aldo Maria Valli erstellte eine kleine, unvollständige, aber dennoch aussagekräftige Liste:

„Nehmen wir alle auf. Europa soll die Tore öffnen. Einwanderer, vergebt uns unsere Verschlossenheit.“[1]Papst Franziskus in einer Videobotschaft zum 35. Gründungsjubiläum des Centro Astalli, 19. April 2016.

„Wenn einer schwul ist und den Herrn sucht, wer bin ich, ihn zu verurteilen?“ (Papst Franziskus bei der Pressekonferenz auf dem Rückflug aus Brasilien, 28. Juli 2013, deutsche Übersetzung des Heiligen Stuhls.))

„Die Konzilsväter wußten, daß die Öffnung für die moderne Kultur religiösen Ökumenismus und Dialog mit den Nicht-Glaubenden bedeutet. Seither wurde aber sehr wenig in diese Richtung getan. Ich habe die Demut und den Ehrgeiz, es tun zu wollen.“ [2]Papst Franziskus zu Eugenio Scalfari, La Repubblica, 1. Oktober 2013.

„Wir Katholiken haben einige Individuen, die glauben, die absolute Wahrheit zu besitzen. Sie handeln schlecht. Gott ist nicht katholisch!“ [3]Papst Franziskus zu Eugenio Scalfari, La Repubblica, 1. Oktober 2013. Die Formulierung „Gott ist nicht katholisch“, stammt von Kardinal Carlo Maria Martini, der sie 2008 äußerte.

„Nicht nur der Koran hat die Idee der Eroberung, mit derselben Idee der Eroberung könnte man den Schluß des Matthäusevangelium lesen, wo Jesus seine Jünger in alle Länder aussendet“ [4]Papst Franziskus in einem Interview, La Croix, 16. Mai 2016.

„Die Kommunisten denken gleich wie die Christen. Christus hat von einer Gesellschaft gesprochen, in der die Armen, die Schwachen, die Ausgeschlossenen entscheiden“ [5]Papst Franziskus, Osservatore Romano, 11. November 2016.

Was steht dahinter? „Die St.-Gallen-Mafia hat ihn gewählt, damit er ihre Ziele umsetzt“

Die Liste der Zitate könnte natürlich fortgesetzt werden. Die Frage ist jedoch: Was steht dahinter? Welche letzten Absichten verfolgt Franziskus? Wohin steuert er das Schiff des Petrus?

Enzo Bianchi sagte am 23. Mai in Cagliari:

„Der Papst will mit Amoris laetitia kein fertiges Dokument vorlegen, das alles bestimmt, sondern vielmehr ein inspirierendes Dokument, das unter konkreten Bedingungen anzuwenden ist, die manchmal sehr verschieden sind. Aus diesem Grund will der Papst nicht alle doktrinären und moralischen Diskussion lösen, als wären sie alle von exklusiver Kompetenz des Papstes. Viele stehen den Bischöfen zu, stehen den Ortskirchen zu, die die Zeichen der Zeit nicht nur mit der Weltkirche erkennen müssen. Sie müssen auch die Zeichen der Orte erkennen, die dort sind, wo die Kirche ist, inmitten der Menschen, in jener Kultur, in jener Sprache, in jener speziellen Situation.“

Bischof Scalese von Afghanistan schreibt dazu:

„Wenn es also stimmen sollte, daß die Wahl von Kardinal Jorge Mario Bergoglio das Ergebnis der Lobbying-Arbeit der sogenannten Gruppe von Sankt Gallen ist (was Kardinal Danneels freimütig enthüllte und selber die Gruppe als „Mafia“ bezeichnete, und was von Kurienerzbischof Georg Gänswein bestätigt wurde), wie könnte man dann nicht zugleich annehmen, daß die Agenda dieser Lobby zum offiziellen Regierungsprogramm des derzeitigen Papstes geworden ist? Aus welchem anderen Grund sollten sie ihn sonst gewählt haben, wenn nicht, um ihre eigenen Ziele umzusetzen?“

Der Publizist Lorenzo Bertocchi nannte Ende September 2015 als Kernprogramm der „Mafia von Sankt Gallen“ folgende Punkte:

Ein Punkt, der die Gruppe von Sankt Gallen immer geeint hat, betrifft die Forderung nach mehr Autonomie für die Ortskirchen bei der Anwendung der kirchlichen Normen. Mit anderen Worten: Es wird eine größere Kollegialität angestrebt, getragen von den „Flügeln eines Konzilsgeistes“, der bis um Letzten umgesetzt werden soll, vor allem in jenen Fragen, die nur als Ausdruck der Kirchenordnung gesehen werden – aber nicht nur dort. Im Zusammenhang mit der Kasper-Forderung nach Zulassung wiederverheirateter Geschiedener hieß es aus dem Mund der Kasperianr bereits, man soll doch in Europa eine andere (liberalere) Praxis einführen und in Afrika eine andere (konservativere) beibehalten (wenn die Afrikaner schon unbedingt wollen).

Bertocchi nannte konkret zwei Punkte:

- die Zulassung der wiederverheirateten Geschiedenen zur Eucharistie;

- die Aufhebung des Zölibats als Voraussetzung für das Priestertum.

Damit verbunden sei, so der Publizist, ein bestimmter Wille zu einer grundlegenden Reform der Kirchenleitung (Stichwörter Kollegialität und Dezentralisierung).

„Es fällt nicht schwer, in dieser knappen Zusammenfassung die berühmten ‚Träume‘ von Kardinal Carlo Maria Martini (selbst Mitglied der Gruppe) wiederzuerkennen, die dieser bei der Bischofssynode von 1999 äußerte“, so Pater Scalese.

„Ich hatte einen Traum. Eigentlich mehrere Träume“, sagte der Erzbischof von Mailand und „ewige Ante-Papst“. Zu diesen „Träumen“ gehörte die Forderung nach einem Dritten Vatikanischen Konzil. Johannes Paul II. kassierte die Rede Martinis und ließ sie vom vatikanischen Presseamt nicht an die Medien weitergeben.

„Es ist offensichtlich, daß ein Gutteil der Punkte, die vom damaligen Erzbischof von Mailand angesprochen wurden, mit Fragen zu tun hatte, die von Paul VI. (Priesterzölibat, Verhütung, usw.) und von Johannes Paul II. (Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene, Frauenpriestertum, Abtreibung, usw.) anderes entschieden wurden, als von der Gruppe von Sankt Gallen gewünscht.“

So der katholische Bischof von Afghanistan, der daraus den Schluß zieht:

„Da einer dieser Punkte (die Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedenen) aufgegriffen und in der von der Gruppe gewünschten Weise gelöst wurde, müssen wir also erwarten, daß auch die anderen Punkte früher oder später aufgegriffen werden, um ihnen eine andere Lösung zu geben, als jene, die von den früheren Päpsten entschieden wurde?“

[Update: 7. Juni 2017, 12.20 Uhr] Kardinal Beniamino Stella ist natürlich Präfekt der Kleruskongregation nicht der Bischofskongregation wie zunächst irrtümlich geschrieben.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: MiL

-

| ↑1 | Papst Franziskus in einer Videobotschaft zum 35. Gründungsjubiläum des Centro Astalli, 19. April 2016. |

|---|---|

| ↑2 | Papst Franziskus zu Eugenio Scalfari, La Repubblica, 1. Oktober 2013. |

| ↑3 | Papst Franziskus zu Eugenio Scalfari, La Repubblica, 1. Oktober 2013. Die Formulierung „Gott ist nicht katholisch“, stammt von Kardinal Carlo Maria Martini, der sie 2008 äußerte. |

| ↑4 | Papst Franziskus in einem Interview, La Croix, 16. Mai 2016. |

| ↑5 | Papst Franziskus, Osservatore Romano, 11. November 2016. |