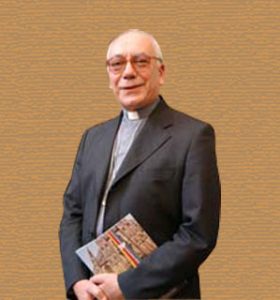

(Rom) Kardinal Francesco Coccopalmerio hält die Rechtsauffassung der Katholischen Kirche von „gültig“ und „ungültig“ für „zu starr“. Der Kirchenjurist wurde 2007 von Papst Benedikt XVI. zum Vorsitzenden des Päpstliches Rates für die Gesetzestexte erkannt und im Februar 2012, dem letzten Jahr seines Pontifikats, zum Kardinal erhoben. Zuvor war er von 1993–2007 unter Kardinal Carlo Maria Martini SJ Weihbischof des Erzbistums Mailand. Nach seiner im Februar erschienen Verteidigungsschrift für das umstrittenen VIII. Kapitel des Apostolischen Schreibens Amoris laetitia stellte der Kardinal nun die Bulle Apostolicae curae in Frage, mit der die Weihen der Anglikanischen Kirche für ungültig und unwirksam erklärt wurden.

Bulle Apostolicae curae in Frage gestellt

„Wenn jemand in der Anglikanischen Kirche ordiniert und Pastor einer Gemeinde wurde, können wir nicht sagen, daß nichts passiert ist, daß alles ‚ungültig‘ ist.“

Dieses Beispiel nannte Kardinal Coccopalmerio, um seine These zu verdeutlichen, daß „wir in der katholischen Kirche ein sehr starres Verständnis von gültig und ungültig haben“.

Kardinal Coccopalmerio stellt damit Bulle Apostolicae curae in Frage, mit der Papst Leo XIII. 1896 die anglikanischen Bischofs- und Priesterweihen für ungültig und unwirksam erklärte, weil die anglikanischen Bischöfe, so der Papst, die apostolische Sukzession verloren hatten.

Die Aussagen des Kardinals finden sich in einem kürzlich veröffentlichten Dokumentenband, der Dokumente zum Verhältnis zwischen Katholischer Kirche und Anglikanischer Kirche und Diskussionen dazu im Rahmen des Malines Conversation Group enthält. Die Malines Conversation Group, ein ökumenisches Forum, knüpft im Namen an Gespräche zwischen dem Heiligen Stuhl und der Anglikanischen Kirche in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts an, steht aber in keinem direkten Zusammenhang mit diesen.

Malines Conversation Group

Die Malines Conversation Group besteht aus einer Gruppe von Theologen unter dem Patronat von Kardinal Godfried Danneels, dem ehemaligen Erzbischof von Mecheln-Brüssel. Danneels gehört wie Coccopalmerio, nach eigenen Angaben, zu den Wählern von Papst Franziskus. Im Gegensatz zum italienischen Kurienkardinal war Danneels als Mitglied des Geheimzirkels Gruppe Sankt Gallen und des Team Bergoglio sogar führend an der Vorbereitung und dem „Wahlkampf“ für Jorge Mario Kardinal Bergoglio beteiligt.

Die Malines Conversation Group trifft sich einmal jährlich. Das erste Treffen fand im März 2013 auf Einberufung von Kardinal Danneels im belgischen Kloster Chevetogne statt. Der Zeitpunkt, unmittelbar nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI., ist zumindest verblüffend.

In einer kurzen Selbstdarstellung der Gruppe wird Kardinal Danneels als „Visionär“ bezeichnet und gesagt, die Gruppe habe „den Segen“ des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen und des anglikanischen Erzbischofs von Canterbury, der geistliches Oberhaupt der Kirche von England und symbolisches Oberhaupt der Anglikanischen Weltgemeinschaft ist.

Über Coccopalmerios Vorstoß berichtete jüngst Christopher Lamb im The Tablet. Laut Coccopalmerio sei die Bulle von Leo XIII. einer der größten Stolpersteine auf dem Weg zur katholisch-anglikanischen Einheit. Die Bulle gilt als so klar formuliert, daß sie keinen Spielraum für Interpretationen oder Revisionen läßt. Die Kritik Coccopalmerios ist daher frontal und trifft das ganze Rechtsverständnis der katholischen Kirche, das er als „sehr starr“ kritisiert und ein Überdenken der Frage der anglikanischen Weihen fordert. Deren Gültigkeit sei, so Coccopalmerio, „nicht eine Frage des Gesetzes, sondern der Lehre“.

Verschiedene Formen von „Gültigkeit“ – Paul VI. und der geschenkte Kelch

Die „Lösung“, die sich der Kardinal vorstellt, wurde von ihm in einem salopp formulierten Satz angedeutet. Man sollte, so Coccopalmerio, nicht mehr sagen, „das ist gültig und das ist ungültig“ sonder vielmehr, „das ist in einem bestimmten Kontext gültig, und das ist in einem anderen Kontext gültig“. Demnach gibt es „ungültig“ nicht, sondern nur mehr verschiedene Formen von „gültig“.

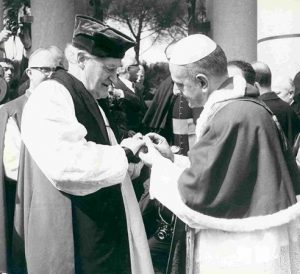

Coccopalmerio wurde 1962 vom damaligen Erzbischof von Mailand, Giovanni Battista Kardinal Montini, zum Priester geweiht. Montini, inzwischen als Paul VI. zum Papst gewählt, war es dann auch, der den jungen Priester, der damals an der erzbischöflichen Kurie in Mailand tätig war, 1966 zum ersten Treffen zwischen dem Papst und dem damaligen Erzbischof von Canterbury, Michael Ramsey, hinzuzog. Paul VI. schenkte Ramsey bei dieser Gelegenheit den Ring, den ihm die Mailänder zum Geschenk gemacht hatten, als er 1954 ihr Erzbischof wurde, und seinen Kelch, den er als Kardinal hatte.

Dazu stellte nun Coccopalmerio die Frage: „Was bedeutet es, wenn Papst Paul VI. dem Erzbischof von Canterbury einen Kelch schenkte?“ Er werde wohl kaum gedacht haben, daß Ramsey dann damit „ungültig“ die Eucharistie feiert, interpretierte der Kardinal mehr als ein halbes Jahrhundert später die Geste auf völlig neue Weise.

Paul VI. – Papst mit „dogmatischer Unsicherheit“

Dabei scheint der Kardinal allerdings einiges durcheinander zu bringen. Paul VI. schenkte tatsächlich 1966 dem Erzbischof von Canterbury seinen Ring. Er steckte ihn sogar auf den Finger und „bewegte sich damit in dogmatischer Hinsicht auf dünnem Eis“, so Jörg Ernesti [1]Paul VI. und die Ökumene, in: Catholica 4, Münster 2014. Die Geste konnte dahingehend ausgelegt werden, daß der Papst die Bischofswürde Ramseys anerkennt und damit seine apostolische Sukzession. Den Kelch, auf den Coccopalmerio anspielt und auf den er seine These aufbaut, schenkte Paul VI. nicht dem Anglikaner Ramsey, sondern Athenagoras, dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel. Die Geste, die Coccopalmerio für die Anglikaner ins Feld führt, galt in Wirklichkeit der orthodoxen Kirche, deren gültig zelebrierte Eucharistie von der katholischen Kirche anerkannt wird.

Jörg Ernesti schreibt im Zusammenhang mit der Geste gegenüber den Anglikanern von einer „dogmatischen Unsicherheit“ und „theologischen Defiziten“ Pauls VI., der „weitgehend Autodidakt“ war. Um so bedenklicher erscheint es, daß Kardinal Coccopalmerio auf diese „dogmatische Unsicherheit“ und „theologischen Defizite“ eine Anerkennung der anglikanischen Weihen aufbauen will, die zwangsläufig einen Angriff auf das katholische Weihesakrament darstellen. Als gäbe es deren nicht schon mehr als genug.

Coccopalmerio deutet selbst Schwierigkeiten an, und macht damit das Ausmaß des von ihm zugleich gewünschten Dammbruchs sichtbar, wenn er auf die „größte Schwierigkeit bei der Anerkennung des anglikanischen Klerus“ verweist: das von der anglikanischen Kirche von England und zahlreichen anderen anglikanischen Kirchen anerkannte Frauenpriestertum.

Coccopalmerio und Amoris laetitia

Ähnlich salopp verteidigt Coccopalmerio die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten. Am 8. Februar wurde im Vatikanverlag ein Büchlein des Kardinals über das umstrittene VIII. Kapitel von Amoris laetitia herausgegeben. Das italienische Wochenmagazin Panorama streute die Behauptung, der Auftrag zur Kleinschrift sei dem Kardinal direkt von Papst Franziskus erteilt worden als „Antwort“ auf die Dubia (Zweifel) der vier Kardinäle Brandmüller, Burke, Caffarra und Meisner. Eine Darstellung, die vom Vatikanverlag dementiert wurde: Die Kleinschrift gebe die persönliche Meinung des Kardinals wieder.

Der Osservatore Romano widmete den 51 Seiten der Kleinschrift in der Ausgabe des 15. Februar breiten Raum. Das gibt bereits Auskunft, welche Position der Kardinal zu Amoris laetitia einnimmt. Der Osservatore Romano läßt seit der Veröffentlichung des Päpstlichen Schreibens am 8. April 2016 keine kritischen Stimmen zu Amoris laetitia und gegen die Position von Kardinal Walter Kasper zur Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten zu Wort kommen. Damit wird auch deutlich, welche Seite im aktuellen Konflikt von Papst Franziskus, dem „Hausherrn“ des Osservatore Romano, begünstigt wird.

Kardinal Coccopalmerio läßt die objektiven Gründe, die eine Zulassung zu den Sakramenten unmöglich machen, in den Hintergrund treten und stellt die subjektive Willensbekundung in den Mittelpunkt. Jemand, der nach Scheidung und standesamtlicher Zweitehe zwar im Stand der schweren Sünde lebt, aber gemäß seiner Willensbekundung in Einklang mit der kirchlichen Lehre leben möchte, könne, so der Kardinal, zu den Sakramenten zugelassen werden. Wer in einer irregulären Situation lebt, aber sagt: „Ich möchte mich ja ändern, kann es aber nicht“, habe seine innere Umkehr kundgetan. Der Widerspruch, daß einer inneren Umkehr auch die äußeren Handlung entsprechen muß, was in diesem Fall nicht verlangt wird, wird hinter einer ambivalenten Wolke verborgen.

Der Kampf gegen „regulär“ und „irregulär“, gegen „gültig“ und „ungültig“

Die Unterscheidung in reguläre und irreguläre Verbindungen, mit denen die Kirche die sakramentale Ehe von Ehebruch und wilder Ehe abgrenzt, steht der Grundthese der Kasperianer im Weg. Um diese rechtliche und meritorische Hürde zu überwinden, greift Coccopalmerio grundsätzlich das kirchliche Verständnis von „gültig“ und „ungültig“ an. Bei der Vorstellung von Amoris laetitia am 8. April 2016, die er im Auftrag von Papst Franziskus durchführte, zeigte sich Kardinal Schönborn hocherfreut, daß mit dem nachsynodalen Schreiben endlich die Unterscheidung zwischen regulären und irregulären Verbindungen überwunden werde. Wörtlich sagte Schönborn:

„Meine große Freude über dieses Dokument“, sagte der Kardinal aus Wien, liege darin, daß es „konsequent die künstliche, äußerliche, eindeutige Unterscheidung zwischen regulär und irregulär überwindet“

Kardinal Kasper hatte sich breits nach Abschluß der zweiten Bischofssynode „sehr zufrieden“ gegeben. Wie die jüngsten Ausführungen Coccopalmerios zu den anglikanischen Weihen zeigt, beschränkt sich dieser Wunsch nach Überwindung der Unterscheidung zwischen regulär und irregulär nicht nur auf das Ehesakrament und die Morallehre, sondern greift auch auf die Unterscheidung zwischen gültig und ungültig beim Weihesakrament aus.

Kritiker der Kasper-These führten bereits in der Vergangenheit ins Feld, daß Kardinal Kasper mit seiner Forderung nach Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Kommunion, die er am 20. Februar 2014 beim außerordentlichen Konsistorium erhob, nicht nur das Ehesakrament, sondern auch das Bußsakrament und das Altarsakrament angreife. Manche Stimmen sprachen im Zusammenhang mit der Doppel-Synode über die Familie von einem substantiellen Generalangriff auf die Grundfesten der sakramentalen Ordnung der Kirche, und daß dahinter ein „anderes“ Kirchenverständnis auf der Grundlage einer „anderen“ Theologie stehe.

Diese These erhält durch Coccopalmerios Ausführungen zum Weihesakrament neue Nahrung.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Infovaticana/Radio Vatikan/MiL/Wikicommons (Screenshots)

-

| ↑1 | Paul VI. und die Ökumene, in: Catholica 4, Münster 2014 |

|---|