Von Giuseppe Nardi

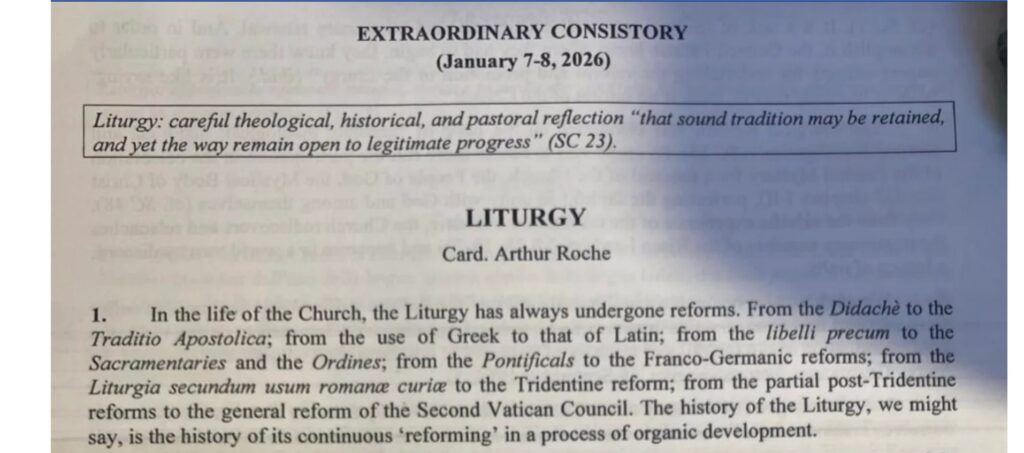

Der vom Präfekten des Dikasteriums für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Kardinal Arthur Roche, vorgelegte Text zur Liturgie anläßlich des außerordentlichen Konsistoriums im Januar 2026 ist kein bloß theologischer Impuls, sondern ein programmatisches Dokument. Er beansprucht, die liturgische Frage im Horizont der „organischen Entwicklung“ der Kirche zu deuten, und erhebt zugleich den Anspruch, eine verbindliche Lesart der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils zu liefern.

Aus traditionsverbundener Sicht wirft der Text jedoch gravierende Fragen auf: Er zeichnet sich aus durch historischen Selektivismus, theologische Verkürzungen und ein auffälliges Schweigen gegenüber entscheidenden Stimmen der kirchlichen Tradition. Besonders ins Auge fällt der Eindruck, daß für Kardinal Roche die Liturgie vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil faktisch nicht mehr normativ existiert, sondern exklusiv die sich auf das Konzil berufende paulinische Liturgiereform, die von Papst Franziskus interpretiert wird.

Historische Breite – rhetorisch behauptet, praktisch entleert

Kardinal Roche beginnt mit einem historischen Überblick, der zunächst beeindruckend wirkt: von der Didaché über die Traditio Apostolica, von der Einführung des Lateins bis zur tridentinischen Reform. Diese Aufzählung bleibt jedoch rein deskriptiv. Die vortridentinische und tridentinische Liturgie erscheint lediglich als heute irrelevant gewordenes Durchgangsstadium auf dem Weg zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Charakteristisch dafür ist der Satz:

„Die Geschichte der Liturgie ist die Geschichte ihrer fortwährenden Reform in einem Prozeß organischer Entwicklung.“

Diese Formel ist nicht falsch – aber sie bleibt leer, solange nicht benannt wird, was diese Entwicklung normativ leitet. In der traditionellen katholischen Theologie ist es nicht der jeweilige Zeitgeist, sondern das depositum fidei, das sich unbedingt auch liturgisch ausdrückt. Gerade diese Dimension bleibt bei Roche unterbelichtet.

Einheit um den Preis der Verdrängung

Roche beruft sich ausführlich auf Papst Pius V. und dessen Bulle Quo primum (1570), allerdings nicht in liturgischer Hinsicht, sondern um die Einheit der Kirche zu betonen:

„Wie es in der Kirche Gottes nur eine Weise gibt, die Psalmen zu singen, so soll es auch nur einen Ritus zur Feier der Messe geben.“

Dadurch geschieht eine problematische Umdeutung. Quo primum schützte den römischen Ritus gerade in seiner konkreten Gestalt und gewährte älteren Riten ausdrücklich Bestandsschutz. Roche hingegen benutzt Pius V., um eine postkonziliare Uniformität zu rechtfertigen, die historisch dem Anliegen des Papstes des Konzils von Trient widerspricht.

Der Rückgriff auf vorkonziliare Quellen dient demnach weniger einer ernsthaften Auseinandersetzung mit ihrer liturgischen Substanz als vielmehr einem dialektischen Kunstgriff: Autoritäten der Tradition werden selektiv herangezogen, um eine gegenläufige Praxis zu legitimieren, die ihrem ursprünglichen Sinn widerspricht. Die Berufung auf Pius V. wird so zu einem Instrument nachträglicher Rechtfertigung postkonziliarer Uniformität umfunktioniert.

Tradition als „lebendiger Fluß“ – gegen ihr eigenes Flußbett

Mit Benedikt XVI. verfährt Roche gleichermaßen, indem er diesen zitiert:

„Tradition ist nicht die Weitergabe von Dingen oder Worten, eine Sammlung toter Dinge, sondern der lebendige Fluß, der uns mit den Ursprüngen verbindet.“

Was Roche verschweigt: Benedikt XVI. hat diese Metapher ausdrücklich gegen einen Bruch in der Liturgie gewendet. Seine berühmte Hermeneutik der Kontinuität fehlt vollständig. Benedikt wird zwar zitiert, aber inhaltlich neutralisiert.

Dasselbe gilt für Johannes Paul II.: Beide Päpste erscheinen lediglich als formale Garanten der Reform, nicht als eigenständige theologische Stimmen, die die außerordentliche Form des römischen Ritus ausdrücklich schützten und förderten. Ihre Motu proprien Ecclesia Dei (1988) und Summorum Pontificum (2007) bilden die Gegenbewegung, um den liturgischen Bruch von 1969 zu korrigieren.

Franziskus als alleiniger Interpret des Konzils

Besonders auffällig ist, daß Kardinal Roche die liturgische Theologie und Praxis von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. nicht ernsthaft behandelt. Die genannten Motu proprien finden keine Erwähnung, ebenso wenig die Ausführungen von Benedikt XVI. zur Liturgie („Der Geist der Liturgie“).

Von Papst Franziskus sind keine Schriften, ob grundlegende oder zumindest kurze, über die Liturgie bekannt. Dennoch springt Roche direkt von Paul VI. zu Papst Franziskus – und zwar nicht nur faktisch, sondern normativ.

Während Ecclesia Dei und Summorum Pontificum verschwiegen werden, als würden sie nicht existieren, stellt Roche die Berufung auf das bergoglianische Motu proprio Traditionis custodes (2021) als zentral dar. Roche zitiert Franziskus mit den Worten:

„Wir können nicht zu jener rituellen Form zurückkehren, die die Konzilsväter als reformbedürftig erkannt haben.“

Hier wird das Konzil faktisch monopolisiert: Wer die überlieferte Liturgie liebt, wird implizit außerhalb der kirchlichen Einheit verortet. Die Möglichkeit einer legitimen Koexistenz unterschiedlicher römischer Ausdrucksformen, wie sie Benedikt XVI. ausdrücklich vorgesehen und theologisch begründet hat, wird nicht einmal erwogen. Die von Roche beschworene „organische Entwicklung“ erweist sich damit als bloßes Lippenbekenntnis. Die liturgische Entwicklung von nahezu zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte wird einerseits rhetorisch in der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils absorbiert, zugleich aber praktisch tabuisiert. Über sie darf allenfalls noch im musealen Sinn gesprochen werden – als Gegenstand historischer oder liturgiewissenschaftlicher Studien –, während jede genuine Lebendigkeit ausschließlich der nachkonziliaren Reform zugesprochen wird. Selbst der Rückgriff auf das Konzil von Trient erscheint bei Kardinal Roche nur noch unter einem repressiven Vorzeichen denkbar: nicht als Schutz der überlieferten Liturgie, sondern als Argumentationsfigur, um all jene innerhalb der Kirche notfalls mit dem Bannstrahl zu disziplinieren, die an der Tradition festhalten.

Das ist kein theologisches Argument, sondern eine ekklesiologische Setzung.

Roche als Exekutor – und Leo XIV. als Garant der Kontinuität?

Unübersehbar ist der institutionelle Kontext: Kardinal Roche wurde von Papst Franziskus zum Präfekten des Gottesdienstdikasteriums ernannt und ist der unerbittliche Exekutor von Traditionis custodes. Seine Amtsführung ist geprägt von Restriktionen, Sanktionen und einer Mißtrauenshermeneutik gegenüber traditionalistischen Gläubigen. In seinem Brief an das versammelte Konsistorium liegt sein Denken nun in programmatischer Form vor.

Umso bemerkenswerter ist, daß Papst Leo XIV., der die Einheit der Kirche und die Versöhnung in der Kirche zum Hauptpunkt seines Pontifikats erklärte, ihn weiterhin im Amt beläßt – während Franziskus sofort daran ging, von Benedikt XVI. ernannte leitende Kurienvertreter zu entlassen. Diese und andere Personalentscheidungen werfen Fragen auf.

Fehlt der Wille zu einer echten liturgischen Versöhnung? Die Beibehaltung von Kardinal Roche als Präfekt des Gottesdienstdikasteriums und seine nun vorgelegte Programmatik sind Ausdruck der schlechtesten Kontinuität. Und vor allem ist nichts davon ohne die Zustimmung von Leo XIV. denkbar.

Einseitigkeit als Programm

Der Text von Kardinal Roche, obwohl zuständiger Dikasterienleiter an der Römischen Kurie, ist kein ausgewogener Beitrag zur liturgischen Debatte. Er ist einseitig, selektiv und von einer klaren Machtlogik geprägt. Die Liturgie vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil erscheint als überwundene und nicht mehr beachtenswerte Vergangenheit, die Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. werden zu Randfiguren degradiert, während Papst Franziskus hingegen als allein maßgeblicher Interpret der Tradition auf das Podest gehoben wird.

Aus traditionsverbundener Sicht bleibt mit Nachdruck festzuhalten:

- Die Liturgie der Kirche ist älter als jedes Konzil.

- Tradition ist nicht beliebig formbar.

- Einheit entsteht nicht durch Unterdrückung legitimer Vielfalt.

Oder mit den Worten Benedikts XVI., die Kardinal Roche zwar zitiert, aber offensichtlich nicht zu Ende denkt:

„Was früheren Generationen heilig war, bleibt auch uns heilig und groß.“

Gerade diese Einsicht fehlt dem vorliegenden Text – und macht ihn zu einem Dokument der liturgischen Amnesie. In der Gesamtschau sind die aus Rom kommenden Signale kaum geeignet, Hoffnung auf eine echte liturgische Versöhnung zu wecken.

Bild: Diane Montagna/Substock/VaticanMedia (Screenshots)