Von Caminante Wanderer*

In der vergangenen Woche erinnerte Msgr. Sergio Buenanueva, Bischof von San Francisco in Argentinien und sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, auf seinem X‑Account zurecht an einen Text von Papst Leo XIV., in dem dieser davor warnte, daß der Priestermangel in Frankreich (und der Bischof bat darum, an dieser Stelle „Argentinien“ zu lesen) eine große Not sei. Dieser Bischof hat als guter Hirte allen Grund zur Besorgnis: Seine Diözese zählt 250.000 Gläubige – und hat lediglich einen einzigen Seminaristen. Es werden Jahre, vielleicht Jahrzehnte vergehen, bevor in der Kathedrale von San Francisco wieder eine Priesterweihe gefeiert werden kann.

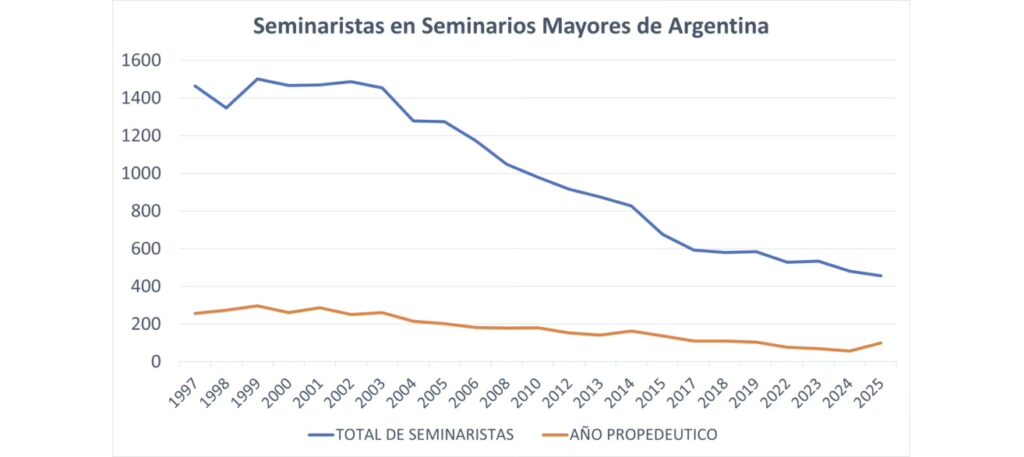

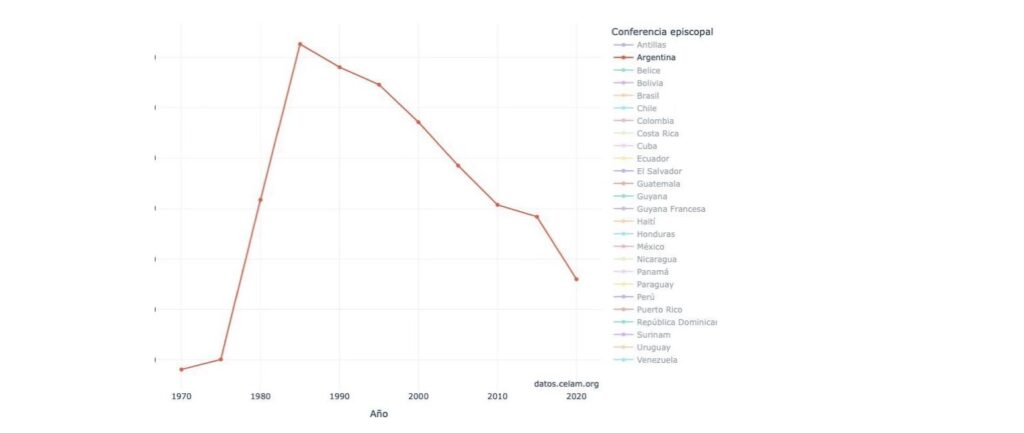

Es ist tröstlich, daß sich wenigstens ein argentinischer Bischof ernsthaft über eine Situation Sorgen macht, die nicht nur in seiner Diözese, sondern im ganzen Land Anlaß zur Bestürzung geben mußte. Das zeigen auch die folgenden Diagramme mit Zahlen des Lateinamerikanischen Bischofsrates (CELAM), wobei man jedoch die angegebene Zahl der Seminaristen nicht allzu ernst nehmen sollte. Denn die Bischöfe neigen dazu, die Zahlen künstlich aufzublähen, da die Höhe der staatlichen Subventionen und der finanziellen Unterstützung durch die deutsche Kirche davon abhängt. Demnach gäbe es in Argentinien rund 500 diözesane Seminaristen – eine realistischere Schätzung spricht eher von maximal 200.

Entwicklung der Seminaristenzahl in Argentinien

Die zentrale Frage lautet: Inwieweit tragen die argentinischen Bischöfe Verantwortung für die katastrophale Entwicklung, die diese Kurven widerspiegeln? Viele werden mit gewissem Recht sagen, daß sie keinerlei Schuld trifft, da der Rückgang der Berufungen ein Phänomen ist, das die ganze Kirche seit den 1970er Jahren betrifft.

Dennoch tragen sie eine indirekte Verantwortung: Denn ab den 1980er Jahren begannen sie systematisch, all jene Priesterseminare zu unterdrücken und schließlich auszurotten, die über viele Berufungen verfügten – interessanterweise handelte es sich dabei stets um konservativ geprägte Einrichtungen.

Die progressiven Seminare hingegen leerten sich – und konnten nie wieder gefüllt werden.

Die Bischöfe wollten, im Verkennen der Wirklichkeit oder gar im Widerstand gegen den Heiligen Geist, lieber leere Seminare als blühende, konservative Ausbildungsstätten. Sie trieben das Land an einen Punkt ohne Wiederkehr. Sie weigerten sich, eine offensichtliche Tatsache zu akzeptieren: Junge Menschen fühlen sich von „strengen“, „indietristischen“ Idealen angesprochen, nicht jedoch von einer verwässerten Religion des „Alle, alle, alle“, nicht vom Narrativ der „Kirche im Aufbruch“ oder dem „Feldlazarett“.

Sehen wir uns die Entwicklung der Katastrophe an, für die die argentinischen Bischöfe in bezug auf die Priesterberufungen mitverantwortlich sind.

1. Erzbischöfliches Priesterseminar von Buenos Aires

Eines der ältesten und bedeutendsten des Landes: 1930 zählte es 370 Seminaristen. Der Niedergang begann 1955. [1] Im Jahr 1960 gab es noch 156 Seminaristen im Großen Seminar, 116 im Kleinen Seminar und 44 im Vorseminar. Doch in jenem Jahrzehnt führten ideologische Strömungen, insbesondere die Bewegung der Priester für die Dritte Welt [2], zu zahlreichen Austritten und letztlich zur faktischen Entvölkerung des Seminars. Das Vorseminar und das Kleine Seminar wurden geschlossen.

Heute leben in dem Gebäude, das vier Häuserblocks umfaßt, nur noch 36 Seminaristen – bei einer Erzdiözese mit 3.120.612 Einwohnern (Verhältnis: Auf 104.000 Gläubige kommt ein Seminarist). Der Großteil des historischen Gebäudes wurde in ein Museum umgewandelt und kann mit Führungen besucht werden. Im Jahr 2024 wurde der Großteil der Bibliothek – einst eine der besten des Landes – verschenkt oder zu Schleuderpreisen verkauft.

2. Seminario Conciliar von Córdoba

Das Seminario Mayor Nuestra Señora de Loreto [Seminario Conciliar werden in Argentinien alte, traditionsreiche Priesterseminare genannt, die auf das Konzil von Trient zurückgehen] ist das renommierteste Seminar Argentiniens, gegründet 1719. Wie andere im Land geriet es in den 1960er Jahren in eine tiefe Krise, als subversive Elemente der Befreiungstheologie und der Bewegung der Priester für die Dritte Welt Córdoba zu einem ihrer Hauptquartiere machten. Von dort aus organisierten sie eine Revolte von Priestern und Gläubigen, die 1965 zum Rücktritt von Erzbischof Msgr. Ramón José Castellano führte. Es bestanden enge Verbindungen zur bewaffneten peronistischen Organisation Montoneros.

1975 begann unter der Leitung von P. Luis Alesio eine Wiederherstellung von Ordnung, Studienplan und Disziplin im Sinne der Kirche. Während seiner Amtszeit stieg die Zahl der Seminaristen auf etwa 200 – darunter sowohl Diözesane als auch Ordensleute. Dieser Zustand hielt etwa bis 1983 an, dann begann der Niedergang, der sich ab 1994 mit der Änderung der Dozenten und Ausbildungspläne beschleunigte. 1997 waren es nur noch 70 Seminaristen. Weitere liberalisierende Reformen 1999 und 2006 führten das Seminar beinahe zur Auflösung. Heute, unter der Leitung des Jesuitenkardinals Ángel Rossi, gibt es nur noch fünf Seminaristen aus Córdoba, San Francisco und der Prälatur Dean Funes sowie einige wenige aus der Diözese La Rioja – ein Verhältnis von etwa einem Seminaristen auf 500.000 Einwohner.

3. Metropolitanseminar der Erzdiözese Santa Fe de la Vera Cruz

Das Seminar war von 1865 bis 1976 in Betrieb. Dann mußte es wegen marxistischer und bewaffneter Infiltration durch die Bewegung der Priester für die Dritte Welt (Waffenlager, Molotowcocktails usw.) geschlossen werden – zu diesem Zeitpunkt war die Zahl der Seminaristen bereits stark geschrumpft. 1978 wurde es mit solider Disziplin und guter philosophischer Ausbilung wiedereröffnet und wuchs allmählich auf etwa 50 Seminaristen an, alle aus der Erzdiözese. Ab 2005 wurden jedoch die Ausbildungspläne geändert und die Disziplin gelockert – eine Entwicklung, die sich ab 2018 noch verstärkte. Heute gibt es nur noch 12 Seminaristen aus Santa Fe und zwei aus Rafaela, bei zahlreichen Abgängen von Seminaristen und jungen Priestern.

Keine voreiligen Schlußfolgerungen

Viele werden sagen: Die Priester der Dritten Welt und der Zeitgeist haben die Seminare geleert. Doch das ist falsch. Ein Blick auf die Statistiken und die Kurve des zweiten Diagramms zeigt: Anfang der 1980er-Jahre steigt die Zahl der Seminaristen sprunghaft – und fällt dann ebenso abrupt. Was geschah dazwischen? Das geschah: die Lockerung der Studienpläne und der Disziplin, gefördert durch progressive Bischöfe, die allmählich die eher klassisch gesinnten Vorgänger ersetzten. Gleichzeitig begann die Verfolgung jener (wenigen) Bischöfe, die an einer klassischen Priesterausbildung festhielten oder neue konservative Seminare gründeten. Hier einige Beispiele:

4. Erzbischöfliches Seminar von Paraná

1972 begann Msgr. Adolfo Tortolo, Erzbischof von Paraná, mit einer Reform des von Befreiungstheologen und dem Terrorismus nahestehenden Priestern durchsetzten Seminars. Er setzte konservative Ausbilder ein und richtete es gemäß den kirchlichen Dokumenten neu aus. 1986 wurde das Seminar vom Koadjutorbischof, dem kürzlich verstorbenen Kardinal Estanislao Karlic, übernommen. Damals hatte es 120 Seminaristen im Großen Seminar und 120 im Kleinen Seminar. Karlic erklärte offen, daß er das bestehende Modell der Priesterausbildung zerstören wolle – und er setzte es um. Die Ausbilder wurden ersetzt, die Theologie Karl Rahners verdrängte die des hl. Thomas von Aquin. Über 60 Seminaristen verließen das Seminar oder wurden hinausgeworfen. Heute gibt es nur noch 17 Seminaristen aus zwei Diözesen. Das Kleine Seminar wurde wegen Mißbrauchsskandalen geschlossen – begangen durch einen Ausbilder, den Karlic selbst eingesetzt hatte.

5. Erzbischöfliches Seminar von La Plata

Das Priesterseminar San José zählte 2012 noch 97 Seminaristen. 2015 begann der Druck auf Erzbischof Msgr. Héctor Aguer, die konservativen Ausbilder zu ersetzen. 2018 wurde Aguer von Papst Franziskus altersbedingt in den Ruhestand versetzt. Sein Nachfolger, der heutige Kardinal Tucho Fernández, vollzog einen radikalen Wandel. Infolge seiner Maßnahmen sank die Zahl der Seminaristen rasch auf 40, weitere Austritte folgten. Heute gibt es in der Erzdiözese (bei vier Bischöfen) nur noch 3 Seminaristen sowie vier weitere aus Mar del Plata.

6. Diözesanes Priesterseminar von San Rafael

1983 von Bischof León Kruk in einer der abgelegensten Diözesen des Landes gegründet. Bis 2020 hatte es konstant 30–40 Seminaristen und ein hohes akademisches Niveau. Die Diözese mit 301.150 Einwohnern und 31 Pfarreien zählt heute 106 Priester (ein Priester auf 2.841 Einwohner). 2020 wurde das Seminar ohne schwerwiegenden Grund von Bischof Eduardo Taussig geschlossen – er sagte nur, er „folge Anweisungen“. Damals waren 35 Seminaristen eingeschrieben. Einige wechselten Seminar und Bistum, etwa 15 blieben Seminaristen der Diözese. Taussig wurde später zum Rücktritt gedrängt – vermutlich wegen des Protests der Gläubigen. Sein Nachfolger, Msgr. Domínguez, trat Anfang 2025 nach schwerwiegenden Vorwürfen zurück. Aktuell gibt es nur noch 9 Seminaristen, verteilt auf drei Seminare.

7. Die Seminaristen der Diözese Gregorio de Laferrere

2013 hatte Bischof Juan Horacio Suárez 15 Seminaristen im Seminar San José in La Plata. Sein Nachfolger, Gabriel Barba (heute Bischof von San Luis), zog sie aus La Plata ab – das er unter Msgr. Aguer als zu konservativ betrachtete – und schickte sie nach Buenos Aires. Am Ende seiner Amtszeit war nur noch ein Seminarist übrig.

8. Diözese Santa Rosa in La Pampa

2008, nach dem Rücktritt von Bischof Rinaldo Fidel Brédice, hatte die Diözese mit 340.000 Einwohnern sieben Seminaristen im Seminar von San Luis. Unter seinem Nachfolger, dem späteren Kardinal Poli, wurden sie in ein anderes Seminar versetzt. Seit der Weihe der letzten in San Luis ausgebildeten Priester im Jahr 2011 gab es nur drei weitere Priesterweihen. Heute gibt es nur noch zwei Seminaristen.

Fazit

Das ist die gegenwärtige Situation der diözesanen Priesterberufungen in Argentinien. Die aktuelle – und noch mehr die zukünftige – Katastrophe kann nicht einfach auf ein weltweites Phänomen abgeschoben werden. In hohem Maße sind die argentinischen Bischöfe selbst verantwortlich. Sie haben systematisch erfolgreiche Initiativen zerstört – sei es aus Ideologie, Neid oder Bosheit. Ich weiß es nicht. Aber es ist keine bloße Behauptung: Sie selbst gaben vor zwei Jahren öffentlich zu – Zitat:

„Es gibt zahlreiche Seminare in sehr konservativen Gemeinschaften … Wir sind besorgt, weil es in diesen sehr rigiden Strukturen so viele junge Männer gibt.“

Gerade deshalb wäre es interessant, wenn Msgr. Sergio Buenanueva – sofern er sich eine Zunahme der Berufungen wünscht – die „Erfahrung der Tradition“ wagen würde. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn nicht sogar sicher, daß er in seiner Diözese, sollte er ein traditionell geprägtes Seminar gründen, bald viele junge Männer fände, die bereit wären, ihr Leben dem Priestertum in der Kirche zu widmen.

*Caminante Wanderer, argentinischer Philosoph und Blogger

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Caminante Wanderer

[1] Der frühe Rückgang der Priesterberufungen in Argentinien hing mit der antiklerikalen Politik von Juan Perón am Ende seiner ersten Amtszeit zusammen. Diese war von zunehmenden Spannungen zwischen Staat und Kirche geprägt. Perón schaffte 1954 kirchliche Feiertage und den Religionsunterricht an staatlichen Schulen ab. Zudem entzog er den katholischen Schulen die staatlichen Subventionen. Es kam zu Brandanschlägen gegen kirchliche Einrichtungen und zur Verhaftung von Priestern. Mit dem Sturz Peróns verbesserte sich die Lage zwar, dennoch war die kirchliche Infrastruktur geschwächt. Vor allem die zunehmende Entfremdung zwischen Staat und Kirche, kombiniert mit anhaltender politischer Instabilität und heftigen politischen Spannungen zwischen den Peronisten und ihren Gegner, in die vor allem die Jugend involviert war, ließen das kirchliche Engagement, aber auch die Priesterberufungen schrumpfen – früher als im Westen. Statt einer Erholung mündete die kirchliche Entwicklung Argentiniens mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) direkt in die Gesamtkrise der Kirche (Anm. GN).

[2] Das Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) wurde 1967 in Argentinien gegründet. Die beiden Hauptimpulse waren die marxistische Befreiungstheologie und das Zweite Vatikanische Konzil in der Lesart des „Katakombenpaktes“ von 1965 mit seiner „Option für die Armen“.