Von Caminante Wanderer*

Wir setzen die Reihe der „Dinge“ – Bräuche, Riten oder Wunderliches – fort, die die Kirche mit der Zerstörung der römischen Liturgie verloren hat. Am schockierendsten war natürlich der Eingriff in die Heilige Messe, aber mit ihr wurden auch viele kleinere Dinge abgeschafft, die bis in die 1960er Jahre zum Leben des christlichen Volkes gehörten.

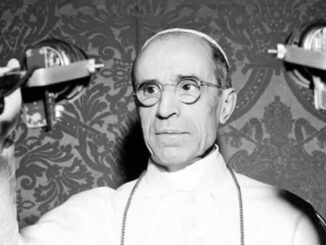

Kerze und Leuchter

Die Kerze steht auf dem Altar, auf der Epistelseite in der Nähe des Korporals, und der Ministrant begleitet den Priester bei der Kommunion der Gläubigen mit ihr. Sie wird zu Beginn des Kanons aufgestellt und nach der Kommunion wieder entfernt.

In den hispanischen Gegenden wurde diese Kerze in einen Kerzenständer („candelero corto y con mango“) gestellt, was auf den ersten Blick ein prälatisches Privileg zu sein scheint, das auf alle Priester ausgeweitet wurde.

Seit der Editio von 1604 enthält die Allgemeine Grundordnung des Römischen Meßbuchs unter den für die Messe vorzubereitenden Dingen die Vorschrift: „ab eadem parte Epistolae paretur cereus ad elevationem Sacramenti accendendus“. In den Rubricae generales Missalis romani des 1962 herausgegebenen Missale heißt es unter Nr. 530: „Usus accendendi cereum, prope altare, a Consecratione ad Communionem, ubi viget, servetur“. Dies deutet darauf hin, daß es in vielen Regionen nicht mehr üblich war, vor der Konsekration bis zum Ende der Kommunion des Priesters oder der Gläubigen eine Kerze anzuzünden.

In Spanien und den hispanischen Ländern war der Gebrauch weit verbreitet, und viele verwendeten ihn auch in der neuen Messe weiter. Zum Beispiel im Opus Dei.

Löffel

Der Löffel wurde in den deutschen und den spanischen Gegenden verwendet. In Deutschland wurde er in der Regel vor dem Offertorium in den Kelch gelegt; in den hispanischen Regionen wird er in der Regel an ein Band oder eine Kette gebunden und zwischen den Purifikator und die Patene gelegt. Er kann sich auch auf dem Tablett mit den Kelchen befinden.

Es wurde verwendet, um das Wasser in Maßen einzusetzen, das zusammen mit dem Wein in den Kelch gegossen wurde.

Dies wurde in den genannten Gegenden teils auch in der neuen Messe beibehalten, allerdings mit abnehmender Tendenz.

Da im Römischen Meßbuch diesbezüglich nichts erwähnt wird, wurde die Ritenkongregation vom Erzbischof von Baltimore, Erzbischof Francis Patrick Kenrick, in der Mitte des 19. Jahrhunderts konsultiert, ob seine Verwendung legitim war. Ihm wurde gesagt, daß die Verwendung eines kleinen Löffels nicht verboten ist.

Es gibt eine Anekdote über den Gebrauch des Löffelchens und des Kerzenhalters. Trat das Problem auf, daß ein Insekt nach der Konsekration in den Kelch gelangte, bestand die im alten Messbuch angegebene Lösung darin, das Insekt zu entfernen, es in einem angemessenen Kelch zu belassen und es dann zu verbrennen. Es wird berichtet, daß Liturgieprofessoren sagten, daß die spanische Praxis in diesem Fall sehr nützlich ist, da das Insekt mit dem Löffel aufgenommen und im Kerzenhalter verbrannt werden konnte.

Über die Vermischung von Wasser und Wein sagt der Römische Katechismus: „Die Kirche hat immer einige Tropfen Wasser in den Wein gegeben: a) vor allem, weil, gemäß der Autorität der Konzilien und dem Zeugnis des heiligen Cyprian, Christus dies beim Abendmahl getan hat; b) außerdem, um an das Blut und das Wasser zu erinnern, das aus der Seite Christi geflossen ist; c) schließlich, weil die mit dem Wein vereinigten Wassertropfen als Symbol des Wassers für das Volk die Vereinigung des christlichen Volkes mit Christus, seinem Haupt, bedeuten.“

Aus diesem Text geht hervor, wie die Liturgie die eine oder andere Symbolik in ihren Texten verwendet: Im lateinischen, ambrosianischen, mozarabischen, lykischen, brakarensischen und karthäusischen Ritus wird die Symbolik der Wassertropfen aus der Seite Christi angerufen. Der römische Ritus verwendet das Symbol der Vereinigung des christlichen Volkes mit Christus. Sowohl der dominikanische als auch der karmelitische Ritus sagen nichts. Es wird lediglich das Wasser gesegnet.

Darüber hinaus handelt es sich um einen Brauch apostolischen Ursprungs, der von der Kirche stets befolgt wurde. Und da die Gründe für diese Vermischung des Wassers sehr schwerwiegend sind, kann sie nicht ohne schwere Schuld unterlassen werden. Aber auch wenn sie unterlassen wird, behält das Sakrament immer seine Gültigkeit.

„Die Priester sollen darauf hinweisen, daß die Menge des Wassers minimal sein muß, denn nach dem gemeinsamen Urteil der Theologen wird dieses Wasser zu Wein.“

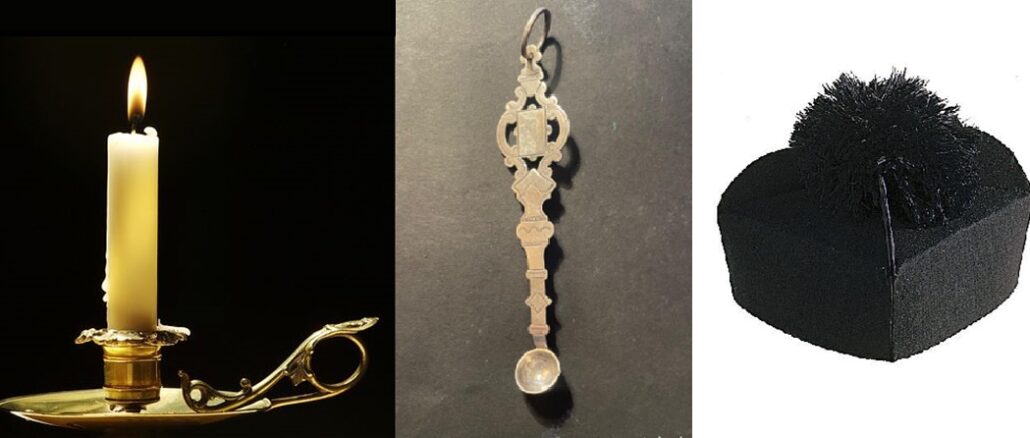

Birett

In allen Riten, bestätigt durch den Blick in den Osten, gab es Gegenstände, um den Kopf während der liturgischen Handlungen zu bedecken. Bei den Abendländern gibt es die Mitra, das Solideum und das Birett. Die Priester des griechischen Ritus tragen den Kameleukon und die armenischen Priester eine Mitra in Form einer Tiara.

Bei den lateinischen Priestern ist die Farbe schwarz. Die Form ist von Land zu Land unterschiedlich: Das römische Birett ist viereckig mit drei halbkreisförmigen Spitzen und einer Quaste an der Spitze; das spanische Birett hat vier Spitzen und eine Quaste.

Die erste Erwähnung stammt aus dem 11. Jahrhundert, häufigere Belege gibt es dann seit dem 13. Jahrhundert. Ursprünglich handelte es sich um eine Art Mütze. Man denke auch hier an die noch heute gegebene Praxis im Osten. Das Birett, wie wir es heute kennen, stammt aus dem 16. Jahrhundert.

Privilegierter Altar

Es handelt sich um den Altar, auf dem durch ein Zugeständnis des Heiligen Vaters ein vollkommener Ablaß für die Seele eines Verstorbenen gewährt wurde, für den die Messe gefeiert wurde. Er mußte die Inschrift Altare privilegiatum tragen, die man noch heute manchmal an älteren Altären finden kann.

Es gibt genaue Belege für seine Existenz bereits aus dem 9. Jahrhundert. Am 1. Januar 1967 hat Paul VI. diese Altäre jedoch abgeschafft, indem er die Privilegien in dieser Angelegenheit aufhob. (Indulgentiarum doctrina, Norm 20. Die fromme Mutter Kirche, die besonders um die Verstorbenen besorgt ist und jedes andere Privileg in dieser Angelegenheit als aufgehoben betrachtet, bestimmt, daß den Verstorbenen durch jedes Meßopfer reichlich Hilfe zuteil wird).

Rogationen

Es handelt sich um Bittprozessionen, die am Markustag (große Litaneien) und an den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt (kleine Litaneien) sowie unter besonderen Umständen, z. B. in Zeiten öffentlichen Unglücks, stattfanden. Das römische Ritual enthielt Gebete, um Regen zu erbitten, um Gelassenheit zu postulieren, in Zeiten des Todes und des Krieges.

Quatember (ieiunia quattuor temporum)

Die Quatember-Tage sind in der römischen Kirche seit dem 5. Jahrhundert in Gebrauch und haben sich im Laufe der Jahrhunderte auf die gesamte westliche Kirche ausgedehnt. Sie sind Wochen für intensives Gebet, Fasten und Enthaltsamkeit und werden um den Beginn der vier Jahreszeiten herum gefeiert (daher der Name). In ihnen wird die Vorsehung des Herrn anerkannt, indem man Ihm für die eingebrachten Ernten dankt und ihn um den Segen für die kommenden Ernten bittet.

In der Antike waren der Mittwoch, der Freitag und der Samstag – zusammen mit dem Sonntag – die einzigen liturgischen Tage, weshalb sich die Formeln im Meßbuch und im Brevier nur auf diese Tage beziehen.

Das unreformierte Missale von Pius V.

In traditionalistischen Kreisen wird manchmal behauptet, daß das von Pius V. promulgierte Missale, das lediglich den römischen Ritus auf die westliche Kirche ausdehnte, bis zur Reform von Paul VI. keine Änderungen erfahren hat. Das ist falsch.

Im Jahr 1604 veröffentlichte Papst Clemens VIII. mit einigen Änderungen eine neue Editio typica des Missale mit dem Titel Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii Quinti Pontificis Maximi iussu editum, et Clementi VIII. auctoritate recognitum. Die Rubriken wurden in mehreren Punkten geändert. Die beiden wichtigsten Reformen dieser Editio sind: 1. die Worte „Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis“, die im Missale des hl. Pius V. vom Priester gesprochen wurden, während er dem Volk den konsekrierten Kelch zeigte, sollen nach der Konsekration des Kelches und vor der Anbetung durch den Priester gesprochen werden. 2. Der Segen am Ende der Messe, der im Missale des heiligen Pius V. vom Priester mit drei Kreuzzeichen erteilt wurde, soll mit einem Kreuzzeichen erteilt werden.

Natürlich wurde durch diese Art von Reformen nichts abgeschafft und nichts hinzugefügt, und das Opfer wurde in keiner Weise beeinträchtigt.

Viel schwerwiegender waren jedoch die Reform von Pius XII., die den ordo der Karwoche völlig veränderte, und, wie wir alle wissen, der Charakter der vollständigen Reform von Paul VI.

Es ist auch wahr, daß Johannes XXIII. eine Reform durchgeführt hat, die vielen Liturgikern nicht gefiel, weil er zum ersten Mal seit 1500 Jahren den römischen Kanon änderte, indem er den heiligen Josef unter die genannten Heiligen aufnahm. Das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Veränderung des Kanons, obwohl er Kanon ist. Und selbst wenn es ein Heiliger von der Größe des heiligen Josef ist, wurde dadurch Hand angelegt, wo niemand zuvor es gewagt hatte, Hand anzulegen.

Der heilige Pius X. hatte das lebendige Fohlen gekitzelt, indem er das Brevier radikal änderte; Pius XII. zähmte es mit der Reform der Karwoche; Johannes XXIII. zähmte es noch mehr, und so war das Fohlen, als der liturgische Wahnsinn von Paul VI. kam, zu einem lahmen alten Gaul geworden und regte sich nicht einmal auf.

*Caminante Wanderer ist ein argentinischer Blogger

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Caminante Wanderer