von Roberto de Mattei*

Das Konklave, das am 30. November 1549 nach dem Tod von Paul III. eröffnet wurde, war sicher eines der dramatischsten in der Geschichte der Kirche. Der englische Kardinal Reginald Pole (1500–1558) wurde von allen als großer Favorit genannt. Sein Vater war ein Cousin König Heinrichs VIII., seine Mutter eine Nichte König Eduards IV. Für ihn waren bereits die päpstlichen Gewänder angefertigt worden und er hatte einigen bereits die vorbereitete Dankrede gezeigt. Am 5. Dezember fehlte Pole nur eine Stimme, um die päpstliche Tiara zu erhalten, als Kardinal Gian Pietro Carafa aufstand und ihn vor der erstaunten Versammlung der Häresie bezichtigte. Er warf ihm unter anderem vor, die kryptolutherische doppelte Rechtfertigung zu unterstützen, die vom Konzil von Trient 1547 verworfen wurde.

Carafa war wegen seiner doktrinellen Integrität, seines frommen Lebens und seiner Werke der Nächstenliebe bekannt. Die Zustimmung für Pole brach zusammen und nach langen Meinungsverschiedenheiten wurde am 7. Februar 1550 Kardinal Giovanni del Monte gewählt, der den Namen Julius III. (1487–1555) annahm.

Kardinal Pole und die irenischen „Spirituali“

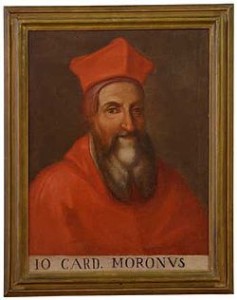

Der Häresievorwurf, der zum ersten Mal in einem Konklave gegen einen Kardinal erhoben wurde, spiegelte die Spaltung der Katholiken angesichts der Herausforderung des Protestantismus wider. (1) In den 30er bis 50er Jahren des 16. Jahrhunderts hatten sich die häretischen Tendenzen auch im kirchlichen Umfeld Roms ausgebreitet und es war die Partei der Spirituali entstanden, die von ambivalenten Persönlichkeiten wie den Kardinälen Reginald Pole, Gasparo Contarini (1483–1542) und Giovanni Morone (1509–1580) vertreten wurde. Sie pflegten ein irenisches Christentum und wollten durch innerkirchliche Reformen das Luthertum mit den institutionellen Strukturen der römischen Kirche in Einklang bringen. Pole hatte in Viterbo einen heterodoxen Kreis gebildet. Morone berief als Bischof von Modena (1543–1546) Prediger, die der Reihe nach wegen Häresie verurteilt wurden. Die Prozeßakten der Inquisition gegen die Kardinäle Morone (1557–1559), Pietro Carnesecchi (1557–1567) und Vittorio Soranzo (1550–1558), die alle den Spirituali angehörten, die zwischen 1981 und 2004 vom Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea und dem Vatikanischen Geheimarchiv veröffentlicht wurden, zeigen, wie dicht deren Netzwerk war, das von zwei Männern entschlossen bekämpft wurde, die beide Päpste werden sollten: Gian Pietro Carafa, der künftige Papst Paul IV., und Michele Ghislieri, der künftige Papst Pius V. Beide waren überzeugt, daß die Spirituali in Wirklichkeit Kryptolutheraner waren.

Kardinal Carafa, Gründer des Theatinerordens und Kirchenerneuerer

Gian Pietro Carafa entstammte einer führenden Adelsfamilie Neapels. Er war bereits Apostolischer Protonotar, Erzbischof von Brindisi und Apostolischer Legat in England und Spanien gewesen, als ihn Papst Hadrian VI. (1522–1523) nach Rom in ein Komitee für eine grundlegende Reform des päpstlichen Hofes und der Weltkirche berief. Eine Reform, die durch den baldigen Tod des Papstes aus Utrecht unterbrochen wurde. Carafa bat darauf den Nachfolger, Papst Klemens VII., auf alle Ämter und Benefizien verzichten zu können und trat 1524 in das Oratorium der Göttlichen Liebe in Rom ein. Zusammen mit Gaetano di Thiene gründete er den Theatinerorden. 1536 holte ihn Papst Paul III. von Venedig nach Rom zurück und ernannte ihn zum Mitglied einer Kommission, die Mißstände in der Kirche untersuchen und Reformvorschläge unterbreiten sollte. Der achtköpfigen Kommission gehörte auch Kardinal Pole an. Das Ergebnis war das Dokument Consilium de Emendanda Ecclesia, das von Paul III. zwar angenommen, aber nicht umgesetzt wurde.

Teile von Carafas Vorschlägen zur Erneuerung der Kirche wurden zu späteren Zeitpunkten verwirklicht. Dazu gehörte die Gründung der Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis, die in erster Linie auf ihn zurückgeht. Die Bulle Licet ab initio vom 21. Juli 1542, mit der Paul III. die Empfehlungen Carafas umsetzte und jene Institution schuf, aus der die heutige Glaubenskongregation hervorging, war eine offene Kriegserklärung an die Häresie. In diesem Krieg gab es jene, die ihn zur Überwindung jedes Irrtums führen wollten und jene, die ihn im Namen des religiösen Friedens und möglicher Annäherungen schnell beenden wollten.

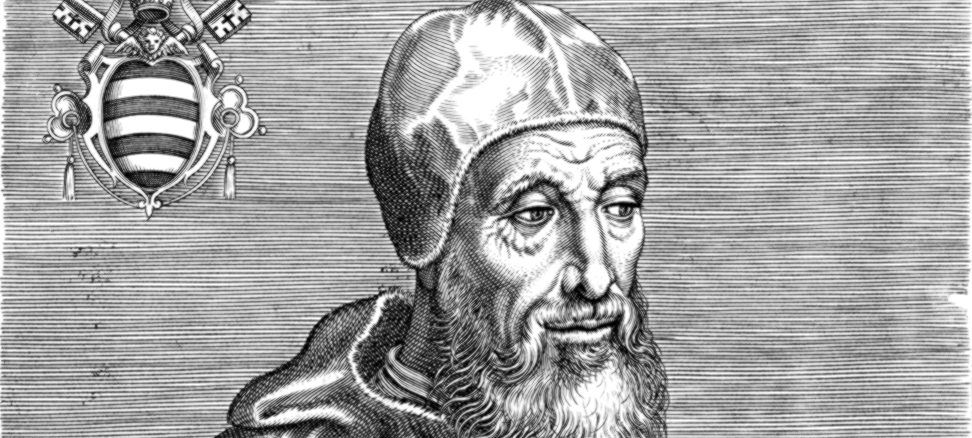

Paul IV. und Kardinal Michele Ghislieri

Beim Tod von Julius III. prallten die beiden Parteien im Konklave von 1555 erneut aufeinander und am 23. Mai 1555 wurde Kardinal Gian Pietro Carafa zum Papst gewählt, indem er ganz knapp Kardinal Morone überrundete. Er war damals bereits 79 Jahre alt und nahm den Namen Paul IV. an. Er war ein Papst ohne Kompromisse, dessen vorrangiges Ziel der Kampf gegen die Häresien und eine wirkliche Erneuerung der Kirche war. Er bekämpfte die Simonie, erlegte den Diözesanbischöfen die Pflicht auf, in ihrer Diözese zu residieren, stellte die monastische Disziplin wieder her, verlieh der Römischen Inquisition ihren entschiedenen Impuls und führte den Index Librorum Prohibitorum ein. Er machte einen aus einfachen Verhältnissen stammenden Dominikaner, Michele Ghislieri, der sich als Ordensprovinzial in der Lombardei und als Inquisitor in lombardischen Diözesen wegen seiner Unbestechlichkeit ausgezeichnet hatte, zu seiner rechten Hand. 1556 ernannte er ihn zum Bischof von Nepi-Sutri, erhob ihn 1557 zum Kardinal und machte ihn 1558 zum Großinquisitor. Er öffnete ihm damit auch den Weg zum Pontifikat. Ghislieri kritisierte seinen Mentor offen, als dieser – den Gepflogenheiten der Zeit folgend – bei der Vergabe weltlicher Ämter im Kirchenstaat Nepotismus betrieb.

Häresieverdacht gegen Kardinal Morone und Bulle über einen häretischen Papst

Am 1. Juni 1557 teilte Paul IV. den Kardinälen die Verhaftung von Kardinal Morone wegen Häresieverdachts mit. Der Papst überantwortete ihn dem Inquisitionsgericht, das dem Heiligen Kollegium berichten sollte. Dieselbe Anklage erhob Paul IV. gegen Kardinal Pole, der sich in England aufhielt und von seinem Amt eines Apostolischen Legaten entbunden wurde. Kardinal Morone wurde während der Erhebungen in der Engelsburg festgehalten, aus der er nach zwei Jahren 1559 durch den Tod des Papstes freikam und am Konklave teilnehmen konnte.

Im März 1559, wenige Monate vor seinem Tod, veröffentlichte Paul IV. die Bulle Cum ex apostolatus officio, in der er sich mit dem Problem einer möglichen Häresie eines Papstes befaßte. (2) Darin heißt es:

„ut Romanus Pontifex, qui DEI, et Domini Nostri JESU CHRISTI vices gerit in terris, et super gentes, et regna plenitudinem obtinet potestatis, omnesque judicat, a nemine in hoc sà¦culo judicandus, possit, si deprehendatur a fide devius, redargui, (…) ante ejus promotionem, vel in Cardinalem, seu Romanum Pontificem assumptionem à fide Catholica deviasse, aut in aliquam haeresisse, seu schisma incurrisse, vel excitasse , aut commisisse,

promotio , seu assumptio de eo etiam in concordia, et de unanimi omnium Cardinalium assensu facta, nulla, irrita, et inanis existat“.

„(…) daß selbst dem Römischen Pontifex, der auf Erden Stellvertreter Gottes und unseres Herrn Jesus Christus ist und Vollmacht über alle Völker und Reiche erhalten hat und über alle richtet, ohne daß er in dieser Welt von jemandem gerichtet werden kann, wenn er vom Glauben abweichen würde, widersprochen werden kann“ und „wenn zu irgendeiner Zeit es offenkundig werden sollte, daß (…) er vor seiner Beförderung zum Kardinal oder seiner Erhebung zum Römischen Pontifex vom katholischen Glauben abgewichen oder in eine Häresie gefallen ist (oder ins Schisma geraten ist oder ein solches hervorgerufen hat), so ist seine Beförderung oder Erhebung, null und nichtig und wertlos, auch wenn sie in Eintracht und mit der einmütigen Zustimmung aller Kardinäle erfolgt ist.“

„Nisi deprehandatur a fide devius“

Diese Bulle bekräftigt fast wörtlich das mittelalterlicher kirchenrechtliche Prinzip, laut dem der Papst von niemandem gerichtet werden kann und ihm niemand widersprechen darf: „nisi deprehandatur a fide devius“, außer er würde vom Glauben abweichen. (3) Es wird darüber diskutiert, ob die Bulle von Paul IV. eine dogmatische oder eine disziplinarische Entscheidung ist; ob sie noch in Kraft ist oder implizit mit dem Kodex von 1917 aufgehoben wurde; ob sie auf einen Papst, der der Häresie verfallen ist ante oder post electionem anzuwenden ist, und so weiter. In diese Diskussionen treten wir nicht ein. Die Bulle Cum ex apostolatus officio bleibt ein maßgebliches päpstliches Dokument, das die Möglichkeit eines häretischen Papstes nennt und darauf reagiert, auch wenn es keine konkreten Anweisungen gibt, wie er das Pontifikat verlieren würde.

Obwohl durch Krankheit geschwächt, hielt er an seiner strengen Askese fest, was – wie bereits Zeitgenossen annahmen – seinen Tod beschleunigt haben dürfte. Nach Paul IV. wurde am 25. Dezember 1559 mit Pius IV. (Giovanni Angelo Medici di Marignano, 1499–1565) ein politischer Papst gewählt. Am 6. Januar 1560 dekretierte er die Annullierung des Prozesses gegen Morone, setzte diesen wieder in Amt und Würden, ging mit Härte gegen die Familie seines Vorgängers vor und begann einen harten Kampf gegen Kardinal Ghislieri, den er für einen Fanatiker der Inquisition hielt. Dem Inquisitor maior et perpetuus wurden seine außerordentlichen Vollmachten entzogen, die ihm Paul IV. übertragen hatte, und er wurde in die kleine Diözese Mondovà versetzt.

Pius V.: Rückkehr nach Entfernung und Wahl zum Papst

Doch nach dem Tod von Pius IV. wurde am 7. Januar 1566 ganz unerwartet Kardinal Michele Ghislieri mit dem Namen Pius V. zum Papst gewählt. Sein Pontifikat stellte er ganz in die Kontinuität mit jenem von Paul IV. und ließ die Inquisition wieder ihre Arbeit aufnehmen. Kardinal Morone, der im Auftrag von Paul III. als päpstlicher Legat das Konzil von Trient eröffnet und den Vorsitz geführt hatte, und der auf Mandat von Pius IV. auch wieder dessen letzte Sessionen geleitet hatte, erhielt die Aussetzung seiner Verurteilung, nachdem er sich in Sachen Protestantismus zurückhielt.

Die Kirchengeschichte ist auch in den Momenten härtester interner Auseinandersetzungen komplexer als viele denken könnten. Das Konzil von Trient, das ein großes Monument des katholischen Glaubens ist, wurde von einer Persönlichkeit eröffnet und geschlossen, die stark im Verdacht lutherischer Häresie stand. Als er 1580 als Kardinaldekan starb, wurde Giovanni Morone in der Kirche Santa Maria sopra Minerva begraben (sein Grab ist heute unauffindbar), derselben Basilika, die Pius V. zu einem Mausoleum für dessen Ankläger erheben wollte, dessen Seligsprechungsverfahren er einleitete: dem Vorstreiter der Orthodoxie Gian Pietro Carafa – Papst Paul IV.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Schriftleiter der Monatszeitschrift Radici Cristiane und der Online-Nachrichtenagentur Corrispondenza Romana, von 2003 bis 2011 stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Forschungsrats von Italien, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschienen: Vicario di Cristo. Il primato di Pietro tra normalità ed eccezione (Stellvertreter Christi. Der Primat des Petrus zwischen Normalität und Ausnahme), Verona 2013; in deutscher Übersetzung zuletzt: Das Zweite Vatikanische Konzil – eine bislang ungeschriebene Geschichte, Ruppichteroth 2011; Die Türkei in Europa – Gewinn oder Katastrophe?, Gräfelfing 2010; Plinio Corrȇa de Oliveira – Der Kreuzritter des 20. Jahrhunderts, Wien 2004.

.

Bild: Wikicommons

________________________________

(1) vgl. Paolo Simoncelli: Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche religiose del cinquecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1977.

(2) Magnum Bullarium Romanum, Bd. 1: Ab Leone Magno ad Paulum IV, Andreae Chevalier, Luxemburgi 1727, I, S. 840–842.

(3) Ivo von Chartres: Decretales, V, cap. 23, coll. 329–330.

Unter der zweiten Zwischenüberschrift hat sich ein Fehler eingeschlichen. Papst Hadrian IV. herrschte von 1154 bis 1159 und war bislang einziger Nachfolger Petri mit englischer Herkunft. Tatsächlich wird im Text Papst Hadrian VI. gemeint, der mit seinem kurzen Pontifikat der letzte Papst aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gewesen ist.

Vielen Dank für den Hinweis auf den Fehlerteufel. Die Stelle wurde korrigiert.