(Jerewan) Die derzeitige Flucht der armenischen Christen aus Bergkarabach spiegelt auf tragische Weise wider, wie sich Vorgänge in der Geschichte wiederholen, die für überwunden geglaubt wurden. Doch es bekümmert kaum jemanden. Bereits im 17. Jahrhundert ereignete sich in der Region ein vergleichbares Szenario. Damals verließen die armenischen Bewohner einer ganzen Diözese, angeführt von ihrem Bischof, ihre Heimat und zogen 1.800 Kilometer westwärts, um in Smyrna (heute Izmir) Schutz und Zukunft zu finden.

Die Einstellung der Kampfhandlungen zwischen Aserbaidschan und Armenien am 9. November hat einen Massenexodus der Armenier aus Bergkarabach zur Folge. In der Republik Armenien, mit der sich Bergkarabach seit 100 Jahren vereinigen will, wurde vor zwei Jahren die pro-russische Regierung durch eine westlich orientierte Regierung ausgetauscht. Doch der Westen lohnt den Armeniern diesen Seitenwechsel nicht. Entgegen den Erwartungen schaut der Westen weg, seit Truppen aus Aserbaidschan, unterstützt von der Türkei und angeworbenen Dschihadisten aus Syrien und dem Irak, ihre Offensive gestartet haben. In diesem alten Konflikt kämpfen Muslime gegen Christen und natürlich ist es auch ein Religionskrieg. Rußland, die historische Schutzmacht der Armenier, verhinderte zwar das Schlimmste, läßt die Armenier aber spüren, daß man den armenischen Seitenwechsel nicht vergessen hat.

Bergkarabach ist eine armenische Insel inmitten von aserischem Gebiet. Die Berggegend ist altes armenisches Siedlungsgebiet. So war es auch am Ende des Zarenreiches. Während der Sowjetherrschaft wurde Bergkarabach 1921 gegen den Willen seiner Bevölkerung der Sozialistischen Sowjetrepublik Aserbaidschan zugeschlagen, die Christen also dem muslimischen Nachbarvolk unterstellt. Seither schwelt der Konflikt. Es kam zur Zuwanderung von Muslimen und der Verdrängung der Christen. Als 1991 die kommunistische Diktatur endlich zusammenbrach, kam es zum offenen Konflikt, aus dem die Armenier siegreich hervorgingen. Die internationale Staatengemeinschaft weigerte sich in den vergangenen 25 Jahren jedoch, sowohl die veränderte Grenzziehung als auch die Angliederung der Region an Armenien anzuerkennen. Das ermöglichte den Aseris, in einem Moment der armenischen Schwäche, eine gefährliche Allianz mit der Türkei zu schmieden und zum Gegenangriff überzugehen.

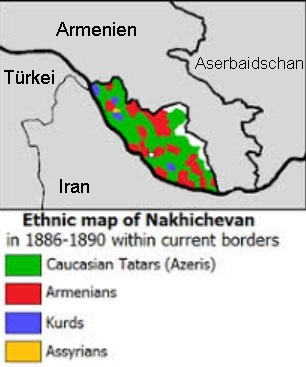

An dieser Stelle soll jedoch weiter in die Geschichte der beiden kaukasischen Exklaven zurückgegangen werden. Neben dem noch heute armenischen Bergkarabach, das eine ethnisch-religiöse Insel inmitten eines fremden Staates bildet, gibt es noch eine zweite, die das Verhältnis zwischen dem islamischen Aserbaidschan und den christlichen Armeniern belastet: die Region Nachitschewan. Sie wird nicht nur mehrheitlich von muslimischen Aseris bewohnt, sondern ist im Gegensatz zu Bergkarabach auch völkerrechtlicher Teil Aserbaidschans. Allerdings kann es auf direktem Wege nur über armenisches Gebiet erreicht werden. Die Muslime von Nachitschewan haben, was die Christen von Bergkarabach möchten. Allerdings war auch Nachitschewan einst Teil des armenischen Siedlungsgebietes. Die russischen Erhebungen weisen Ende des 19. Jahrhunderts noch zahlreiche armenische Siedlungen in Nachitschewan aus (siehe Karte). Seit den Kämpfen in den 90er Jahren leben in Bergkarabach keine Aseris und in Nachitschewan keine Armenier mehr.

Das ganze Land der Armenier wurde bereits im 7. Jahrhundert vom Islam überrollt und unterworfen. Dennoch bewahrte sich dieses Bergvolk standhaft und mit außergewöhnlichem Beharrungswillen seinen christlichen Glauben. Die armenische Geschichte von Nachitschewan enthält dabei ein besonderes Kapitel.

Dominikanermission in Nachitschewan

Ende des 13. Jahrhunderts entfaltete der noch ganz junge Dominikanerorden eine intensive Missionstätigkeit unter den Armeniern. Die Kontakte zu ihnen waren im Zuge der Kreuzzüge über Kilikien zustandegekommen. In Kilikien an der Mittelmeerküste war durch eine große Fluchtbewegung das Königreich Kleinarmenien entstanden, als die islamischen Seldschuken im 11. Jahrhundert das in Obermesopotamien und im Kaukasus gelegene Land der Armenier (Großarmenien) eroberten.

Der byzantinische Kaiser nahm die ersten Flüchtlinge in Hinteranatolien auf. Da der damalige byzantinische Gouverneur von Kilikien Armenier war, bot auch er seinen Landsleuten am Mittelmeer eine Zuflucht. Daraus wurde eine große Fluchtbewegung, die 1079 mit Hilfe der Kreuzritter in der byzantinischen Provinz Kilikien zur Gründung des Königreichs Kleinarmenien führte. Dieses zweite armenische Königreich, im Grenzgebiet zwischen dem Byzantinischen Reich, den expansionistischen islamischen Staaten und den sich gegen diese stemmenden Kreuzfahrerstaaten, hatte Bestand bis 1375, als es von den ägyptischen Mamelucken überrannt wurde. Dann wurde es von den Türken unterworfen. Papst Gregor IX. (1227–1241) hatte die ersten acht Dominikaner in den Osten geschickt, konkret nach Georgien. Damit begann eine ausgedehnte Dominikanermission, die durch ganz Asien hindurch bis an die Grenzen Chinas reichte. Dort begann die Franziskanermission. In diesem Rahmen wurde 1265 das erste Dominikanerkloster in Kleinarmenien gegründet.

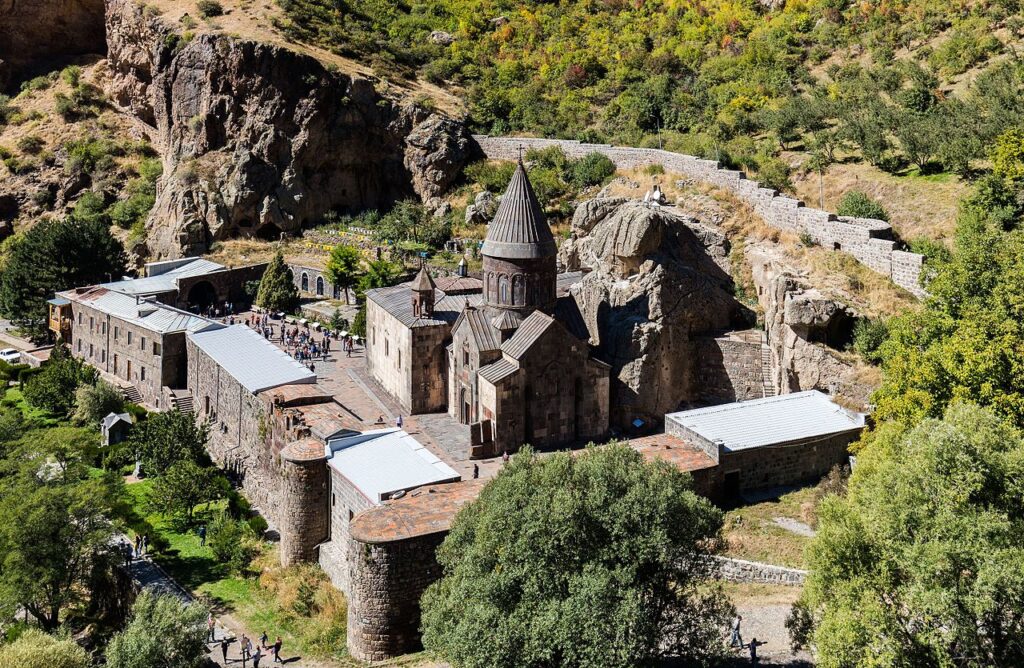

Von dort aus gelangten Ende des 13. Jahrhunderts die ersten Dominikaner in das armenische Stammland. 1318 gründeten sie in Nachitschewan, das zum Zentrum der Dominikanermission wurde, ein lateinisches Bistum, die Dioecesis Naxivanensis. Die Gegend hatte der aus Flandern stammende Franziskaner Wilhelm von Rubruk 1253 bereist. Durch seinen Reisebericht waren die Dominikaner darauf aufmerksam geworden. Die Armenier des Landes waren nach Aufständen gegen die islamische Herrschaft stark dezimiert worden. Von den einst achtzig Kirchen der Stadt, so hatte der Franziskaner berichtet, waren nur mehr zwei übriggeblieben.

Das Ziel der Dominikaner war es, die Apostolisch-Armenische Kirche in die Einheit mit Rom zurückzuführen. Die Armenier hatten sich 506 von der Reichskirche getrennt, indem sie die Zweinaturenlehre des Konzils von Chalcedon ablehnten und Monophysiten wurden.

Die Predigten der Dominikaner weckten jedoch das Interesse von Abt Yohan, dem Vorsteher des Basilianerklosters von Kirna (Qrna) bei Nachitschewan. Er und seine Mönche bekehrten sich zur katholischen Kirche und bildeten ab 1330 als Fratres Unitores einen mit Rom unierten Orden armenischer Mönche, die mit dem Dominikanerorden verbunden waren. Ab 1344 übernahmen sie auch das Ordenskleid der Dominikaner.

Aus den Fratres Unitores werden armenische Dominikaner

Insgesamt errichteten die Päpste mit Nachitschewan sechs Bistümer auf dem Gebiet dieser Dominikanermission. Ihr Mittelpunkt war die ebenfalls 1318 geschaffene Erzdiözese Soltania, das heutige Soltaniyeh im Nordiran. Diese Kirchenprovinz umfaßte das gesamte Mongolenreich der Ilchane, das von Anatolien über den Kaukasus und Mesopotamien bis Afghanistan und Pakistan reichte. Die Mongolen erwiesen sich dem Christentum gegenüber als sehr aufgeschlossen. Allein in Soltania entstanden in der Folgezeit 25 Kirchen. Bereits 1307 hatte Papst Clemens V. mit der Errichtung des Erzbistums Khan Baliq (heute Peking) eine Kirchenprovinz für das östliche Mongolenreich in China errichtet, die er dem Franziskanerorden anvertraute. Während das Missionswerk der Franziskaner in China noch im 14. Jahrhundert mit dem Ende der Mongolenzeit scheiterte, sollte sich auch vom Missionswerk der Dominikaner nur jenes unter den Armeniern als langlebig und fruchtbar erweisen.

Es fehlte nicht an Vorwürfen gegen die Dominikaner und ihre armenischen Fratres, das armenische Volk spalten zu wollen. Ein Vorwurf, der sich teils bis in die heutige Geschichtsschreibung fortsetzt. Neuerdings haben Historiker allerdings die Bedeutung unterstrichen, die diese unierten Brüder für die Verteidigung des Christentums und die Abwehr des Islams hatten.

Diese Keimzelle der armenisch-katholischen Gemeinschaft wuchs rasch an. Der Unionsgedanken fiel auf fruchtbaren Boden. 28 Orte in Nachitschewan nahmen den katholischen Glauben an. Bald finden sich mit Rom unierte Gemeinschaften in allen Ländern und Orten mit armenischer Bevölkerung von Groß- und Kleinarmenien über Konstantinopel bis auf die Krim. Alle diese Gebiete lagen damit nicht nur im Spannungsfeld zwischen Ost- und Westkirche und der Armenischen Kirche, sondern vor allem auch dem Islam. Dessen Druck war allgegenwärtig. Die Armenier lernten unter diesen schwierigen Bedingungen auszuharren und ihre Sprache, Kultur und ihren Glauben zu verteidigen.

Das Kloster der Fratres Unitores in Aparan (heute Armenien) war wegen seiner Gastfreundschaft so bekannt, daß dort einfache Reisende ebenso Unterkunft suchten wie Delegationen des turkmenischen Großreichs der Aq Qoyunlu und der persischen Safawiden-Herrscher. Um 1600 zählte das Kloster 65 Brüder.

Die Chroniken der Fratres Unitores berichten Ende des 14. Jahrhunderts von verheerenden Mongoleneinfällen unter Tamerlan. Die armenischen Katholiken waren aber auch mit den Feindseligkeiten der Armenisch-Apostolischen Kirche konfrontiert, die ihnen um dieselbe Zeit gewaltsam mehrere Klöster entriß, indem viele Brüder eingesperrt und mit dem Tode bedroht wurden. Einige wurden tatsächlich hingerichtet.

Laut Berichten des 15. Jahrhunderts zählten die Fratres Unitores in ihrer Blütezeit etwa 700 Brüder, 50 Klöster und sechs Bistümer. Die in diesem Grenzland immer wieder aufflammenden Kämpfe zwischen islamischen Machthabern setzten der christlichen Gemeinschaft aber schwer zu. Anfang des 17. Jahrhunderts, nach persischen Deportationen nach Südosten und einer dadurch ausgelösten Fluchtbewegung nach Westen, bestanden nur mehr zwölf Klöster. Die Brüder betreuten noch an die 20.000 Gläubige. Ende des Jahrhunderts waren es nur mehr 7.000.

Armenische Ordensprovinz

1583 war der Orden der Fratres Unitores aufgelöst und als Provincia Naxivanensis (Provinz Nachitschewan) direkt dem Dominikanerorden eingegliedert worden. Allerdings wurden in der neuen Ordensprovinz einige Besonderheiten bewahrt, so behielten die armenischen Dominikaner Armenisch als Liturgiesprache bei. Papst Paul III. hatte den katholischen Armeniern 1544 dieses Privileg mit der Bulle Etsi ex debito gewährt. Der armenischen Dominikanerprovinz entstammten nicht nur die Priester des Bistums Nachitschewan, sondern auch fast alle Bischöfe.

Erst im 17. Jahrhundert sollte sich das ändern. Mit der Errichtung der Propaganda Fide, der heutigen römischen Kongregation für die Evangelisierung der Völker, wurden verstärkt europäische Brüder nach Armenien geschickt, vor allem Italiener. Auslöser dafür war die starke Ausdünnung durch die sich abwechselnden Verfolgungen durch Türken und Perser, aber auch ein im Zuge der Gegenreformation geändertes Verständnis in Rom. Von den Armeniern wurde diese Entwicklung nicht gut aufgenommen, sodaß der Verfall von Ordensprovinz und Bistum nicht gestoppt werden konnte, vielleicht sogar beschleunigt wurde.

Die erste Ausnahme auf dem Bischofsstuhl von Nachitschewan war der aus Faenza im Kirchenstaat stammende Kartäuser Angelus Maria Cittadini, der von 1624 bis 1629, zuerst als Koadjutor, dann als Bischof die Diözese leitete. Er war weder Armenier noch Dominikaner. Allerdings sollte er der einzige Bischof bleiben, der nicht dem Orden des heiligen Dominikus angehörte.

Der erste nicht armenische Dominikaner als Bischof war dann der Italiener Paolo Piromalli OP. Mit seiner Ernennung wurde das Bistum von Papst Urban VIII. zum Erzbistum erhoben, dem er von 1633 bis 1652 vorstand. Mit Sebastian Knab aus Bamberg war von 1682 bis 1690 sogar ein deutscher Dominikaner Erzbischof von Nachitschewan. Ihm folgten noch einmal armenische Dominikaner, deren letzter, Stephanus Sciran, 1707 starb.

Während in Nachitschewan auswärtige Dominikaner die armenischen verdrängten, mußten die armenischen Dominikaner in anderen Gebieten dem türkischen oder persischen Druck weichen. Die Katholiken von Nachitschewan hielten jedoch bis ins 18. Jahrhundert stand. In der Mitte dieses Jahrhunderts spitzte sich die christenfeindliche Gewalt so zu, daß die Lage unerträglich wurde. 1750 erinnerte der damalige Dominikanerprovinzial Pater E. Franzosini daran, daß der Dominikanermission zu ihrer Blütezeit sechs Bistümer anvertraut waren, von denen nach „Aufständen, Kriegen und Pest“ nur mehr das armenische Erzbistum Nachitschewan übrig war. Er vermerkte, daß die Christen zu seiner Zeit mehr als alle anderen unter den angrenzenden islamischen Mächten zu leiden hatten. Mehr als fünfzehn Jahre zogen sich die Überfälle, Plünderungen und Brandschatzungen bereits hin. Der Provinzial berichtete von „unglaublicher Barbarei“ gegen die armenischen Familien in Nachitschewan. Hatten sie kein Hab und Gut mehr, das sie den islamischen Eindringlingen abliefern konnten, nahmen sich diese ihre Frauen und Töchter.

Der Exodus

1732 hatte Papst Clemens XII. den italienischen Dominikaner Domenico Maria Salvini zum 34. Bischof von Nachitschewan ernannt. Er sollte auch der letzte sein. P. Salvini war zuvor Generalvikar der Ordensprovinz mit Sitz in Konstantinopel gewesen. Der Krieg zwischen dem osmanischen Sultan und dem safawidischen Schah nahm immer grausamere Züge an, je mehr die Macht der Safawiden in Persien zerfiel und sich neue Machthaber etablierten. Einmal gewannen die Osmanen die Oberhand, einmal die Perser. Die Armenier dazwischen wurden zum Opfer beider Seiten. Papst Benedikt XIV. beklagte 1748, daß die Klöster der katholischen Armenier niedergebrannt und viele Brüder getötet wurden, andere verhungern mußten oder verschleppt wurden.

Aus der Abwanderung der katholischen Armenier in die Diaspora, die schon seit einiger Zeit im Gange war, besonders seit den erwähnten Deportationen von 1603, wurde nun ein großer Exodus. Erzbischof Salvini sah keinen anderen Ausweg, als den verbliebenen Rest seines Bistums an einen sichereren Ort zu führen. An der Spitze von 90 Dominikanern und rund tausend Gläubigen brach er zu einem Gewaltmarsch auf. 1.800 Kilometer führte er seine Gemeinschaft durch Obermesopotamien über den Euphrat nach Anatolien, das sie westwärts durchquerten, um schließlich die Stadt Smyrna an der Ägäisküste zu erreichen. Die Stadt, das heutige Izmir, war bereits 1402 von den Türken erobert worden, doch die Christen stellten nach wie vor den Großteil der Einwohnerschaft. Bald nach 1600 hatten sich in der Stadt Armenier niedergelassen, auch katholische Armenier aus Nachitschewan. Die armenischen Dominikaner waren zu ihrer seelsorglichen Betreuung 1718 in die Stadt gekommen und hatten dort ein Kloster gegründet.

Nach der Ankunft des von Bischof Salvini evakuierten Bistums Nachitschewan errichteten sich die katholischen Armenier 1755 in Smyrna die Kirche zu den Heiligen Petrus und Paulus, die heutige Kirche zum heiligen Rosenkranz, die zu ihrem neuen geistlichen Zentrum wurde.

Smyrna – Zuflucht und Untergang

Die katholischen Armenier wurden in der griechisch geprägten Stadt, zur Unterscheidung von den apostolischen Armeniern, kurioserweise als „Perser“ bezeichnet. Ihre Gemeinde, die durch den Exodus zu ansehnlicher Zahl angewachsen war und durch den Handel bald auch wirtschaftlich florierte, bestand bis zum türkischen Genozid an den Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts. Ihr eigentliches Ende kam durch den Brand von Smyrna am 13. September 1922, der letzten Vernichtungstat der Jungtürken gegen die christlichen Millets. Im Millet-System hatten die Osmanen auf der Grundlage der Scharia, des islamischen Rechts, ihr Verhältnis zu den Christen und Juden geregelt. Zu den anerkannten christlichen Gemeinschaften gehörten auch die Armenier.

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war Smyrna noch mehrheitlich von Christen bewohnt. Der Großteil davon waren Griechen. Es gab in der Stadt aber auch vier Prozent Armenier. Smyrna und sein großes Hinterland wurden 1920 im Vertrag von Sèvres – die Türkei gehörte zu den Besiegten – Griechenland zugesprochen, was die Türken aber nicht akzeptierten. Der letzte Akt des türkischen Völkermords an den Christen fand in Smyrna statt.

Türkische Truppen unter dem Kommando von Nurredin Pascha eroberten 1922 die Stadt zurück. Dabei töteten sie etwa 30.000 Christen, Griechen und Armenier, und zwangen 250.000 von ihnen zur Flucht. Den griechisch-orthodoxen Erzbischof der Stadt, Chrysostomos Kalafatis, ließ Nurredin Pascha von einem muslimischen Mob auf offener Straße lynchen und den christlichen Teil der Stadt niederbrennen. Winston Churchill bezeichnete das türkische Massaker von Smyrna als „infernal orgy“.

Was geblieben ist

Doch zurück zum katholischen Bistum Nachitschewan. Erzbischof Salvini kehrte 1759 nach Italien zurück, wo er 1765 im römischen Dominikanerkloster Santa Sabina starb. Der Bischofsstuhl wurde nach seinem Tod nicht mehr besetzt. Bis 1782 bestanden in Smyrna aber noch Teile der alten Bistumsorganisation.

1818, genau fünfhundert Jahre nach der Gründung des Bistums Nachitschewan durch den Dominikanerorden, starb in Smyrna der letzte armenische Dominikaner. Die Reste der verlassenen katholischen Allerheiligenkathedrale von Nachitschewan wurden 1845 durch ein Erdbeben zerstört. 1847 wurde das vakante Erzbistum durch den Heiligen Stuhl aufgehoben.

Die Dominikanermission unter den Armeniern ist heute vor allem Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung. So befaßte sich der niederländische Dominikaner Marcus Antonius van den Oudenrijn, Theologieprofessor in Freiburg im Üechtland und in Rom, am Institutum Historicum des Dominikanerordens in Santa Sabina mit einer Besonderheit der katholischen Armenier und veröffentlichte dazu in deutscher Sprache die Arbeit: „Das Offizium des heiligen Dominicus des Bekenners im Brevier der Fratres Unitores von Ostarmenien. Ein Beitrag zur Missions- und Liturgiegeschichte des vierzehnten Jahrhunderts“. In der Bibliothek des Deutschen Liturgischen Instituts wird man dazu fündig.

Dennoch ist dieses Kapitel der armenischen Geschichte und das des Dominikanerordens nicht zur bloßen Vergangenheit geworden. Zur selben Zeit, als das Bistum Nachitschewan unterging, errichtete der Papst die Armenisch-Katholische Kirche als mit Rom unierte Ostkirche. Sie zählt heute 18 Jurisdiktionen, davon elf Bistümer mit weltweit rund 800.000 Gläubigen. Ihr Oberhaupt ist seit 2015 Krikor Bedros XX., Patriarch von Kilikien der Armenier, so sein offizieller Titel. Sitz des Patriarchen ist seit der Errichtung der Kirche das Kloster Bzommar bei Beirut (Libanon).

Auch ein kleiner Teil der einstigen armenischen Dominikanermission lebt weiter. Die 1755 in Smyrna errichtete Rosenkranzkirche ist noch heute das Zentrum der katholischen Gemeinde von Izmir und wird nach wie vor von Dominikanern betreut, heute von italienischen Ordensbrüdern des heiligen Dominikus.

Geblieben ist auch die Möglichkeit einer faszinierenden Spurensuche nach einer viele Jahrhunderte währenden katholischen Missionstätigkeit unter den Armeniern.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/Levantineheritage.com (Screenshots)