Die jüngste Enzyklika von Papst Franziskus, es ist je nach Zählweise seine dritte oder zweite, beginnt mit den Worten „Fratelli tutti“. Er meint damit, daß alle Menschen Brüder sind. Die Kirche hat das in den vergangenen 2000 Jahren nicht gelehrt. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, so lehrt die Kirche, aber Brüder, das sind die Getauften. Die Enzyklika ist insgesamt ein politisches Manifest, dem die religiöse Dimension fehlt. Über die „Neuorientierung“ freuen sich Gutmenschen und Freimaurer. Sie haben Papst Franziskus als ersten Papst ins Herz geschlossen. Sollte die Enzyklika, Gott bewahre, umgesetzt werden, würden Gott, die Kirche und die Christenheit, so wie wir sie heute kennen, wahrscheinlich verschwinden. Ersterer würde per Winkelgesetzgebung abgeschafft, letztere durch Selbstauflösung verschwinden.

Wer sich nicht daran beteiligt, muß in den Untergrund gehen, denn dann wird der Kommunismus herrschen (ganz egal, wie er sich nennen wird), werden das Privateigentum und die souveränen Staaten abgeschafft, Haus- und Landbesetzungen und Enteignungen zu Instrumenten der Regierungspolitik. Und alles wird im Namen „der Armen“ geschehen. Höchstwahrscheinlich wird es im Namen der „Liebe für die Menschheit“ sogar zu einem blutigen Weltbürgerkrieg kommen. Rußland hat ihn erlebt und auch China. Der nächste wäre global.

Die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie sie politische Linke und Hochfinanz einträchtig und zunehmend lauter erheben, ist nur der gemäßigte Anfang von dem, was das politische und ideologische Manifest von Papst Franziskus mit seiner egalitären Utopie propagiert. Ein Blick in die Enzyklika genügt, während der Blick in die Zeitungen nicht taugt, da ihr manifestiertes Wohlwollen den wirklichen Inhalt so dick übertüncht, daß er nicht mehr erkennbar ist. Nichts aber kann gefährlicher sein, als sich ein falsches Bild zu machen.

Mit Johannes Chrysostomos zum Kommunismus?

Franziskus zitiert den Kirchenvater Johannes Chrysostomos mit den Worten: „Den Armen nicht einen Teil seiner Güter zu geben bedeutet, von den Armen zu stehlen, es bedeutet, sie ihres Lebens zu berauben; und was wir besitzen, gehört nicht uns, sondern ihnen“ (FT, 119). Er scheint sich damit die Lehre der Kirchenväter zu eigen zu machen und sich in die kirchliche Tradition zu stellen, indem er die soziale Funktion des Privateigentums betont. Dem ist aber nicht so, denn bereits im nächsten Absatz geht Franziskus in eine andere Richtung, zur Lehre der Väter des Kommunismus, wenn er schreibt, daß „das Recht auf Privatbesitz niemals absolut oder unveräußerlich“ sei. Das Prinzip der gemeinsamen Nutznießung der für alle geschaffenen Güter sei ein natürliches, naturgegebenes und vorrangiges Recht.

„Das Recht auf Privateigentum kann nur als ein sekundäres Naturrecht betrachtet werden, das sich aus dem Prinzip der universalen Bestimmung der geschaffenen Güter ableitet, und dies hat sehr konkrete Konsequenzen“ (FT, 120).

Der heilige Johannes Chrysostomos meint den einzelnen Christen, der freiwillig und nach seinem Ermessen, mit Bedürftigen teilen soll. Es ist eine Ermahnung an das Gewissen, aber individuell und ohne äußere Vorgabe. Das sind die tätigen Werke der Nächstenliebe, die das Christentum lehrt. Franziskus nimmt keine Differenzierung und auch keine Einschränkung vor. Er meint den Staat und nimmt eine Umkehrung der Vorzeichen vor. Nicht der Besitzende soll nach freiem Ermessen den Bedürftigen geben, sondern die „Armen“ (von Franziskus ausnahmslos sozial verstanden) sollen fordern, denn sie haben ein Recht zu fordern. Daraus folgt, daß Migranten, die besitzlos einwandern, unterschiedslos ob legal oder illegal, weil Franziskus ein uneingeschränktes Recht auf Migration postuliert, die Enteignung der Einheimischen fordern können, jedenfalls die Umverteilung der Güter und des Privateigentums, weil alles allen gehört.

Franziskus läßt keinen Zweifel daran, sondern beharrt darauf:

„Die Überzeugung von der gemeinsamen Bestimmung der Güter der Erde erfordert heute, dass sie auch auf Länder, ihre Territorien und ihre Ressourcen angewandt wird. […] jedes Land ist auch ein Land des Ausländers, denn die Güter eines Territoriums dürfen einer bedürftigen Person, die von einem anderen Ort kommt, nicht vorenthalten werden“ (FT, 124).

Und da Franziskus „konkrete Konsequenzen“ fordert, sind seine Worte „konkret“ zu denken, was bedeutet: Es gibt kein Recht, kein Territorium, keine bezahlten Steuern, keine Gesetze und keine öffentliche Sicherheit, die einem Staat und seinen Bürgern das Recht geben, einen Migranten, jemand, der aus welchen Gründen auch immer in irgendein Land seiner Wahl einwandern will, daran zu hindern. Und auch nichts kann irgendwen daran hindern, sich in den Genuß der öffentlichen und privaten Güter, der Sozialleistungen, der Gesundheitsversorgung, irgendwelcher Unterstützungen und aller anderen Wohltaten dieses Landes zu bringen.

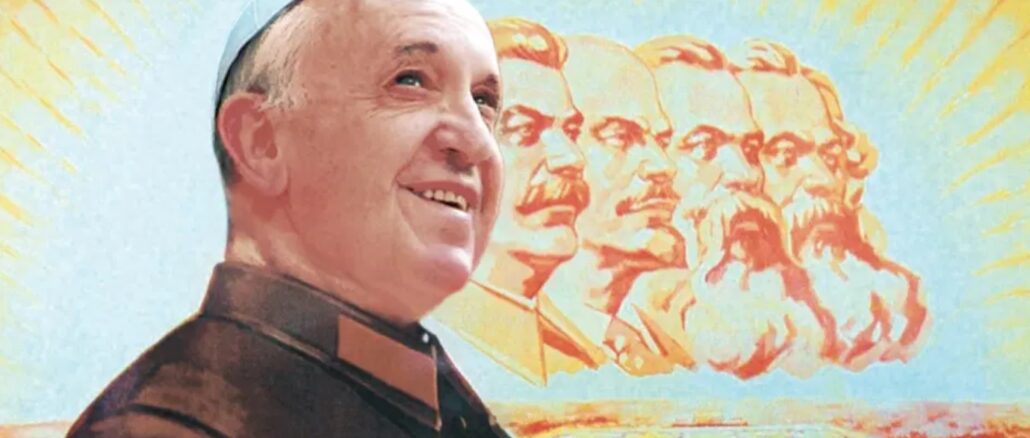

Grundlage dieser Utopie ist, sich „einen Planeten zu wünschen, der allen Menschen Land, Heimat und Arbeit bietet“ (FT, 127). Was wohlklingend und grundsätzlich richtig ist, kann in der Umsetzung mörderisch werden. Marx, Engels und Lenin lassen grüßen, ebenso Stalin, Mao und Pol Pot. Die Geschichte lehrt, daß jede Umsetzung einer Utopie in Mord und Totschlag endete.

Doch die Geschichte interessiert Franziskus nicht, denn wozu sich mit dem Vergangenen aufhalten, wenn man jetzt etwas tun kann. Deshalb fährt er fort:

„Es ist unsere Pflicht, das Recht eines jeden Menschen zu respektieren, einen Ort zu finden, an dem er nicht nur seinen Grundbedürfnissen und denen seiner Familie nachkommen, sondern sich auch als Person voll verwirklichen kann“ (FT, 129).

So besteht Franziskus auch auf der Familienzusammenführung. Die Migration ist für ihn eine Einbahnstraße: Das Recht auf Migration bricht jedes andere Recht. Wir sprechen von 7,8 Milliarden Menschen, denen Franziskus dieses Recht zuerkennt. Franziskus will eine tragende Säule der Rechtsordnungen, die von den Staaten in Jahrhunderten mühevoll aufgerichtet wurden, außer Kraft setzen und scheint es billigend in Kauf zu nehmen, daß die dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit einstürzen können, in einzelnen Staaten oder auch global.

Wann immer sich ideologische Regime willkürlich am Privateigentum vergriffen haben (übrigens auch am Kirchenbesitz), war größeres Elend die Folge. Südafrika, Papst Franziskus zitiert in der Enzyklika Desmond Tutu, ist ein trauriges Beispiel aus jüngster Zeit.

Der Prophet der Globalisierung (von unten)

Franziskus ist der Prophet der Globalisierung, der schrankenlosen Migration und der Abschaffung der Nationalstaaten:

„Man muss auf die globale Dimension achten, um nicht in die alltägliche Kleinlichkeit zu fallen“ (FT, 142).

Wenn der Papst an der Migration eine Schattenseite zu erkennen vermag, dann nur die, daß „manche von der Kultur des Westens angezogen“ sein könnten, weil sie dadurch „schwer enttäuscht werden können“ (FT, 38). Kein Wort verliert Franziskus, daß der Westen, das Abendland, aus dem Christentum hervorgegangen ist, daß er deshalb die Wiege der Zivilisation ist, der Rechtsentwicklung, der Freiheitsrechte, der Hochkultur und auch des Wohlstandes. Doch für das Kirchenoberhaupt sind die Migranten, welcher Rasse, Ethnie, Religion, Kultur, politischen Überzeugung auch immer, das wahre Reine. Sie sind so makellos, daß nur der Westen sie beschmutzen könnte.

Die Geschichte interessiert Franziskus, dann doch plötzlich ein bißchen, aber nur selektiv:

„Die Shoah darf nicht vergessen werden“, ebenso wenig „die Atombombenangriffe von Hiroshima und Nagasaki“ (FT, 247f).

Gulag und Laogai sucht man vergebens. Franziskus hat sie bereits vergessen und will sie jedenfalls vergessen machen, denn er hat überhaupt jede Erwähnung des Kommunismus und seiner Verbrechen vergessen. Was für ein Gedächtnisschwund.

Gleiches unterläuft ihm, wenn er Fanatismus verurteilt, aber ideologische Terroristen und islamische Fanatiker nicht erwähnt, sehr wohl aber ‚Fanatismus bei Christen ausmacht und bei Katholiken besonders „in verschiedenen Foren und Räumen des digitalen Austausches“ (FT, 46).

In der Enzyklika tut Franziskus, was er gerne tut, er knüppelt die katholischen Gläubigen, er knüppelt die Christen und besonders den christlichen Westen. Mit dem Kolumnisten und Buchautor Marcello Veneziani kann man ausrufen: „Eine kuriose Enzyklika“.

Mit dem Finger zeigt Franziskus dann auf die Feinde der universellen Brüderlichkeit, das seien Populisten und Nationalisten, Liberisten und Liberale, Individualisten und Kapitalisten und alle, die Mauern errichten. Franziskus sekundiert implizit auch Black Lives Matter:

„Rassismus ist ein Virus, das leicht mutiert, und, anstatt zu verschwinden, im Verborgenen weiter lauert“ (FT, 97, auch FT, 20).

Die Wortwahl erinnert an jene der kommunistischen Propaganda, die überall den „Imperialismus“ und die „Reaktion“ lauern sieht.

Es gibt, so Franziskus, keinen gerechten Krieg, aber „berechtigte Kämpfe“, wenn es darum geht, „auf verschiedene Weise zu versuchen, dass er [der Mächtige] davon ablässt zu unterdrücken; ihm jene Macht zu nehmen, die er nicht zu nutzen weiß“ (FT, 241).

Franziskus stellt eine neue Gleichung auf: Die bürgerlichen Heuchler, jene, die wegschauen, stellt er auf eine Stufe mit den Straßenräubern und Verbrechern. Er qualifiziert sie als Verbündete der Kriminellen (FT, 75).

Die unsichtbare Diktatur

In diesem Absatz findet sich auch eine der interessantesten Stellen der Enzyklika, wenn der Papst schreibt:

„So funktioniert die unsichtbare Diktatur der eigentlichen verborgenen Interessen, welche die Ressourcen beherrschen wie auch die Meinungsbildung und das Denken bestimmen.“

Vor dieser „unsichtbaren Diktatur“ wurde von einer Gruppe von Kardinälen, Bischöfen und Intellektuellen, darunter die Kardinäle Müller, Zen und Pujats, im vergangenen Mai in einem Appell an die Kirche und die Welt gewarnt. Doch aus Rom kam keine Unterstützung. Von Papst Franziskus war kein Wort zu hören.

Der Grund dafür dürfte in den Absätzen 102–105 zu suchen sein. Das ganze Kapitel ist mit dem freimaurerischen Dreiklang Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit überschrieben, der in der Französischen Revolution zur Staatsdoktrin wurde. Papst Franziskus verwirklicht damit, was sein Mitbruder, der Jesuit Carlo Maria Kardinal Martini, in seinen letzten Äußerungen gefordert hatte: Die Kirche solle sich mit den Zielen der Französischen Revolution aussöhnen und den Rückstand von 200 Jahren, den sie zur Moderne angehäuft habe, aufholen. Es handelt sich um das „geistliche Testament“ Martinis, sein letztes Interview vom 8. August 2012, das vom Corriere della Sera erst nach seinem Tod am 1. September veröffentlicht wurde. Darin nannte Martini „mit dem feierlichen Ton einer testamentarischen Hinterlassenschaft und der prophetischen Ermahnung“ wie sein Freund, der Psychologe Marco Garzonio, kommentierte, einen „praktischen Weg“:

„Der Papst soll sich mit zwölf Bischöfen und Kardinälen umgeben, wenn er nicht will, daß das Schiff Petri von den internen Wellen überflutet wird und von einer Gesellschaft, die der Kirche, die 200 Jahre im Rückstand ist bei Themen wie Familie, Jugend, der Rolle der Frau, nicht mehr glaubt.“

Mit Franziskus zu den (imaginären) revolutionären Wurzeln

Die Enzyklika zitiert am häufigsten Ahmad al-Tayyeb, den Großimam von Al-Azhar. Dieses Privileg wird unter allen lateinischen Christen nur dem heiligen Franz von Assisi zuteil. Ihnen zieht Papst Franziskus nicht nur den muslimischen Imam vor, sondern auch die Schwarzenführer Martin Luther King und Desmond Tutu und Mahatma Gandhi. Franziskus befördert damit unterschwellig das sehr oberflächliche Narrativ von Christus als einem subversiven Revolutionär, den die Kirche verraten habe. Doch mit Franziskus kehre man nun zu den revolutionären Wurzeln zurück. Der Philosoph, Atheist und Kommunist Gianni Vattimo, Mitbegründer des Schwachen Denkens, schlug im Sommer 2015 bei einer Tagung in Buenos Aires die Gründung einer „Papistischen Internationale“ vor, die unter Führung von Papst Franziskus als Wiederbelebung an die Stelle der Kommunistischen Internationale treten sollte. Die Enzyklika Fratelli tutti klingt nach dem politischen Manifest dieser Wiederbelebung des Kommunismus.

Während sich die Kirche im Niedergang befindet, der Glauben verdampft und Papst und Bischöfe die Gläubigen mit Coronamaßnahmen aus den Kirchen vertreiben, setzt Papst Franziskus auf eine globale Revolution. Er setzt auf das gleiche Ziel wie die Globalisten, die nach Kräften die „große Transformation“ anstreben, wie Joschka Fischer, einer der eifrigsten Autoren für das Project Syndicate von George Soros, Ende Juli verkündete.

Wenn die neue Enzyklika abschließend knapp auf den Punkt gebracht werden soll, dann vielleicht so: Was Franziskus darin an Leitsätzen vorgibt, rechtfertigt jede Enteignung, jede Besetzung und jede Invasion, Hauptsache sie geschieht „im Namen“ der Armen, der Brüderlichkeit und der Gleichheit.

Gott schütze uns vor dem päpstlichen Kommunismus.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Il Foglio (Screenshot)