(Rom) Das Coronavirus wird seit dessen meßbarem Auftreten in Europa von verschiedener Seite für unterschiedliche Forderungen genützt. Oder sollte man besser sagen: mißbraucht? Auch Papst Franziskus unterstützt eine solche Forderung mit tiefgreifenden, in ihrem ganzen Ausmaß nicht absehbaren sozialen und gesellschaftspolitischen Folgen. Wie das?

Eine der ersten dieser Trittbrettfahrer-Forderungen, die mit dem Auftreten des Coronavirus verstärkt wuren, war das bardgeldlose Zahlen, womit die Abschaffung des Bargeldes intendiert ist. Die Erklärung, weshalb es einen nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen Bargeld und Coronavirus geben sollte, blieb dürftig. Um genau zu sein, blieb man die Begründung schuldig bzw. wurde die Erstbehauptung, der bloße Kontakt könne zur Infizierung führen und in Folge tödlich sein, schnell widerlegt. Die Bestrebungen zur Bargeldabschaffung halten dennoch unverdrossen an, weil die Gründe dafür ganz anderer Natur sind.

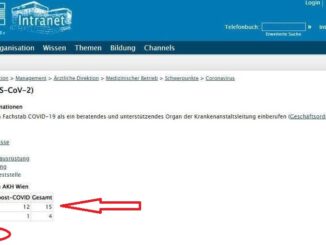

Die Verkäuferinnen an den Supermarktkassen, die im März von jenen als Heldinnen dargestellt wurden, die zuerst das Land in die Zwangsquarantäne geschickt, die Supermarktangestellten aber als eine der wenigen Gruppen davon ausgenommen hatten, wurden trotz des angeblich hoch ansteckenden und den Massentod bringenden Virus nicht krank. Wäre auch nur ein Infektionsfall aufgetreten, hätte den Regierungsanordnungen folgend der Supermarkt gesperrt werden müssen. Es wurde kurioserweise aber kein Fall einer Supermarktschließung bekannt. Dabei hat kaum jemand mehr mit Bargeld zu tun als Kassiererinnen – allen Aufforderungen zum bargeldlosen Zahlen zum Trotz.

Das „bedingungslose Grundeinkommen“

Eine andere Forderung, die schon einige Zeit vor dem Coronavirus auftrat, ist die nach einem „bedingungslosen Grundeinkommen“. Der Begriff trat vereinzelt nach Kriegsende auf. So findet sich der älteste Beleg interessanterweise in einer Ausgabe der „Informationen zur politischen Bildung“ des Jahres 1952. Das ist die Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung, die in jenem Jahr gerade unter der Bezeichnung Bundeszentrale für Heimatdienst gegründet worden war. Um den Argwohn weckenden, mit den Westalliierten verbundenen Begriff „Umerziehung“ (Reeducation) zu vermeiden, sprach die Bundesregierung bei der Auftragsbestimmung für die neue Bundeseinrichtung von „Reorientierung“. Nach der Erstnennung verschwand das Thema auch schon wieder für längere Zeit von der Bildfläche.

Der „Weg ins Paradies“

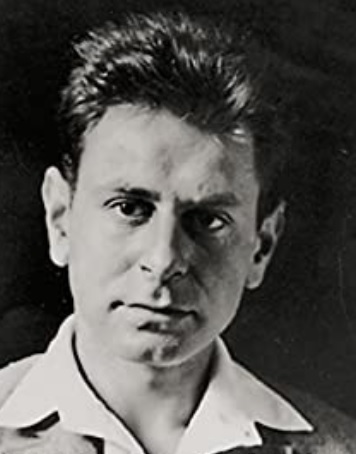

Wirklich greifbar wird die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen erst nach 1989, also nach dem Zusammenbruch des Realen Sozialismus des Ostblocks. Erste Belege finden sich 1991 in der Gewerkschaftlichen Rundschau des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) und dann kurz vor der Jahrtausendwende durch die Thesen des Sozialphilosophen und Marxisten André Gorz, eigentlich Gerhard Hirsch, dann Gerhard Horst (1923–2007). Der Wiener, Sohn eines jüdischen Vaters, der wegen des Antisemitismus zur katholischen Kirche konvertierte, und einer katholischen Mutter, der die NS-Zeit in der Schweiz verbrachte, ging nach dem Krieg nach Frankreich und wurde ein Mitarbeiter von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Aufgrund seiner deutschen Muttersprache erlangte der Kultautor der Neomarxisten auch im deutschen Sprachraum einigen Einfluß.

Mit dem Zusammenbruch des Ostblock-Kommunismus wurde Gorz zu einem geistigen Schrittmacher der chamäleonhaften Anpassung an die neuen Verhältnisse (Francis Fukuyama „Das Ende der Geschichte“). Seine angebliche Abwendung vom Marxismus war mehr eine Mutation, besser gesagt ein Kleiderwechsel. Die alten Begriffe, die bisher zur Identifizierung dienten, wurden fallengelassen und gegen neue Etiketten ausgetauscht. Übergangsweise wurde der Begriff Ökosozialismus geprägt, dann auch aufgegeben. Seither firmiert die alte Linke, als Neuformierung von Alt- und Neomarxisten, mit Gorz’ Hilfe als „ökologische Linke“.

Gorz, ein persönlicher Freund von Herbert Marcuse, der sich aber vor allem an den Thesen von Ivan Illich orientierte, entfaltete seit den späten 60er Jahren seine Variation des marxistischen Denkens, dessen Konstanten anti-autoritäre Kritik sowie Institutions- und Kapitalismuskritik waren, wie sich an den Titeln seiner wichtigsten Werke ablesen läßt: „Zur Strategie der Arbeiterbewegung im Neokapitalismus“ (1967), „Die Aktualität der Revolution“ (1970), „Sozialismus und Revolution“ (1975), „Wege ins Paradies“ (1983) und „Kritik der ökonomischen Vernunft“ (1989).

1997 erhob er schließlich in „Misères du présent, richesses du possible“, die deutsche Ausgabe erschien 2000 unter dem Titel „Arbeit zwischen Misere und Utopie“, die Forderung nach einem „bedingungslosen Grundeinkommen“, was offenbar sein aktuellster „Weg ins Paradies“ sein sollte. Kurze Zeit nach dem Erscheinen der deutschen Ausgabe wurden in den Ländern des deutschen Sprachraums Initiativen und Vereinigungen wie BIEN-Austria und BIEN-Schweiz gegründet, die das Anliegen in die Öffentlichkeit trugen. Gorz ließ dabei keinen Zweifel, daß der Ökologismus nur ein Mittel zum Zweck sei, eine „Bühne“, wie er es nannte, um das eigentliche Ziel zu verwirklichen: den Ausstieg aus dem Kapitalismus.

2007 beging Gorz Selbstmord.

Marxismus recycelt

An einem jüngeren Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, dem belgischen Marxisten Philippe Van Parijs, einem Schüler Gerald Cohens (1941–2009), des Begründers des Analytischen Marxismus, wird eine Vernetzung mit katholischen Institutionen deutlicher. Van Parijs, Inhaber des Hoover-Lehrstuhls für Wirtschaft und Sozialethik an der wallonischen Université catholique de Louvain, war mehrere Jahre auch Gastprofessor an der Philosophischen Fakultät der Universität Havard und der flämischen Katholieke Universiteit Leuven. Er gründete 1986 das Basic Income European Network (BIEN), dessen beide ersten Kongresse, 1986 und 1988, an katholischen Universitäten in Belgien stattfanden. Größere Aufmerksamkeit erzielten Vereinigung und These schrittweise erst ab 1990. 1994 erfolgte die globale Ausrichtung und Umbenennung in Basic Income Earth Network.

Politisch aufgegriffen wurde das Anliegen öffentlich bisher am konsequentesten von Parteien der radikalen Linken des postkommunistischen Kontextes.

Gorz und Van Parijs sind nur zwei Vertreter, die einen theoretischen Unterbau für die Forderungen lieferten. An Van Parijs ist erkennbar, daß damit eine weitere, ältere Strömung verbunden ist: der Versuch einer Allianz von Sozialismus und Christentum. Zu den Mitgliedern von Netzwerk Grundeinkommen, seit 2004 der bundesdeutsche Ableger von BIEN, zählen beispielsweise der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB).

In den vergangenen Jahren zeichnete sich ab, daß die Forderung zum Mainstream wird. Wie das? Weil sie nicht mehr nur aus linksradikaler und damit vernetzter linkskatholischer Ecke kommt. Weit wirkmächtiger, aber weniger leicht erkennbar ist neuerding die Förderung dieser Idee durch global tätige Unternehmen, deren Managerebenen dahingehend belehrt werden. Wie passen aber so unterschiedliche Sektoren als Verfechter derselben Idee zusammen?

Die Globalisten basteln längst an einer anderen Welt und neuen Wirtschaftszweigen, wozu Social Engineering gehört. Dieser Begriff des Wiener Philosophen Karl Popper, der wie Gorz aus wohlhabendem jüdischem Milieu stammte (Poppers Eltern konvertierten aus assimilatorischen Gründen zum Protestantismus), und seiner Idee der „offenen Gesellschaft“, wurde nicht zufällig 1945, also bei Kriegsende, geprägt, als gegenüber den Besiegten Aussicht für dessen Anwendung bestand. Popper war nach dem Ersten Weltkrieg aktiver Kommunist gewesen, ebenso sein Onkel, der Wiener Nationalökonom und Statistiker Walter Schiff, der nach dem Ersten Weltkrieg von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei nominierter Vizepräsident des Bundesamtes für Statistik wurde. Schiff, Vertreter des linken Parteiflügels, wurde 1930 Vorsitzender des österreichischen Bundes der Freunde der Sowjetunion und schließlich Mitglied der illegalen Kommunistischen Partei Österreichs. Er verließ Österreich etwas später als sein Neffe, ging aber gleich nach Großbritannien, wo sich beide wieder begegneten. Im Gegensatz zu Popper, der sich in Richtung eines abstrakten Radikalliberalismus bewegte, blieb Schiff ein so eiserner Verfechter der sozialistischen Planwirtschaft, daß er es sich sogar auf seinen Grabstein schreiben ließ. Popper, der in seinem Leben über den Horizont von links und liberal nicht hinauskam, kritisierte zwar vulgärmarxistische Vereinnahmungen von Karl Marx und seinen Schriften, wie er es nannte, traf selbst aber keine Vorsorge, daß es ihm und seinem anthropologischen Wolkenkuckucksheim nicht gleich ergeht.

Die erwähnten globalistischen Eliten, die sich heute auf Popper berufen (besonders plakativ tut dies George Soros mit seinen Open Society Foundations) rechnen, da von ihnen betrieben, mit einer zunehmenden Robotisierung (Digitalisierung, künstliche Intelligenz, selbstfahrende LKWs, PKWs, selbstfliegende Hubschrauber, Mannschafts-lose Cargoschiffe) aller Lebensbereiche, was zu einem millionenfachen und ersatzlosen Abbau von Arbeitsplätzen führen wird. Antrieb dafür ist die Gewinnsteigerung durch Reduzierung der Personalkosten. Zur „sozialen Abfederung“ dieser angestrebten Entwicklung soll das parallel propagierte „bedingungslose Grundeinkommen“ dienen. Dabei steht weniger gelebte Menschenfreundlichkeit im Mittelpunkt, sondern die blanke Angst vor sozialen Unruhen. Sie folgen dabei dem Grundsatz der Privatisierung der Gewinne bei gleichzeitiger Sozialisierung der Kosten.

Dabei finden sie ausgerechnet in der radikalen Linken die bereitwilligste Unterstützung, ein Spiegelbild jener seltsamen Allianz zwischen Superreichen und politischer Linken, die sich in ihrer aktuellen Auflage seit den 90er Jahren als Folge des Berliner Mauerfalls herausbildete und in der EU auch politisch tonangebend ist.

Diese informelle Allianz erlaubt es einigen Superreichen zu Lasten der Allgemeinheit und auf Kosten der Mittelschicht unverschämt reicher zu werden, indem sie sich den Rücken durch immer neue, vom Staat zu erbringende Sozialleistungen freihalten. Bereits im alten Rom wurde die Stadtbevölkerung zeitweise auf Staatskosten verköstigt, damit Kaiser und Senatorenfamilien, die damalige Oberschicht, in der Hauptstadt Ruhe hatten.

Heute lautet die Devise: dirigistischer Marxismus für die Massen, solange die Geldeliten den Ton angeben können.

Die Haken an der Geschichte

Die Sache hat jedoch gleich mehrere Haken, wobei auf die damit verbundene Umverteilung zu Lasten der Steuerzahler, also jener Bevölkerungsschichten, die den Staat und seine Dienste am Leben erhalten, gar nicht eingegangen werden soll.

Erwähnt sei aber, daß parallel eine Menschheitsreduzierung durch globale Dezimierung der Bevölkerung angestrebt wird, was im Westen bereits seit den späten 60er Jahren erschreckend erfolgreich praktiziert wird. So erfolgreich, daß ebensolange die Bevölkerungsverluste durch Masseneinwanderung ausgeglichen werden müssen, was zu einem massiven Umbau des Staatsvolkes führt, und das Problem einer schnell fortschreitenden Überalterung der Bevölkerung dennoch nicht in den Griff gebracht wird. Auf diesen Kontext machte jüngst der Ökonom und Finanzethiker Ettore Gotti Tedeschi mahnend aufmerksam, der unter Benedikt XVI. Präsident der Vatikanbank IOR war.

Ein weiterer, prinzipieller Haken besteht darin, daß durch das bedingungslose Grundeinkommen neue Formen der Abhängigkeit geschaffen werden, die einer Refeudalisierung gleichkommen und sogar die Gefahren einer neuen Art von Leibeigenschaft in sich bergen. Wenn in jüngerer Zeit vermehrt Vergleiche zum real existierenden Sozialismus gezogen werden, den man 1989 endgültig für untergegangen hielt, dann hat das nicht zuletzt auch damit zu tun. Zu tun haben sie natürlich, empirisch erhebbar, mit dem ansteigenden Steueranteil des Staates, der in der Bundesrepublik Deutschland bei genauer Rechnung unter Bundeskanzlerin Merkel auf sagenhafte 60 Prozent gesteigert wurde, was eine entsprechende Zunahme der Umverteilung durch Transferleistungen bedeutet. In Deutschland herrscht „mehr Sozialismus als Marktwirtschaft“, wie Bruno Bandulet in der jüngsten Ausgabe von Cato formulierte.

Der freie Mensch, dem der passive Staat die Freiheit garantiert, sich frei entfalten zu können, also den Beruf seiner Wahl anstreben und Familie gründen zu können, droht zum betreuten und bevormundeten Abhängigen eines aktiven, zwangsläufig sozialistischen Staates zu werden. Das dahinterstehende Staatsverständnis ist nicht das gemeinsame, sinnvolle und vernünftige Hilfsmittel des Einzelnen und der Gemeinschaft, sondern ein den Bürgern übergeordneter, von ihnen abgehobener, allmächtiger Kontrolleur. Er überwacht und maßregelt die Bürger nicht mehr im Namen einer Ideologie, wie zu Zeiten des Kommunismus vor 1989, sondern im Namen eines angeblichen „Konsenses“, der in Wirklichkeit die Interessen jener Minderheit widerspiegelt, die den Staat kontrolliert. Wer das sein wird, läßt sich anhand der Entwicklungen in den vergangenen 20 Jahren unschwer erkennen. Es sind jene Kräfte, denen es gelingt, persönlich unerkannt zu bleiben, aber die öffentliche Meinung zu steuern. Die Themen, für die die immer einwandfreier funktionierenden Mechanismen eingesetzt werden, sind beliebig austauschbar: ob die angeblich nicht verhinderbare illegale Masseneinwanderung von 2015/16, der angeblich menschenverschuldete Klimawandel von 2018/19 oder die Maßnahmen gegen das angeblich massentödliche Coronavirus 2020.

Poppers Social Engineering wird in seiner angewandten Form daher auch mit „soziale Manipulation“ übersetzt. Dabei ist es letztlich wenig relevant, ob Popper es so oder anders gemeint hatte.

Papst Franziskus‘ „Pandemie-Katechese“

Kritiker werfen Papst Franziskus vor, genau diese „alternativlose“ Agenda zu unterstützen. Tatsächlich war nicht nur aus dem päpstlichen Umfeld bereits einiges an Zustimmung in Richtung eines bedingungslosen Einkommens zu hören. Franziskus selbst machte sich, kaum hatten die Regierungen das öffentliche Leben der Staaten abgewürgt, zum internationalen Fürsprecher eines „globalen Grundeinkommens“. Sein erster Vorstoß erfolgte Anfang April, der zweite Anfang Juni. Die heutige Katechese kann als Ergänzung dazu gesehen werden.

Am 12. April veröffentlichte Franziskus ein Schreiben an die Sozialbewegungen, in dem er postulierte: „Kein Arbeiter ohne Rechte“ und unter Verweis auf die Coronamaßnahmen der Regierungen, die er mit keinem Wort kritisierte, ein „universales Grundeinkommen“ forderte.

Einen Monat nach Franziskus zogen 40 Bischöfe der Anglikaner und Lutheraner in Kanada nach und forderten unter Hinweis auf das Coronavirus (ohne Kritik der Regierungsmaßnahmen) von Premierminister Trudeau ein bedingungsloses Grundeinkommen.

La Civiltà Cattolica, die Franziskus direkt verbundene römische Jesuitenzeitschrift, wiederholte Anfang Juni aus der Feder des französischen Jesuiten Gaël Giraud unter Berufung auf den Papst die Forderung. In der Zeitschrift kann kein Artikel ohne vorherige Druckerlaubnis des Vatikans erscheinen. Zu den ihm wichtigen Themen übt Franziskus persönlich die Zensur aus. P. Giraud, der unter den sozialistischen und ex-sozialistischen Staatspräsidenten François Hollande und Emmanuel Macron von 2015–2019 Chefökonom der staatlichen Französischen Entwicklungshilfeagentur war (Agence française de développement) stellte in dem Artikel die Forderung als „prophetische Reform“ dar, wobei er offenließ, nach welchem Modell sie konkret erfolgen sollte. Diese Einschränkung begründete er damit, daß Franziskus „nur“ jenen eine Stimme geben wolle, die keine hätten. Die Betroffenen selbst müßten sagen, was sie wollen. Sie allein hätten darüber zu entscheiden.

Dennoch: Auch in diesem Punkt, so Kritiker, gibt Papst Franziskus als moralische Autorität seinen Segen zu den Zielsetzungen der radikalen Linken oder, je nach Sichtweise, einer kleinen globalistischen Minderheit. Die heutige Mittwochskatechese kann in diese Richtung verstanden werden.

Die Ansprachen des Papstes bei seinen Generalaudienzen unterscheiden sich in der Regel von seinen eigenen Texten. Unterschiede in Thematik, Satzbau und Wortwahl sind überdeutlich. Kritiker der päpstlichen Amtsführung halten die Mittwochskatechese für etwas „vom Besten“ seines Pontifikats, was konkret besagen will, daß sie von ganz anderer Seite im Vatikan formuliert werden. Bisher ließ Franziskus wenig Interesse an den Katechesen erkennen, was daran deutlich wird, daß er die vorbereiteten Texte verliest. Daneben bekamen päpstliche Gesten in der Begegnung mit den Anwesenden ein größeres Gewicht.

Heute zeigte sich die päpstliche Ansprache in einem anderen Kleid. Papst Franziskus hält weiterhin an der „sozialen Distanzierung“ wegen Corona fest und verzichtet auf einen persönlichen Kontakt mit den Gläubigen. Eine wirkliche Generalaudienz existiert seit Mitte März nicht mehr. Franziskus hält seine Katechese im Apostolischen Palast im engen Kreis seiner für die Generalaudienz zuständigen Mitarbeiter. Der „Kontakt“ zur Außenwelt erfolgt digitalisiert.

Der heute von Franziskus vorgetragene Text hebt sich inhaltlich von seinen vorbereiteten, stärker theologisch ausgerichteten Mittwochskatechesen ab. Er ist ein „echter“ Franziskus. Er enthält einen soziologischen und politischen Schwerpunkt. Franziskus sprach über die „Pandemie“, die „schwierige Lage der Armen“ und „die große Ungleichheit in der Welt“. Das Coronavirus, so der Papst, habe diese „große Ungleichheit“ erst „deutlich aufgezeigt“. Wie und wo dies geschehen sei, sagte Franziskus allerdings nicht. Stattdessen ging er direkt zu den „Heilmitteln“ dagegen über.

„Es braucht daher nicht nur Lösungen zur Bekämpfung des Krankheitserregers, sondern auch Heilmittel gegen das ‚große Virus‘ der sozialen Ungerechtigkeit und Ausgrenzung der Ärmsten.“

Das ist zwar wohlklingend, nur: Was will es bedeuten? Was will Franziskus damit konkret sagen?

Letztlich kann der Eindruck eines Trittbrettfahrers des Coronavirus entstehen, dessen „Pandemie“ auch nach einem halben Jahr noch nicht eintreten will. Doch Franziskus hielt sich bisher weder mit der Frage nach dem Virus selbst, nach seiner möglichen geistlichen Dimension noch mit den Regierungsmaßnahmen auf.

Franziskus erteilte heute stattdessen einen Auftrag und nahm eine soziologische Definition des Kirchenverständnisses vor:

„Die vorrangige Option für die Armen entspringt der Liebe Gottes und ist nicht die Aufgabe einiger weniger, sondern Sendung der ganzen Kirche.“

Die Kirche definierte „Armut“ bisher allerdings umfassender, als es in der sozialpolitischen Engführung von Franziskus der Fall ist. Vor allem verband sie in erster Linie eine theologische Dimension damit. Auf irritierende Weise wird diese Neudeutung sichtbar, wenn Franziskus bei der heutigen Generalaudienz ausführte:

„So geht diese Option über die notwendige konkrete Unterstützung hinaus und bedeutet, dass wir gemeinsam mit den Armen unterwegs sind, dass wir uns von den Notleidenden evangelisieren, von ihrer Erfahrung des Heils, ihrer Weisheit und Kreativität ‚anstecken‘ lassen.“

Das Verständnis von Evangelisierung, der Missionsauftrag, den Christus seinen Jüngern erteilte, wird von Franziskus auf irritierende Weise umgedeutet. Im Neuen Testament findet sich kein Auftrag des Herrn, der lautet: „Laßt euch von den Notleidenden evangelisieren“.

In einen geradezu marxistischen Duktus verfällt Franziskus im nächsten Satz, wenn er sagt:

„Wir müssen zusammenarbeiten, um kranke soziale Strukturen zu heilen und zu verändern.“

Die heutige Mittwochskatechese läßt jenen Traum von einer Einheit von Sozialismus und Christentum aufblitzen, die paradoxerweise das gleiche Ziel anstrebt wie die aktuell dominierenden Kräfte, die hinter der demokratischen Fassade des Westens wirklich bestimmen.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Vatican.va/La civiltà cattolica/Wikicommons (Screenshots)