Ein Beitrag von Clemens Victor Oldendorf.

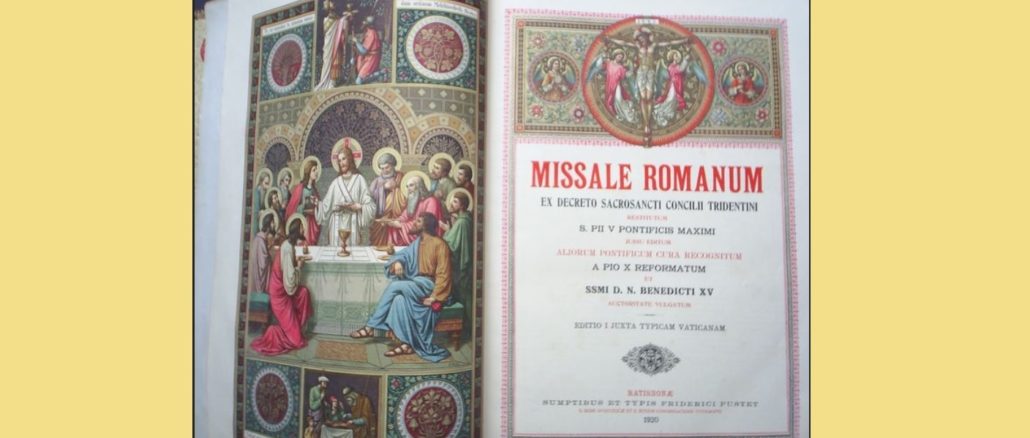

Mit der Bulle Divino Afflatu vom 1. November 1911 verfügte Pius X. seine weitreichende Reform des römischen Breviers und diejenige des Missale. Obwohl die Arbeiten an einer neuen Editio typica des Messbuchs im Frühjahr 1914 begannen, kam es durch den Ersten Weltkrieg, den Tod von Pius X., schließlich durch die Überlastung der vatikanischen Druckerei wegen der Herausgabe dreier verschiedener Ausgaben des damals völlig neuen Kodex des kanonischen Rechts von 1917 erst im Pontifikat Benedikts XV. zur Approbation und zum Erscheinen des von Pius X. reformierten tridentinischen Messbuchs. Benedikt XV. wählte dafür seinen Namenstag, den 25. Juli 1920.

Vorläufigkeit der Reform Papa Sartos – zwei Jubiläen

Schon damals waren die Fachleute überzeugt, dass mit dem MR1920 nur eine vorläufige Reformstufe erreicht sein würde und erwarteten in einigen Jahrzehnten die definitiven Editiones typicae von Brevier und Messbuch. Dass der Codex Rubricarum, der noch unter dem Pontifikat Pius‘ XII. erarbeitet worden war, von Johannes XXIII. als Abschluss der Reform von 1920 betrachtet wurde, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass er das Motuproprio Rubricarum instructum, mit dem er den Codex Rubricarum approbierte, seinerseits auf den 25. Juli 1960 datiert hat.

Somit wird der 25. Juli 2020 sechzig Jahre Codex Rubricarum markieren und vor allem das 100. Jubiläum des von Pius X. erneuerten tridentinischen Missale Romanum.

Zwei Dekrete der Glaubenskongregation: Neue Heilige im MR1962 und zusätzliche Präfationen zur Auswahl

Am 25. März 2020 wurden nun zwei Dekrete der Glaubenskongregation veröffentlicht. Seit Auflösung der Päpstlichen Kommission Ecclesia Dei sind deren Zuständigkeit und Kompetenzen bekanntlich auf die Kongregation für die Glaubenslehre übergegangen. Die Dekrete ermöglichen zum einen die liturgische Feier von Seligen und Heiligen, die seit 1962 seliggesprochen oder kanonisiert worden sind, und regeln, wie dies unter intakter Wahrung der alten Rubriken gegebenenfalls zu geschehen hat, zum andern fügen sie optional einige neue Präfationen hinzu.

Tatsächlich neu im MR1962 sind eine Engelpräfation (eine solche gab es bis dahin im tridentinischen Messbuch überhaupt nicht), eine Märtyrerpräfation, eine Eigenpräfation der Brautmesse sowie eine solche für die Feste des heiligen Johannes Baptist. Von der Sakramentspräfation, der Präfation zur Kirchweihe und ihrem Jahrestag und derjenigen von allen Heiligen und den heiligen Patronen, die schon 1963 pro aliquibus locis approbiert worden waren, stellt das Dekret lediglich fest und klar, dass sie nunmehr bei Feiern nach dem MR1962 weltweit verwendet werden dürfen.

Was ist mit der Praefatio propria der Adventszeit?

Merkwürdig ist hier, dass die in den 1960er Jahren ebenfalls mancherorts konzedierte Adventspräfation unerwähnt bleibt. Diese Präfationen, einschließlich derjenigen für den Advent, benutzt auch die Piusbruderschaft schon bislang. Merkwürdig ist das Fehlen der Adventspräfation in Quo magis und der zugehörigen Erläuterung aus zwei Gründen:

Einerseits ist sie die nach Komposition und Aussage am meisten gelungene dieser Präfationen, andererseits schrieb schon 1920 beim Erscheinen des Messbuchs von Pius X. Franz Brehm (1872–1937), Konsultor der Heiligen Ritenkongregation und liturgischer Redakteur des Verlages Friedrich Pustet in Regensburg, in seinem aus diesem Anlass erschienenen Buche Die Neuerungen im Missale:

„Nachdem bereits jetzt bei der interimistischen Reform des Missale zwei neue Präfationen eingeführt wurden (gemeint ist eine eigene Totenpräfation und die Präfation vom heiligen Joseph 1919, Anm. C. V. O.), so steht zu erwarten, daß seinerzeit bei der definitiven Reform die Zahl der Präfationen noch weiter vermehrt wird; die Aussicht dafür dürfte um so größer sein, je besser begründet und je häufiger diesbezügliche Gesuche und Wünsche in Rom vorgebracht werden. (…) Ein (…) gewichtiger Grund spricht vor allem für die spätere Einführung einer eigenen Adventspräfation. Wie nämlich die Quadragesimal- , die Passions- und die österliche Zeit je eine eigene Präfation haben, so wäre es doch sehr entsprechend, daß auch die Adventszeit ihre eigene Präfation bekommt. Das Fehlen der Adventspräfation ist ein Mangel im harmonischen Ausbau der Liturgie, den sogar Laien empfinden“ (a. a. O., S. 239, kursiv hier und stets in Zitaten zur Hervorhebung, C. V. O.).

Eine verpasste Chance: Weihnachtspräfation als Option an Fronleichnam

Schon damals argumentierte Brehm auch zugunsten einer eigenen Sakramentspräfation: „Es hätte dann jede der 6 privilegierten Oktaven der primären Feste des Herrn eine eigene Präfation“ (a. a. O., S. 240). Die Sakramentspräfation gibt es mittlerweile längst, und mit dem gestrigen Dekret Quo magis kann sie unzweifelhaft weltweit verwendet werden, indes ist das Argument Brehms für eine eigene Eucharistiepräfation hinfällig, besitzt doch das Fronleichnamsfest auf dem Stand von 1962 leider keine Oktav mehr.

Wenn dem schon so ist und wahrscheinlich bis auf weiteres so bleiben dürfte, hätte man seitens der Glaubenskongregation die Gelegenheit ergreifen können, für das Fronleichnamsfest und in Votivmessen vom allerheiligsten Altarsakrament wenigstens als Option auch wieder die Verwendung der Weihnachtspräfation zu gestatten, mit der theologisch hochstehend und dogmatisch sinnreich einst so treffend auf den Konnex zwischen Inkarnation und Eucharistie hingewiesen wurde.

Entwarnung für Skeptiker: Alles kann beim Alten bleiben!

Alle am 25. März veröffentlichten Bestimmungen bleiben optional. Die Entwicklungslinie wurde hier bewusst bis 1920 und Pius X. weiter zurückverfolgt, um die Akzeptanz der gestrigen Dekrete, besonders der zusätzlichen Präfationen, prinzipiell zu erhöhen. Die Skepsis, die teilweise wie aus der Pistole geschossen gegen die aus dem MR1970/2002 übernommenen Präfationen formuliert worden ist, lässt sich vielleicht zerstreuen, wenn man bedenkt, dass es sich in diesen Fällen nicht um Neuschöpfungen handelt, sondern um Rückgewinnungen aus der vortridentinischen Quelle des Sacramentarium Gelasianum. Da, wo es formale Abweichungen gab, nämlich im Ausklang der Schlussformel der Präfation, wurde sie jeweils den im MR1962 bereits vorkommenden Varianten una voce dicentes und sine fine dicentes (scherzhaft in männliche und weibliche Präfation unterschieden) angeglichen.

Entweder ohnehin Normalfall oder immerhin schon hundertjährige Anregung

Beide Schritte, neu hinzukommende Heilige und eine moderat vermehrte Auswahl an Präfationen, wurden 2007 von Benedikt XVI. im Begleitschreiben zu Summorum Pontificum in Aussicht gestellt. Dass Selig- und Heiligsprechungen nach einer Editio typica weitergehen und die Betreffenden dann auch liturgisch berücksichtigt werden können, ist eine Selbstverständlichkeit, und im Prinzip war es die eigentliche Absonderlichkeit, dass dies in Feiern nach dem MR1962 (und unter Verwendung des Breviers von 1962) bisher nicht möglich war, doch wir sehen vor allem, dass man schon 1920 weitere Präfationen gewünscht hat und davon ausging, dass diese bei einer definitiven Reform kommen würden.

Von den jetzt tatsächlich neu hinzukommenden Präfationen gilt zumal, was Brehm schon 1920 in seinem 452 Seiten starken Buch (so umfangreich und zahlreich waren die damaligen Neuerungen!) weiter ausführt und was hier als Schlusswort stehen soll:

Es „hindert doch nichts, durch Zutaten, die nicht einmal eigentlich neu sind, den herrlichen Bau der Liturgie noch schöner und ebenmäßiger zu gestalten. Die Einführung einiger weniger Präfationen kann umso weniger ernste Schwierigkeiten bieten, wenn man bedenkt, daß der römische Ritus, wie die ältesten Sakramentarien beweisen, im Laufe der Zeit hunderte von Präfationen zählte, z. B. nach dem Leoninischen Sakramentar 267, nach dem Gelasianischen 56. Ja, es wäre die Hinzufügung dieser wenigen Präfationen ein gemäßigtes Zurückgehen auf die früheren Bräuche, das um so leichter zu bewerkstelligen wäre, als man nicht nötig hätte, erst ganz neue Formularien zu schaffen, sondern aus den bereits vorhandenen nur die schönsten und passendsten auszuwählen brauchte“ (a. a. O., S. 240f.).

Bild: MiL