(Rom) Wann immer Papst Franziskus eine Reise außerhalb von Italien unternimmt, trifft er sich mit der örtlichen Jesuitengemeinschaft. Das ist das sichtbarste Zeichen seiner Ordenszugehörigkeit, die ihn von seinen Vorgängern auf dem Stuhl Petri unterscheidet. Es gibt also zwei Fixpunkte einer Papstreise, wo sich das Kirchenoberhaupt Fragen stellt, sie spontan beantwortet und weiß – und es gutheißt –, daß seine Antworten anschließend veröffentlicht werden.

Der traditionelle Fixpunkt sind die fliegenden Pressekonferenzen, die auf den Rückflügen stattfinden. Die Fragen stellen einige ausgewählte Journalisten, die mit dem Papst reisen.

Der neue Fixpunkt ist die erwähnte Begegnung mit den Jesuiten, die in dem Land tätig sind, das der Papst besucht. Sie findet zwar hinter verschlossenen Türen statt, doch anschließend veröffentlicht P. Antonio Spadaro, selbst Jesuit und einer der engsten Vertrauten von Papst Franziskus, dessen Aussagen in der römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica.

Am vergangenen 31. Mai traf sich Franziskus in der Nuntiatur von Bukarest mit den Jesuiten in Rumänien. Die Aufzeichnungen wurden nun von P. Spadaro publik gemacht. Der Vatikanist Sandro Magister schrieb heute dazu:

„Die Zusammenfassung enthält drei Aussagen zu drei Themen, die auf besondere Weise das Denken des Papstes widerspiegeln.“

Aussage 1

Das erste Thema betrifft die Anschuldigungen, die gegen Franziskus erhoben werden, homosexuelle Mißbrauchstäter gedeckt zu haben, obwohl er von deren Schandtaten wußte. Im Vordergrund stehen dabei vor allem die Fälle des ehemaligen US-Kardinals Theodore McCarrick und des argentinischen Bischofs Gustavo Oscar Zanchetta.

Gegenüber den Jesuiten in Rumänien wiederholte Franziskus nicht, von nichts gewußt zu haben, weder im einen noch im anderen Fall. Er bekräftigte allerdings, auf die Anschuldigungen nicht antworten zu wollen. Für diese „Strategie des Schweigens“, wie sie bereits genannt wurde, berief sich der Papst auf zwei Beispiele, die er der Ordensgeschichte der Gesellschaft Jesu (SJ) entlehnte.

Als erstes Beispiel führte er die Sanftmut des heiligen Jesuiten Petrus Faber (1506–1547) an, die er dem Kampfgeist eines anderen Jesuiten und Zeitgenossen, des heiligen Petrus Canisius (1521–1597), entgegenstellte.

Wörtlich sagte Franziskus seinen Ordensmitbrüdern:

„Man muß die Last des Lebens und seiner Spannungen auf den eigenen Schultern tragen. […] Man muß Geduld und Sanftheit haben. So machte es Petrus Faber, der Mann des Dialogs, des Zuhörens, der Nähe und des Weges. Heute ist mehr die Zeit Fabers als die von Canisius, der hingegen ein Mann des Disputs war. In einer Zeit der Kritik und der Spannungen muß man es wie Faber machen, der mit der Hilfe der Engel arbeitete: Er bat seinen Engel, zu den Engeln der anderen zu sprechen, damit sie mit ihnen tun würden, was wir nicht tun können. […] Das ist nicht der Moment, zu überzeugen und Diskussionen zu führen. Wenn jemand einen ehrlichen Zweifel hat, ja, dann kann man reden, ihn klären, aber nicht auf Angriffe antworten.“

Das zweite Beispiel ergibt sich, so Franziskus, aus den Briefen der Ordensgeneräle der Gesellschaft Jesu, die aus der Zeit der Aufhebung des Jesuitenordens (1773–1814) stammen und von der Civiltà Cattolica in einem Sammelband herausgegeben wurden. Dazu Papst Franziskus:

„Lest dieses Buch. Ihr werdet sehen, daß dort steht, was man in Momenten der Drangsal im Licht der Ordenstradition zu tun hat. Was hat Jesus im Augenblick der Drangsal und der Verbissenheit getan? Er begann nicht mit den Pharisäern und Sadduzäern zu streiten, wie er es zuvor getan hatte, als sie versuchten, ihm Fallen zu stellen. Jesus blieb stumm. Im Moment der Verbissenheit kann man nicht sprechen. Wenn die Verfolgung im Gang ist, […] umarmt man das Kreuz.“

Aussage 2

Die zweite, bezeichnende Stelle, die für Franziskus wichtig ist, bezieht sich auf die Weisheit des „Volkes“, und die ihm angeborene Unschuld. Magister schreibt dazu:

„Daraus rühren sein theologisches Verständnis der Kirche als ‚heiliges, treues Volk Gottes‘ und seine typisch ‚populistische‘ Sichtweise der Politik.“

Franziskus sagte es den Jesuiten in Rumänien so:

„Wo finde ich die größten Tröstungen? […] Ich finde sie im Volk Gottes. […] Das Volk Gottes versteht die Dinge besser als wir. Das Volk Gottes hat ein Gespür, den sensus fidei, der deine Linie korrigiert und dich auf den rechten Weg bringt.“

Zum Beleg erzählt das Kirchenoberhaupt seinen Mitbrüdern zwei Anekdoten:

Als erste Anekdote schilderte er die Begegnung mit einer alten Frau „mit kostbaren, funkelnden Augen“. Nach einem kurzen Wortwechsel sagte sie ihm, jeden Tag für ihn zu beten. Er antwortete ihr: „Sagen sie mir die Wahrheit: Beten sie für mich oder gegen mich?“ Und die alte Frau: „Das versteht sich doch: Ich bete für sie! Ganz andere in der Kirche beten gegen sie!“ Die Moral der Geschichte: „Der Widerstand [gegen den Papst] findet sich nicht im Volks Gottes, das sich wirklich als Volk fühlt.“

Die zweite Anekdote geht auf die Zeit zurück, als Jorge Mario Bergoglio noch ein einfacher Priester war und jedes Jahr den Wallfahrtsort Unserer Lieben Frau des Wunders im Norden von Argentinien besuchte:

„Dort sind immer viele Leute. Eines Tages, während ich mit einem anderen Priester nach der Messe herauskam, näherte sich eine einfache Frau, eine aus dem Volk. Sie hatte Heiligenbildchen und Kruzifixe bei sich und fragte den anderen Priester: ‚Vater, segnen sie mich?‘ Er, ein guter Theologe, antwortete: ‚Wissen sie, daß der Schlußsegen alles segnet?‘ Und sie sagte: ‚Ja, Väterchen‘. In dem Augenblick kam ein weiterer Priester heraus, und das ‚Väterchen‘ drehte sich um, um ihn zu grüßen. In dem Augenblick wandte sich die Frag an sich und sagte: ‘Vater, segnen sie mich?‘ Seht ihr? Die Frau hatte die ganze Theologie anerkannt, sicher, aber sie wollte diesen Segen! Die Weisheit des Volkes Gottes! Das Konkrete! Ihr werdet sagen: Das könnte aber Aberglaube sein. Ja, manchmal kann manch jemand auch abergläubisch sein. Wichtig aber ist, daß das Volk Gottes konkret ist. Im Volk Gottes findet wir die Konkretheit des Lebens, der wirklichen Fragen des Apostolats, der Dinge, die wir tun müssen. Das Volk liebt und haßt, wie man zu lieben und zu hassen hat.“

Aussage 3

Der dritte Punkt bei der Begegnung mit den Jesuiten in Rumänien betrifft die Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedenen. Eine Frage, die von Franziskus im Februar 2014 über Kardinal Walter Kasper, die beiden Familiensynode und das umstrittene nachsynodale Schreiben Amoris laetitia aufgeworfen, in eine bestimmte Richtung gelenkt aber nicht gelöst wurde. Vier Kardinäle legten ihm dazu im September 2016 ihre Zweifel (Dubia) vor, ohne bisher eine Antwort zu erhalten.

In Rumänien sagte Franziskus nun:

„Die Gefahr, in die wir immer zu geraten drohen, ist die Kasuistik. Als die Familiensynode begann, haben einige gesagt: Seht, der Papst beruft eine Synode ein, um den Geschiedenen die Kommunion zu geben. Und das sagen sie noch heute! In Wirklichkeit ist die Synode einen Weg zur Ehemoral gegangen, indem sie von der Kasuistik der verfallenden Skolastik zur wirklichen Moral des heiligen Thomas zurückgekehrt ist. Der Punkt, wo in Amoris laetitia von der Integration der Geschiedenen die Rede ist, indem eventuell der Möglichkeit der Sakramente geöffnet wird, wurde nach der klassischsten Moral des heiligen Thomas erarbeitet, der orthodoxesten, und nicht nach der dekadenten Kasuistik des ‚man darf oder darf nicht‘.“

Dasselbe Argument hatte er ähnlich bereits bei den Begegnungen mit den Jesuiten in Chile und in Peru im Januar 2018 vorgebracht. Den Gegensatz zwischen dem heiligen Petrus Faber und dem heiligen Petrus Canisius sowie die Anrufung der Engel hatte er bereits beim Treffen mit den Jesuiten in Litauen und Lettland im September 2018 dargelegt. Dazu Magister:

„Es geschieht sehr oft, daß sich Franziskus wiederholt, besonders wenn er frei spricht. Manchmal geschieht es dabei, daß er dabei auch sehr persönliche Aspekte seiner Persönlichkeit enthüllt. In Chile und Peru beispielsweise sagte er seinen Ordensmitbrüdern, daß er aus Gründen „der psychischen Hygiene“ nicht lese, was seine Kritiker schreiben.

Bei anderer Gelegenheit sprach er über innere Unruhen und Momente der Verzweiflung in seinem Leben, so gegenüber dem französischen Soziologen Dominique Wolton, der davon in seinem im Spätsommer 2017 erschienen Gesprächsbuch berichtete. Magister weiter:

„Am Donnerstag, 13. Juni, ermahnte er in seiner Rede an die in Rom versammelten Apostolischen Nuntien, jeden Kontakt mit Internetseiten und Blogs abzubrechen ‚von Gruppen, die dem Papst, der Kurie und der Kirche von Rom feindlich gesinnt sind‘.

Wie aber hat Franziskus seine Rede abgeschlossen? Mit den Litaneien der Demut des Dieners Gottes, Kardinal Rafael Merry del Val (1965–1930), des Kardinalstaatssekretär des heiligen Pius X. Eine Fußnote im offiziellen Redetext verweist auf die Quelle, der das Gebet entnommen ist.

Die Quelle ist ein Artikel der Internetseite Corrispondenza Romana, verfaßt von deren Gründer und Schriftleiter, dem Kirchenhistoriker Roberto de Mattei, einem der schärfsten Kritiker des derzeitigen Pontifikats.

Ist das ein Zeichen dafür, daß Franziskus sie nicht nur liest, sondern bei Bedarf sich auch bei diesen Internetseiten bedient, die er aus Gründen der ‚psychischen Hygiene‘ an den Pranger stellt?“

Text: Giuseppe Nardi

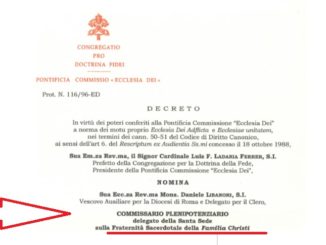

Bild: La Civiltà Cattolica (Screenshot)