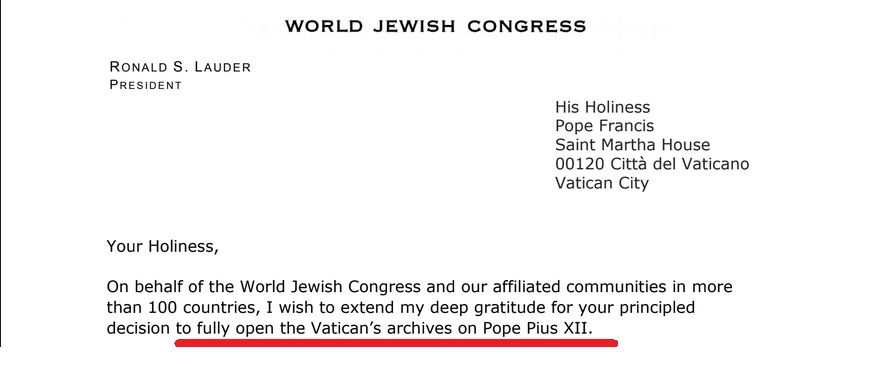

(Rom/New York) Der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, bedankte sich mit einem Schreiben bei Papst Franziskus für die „Grundsatzentscheidung“ die vatikanischen Archive zum Pontifikat von Pius XII. vollständig zu öffnen. Eine entsprechende Entscheidung hatte Franziskus am Montag bekanntgeben.

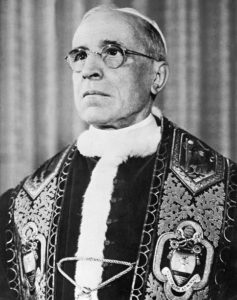

Pius XII. leitete die Kirche von 1939 bis 1958. In seine Amtszeit fallen der Zweite Weltkrieg und der Holocaust. Während führende Vertreter des Judentums ihm nach dem Krieg für seinen Einsatz zur Rettung verfolgter Juden dankten, entstand in den 60er Jahren eine Schwarze Legende, die dem Kirchenoberhaupt tatenloses Schweigen gegenüber dem Schicksal der verfolgten Juden vorwarf.

Urheber dieser Anschuldigungen war der deutsche Dramatiker Rolf Hochhuth mit seinem Stück „Der Stellvertreter“, das 1963 in Westberlin uraufgeführt wurde. Bis heute ist nicht geklärt, in welchem Ausmaß der KGB Einfluß auf Hochhuth und den Inhalt des Dramas genommen hatte. Eine direkte Lenkung behauptete Ende der 70er Jahre der rumänische Geheimagent der Securitate, Ion Mihai Pacepa. Er selbst sei 1960 an der Aktion beteiligt gewesen, das Ansehen der Kirche zu diskreditieren. Hochhuth sei vom KGB gefälschten Dokumenten aufgesessen, mit denen Pius XII. angeschwärzt wurde.

Die Schwarze Legende verbreitete sich schnell, weil sie den Nerv der Zeit traf. Sie bot für die damals rebellierende Jugend eine Gelegenheit, sich gegen die Kirche und ihre Morallehre empören zu können. Innerkirchlich erleichterte sie die angestrebte Distanzierung von einer „vorkonziliaren Kirche“, als deren letzter Vertreter Pius XII. galt. Mit dem verstärkten Holocaust-Gedenken seit Ende der 70er Jahre verfestigte sich nachträglich das von Hochhuth in die Welt gesetzte negative Bild von Pius XII.

Wiederholt wurde seither auch von jüdischer Seite Kritik an der Kirche geübt und das Seligsprechungsverfahren von Pius XII. bis heute blockiert.

Als Benedikt XVI. das Verfahren fortsetzen wollte, war die internationale Kritik so groß, daß er darauf verzichtete und eine nochmalige Sichtung aller bereits gesichteten Dokumente anordnete. In Yad Vashmen, der zentralen Holocaust-Gedenkstätte hing ein Bild von Pius XII., das ihn anschwärzte. Durch die Arbeit einer vatikanisch-israelischen Historikerkommission konnte inzwischen erreicht werden, daß die Bildbeschriftung korrigiert wurde. Das von Hochhuth gesäte Mißtrauen wirkt jedoch bis heute nach.

WJC-Präsident Lauder betonte in seinem Schreiben an Papst Franziskus, daß der Jüdische Weltkongreß seit langem den Vatikan zu einen „so wichtigen“ Schritt drängte, um „viele Fragen und Sorgen zu klären“, die es seit Jahrzehnten dazu gebe, was Pius XII. und der Vatikan während des Zweiten Weltkrieges taten.

Es sei für die „Geschichtsschreibung von grundlegender Bedeutung, daß die Historiker vollständigen Zugang zu diesen wesentlichen Dokumenten erhalten.“

„Ihre Zustimmung, potentiell sensible Informationen im Zusammenhang mit Papst Pius XII. publik zu machen, ist eine wirkliche Bekundung ihrer Hingabe an das Gedenken der Shoah und ein Zeugnis Ihres Einsatzes für feste und offene Beziehungen zwischen Katholiken und Juden.“

Lauder brachte seine Genugtuung zum Ausdruck, daß unter dem Pontifikat von Papst Franziskus die Verbindungen zwischen der katholischen Kirche und den Juden fortgesetzt werden und kontinuierlich „wachsen und gedeihen“, „und ich schätze, daß Sie immer ein bereitwilliger Partner für den Dialog mit der globalen jüdischen Gemeinschaft sind“.

Vatikanarchivar: „Wahrhaftigeres Bild von Pius XII. wird sichtbar werden“

Gleichzeitig zeigte sich Kurienerzbischof José Tolentino Calaça de Mendonça, seit Juni 2018 Archivar und Bibliothekar der Heiligen Römischen Kirche, überzeugt, daß durch die Öffnung der Archive, die Gestalt von Pius XII. in ihrer ganzen Größe erkennbar werde. Wörtlich sagte Msgr. Tolentino:

„Die Geschichte, die man in den Dokumenten lesen wird können, wird die Gestalt von Pius XII. in ihrem ganzen Licht zum Vorschein bringen.“

Die Öffnung der Archive, so der Leiter des Vatikanischen Geheimarchivs, werde der Welt ein vollständiges Bild von Pius XII. zurückgeben, ein wahrhaftigeres Bild, als es in die kollektive Erzählung eingegangen ist, die häufig „von Vorurteilen und Ungenauigkeiten“ geprägt sei.

Die Öffnung der Archive werde zeigen, so der portugiesische Kurienerzbischof, daß das Pontifikat von Pius XII. „im vorigen Jahrhundert zentral war“. Viele „noch ungeklärte Fragen werden in einem neuen Licht erscheinen“.

Die Entscheidung von Papst Franziskus, die Archive vorzeitig zugänglich zu machen, sei ein „Zeichen der Liebe“ gegenüber der Geschichte, vor allem aber aus „Liebe zur Wahrheit“ erfolgt.

Die Archive zum Pontifikat von Pius XII. werden am 2. März 2020 geöffnet.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: WJC/Wikicommons (Screenshot)

Was ich nie verstanden habe: Weshalb wurden die Archive nach dem Zusammenbruch des „III. Reichs“ so lange geheim gehalten?

Warum wurden Sie – gerade wegen der Vorwürfe – nicht schon 1963 geöffnet?

Was gab es da zu verheimlichen?

Und: Muss man für Heiligsprechungen künftig den Jüdischen Weltkongress um Erlaubnis bitten?

Keine nicht-katholische Religionsgemeinschaft sollte so viel Einfluss au die Kirche haben, dass sie Heilig- und Seligsprechungsverfahren einfach blockieren kann. Eine Förderung von Häresien in der Kirche findet wahrscheinlich über die selben Kanäle der Einflussnahme statt.