Peter Kwasniewski*

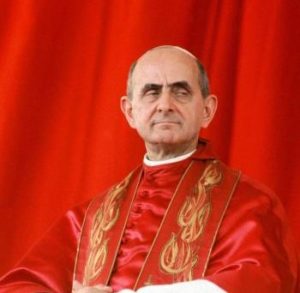

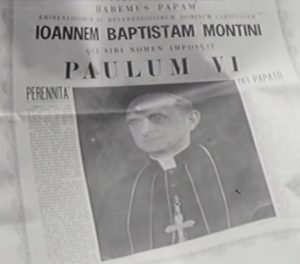

Viele, die sich mit dem Leben und Pontifikat von Papst Paul VI. auseinandergesetzt haben, sind überzeugt, daß er in seinem Verhalten als Seelenhirte alles andere als vorbildlich war; daß er nicht nur keine heroischen Tugenden besaß, sondern daß ihm gewisse Schlüsseltugenden geradezu fehlten; daß seine Promulgation (Ankündigung und Durchsetzung) einer titanischen Liturgiereform mit seinem Papstamt unvereinbar war, welches darin besteht, weiterzugeben, was er empfangen hat; daß er uns das Bild gescheiterter Führung und preisgegebener Tradition bietet. Kurz: Wir sind nicht dazu in der Lage zu akzeptieren, daß ein solcher Papst je heiliggesprochen werden kann. Es überrascht also nicht, daß wir von der „Heiligsprechung“ Giovanni Battista Montinis am Sonntag, 14. Oktober 2018, durch Papst Franziskus beunruhigt, ja bestürzt sind und schwere Gewissenszweifel bezüglich ihrer Gültigkeit oder Glaubwürdigkeit haben.

Aber dürfen wir solche Zweifel überhaupt haben? Heiligsprechung ist doch sicher – so werden viele argumentieren – eine unfehlbare Ausübung des Papstamtes, das heißt bindend für alle – bereits die in der Zeremonie verwendeten Formulierungen weisen ja schon darauf hin! –, deshalb haben wir es hinzunehmen, daß Paul VI. ein Heiliger im Himmel ist, wir müssen ihn verehren und nachahmen und alles als richtig hinnehmen, was er als Papst getan und gelehrt hat.

Aber wir wollen nichts überstürzen. In Wahrheit ist die Situation komplizierter. In diesen stürmischen Zeiten tun wir gut daran, uns mit der Komplexität einer Frage auseinanderzusetzen, anstatt zu naiven Vereinfachungen Zuflucht zu nehmen.

Ich werde in diesem Artikel sieben Punkte behandeln:

- Der Stellenwert von Heiligsprechungen

- Das Ziel von Heiligsprechungen

- Der Prozeß der Heiligsprechung

- Was ist an Paul VI. zu beanstanden?

- Was ist an Paul VI. bewundernswert?

- Die Grenzen der Bedeutung einer Heiligsprechung

- Praktische Folgen

1. Der Stellenwert von Heiligsprechungen

Während historisch gesehen die Mehrheit der Theologen die Auffassung von der Unfehlbarkeit von Heiligsprechungen verfochten hat – allen voran neoscholastische Theologen, die zu einem extremen Ultramontanismus, d.h. strenger Papst- und Romtreue neigen –, (1) hat die Kirche selbst das faktisch nie als verbindliche Lehre formuliert. (2) Der genaue Stellenwert von Heiligsprechungen ist zu Recht nach wie vor ein Thema der theologischen Auseinandersetzung, und dies um so mehr, als sich die Erwartungen, Vorgehensweisen und Motive für den Akt der Heiligsprechung verändert haben (ich komme auf diesen Punkt zurück).

Die Unfehlbarkeit von Heiligsprechungen wird von der Kirche nicht gelehrt, ebensowenig ist sie zwingend in anderen de fide-Lehren des Glaubens impliziert. Katholiken müssen Heiligsprechungen also nicht als eine Glaubenswahrheit hinnehmen; ja sie können sogar aus gravierenden Gründen die Wahrheit einer bestimmten Heiligsprechung in Frage stellen. Diese Schlußfolgerung wird schlüssig dargelegt und verteidigt in John Lamonts Text „The Authority of Canonisations“ (Rorate Caeli, 24. August 2018), der meiner Meinung nach die beste bislang veröffentlichte Bearbeitung dieses Themas bietet, und der es verdient, in voller Länge gelesen zu werden, vor allem von jenen, deren Gewissen durch die Thematik belastet wird. (3)

Zahlreiche Leser haben versucht, diesen Artikel unter Hinweis auf eine Passage in der lehramtlichen Stellungnahme der Kongregation für die Glaubenslehre, unterzeichnet vom damaligen Kardinal Ratzinger und dem damaligen Erzbischof Bertone, vom 29. Juni 1998 zum Schlußabsatz der Professio Fidei zu widerlegen. Darin heißt es: „Beispiele für Wahrheiten, die nicht als von Gott geoffenbart verkündet werden können, aber aufgrund geschichtlicher Notwendigkeit mit der Offenbarung verbunden und endgültig zu halten sind, sind die Rechtmäßigkeit der Papstwahl oder der Feier eines Ökumenischen Konzils, die Heiligsprechungen (dogmatische Tatsachen) oder die Erklärung des Apostolischen Schreibens Apostolicae Curae von Papst Leo XIII. über die Ungültigkeit der anglikanischen Weihen.“

Allerdings haben Dokumente der Glaubenskongregation nur lehramtliches Gewicht, wenn es sich um Handreichungen des Oberhauptes der katholischen Kirche handelt, wozu sie in dem Moment werden, wenn der Papst ihre Veröffentlichung offiziell bewilligt. Bei der zitierten „Lehramtlichen Stellungnahme“ fehlt jedoch im Unterschied zu vielen anderen Veröffentlichungen der Glaubenskongregation (wie etwa einer „Mitteilung“, die fünf Tage zuvor veröffentlicht wurde) folgende abschließende Formel: „Der Papst hat dieses Schreiben gutgeheißen und seine Veröffentlichung angeordnet“. Und das war sicherlich keine zufällige Unterlassung, als hätte man einfach vergessen, Johannes Paul II. das Dokument vorzulegen, oder als wäre er zu beschäftigt gewesen, es zu unterzeichnen. Es zeigt vielmehr, daß dieses Dokument ein Kommentar von Kardinal Ratzinger und Erzbischof Bertone ist, in welchem sie ihre Meinung kundtun (die natürlich in Erwägung gezogen werden darf, sowohl an sich als auch im Kontext), die aber kein obsequium religiosum fordert. Daher bleibt auch aufgrund dieser „Lehramtlichen Stellungnahme“ die Unfehlbarkeit von Heiligsprechungen eine offene, diskutierbare Frage. Hinzuzufügen ist, daß wir heute mehr Grund haben als je zuvor, gewisse Dinge in Frage zu stellen, die früher als selbstverständlich galten.

2. Das Ziel von Heiligsprechungen

Traditionellerweise ist Heiligsprechung nicht lediglich eine Bestätigung, daß ein bestimmtes Individuum sich jetzt im Himmel befindet; es ist eine Bestätigung dafür, daß dieser Mensch ein Leben von so heroischer Tugend gelebt hat (vor allem der theologischen Tugenden von Glauben, Hoffnung und Liebe); daß er auf so exemplarische Weise seine Standespflichten erfüllt hat (was natürlich für einen Kleriker seine Amtspflichten mit umfaßt); und daß er Askese in einer für einen Soldaten Christi so vorbildlichen Weise praktiziert hat, daß die öffentliche (einschließlich der liturgischen) Verehrung ihm von der gesamten Kirche entgegengebracht werden sollte, und daß sein Beispiel als nachahmenswertes Vorbild dargestellt werden kann (vgl. 1 Kor. 11,1). (4) All diese Merkmale strahlen uns aus den „klassischen“ Heiligen entgegen, die große öffentliche Verehrung genießen.

Bei Päpsten in jüngerer Zeit haben wir erlebt, wie sich der Grund, warum Individuen – jedenfalls bestimmte Individuen – heiliggesprochen werden, verschoben hat. Donald Prudlo beobachtet:

„Als Historiker der Heiligsprechung ist meine größte Schwierigkeit mit dem gegenwärtigen Prozeß auf die von Johannes Paul II. durchgeführten Heiligsprechungen zurückzuführen. Er hatte die lobenswerte Absicht, Modelle der Heiligkeit aus allen Kulturen und Lebensumständen vorzustellen, womit er allerdings die Heiligsprechung von ihrem ursprünglichen grundlegenden Ziel tendenziell abtrennte. Dieses Ziel bestand darin, eine existierende Verehrung der Christgläubigen formal anzuerkennen, eine Verehrung, die durch das göttliche Zeugnis von Wundern bestätigt worden war. Der Kult geht der Heiligsprechung voraus; es war nicht vorgesehen, daß die Reihenfolge umgekehrt wird. Wir sind in der Gefahr, die Heiligsprechung als Werkzeug zu benutzen, um Interessen und Strömungen durchzusetzen, anstatt daß wir einen existierenden cultus zustimmend anerkennen.“ (5)

Prudlo argumentiert, daß Seligsprechung und Heiligsprechung offensichtliche Reaktionen der Kirche auf eine starke volkstümliche Verehrung sind, die einem bestimmten Individuum entgegengebracht wird, dessen Fürsprache im Himmel Gott sozusagen bestätigt hat, indem er mehrere nachweisliche Wunder wirkte. Heiligsprechung soll nicht als Absegnung einzelner Individuen durch den Vatikan benutzt werden, die der Vatikan gerade zufällig promoten möchte. Es gibt keinen seriösen Kult um Paul VI., es gab nie einen solchen Kult, und es steht zu bezweifeln, daß ein päpstliches fiat einen cultus ex nihilo kreieren kann.

Faktisch können wir beobachten, daß Papst Franziskus die „Politisierung“ des Prozesses ins Extrem getrieben hat, wodurch das selig- oder heiligzusprechende Individuum für eine bestimmte Absicht instrumentalisiert wird. Fr. Hunwicke weist auf Folgendes hin:

„In einigen Gruppen kam vor einiger Zeit der ungute Verdacht hoch, daß Heiligsprechungen sich in eine Art Gütesiegel der ‚Politik‘ gewisser Päpste verwandelt haben. Wenn diese ‚Politik‘ ihrerseits eine Angelegenheit strittiger Diskussionen und Debatten ist, dann wird die Betonung der Tatsache, daß Heiligsprechungen unfehlbar sind, selbst zu einem Element im Konflikt. Sie werden mir entgegenhalten, daß Heiligsprechung theologisch nicht voraussetzt, daß alles, was ein Heiliger getan oder gesagt hat, heiligmäßig gewesen sein muss. Formal gesehen stimmt das. Allerdings haben einige den Verdacht, daß de facto, menschlich gesprochen, der Prozeß darauf abzuzielen scheint. Das wird durch die auf allen Seiten vorherrschende Annahme bestätigt, daß die Heiligsprechung der ‚Konzilspäpste‘ einen ganz bestimmten Sinn hat, eine ganz bestimmte Botschaft vermittelt.“

Ähnlich die Beobachtung von Pater „Pio Pace“:

„Wir müssen es ganz klar aussprechen: Indem sämtliche Päpste des Zweiten Vaticanums heiliggesprochen werden, wird das Zweite Vaticanum heiliggesprochen. Gleichzeitig wird Heiligsprechung, wenn sie zu einer Art Medaille verkommt, die am Schluß noch oben auf dem Sarg plaziert wird, als solche entwertet. Vielleicht hat ein Konzil, das „pastoral“ und nicht dogmatisch war, solche Heiligsprechungen verdient, die ‚pastoral‘ und nicht dogmatisch sind.“ (6)

Am prägnantesten ist die Beobachtung von Prof. Roberto de Mattei:

„Für den fanatischen Papstverehrer (‚Papolator‘) ist der Papst nicht der Stellvertreter Christi auf Erden, der die Pflicht hat, die Lehre weiterzugeben, die er empfangen hat, sondern ein Nachfolger Christi, der die Lehre seiner Vorgänger perfektioniert, indem er sie dem Wandel der Zeiten anpaßt. Die Lehre des Evangeliums befindet sich in einem ständigen Prozeß der Evolution, weil sie mit dem Lehramt des regierenden Papstes zusammenfällt. Das ‚lebende‘ Lehramt tritt an die Stelle des immerwährenden Lehramts, es drückt sich in pastoralen Lehren aus, die täglich wechseln, und es hat seine regula fidei (Glaubensregel) in dem Subjekt, das im Besitz der Autorität ist, und nicht im Objekt der überlieferten Wahrheit.

Eine Konsequenz der Papolatrie ist der Vorwand, alle und jeden der Päpste der Vergangenheit heiligzusprechen, so daß rückwirkend jedes ihrer Worte, jeder Regierungsakt unfehlbar gemacht wird. Allerdings bezieht sich diese Tendenz lediglich auf Päpste, die nach dem zweiten Vaticanum ins Amt kamen, nicht auf diejenigen, die dem Konzil vorausgingen.

Hier erhebt sich die Frage: Die große Zeit in der Geschichte der Kirche ist das Mittelalter, doch die einzigen Päpste des Mittelalters, die die Kirche heiliggesprochen hat, sind Gregor VII. und Cölestin V. [und wir würden noch Leo IX. hinzufügen – PK]. Im 12. und 13. Jahrhundert gab es bedeutende Päpste, doch keiner von ihnen wurde heiliggesprochen. In den siebenhundert Jahren zwischen dem 14. und dem 20. Jahrhundert wurden lediglich St. Pius V. und St. Pius X. heiliggesprochen. Waren alle anderen unwürdige Päpste und Sünder? Mit Sicherheit nicht. Aber Heroismus in der Leitung der Kirche ist eine Ausnahme, nicht die Regel, und wenn alle Päpste heilig wären, dann wäre keiner von ihnen heilig. Heiligkeit ist eine solche Ausnahme, daß sie ihre Bedeutung verliert, wenn sie zur Regel wird.“ (7)

Der letzte Abschnitt verdient besondere Aufmerksamkeit: Es sollte tiefes Erstaunen und Skepsis auslösen, dass, während die Kirche in einer Periode von siebenhundert Jahren gerade einmal zwei Päpste heiliggesprochen hat, (8) sie in jüngster Zeit drei Päpste aus einem Zeitraum von wenig mehr als fünfzig Jahren heiliggesprochen hat – in einem halben Jahrhundert, das wundersamerweise mit der Vorbereitung, Durchführung und den Nachwirkungen jenes wundersamsten aller Konzilien, dem zweiten Vaticanum, zusammenfällt. Muß wohl an den Auswirkungen des „neuen Pfingsten“ liegen. Wenn einen das nicht zum Zyniker werden läßt … (9)

3. Der Prozeß der Heiligsprechung

Um die Schaffung von Heiligen zu beschleunigen, nahm Johannes Paul II. viele entscheidende Veränderungen im Kanonisierungsprozeß vor, der seit der Arbeit von Prosper Lambertini (1734 – 1738) unverändert geblieben war. Lambertini wurde später Papst Benedikt XIV. (1740 – 1758). Dieser Prozeß beruhte seinerseits auf Normen, die auf Papst Urban VIII. zurückgehen (1623 – 1644). Es war kein anderer als Paul VI., der auf diesem Gebiet wie auf so vielen anderen 1969 eine Vereinfachung der Prozeduren initiierte; Johannes Paul II. vollendete diesen Prozeß 1983.

Es ist aufschlußreich, die alte und die neue Vorgehensweise miteinander zu vergleichen. Auf der Homepage von Unam Sanctam Catholicam findet sich eine vergleichende Darstellung. Unam Sanctam stellt zunächst die offensichtliche Tatsache fest, daß der alte Prozeß entschieden komplexer und sorgfältiger war, und kommt dann zu dieser Auswertung:

„Der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Verfahren liegt nicht in der Länge, sondern in ihrem Charakter. Im alten Verfahren fällt die Sorgfalt auf, mit der die Richtigkeit des Vorgehens selbst gewährleistet wird. Die Kongregation muß die Gültigkeit der Methoden bestätigen, die von den Offizialaten angewandt wurden. Der Promotor Fidei muß die kanonische Form jeder Handlung des Postulators und der Kongregation abzeichnen. Die Aussagekraft der Befragungen zu den Wundertaten des Kandidaten wird eingehend geprüft. Es gibt eine strenge Beachtung von Form und Methode in der Vorgehensweise von vor 1969, die in dem System nach 1983 schlicht fehlt … Während die moderne Kanonisierungsprozedur die praktischen Details des Systems vor 1969 beibehält, ist der Aspekt der gegenseitigen Kontrolle, der für das Verfahren vor 1969 typisch war, geschwächt. Die rigide Kontrolle fehlt im [modernen] System.“ (10)

Die Rolle des promotor fidei, des sogenannten „Advocatus diaboli“, wurde massiv beschnitten. Im alten System bestand die entscheidende Funktion des Promotor fidei darin,

„… übereilte Entscheidungen hinsichtlich der Wunder oder Tugenden der Kandidaten für die Ehre der Altäre zu verhindern. Sämtliche Dokumente des Selig- und Heiligsprechungsprozesses müssen ihm zur Prüfung vorgelegt werden, und die Probleme und Zweifel, die er bezüglich der Tugenden und Wunder hegt, werden der Kongregation vorgelegt und müssen zufriedenstellend beantwortet werden, bevor irgendwelche weiteren Schritte unternommen werden können. Es ist seine Pflicht, für angebliche Wunder natürliche Erklärungen vorzuschlagen, und sogar im Zusammenhang mit Taten, die als heroische Tugenden bezeichnet werden, menschliche, eigennützige Motive zu unterstellen. … Er ist dazu verpflichtet, sämtliche möglichen Argumente gegen die Erhebung einer Person zur Ehre der Altäre, auch wenn sie noch so geringfügig scheinen, schriftlich niederzulegen. Interesse und Ehre der Kirche stehen auf dem Spiel, wenn man nicht verhindert, daß jemand diese Ehre erhält, dessen Tod nicht juristisch nachweisbar „kostbar in den Augen Gottes“ ist. (11)

Es lohnt sich, diesen Absatz mehrmals zu lesen. Übereilte Entscheidungen bezüglich Wundern oder Tugenden … sämtliche Dokumente müssen vorgelegt werden … offensichtliche Tugenden müssen angefochten werden … Interesse und Ehre der Kirche müssen verteidigt werden, koste es, was es wolle …

Die Lockerung des Prozesses, in Verbindung mit dem Chaos, das häufig im Vatikan in diesen orientierungslosen postkonziliaren Jahren zu herrschen scheint, hatte zur Folge, daß der Funktion des strengen „Advocatus diaboli“ seit 1983 (und man kann wohl sagen seit 1969, als die Destabilisierung des Prozesses begann) nichts Vergleichbares nachfolgte.

Unter anderem war es eine Selbstverständlichkeit, daß alle Dokumente im Zusammenhang mit einem vorgeschlagenen Seligen oder Heiligen sorgfältig nach lehrmäßigen, moralischen und psychologischen Informationen durchsucht wurden, die ein mögliches Warnsignal waren und zum Ausschluß hätten führen können.

Ich muß hier eine verstörende Information mitteilen. Eine im Vatikan beschäftigte Person in der Kongregation für Heiligsprechungsprozesse teilte mir persönlich mit, es habe „von oben“ die Anordnung gegeben, daß der Kanonisierungsprozeß für Paul VI. so schnell wie möglich durchgezogen werden sollte – und infolgedessen untersuchte die Kongregation nicht sämtliche Dokumente von oder über Paul VI., die sich in den Archiven des Vatikan befinden. Diese eklatante Lücke ist um so problematischer, wenn wir uns daran erinnern, daß Paul VI. vorgeworfen wurde, ein praktizierender Homosexueller zu sein, ein Vorwurf, der immerhin so ernst genommen wurde, daß man ihn abstritt. (12) Problematisch ist sie außerdem wegen der Beteiligung Pauls VI. an Geheimverhandlungen mit Kommunisten und seiner Unterstützung der „Ostpolitik“, unter der es zu zahlreichen Ungerechtigkeiten kam. (13) Man sollte meinen, der Wunsch nach Transparenz und Wahrheit über jeden Aspekt von Montinis Leben hätte zu einer intensiven Durchforstung der relevanten Dokumente geführt. Aber das wurde vorsätzlich umgangen. Es versteht sich von selbst, daß dieses Fehlen gebotener Sorgfalt an sich schon ausreicht, um die Rechtmäßigkeit der Heiligsprechung in Zweifel zu ziehen.

Wohl die schlimmste Veränderung des Prozesses bezieht sich auf die Anzahl der verlangten Wunder. Im alten System wurden zwei Wunder gefordert, und zwar sowohl für die Selig- wie für die Heiligsprechung – insgesamt mußten also vier untersuchte und bestätigte Wunder vorliegen. Diese Forderung sollte garantieren, daß die Kirche – durch den Augenschein des göttlichen Machterweises auf die Fürbitte des betreffenden Individuums hin – ausreichende moralische Gewißheit über die „Zustimmung“ Gottes zu der vorgeschlagenen seligen oder heiligen Person erhält. Darüber hinaus mußten die Wunder traditionellerweise überragend in ihrer Eindeutigkeit sein – natürliche oder wissenschaftliche Erklärungen mußten also ausgeschlossen werden können.

Das neue System reduziert die Anzahl der Wunder um die Hälfte, was, so könnte man durchaus argumentieren, auch die moralische Gewißheit um die Hälfte reduziert – und wie von vielen beobachtet wurde, sind die vorgelegten Wunder häufig eher unbedeutender Natur; man kratzt sich am Kopf und fragt sich: War das wirklich ein Wunder oder doch nichts weiter als ein extrem unwahrscheinlicher Zwischenfall? Die beiden Paul VI. zugeschriebenen Wunder (hier dazu Näheres) sind offen gesagt einfach nur enttäuschend. Natürlich ist es erfreulich, daß zwei Babys auf die beschriebene Weise „geheilt“ oder „beschützt“ wurden, aber daß wir es hier mit einem auf natürliche Weise unerklärlichen übernatürlichen Eingreifen aufgrund der Macht der Gebete Pauls VI. zu tun haben, ist alles andere als offensichtlich. Vier Wunder, die alle hieb- und stichfest sind, wie etwa daß ein Blinder wieder sehen kann oder ein Toter aufersteht, würden sehr viel überzeugender wirken.

Angesichts der rapide zunehmenden Anzahl an Heiligsprechungen; der Halbierung der erforderlichen Wunder – und selbst auf den Rest wird manchmal noch teilweise verzichtet (14); dem Wegfall einer stabilen Funktion eines advocatus diaboli; und der zeitweise überstürzten Art und Weise, in der die vorliegenden Dokumente geprüft oder teilweise gar ignoriert werden (wie es offensichtlich auf den Fall Pauls VI. zutraf) – angesichts all dieser Faktoren habe ich den Eindruck, daß es nicht nur unmöglich ist zu verlangen, daß heutige Heiligsprechungen immer unsere Zustimmung erfordern, sondern daß es geradezu Fälle gibt, in denen man vielmehr die Verpflichtung hat, die Zustimmung zu verweigern.

4. Was ist an Paul VI. zu beanstanden?

Außer allgemeinen Überlegungen zum Stellenwert von Heiligsprechungen, der Zielsetzung, von der sie sich leiten lassen sollten, und der Vorgehensweise, mit der sie – konsequent oder inkonsequent – durchgeführt werden, müssen wir die spezifischen Verdienste des vorliegenden Falles anschauen. Warum kritisieren traditionelle Katholiken ausgerechnet die Heiligsprechung Pauls VI.?

Während seiner Zeit als Papst zeigte Montini einen Mangel an heroischer Tugend im Zusammenhang mit den ernsten Verantwortlichkeiten als Hüter der weltweiten Herde. Stattdessen war er, der ständig zwischen extremer Nachgiebigkeit und extremer Strenge schwankte, offenkundig notorisch unfähig, wirkliche Disziplin durchzusetzen (so bestrafte er zwar kaum einmal Theologen wegen ihrer horrend häretischen Äußerungen, behandelte hingegen Erzbischof Lefebvre, als wäre er schlimmer als Martin Luther; oder er gewährte Annibale Bugnini ständigen Zugang zum Papst, unterstützte ihn während des gesamten Verlaufs der liturgischen Reform, und verbannte ihn dann plötzlich in den Iran). Die widersprüchlichen Signale, die von ihm ausgingen – erst hofierte er den Modernismus, dann schränkte er ihn ein; er intervenierte in strittigen Fragen und zog sich dann wieder zurück, hin und her, wie Hamlet (eine Figur, mit der er selbst sich in einer privaten Notiz aus dem Jahr 1978 verglich) –, verschlimmerten die in jenen Jahren herrschende Verwirrung und Anarchie. Was man dringend gebraucht hätte, war ein Steuermann mit sicherer Hand in der Mitte des Sturms, kein von Selbstzweifeln gequälter, existentiell verunsicherter empfindlicher Modernist.

Zu den besonders eklatanten Problemzonen gehört die Liturgiereform, in der Paul VI. sattsam Beweise dafür lieferte, daß er mit rationalistischen pistoiesischen Prinzipien agierte, die mit dem Katholizismus unvereinbar sind, und daß er in der Sichtung der Materialien höchst nachlässig war. (Offenbar gab es eine ganze Reihe von Dokumenten, die er abzeichnete, ohne mit den Details vertraut zu sein.) Seine Ostpolitik-Verhandlungen mit den Kommunisten, wozu auch sein Ungehorsam gegenüber Pius XII. gehörte, sind bekannt. Paul VI. kam zwar zur richtigen Schlußfolgerung über Geburtenregelung, doch die Art und Weise, wie er es nicht schaffte, auf das Sperrfeuer der Medien im Zusammenhang mit der Päpstlichen Kommission zur Geburtenregelung zu reagieren; wie er damit scheiterte, Abweichler von Humanae Vitae zu disziplinieren; und wie er es sogar zuließ, daß diejenigen, die sich für die päpstliche Lehre einsetzten, marginalisiert wurden – all das unterminierte die Wirksamkeit der Lehre. Die irrationale Härte, mit der er traditionellen Katholiken begegnete, war schändlich, so etwa als er die Petition einer großen Gruppe von über 6000 spanischen Priestern abwies (15), die weiterhin im altehrwürdigen römischen Ritus des heiligen Gregor und des heiligen Pius V. zelebrieren wollten (später wurde diese Erlaubnis Priestern in England und Wales durchaus erteilt – auch hier zeigt sich wieder der Stoff, aus dem die Hamlets sind). Er mißbrauchte seine päpstliche Autorität, indem er verwarf, was eigentlich verehrt werden sollte, und als verboten behandelte, was überhaupt nicht verboten werden konnte.

Der Papst hat eine ernste Verpflichtung, die Traditionen und Riten der katholischen Kirche aufrechtzuerhalten; er hat nicht die moralische Autorität, sie bis zur Unkenntlichkeit zu verändern. Kein Papst in der zweitausendjährigen Geschichte der katholischen Kirche hat auch nur annähernd so viele Traditionen und Riten verändert, und in solchem Ausmaß, wie Paul VI. Allein diese Tatsache sollte ihn in den Augen der Rechtgläubigen für immer verdächtig machen. Entweder war dieser Papst der große Befreier, der die Kirche von Jahrhunderten, womöglich sogar von über einem Jahrtausend der Gefangenschaft in schädlichen Kultformen befreite – dann hätte der Heilige Geist seine Aufgabe verschlafen, und die Protestanten hätten die ganze Zeit damit recht gehabt, daß die wahre Kirche Christi verschwunden oder in den „Untergrund“ gegangen war –; oder er war der große Zerstörer, der abriß, was die göttliche Vorsehung liebevoll aufgebaut hatte, und die Kirche in die Sklaverei intellektueller Moden verkaufte, die noch erniedrigender war als die physische Knechtschaft, die die Israeliten erdulden mußten.

Paul VI. sah nicht hilflos der „Selbstzerstörung“ der Kirche zu (den Terminus benutzte er selbst für den Zusammenbruch nach dem Konzil); er war nicht nur derjenige, der während des größten Exodus katholischer Laien, Kleriker und Ordensleute seit der protestantischen Revolte den Vorsitz hatte. Er unterstützte und begünstigte diese interne Verwüstung durch seine eigenen Aktionen. Indem er mit halsbrecherischer Geschwindigkeit eine radikale liturgische und institutionelle „Reform“ durchpeitschte, die nichts unangetastet ließ, multiplizierte er die destabilisierenden Kräfte, die in den 1960er Jahren am Werk waren, um ein Hundertfaches. Jeder, der sich eines funktionierenden Verstandes erfreute, hätte sehen können, daß es gefährlich war – pietätlos sowieso –, so vieles in so kurzer Zeit zu verändern. Aber nein: Paul VI. war ein willfähriger Jünger der Ideologie der Modernisierung, ein Hoherpriester des Fortschritts, der kühn in neue Bereiche vordrang, die keiner seiner Vorgänger zu betreten gewagt hatte.

Ironischerweise ist es kein anderer als Papst Franziskus, der mutwillige Heiligsprecher Pauls VI., der ganz zweifelsfrei die selbstzerstörerische Entwicklungslinie des nachkonziliaren Katholizismus vorgeführt hat, wenn hemmungslos nach den ihm eigenen Tendenzen gehandelt wird (so wie Theodore McCarrick hemmungslos nach den ihm eigenen Tendenzen gehandelt hat).

Viele Katholiken machen sich zu Recht Sorgen wegen Papst Franziskus. Was er allerdings in den letzten fünf Jahren angerichtet hat, ist harmlos verglichen mit dem, was Paul VI. die Unverfrorenheit besaß zu tun: die alte römische Messe sowie die sakramentalen Riten durch eine neue Liturgie zu ersetzen, was den größten innerkirchlichen Bruch verursachte, den die katholische Kirche je zu verkraften hatte. Es war das Äquivalent einer Atombombe, was da auf das Volk Gottes herniederging: Entweder löschte es den Glauben der Menschen aus, oder es verursachte durch seine Ausstrahlung Krebs. Es war schlankweg die Verneinung der Väterlichkeit, der väterlichen Funktion des Papstamtes, das Familienerbe zu bewahren und weiterzugeben. Alles, was nach Paul VI. passiert ist, ist nichts weiter als ein Echo dieser Entweihung des heiligen Tempels. Wenn das Heiligste erst profaniert ist, dann ist nichts mehr sicher, dann steht nichts mehr fest.

Jetzt könnte jemand auf den Gedanken kommen einzuwenden: „Okay, Paul VI. war vielleicht nicht so toll als Papst. Aber innerlich war er doch vielleicht trotzdem ein Heiliger. Er lebte in einer stürmischen Zeit, als einfach alle Menschen durcheinander waren, und er tat sein Bestes. Wir sollten seine Absichten und seine großen Sehnsüchte bewundern, auch wenn wir im nachhinein gewisse Entscheidungen und Handlungen kritisieren würden. Heiligkeit ist ja keine pauschale Zustimmung zu allem, was eine Person sagt oder tut.“

Das Problem mit diesem Einwand: Er vergißt, daß die Art und Weise, wie ein Katholik seine eigentliche Berufung lebt, unverzichtbarer Bestandteil seiner Heiligkeit ist. Wie ein Bischof der Kirche – und der Papst noch in viel höherem Maße – sein kirchliches Amt ausübt, ist nicht nebensächlich, sondern wesentlich für seine Heiligkeit (oder deren Fehlen). Bedenken Sie doch bitte Folgendes: Könnten wir einen Mann heiligsprechen, der zwar seine Frau schlägt und seine Kinder vernachlässigt, aber brav jeden Tag die Messe besucht, den Rosenkranz betet und den Armen Almosen gibt? Das wäre schlichtweg absurd, denn natürlich würden wir zu Recht einwenden: „Ein verheirateter Mann mit Kindern muß als Ehemann und Vater heilig sein, nicht obwohl er Ehemann und Vater ist“. Nicht weniger abwegig ist es, zu sagen: „Der und der Papst war fahrlässig, unverantwortlich, zaudernd, unbesonnen und revolutionär, was seine Entscheidungen als Papst anging, aber er hatte das Herz auf dem rechten Fleck und er strebte immer nach der Ehre Gottes und der Rettung der Menschen.“ Ein Papst ist ein Heiliger, weil er gut „gepapstet“ hat, weil er in heroischem Ausmaß Glauben, Hoffnung und Liebe zeigte, Klugheit, Gerechtigkeit, Stärke, Mäßigung usw., und zwar eben in seiner Tätigkeit, die Kirche zu leiten. Von Paul VI. kann man das vernünftigerweise nicht behaupten.

Wenn wir Paul VI. verehren sollen, dann sind Unbeständigkeit, Zweideutigkeit, Kleinmütigkeit, Ungerechtigkeit, skrupelloses Verändern, Nachlässigkeit, Unentschlossenheit, fehlendes Unterscheidungsvermögen, Niedergeschlagenheit, Wunschdenken, Reizbarkeit, Bitterkeit und Verachtung der Tradition nicht lediglich Tugenden, sondern Tugenden, die bis zu einem so heroischen Grad geübt werden können, daß sie zu Quellen heiligmachender Gnade werden können, die allgemeine Bewunderung, Verehrung und Nachahmung erheischen. Tut mir leid, aber da mache ich nicht mit. Solche Dinge waren immer Laster, und sie werden es immer bleiben. Montini war ein entsetzlicher Kirchenfürst, und wenn die vortreffliche Erfüllung der eigenen Verantwortlichkeiten in einem jeweiligen Lebensstand entscheidend ist für Heiligkeit, dann dürfen wir schließen, daß es unmöglich ist, sich ein schlechteres Rollenvorbild für Herrscher vorzustellen als Montini.

Mehr über die Schwächen Pauls VI. in seiner Eigenschaft als Papst:

- „The Enigma of Pope Paul VI” von John Knox [Msgr. F.D. Cohalan

- „The Papacy of Paul VI“ von Henry Sire

- „50 Years Ago: Dietrich von Hildebrand Confronts Pope Paul VI”

- „Liturgy, Abuse and Humanae Vitae: Some Connections?”

- „Archbishop Lefebvre, Pope Paul VI, and Catholic Tradition” von Neil McCaffrey

5. Was ist an Paul VI. bewundernswert?

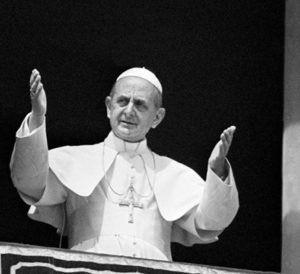

Gibt es Gründe für traditionelle Katholiken, Paul VI. für irgend etwas zu bewundern? Ja, durchaus. Wir wären töricht, würden wir seine guten Taten nicht anerkennen. Aber dieses Gute reicht nicht hin, um die vielen ernsten Probleme aufzuwiegen, die wir im letzten Abschnitt angesprochen haben. Die Geschichte des Montinischen Pontifikats ist faktisch eine äußerst prägnante Demonstration des Unterschieds zwischen der Person und dem Amt. Im Fall heiliger Päpste hat man den Eindruck, die Amtsgnade nehme die Person auf und umhülle sie und verwandle sie in eine strahlende Ikone des heiligen Petrus und Jesu Christi. Im Fall schlechter oder mittelmäßiger Päpste ist die Amtsgnade etwas, das stellenweise aufflackert, das in Notsituationen aus der Verborgenheit zum Vorschein kommt, das aber den Inhaber nicht auf dieselbe Weise verwandelt. Letzteres können wir bei Paul VI. beobachten; ein Artikel auf Rorate Caeli hat das scharfsinnig herausgearbeitet (die Hervorhebungen sind von mir):

Papst Paul VI. wird von den meisten Historikern als eine Art tragische Gestalt beschrieben, der versuchte, der ihn umgebenden Ereignisstürme Herr zu werden, allerdings unfähig war, viel auszurichten. Wahrscheinlich deswegen, und weil man den Eindruck hatte, Montini beuge sich häufig den Meinungen der Welt; weil man den Eindruck hatte, er habe häufig (mit nur ganz geringen Veränderungen) die vorgefertigten Begriffe und Vorstellungen einfach übernommen, die ihm falsche Experten lieferten; wahrscheinlich stechen aus diesen Gründen die Augenblicke, in denen er sich nicht beugte, mit der schlichten Helligkeit des Petrus so klar hervor. Die Nota Praevia (vorangestellte Notiz) zu Lumen Gentium, die energische Verteidigung traditioneller eucharistischer Lehren (in Mysterium Fidei) und der Lehren über Ablässe (in Indulgentiarum Doctrina), das Credo des Gottesvolkes sind Pfeiler, die in einem zerfallenden Gebäude unerschütterlich stehenbleiben, Zeichen übernatürlichen Schutzes. Mitten im moralischen Zusammenbruch der 1960er Jahre und im Widerspruch zu der Kommission, die von seinem Vorgänger eingesetzt worden war, um die Frage erneut zu untersuchen, sprach Petrus durch [Papst] Paul in Humanae Vitae: „Es ist niemals erlaubt – auch aus noch so ernsten Gründen nicht –, Böses zu tun um eines guten Zweckes willen.“

Wenn solche guten Taten und Lehren für Paul VI. eine Gewohnheit, normal und charakteristisch gewesen wären, und wenn sie mit dem Schmuck christlicher Tugenden versehen, von den christlichen Tugenden erfüllt gewesen wären, die der heilige Thomas im Zweiten Teil der Summa behandelt, und wenn sich darüber hinaus noch ein volkstümlicher Kult um einen geliebten Papst gebildet hätte, der sich in vielen unstrittigen Wundern manifestiert hätte, dann – und nur dann – hätten wir einen berechtigten Anlaß gehabt, Paul VI. zur Ehre der Altäre zu erheben.

Hier muß noch darauf verwiesen werden, daß es sich im Lauf der Zeit herauskristallisieren wird – es zeichnet sich ja bereits ab –, daß das Gute, das Paul VI. wirkte, rein gar nichts mit seiner Kanonisierung zu tun hat. Faktisch laufen sämtliche Punkte, die oben als „gute Augenblicke“ angeführt wurden, den vorherrschenden Trends der Bergoglio-Partei zuwider. Wir sind daher unmittelbare Zeugen des zynischsten Falles von „promoveatur ut amoveatur“, der in der Kirchengeschichte je vorkam – daß also jemand auf eine andere, üblicherweise entferntere Position befördert wird, um ihn aus seiner gegenwärtigen, einflußreicheren Position zu entfernen. Ich bin darauf hier näher eingegangen.

6. Die Grenzen der Bedeutung von Heiligsprechungen

Es gibt wie üblich eine göttliche Ironie in all diesen Geschehnissen. Selbst wenn die Kanonisierung Pauls VI. sich als rechtmäßig erweisen sollte – ernsthafte Zweifel sind offensichtlich angebracht, aber ausgeschlossen ist die Möglichkeit deswegen nicht –, dann würde dadurch strenggenommen nicht erreicht, was die politischen Verfechter der Sache damit intendierten. Sie beabsichtigen ja, durch die Kanonisierung Pauls VI. sein gesamtes Zweites Vaticanum-Programm zu kanonisieren, allem voran die Liturgiereform. Doch wie Shawn Tribe vom Liturgical Arts Journal richtig bemerkte:

„Jeder, der die Heiligsprechung Pauls VI. benutzen würde, um ernsthaft vorzuschlagen, daß sämtliche kirchlichen und liturgischen Reformen, die während seines Pontifikats eingeführt wurden, deshalb auch heiliggesprochen sind und nicht in Frage gestellt (geschweige denn reformiert / aufgehoben) werden können, ist entweder absichtlich und in betrügerischer Absicht manipulativ, oder betrüblich fehlinformiert und katechetisch ungebildet. Persönliche Heiligkeit hat nichts mit Unfehlbarkeit zu tun; die einen Heiligen verfolgen häufig völlig andere Ziele als andere Heilige; nicht jede Äußerung / Methode / Entscheidung / Meinung eines Heiligen besteht den Test der Zeit oder das spätere Urteil der Kirche, und sie ist auch nicht dogmatisch – ganz zu schweigen davon, daß die konziliaren und liturgischen Reformen nicht der persönliche Besitz Pauls VI. sind, sondern einer ganzen Schar von Menschen und Gestalten.“

Gregory DiPippo geht auf dasselbe Argument auf New Liturgical Movement ein:

„Die Kanonisierung eines Heiligen verändert nichts an den Umständen seines irdischen Lebens. Sie stellt nicht die Fehler richtig, die er, ob wissentlich oder unwissentlich, begangen haben mag. Sie wandelt seine Fehlschläge nicht in Erfolge um, ob er sie nun selbst verschuldete oder ob sie von anderen verschuldet wurden.“

An den spezifischen Stärken und Schwächen der nachkonziliaren Reform und an der Frage, ob es sich dabei um einen Erfolg oder ein Scheitern handelt, wird sich in keinster Weise irgend etwas ändern, wenn Papst Paul VI. tatsächlich heiliggesprochen wird. Keiner kann im Ernst etwas anderes behaupten, und keiner hat das Recht, andere Katholiken zu kritisieren, anzugreifen oder zum Schweigen zu bringen, die jene Reform in Frage stellen. Wenn jene Reform über den Geist und den Buchstaben dessen hinausging, was das Zweite Vatikanische Konzil in Sacrosanctum Concilium forderte – womit die Urheber des Dokuments ja selbst öffentlich prahlten –; wenn die Reform auf dürftiger Gelehrsamkeit und einem signifikanten Ausmaß an fehlendem Grundlagenwissen beruhte, was zu den vielen Veränderungen führte, von denen man heute weiß, daß es sich um Fehlentscheidungen handelte; wenn die Reform auf der ganzen Linie damit gescheitert ist, liturgische Frömmigkeit wieder zum Erblühen zu bringen – ein Ziel, das die Väter des Zweiten Vaticanums angestrebt hatten –, dann wird sich an keinem dieser Faktoren etwas ändern, wenn Paul VI. heiliggesprochen ist. So wie die Heiligsprechungen von Pius V. und X. und die bevorstehende Heiligsprechung von XII. deren liturgischen Reformen nicht automatisch fraglos und unbestreitbar machten, so wird auch die Heiligsprechung von Paul VI. nicht das Geringste an seiner Reform unbestreitbar machen, und keiner hat das Recht, etwas anderes zu behaupten.

7. Praktische Folgerungen

Was sind nun nach allem bisher Gesagten die praktischen Folgen für den Klerus, die Ordensleute und die Laien, die die Gültigkeit dieser Heiligsprechung in Frage stellen?

Diese Frage verdient wohl eine eigene ausführlichere Antwort; in Kürze würde ich sagen, daß jeder, der mit solchen Zweifeln oder Problemen umgeht, nicht zu Paul VI. beten sollte, ihn nicht öffentlich im Gebet anrufen sollte, auf eine solche Anrufung nicht reagieren sollte, er sollte keine Messe zur Ehre Pauls VI. aufopfern oder eine Messe zu seiner Ehre besuchen, und er sollte sich nicht auf Bemühungen einlassen, einen gekünstelten „Kultus“ zu seinen Ehren zu betreiben, oder solche Bemühungen finanziell unterstützen. Im Gegenteil: Es wäre ratsam, nichts zu sagen, und wenn die Umstände es erlauben und die Klugheit es gebietet, anderen Katholiken zu helfen, die eigentlichen Probleme zu erkennen, die im Zusammenhang mit dieser Heiligsprechung entstehen, wie auch mit anderen Selig- und Heiligsprechungen, die zu katholischen Prinzipien im Widerspruch stehen.

Wir alle sind verpflichtet, für das Seelenheil des Heiligen Vaters und für die Freiheit und Verherrlichung unserer heiligen Mutter Kirche auf Erden zu beten. Dieses Gebetsanliegen würde implizit die Bitte mit einschließen, daß das Papsttum, die römische Kurie, die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse und der Prozeß der Selig- und Heiligsprechung zu gegebener Zeit reformiert werden, damit sie den Bedürfnissen der Christgläubigen besser gerecht werden und dem allmächtigen Gott die Ehre geben, der „herrlich ist in Seinen Heiligen“ (Ps 67,36).

Fußnoten

(1) Indem sie zum Beispiel argumentieren, daß sämtliche disziplinarrechtlichen Akte, die sich auf die ganze Kirche beziehen, unfehlbar sein müssen und mit Sicherheit im Sinne des Gemeinwohls sind – eine Auffassung, die vielleicht in früheren Zeiten eine gewisse Berechtigung hatte, gegenwärtig allerdings einfach nur lächerlich ist.

(2) Es kann daher nur Schaden anrichten, wenn es in einer breit gestreuten Veröffentlichung zur Thematik heißt: „Für eine Seligsprechung ist ein bezeugtes Wunder nötig, und es ist dann zulässig, daß die selig gesprochene Person in ihrer Ortskirche verehrt wird. Für eine Heiligsprechung sind zwei bezeugte Wunder nötig, und sie erlaubt die Verehrung des Heiligen durch die gesamte Kirche. Die Heiligsprechung ist die unfehlbare Aussage der Kirche, daß der Heilige im Himmel ist.“ Damit wird zu viel behauptet, wenn nicht noch weitere Präzisierungen hinzugefügt werden.

(3) Um meinen Artikel nicht ungebührlich auszudehnen, gehe ich hier nicht näher auf seine Argumentation ein, möchte lediglich anmerken, daß der Autor vollständig und umfänglich auf die Einwände eingeht, die üblicherweise von Vertretern der Unfehlbarkeit von Heiligsprechungen vorgebracht werden. Unter anderem widerlegt Lamont die Behauptung, die Verwendung bestimmter lateinischer Begriffe im Heiligsprechungsritus begründe hinreichend seinen unfehlbaren Charakter. Zusätzliche wertvolle Behandlungen der Thematik finden sich hier und hier.

(4) Beispielsweise: „Eine Heiligsprechung … ist ein förmlicher päpstlicher Erlaß, daß der Kandidat heilig war und nun bei Gott im Himmel ist; der Erlaß gestattet das öffentliche Gedenken des Heiligen in Liturgien der gesamten Kirche. Sie bedeutet, daß Kirchen der Person ohne eigene Erlaubnis aus dem Vatikan geweiht werden können. … Zusätzlich zu der Versicherung, daß der Diener Gottes im Himmel in der Vereinigung mit Gott lebt, sind Wunder die göttliche Bestätigung des von den kirchlichen Autoritäten formulierten Urteils über das tugendhafte Leben des Kandidaten“, so Papst Benedikt in einer Rede vor Mitgliedern der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse im Jahr 2006; Hervorhebungen PK).

(5) Zitiert von Christopher Ferrara in „The Canonization Crisis”.

(6) Fr. Pio Pace „Paul V: a ‚Pastoral‘ Canonization”. Fr. Hunwicke äußerte sich vor dem Ereignis folgendermaßen: „Als hätte er nicht schon genug Gräben in der kämpfenden Kirche ausgehoben, beabsichtigt Papst Franziskus in diesem Monat, den höchst umstrittenen Akt der Heiligsprechung des seligen Paul VI. zu vollziehen. Sogar er selbst ist sich wohl, nach dem zu urteilen, was er noch anmerkte, als er dem Klerus der Stadt die Information mitteilte, darüber im Klaren, daß diese ganzen Heiligsprechereien allmählich zu einem Witz verkommen: Er spaßte: „Und Benedikt und ich sind auf der Warteliste.“ Entzückender Humor. Zum Schieflachen. Sehr witzig, eure Heiligkeit. Allerdings bin ich mit vielen anderen der Meinung, daß das ein schlechter Witz ist, denn diese geplante Heiligsprechung ist von Grund auf politisch motiviert und steht ganz offensichtlich in Verbindung mit der unverhohlenen Überzeugung von Papst Franziskus, daß er selbst Sachwalter und Nutznießer des Wirkens des seligen Paul beim Zweiten Vaticanum und in der Zeit danach ist.“

(7) Roberto de Mattei „Tu es Petrus“; Hervorhebungen PK. De Mattei beschränkt seinen Begriff „Mittelalter“ auf die Periode nach dem Jahr 1000. Hinzufügen könnte man noch, daß Viktor III. und Urban II., die beiden Nachfolger Gregors, seliggesprochen wurden.

(8) Das liegt sicherlich nicht am Fehlen heroischer Individuen in diesen siebenhundert Jahren – doch wie bereits erwähnt: Wenn es keinen vom Volk ausgehenden Kult gab, im Zusammenhang mit welchem sich unstrittig Wunder ereigneten, fing die Kirche nicht an, die Archive durchzuwühlen auf der Suche nach irgendwelchen verehrungsfähigen Kandidaten, deren Sache man betreiben könnte.

(9) Hinzugefügt werden muß wohl, daß unsere Skepsis auch auf die Heiligsprechung Johannes Pauls II. ausgedehnt werden sollte, denn seine Kirchenführung war in vielerlei Hinsicht höchst problematisch. Ich bin auf diese Problematik in meinem jüngsten Artikel „RIP Vatican II Catholicism (1962–2018)“ eingegangen. Vgl. außerdem „The Pennsylvania Truth: John XXIII, Paul VI, and John Paul II were no saints“.

(10) “Canonization: Old vs. New Comparison.”

(11) Aus dem Artikel „Promotor Fidei“ in der alten Catholic Encyclopedia. Weiteres zum „Advocatus Diaboli“ in diesem informativen Artikel.

(12) Wikipedia faßt geschickt die grundlegenden Informationen zusammen: „Roger Peyrefitte, der in zwei Büchern bereits geschrieben hatte, daß Paul VI. eine langjährige homosexuelle Beziehung unterhielt, wiederholte seine Vorwürfe in einem Zeitungsinterview mit einem französischen Homosexuellen-Magazin, das, als es in einer italienischen Übersetzung noch einmal erschien, die Gerüchte einer breiteren Öffentlichkeit bekanntmachte und einen Aufruhr zur Folge hatte. Peyrefitte sagte, der Papst sei ein Heuchler, der eine langjährige sexuelle Beziehung mit einem Filmstar unterhalte. Weitverbreitete Gerüchte identifizierten den Schauspieler als Paolo Carlini, der in dem Audrey Hepburn-Film Ein Herz und eine Krone (1953) eine Nebenrolle spielte. In einer kurzen Ansprache vor einer Menge von rund 20.000 Menschen auf dem Petersplatz am 18. April bezeichnete Paul VI. die Vorwürfe als „schreckliche und verleumderische Unterstellungen“ und rief zum Gebet für sich auf. … Die Vorwürfe wurden periodisch immer wieder laut. 1994 behauptete Franco Bellegrandi, ein ehemaliger Ehrenkämmerer und Korrespondent der Vatikanzeitung L’Osservatore Romano, Paul VI. sei erpresst worden und habe anderen schwulen Männern zu Machtpositionen im Vatikan verholfen. 2006 bestätigte die Zeitung L’Espresso die Erpressungsgeschichte aufgrund von Material aus den privaten Papieren des Polizeichefs General Giorgio Manes. Darin hieß es, der italienische Premierminister Aldo Moro sei um Hilfe angegangen worden.“ So unglaublich eine solche Geschichte auch klingt – mittlerweile sind wir wegen der unbestreitbaren Unverhohlenheit, mit der Papst Franziskus Homosexuellen zu Machtpositionen im Vatikan verhilft, eher geneigt, sie zu glauben.

(13) Vgl. George Weigel über Ostpolitik. Auch hier sehen wir wieder, daß Bergoglio mit seinen Verhandlungen und Kompromissen mit dem kommunistischen China schlichtweg in Montinis Spuren wandelt.

(14) Oder er wird umdefiniert, vgl. diesen bezeichnenden Text von John Thavis. Papst Franziskus strich die Bedingung eines zweiten Wunders für die „Heiligsprechung“ von Johannes XXIII. So wurde unglaublicherweise ein Papst, der nicht durch besondere Heiligkeit auffiel und dessen cultus nie sonderlich stark ausgeprägt oder weit verbreitet war, aufgrund nur eines einzigen Wunders zur Ehre der Altäre erhoben. Es ist dies ein gutes Beispiel für den krassen Mißbrauch päpstlicher Macht, auf den sich Franziskus im Zusammenhang mit seiner ideologischen Konsolidierung stützt.

(15) Der “Hermandad Sacerdotal Española de San Antonio Ma Claret y San Juan de Ávila”, die aus der “Hermandad Sacerdotal Española“ hervorging. Letztere wurde 1969 von spanischen Priestern gegründet, um die Tradition angesichts der Veränderungen in der Kirche zu verteidigen sowie eine weitere ähnliche, in Katalonien beheimatete Gruppe, die „Asociación de Sacerdotes y Religiosos de San Antonio Maria Claret“. Sie schickten 1969 einen Brief an den Vatikan und baten darum, weiterhin das alte römische Missale benutzen zu dürfen – und Paul VI. schlug es ihnen rundheraus ab. Da nun leider der spanische und italienische Traditionalismus durch absoluten Gehorsam gegenüber Rom gekennzeichnet sind, wurde anschließend der Novus Ordo ohne Murren akzeptiert, und bis heute hat es die Tradition schwer, in diesen beiden kulturellen Sphären Fuß zu fassen.

*Peter Kwasniewski hat einen BA in Liberal Arts vom Thomas Aquinas College in Kalifornien und einen MA und ein Doktorat in Philosophie von der Catholic University of America in Washington, DC. Nachdem er am Internationalen Theologischen Institut in Österreich und an der Niederlassung der Franziskaneruniversität von Steubenville in Österreich gelehrt hatte, trat er dem Gründungsteam des Wyoming Catholic College in Lander, Wyoming bei, wo er Theologie, Philosophie, Musik und Kunstgeschichte unterrichtete und den Chor und die Schola leitete. Er arbeitet heute als freier Autor, Vortragender, Redakteur, Herausgeber und Komponist. Dr. Kwasniewski ist Autor mehrerer Bücher, die zum Teil ins Tschechische, Polnische, Portugiesische übersetzt wurden. Auf deutsch ist 2017 erschienen: Neuanfang inmitten der Krise. Die heilige Liturgie, die traditionelle lateinische Messe und die Erneuerung in der Kirche.

Kwasniewski ist Vorstandsmitglied des The Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine, das die Opera Omnia des Doctor Angelicus herausgibt; er ist zudem Fellow am Albertus Magnus Center for Scholastic Studies und ein Senior Fellow des St. Paul Center. Er hat über 750 Artikel über thomistisches Denken, sakramentale und liturgische Theologie, über die Geschichte und Ästhetik der Musik und die Soziallehre der Kirche veröffentlicht.

Englische Originalveröffentlichung bei OnePeterFive, 12. Oktober 2018

Übersetzung von einer benediktinischen Oblatin

Bild: TV2000/Rorate Caeli/OnePeterFive/Cesnur (Screenshot)