Zur akuellen Diskussion über das umstrittene, nachsynodale Apostolische Schreiben Amoris laetitia von Papst Franziskus meldet sich der Bonner Dogmatiker Klaus Obenauer zu Wort. Zum besseren Verständnis werden zwei Aufsätze von ihm zusammen veröffentlicht und durch ihn mit einer einführenden Einleitung ergänzt. Die Veröffentlichung versteht sich als „nüchtern-sachlicher“ Diskussionsbeitrag in einer „konfliktiven Atmosphäre“ aus Sorge vor „Kurzschluss-Reaktionen“, die „tragische Konsequenzen für das Leben der Kirche“ haben könnten.

Von Klaus Obenauer*

I. Einleitung

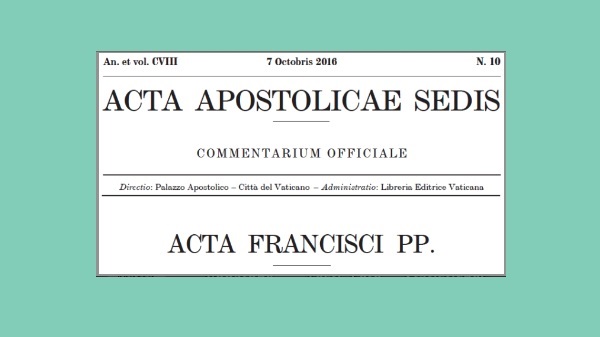

Die zumal in Rom selbst herrschende konfliktive Atmosphäre um die Amtsführung von Papst Franziskus, zentriert vor allem um „Amoris laetitia“ etc., hat durch die jüngst ruchbar gewordene Veröffentlichung in den Acta Apostolicae Sedis für den Oktober 2016 einen neuen Höhepunkt erreicht. Ich setze die einschlägigen Informationen hierzu voraus.

Ich trete hier mit meiner Wortmeldung deshalb an die Öffentlichkeit, weil ich Kurzschluss-Reaktionen befürchte, die tragische Konsequenzen für das Leben der Kirche haben können. Nachstehendes soll daher nüchtern-solider Urteilsbildung dienen.

Der Hintergrund ist: Im Kontext der Debatten um die beiden Synoden mit der Wiederverheiratetenfrage im Zentrum, an der auch ich anfangs sehr leidenschaftlich teilgenommen habe, beschäftigte mich persönlich zunehmend die Frage, ob es in Sachen „Wiederverheiratete und Nicht-/Zulassung zu den Sakramenten“ vielleicht doch noch offene Fragen gibt in der Verhältnisbestimmung „objektiv versus subjektiv“ bzw. in der genauen Tragweite der objektiven Situation und deren Konsequenzen. Und zwar mit Blick auf die verbindlich vorgetragene „konventionelle“ Doktrin, die also nicht relativiert werden soll, aber unter Umständen differenzierter auszulegen wäre. Dies natürlich mit Blick auf eventuell (!!) konfliktentschärfendes Potential.

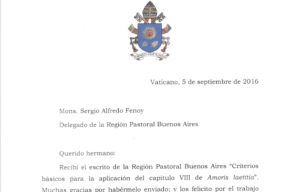

Aus dieser Motivation heraus hatte ich schon in der Weihnachtsoktav letzten Jahres, als die Sache mit der in Aussicht gestellten „correctio formalis“ durch die (vier Dubia-) Kardinäle höhere Wellen schlug, einen Beitrag verfasst, den ich über ein anderes Medium einer breiteren Leserschaft zugänglich machen wollte, was mir aber abschlägig beschieden wurde. Ähnlich erging es meinem Versuch, eine Replik auf die Direktiven des Deutschen Bischofskonferenz zu publizieren. – Zumal weil ich im ersteren der beiden bislang unveröffentlichten Beiträge auch auf die päpstliche Gutheißung der Direktiven der Bischöfe der Pastoralregion von Buenos Aires vom September 2016 Bezug nehme, dünken mir meine, insgesamt noch nicht ein ganzes Jahr alten, Einlassungen nach wie vor brandaktuell.

Beide Beiträge lasse ich daher nachstehend unverändert (!) veröffentlichen. Der Leser beachte also, dass sie Ende Dezember letzten Jahres bzw. Anfang Februar dieses Jahres niedergeschrieben wurden, mithin auf die damalige Faktenlage Bezug nehmen und von daher mutatis mutandis zu lesen sind.

Ich versichere: Nicht irgendeine prätentiöse Absicht bewog bzw. bewegt mich zu dieser Publikation, sondern die aktuelle Not. Und ich tue es im Wissen, dass ich an sich nicht auf allzu große Beachtung hoffen kann, scheue aber den Schritt trotzdem nicht. Man kann ja nie wissen … Ansonsten sprechen meine beiden Beiträge für sich, was Absicht, Einordnung etc. angeht. Sie wollten und wollen niemandem mit einer eigenen Position an den Kopf stoßen, egal ob „rechts“ oder „links“, sondern konstruktiv eine Frage artikulieren. Mehr nicht. Und dies in der bloßen Hoffnung, dass man das nicht zu schnell abtut.

Indem ich diese einleitenden Zeilen am Vorabend des Immaculata-Festes schreibe, empfehle ich der Allerseligsten Jungfrau, der Mutter der Kirche, mein und unser aller Her-zensanliegen an: die ungeschmälerte Einheit der Kirche in klarer Wahrheit und reiner Liebe. Selbstverständlich, dass sich auch mein Beitrag diesem Anliegen wie Maßstab unterwirft.

Klaus Obenauer, Privatdozent für Katholische Theologie an der Universität Bonn

II. Dunkle Wolken

Papst Franziskus, „Amoris Laetitia“ und die Kritiker – eine kleine Anregung

Worum es mir geht

Dunkle Wolken haben sich zusammengezogen über unserer Kirche: Die Einheit in Wahrheit und Liebe ist massiv bedroht. Recht oder Unrecht so einer Maßnahme mal hintangestellt; aber die angedrohte „förmliche Papstzurechtweisung“ durch wie viel auch immer Kardinäle wäre rebus sic stantibus (an sich jedenfalls) ein großes Übel. Denn die dadurch ausgelöste Konfliktdynamik ist nach ihrer Entwicklung nicht absehbar und darf alles andere als unterschätzt werden. Man soll nicht „den Teufel an die Wand malen“; aber es fragt sich, ob er nicht schon längst drangemalt ist.

Um gleich zur Sache zu kommen: Ich habe viel Verständnis für die inzwischen berühmten Dubia der vier Kardinäle, denen ich mich im Prinzip auch anschließe. Die Verfasser führen nun selbst aus, dass das ominöse nachsynodale Apostolische Schreiben „Amoris Laetita“[1]Nachfolgend kurz: AL. eine ausdrückliche Zulassung „Wiederverheiratet-Geschiedener“[2]„Wiederverheiratet-Geschiedene“ kürze ich nachfolgend mit „WG“ ab, um dieses Kürzel auf jene Personengruppe zu beschränken, die, wie man sagt, „more uxorio“ zusammenleben, also … Continue reading zu den Sakramenten nicht ausspricht. Jedoch scheint insgesamt jener Auslegung der Vorzug zu gebühren, wonach eine solche Zulassung unter relativ eng umrissenen Bedingungen zwar nicht offen ausgesprochen, jedoch insinuiert sein soll; zumal nach der Billigung der Direktiven der Bischöfe der Pastoraldirektion von Buenos Aires durch Papst Franziskus vom 05. September vergangenen Jahres eigentlich kein Zweifel mehr bestehen kann, dass die Intention von AL mit dieser Unterstellung korrekt benannt ist. – Und damit ist erhebliches Konfliktpotential geschaffen. Denn eventuell mögliche Präzisierungen einmal hintangestellt (dazu gleich nachfolgend): Die Sentenz, wonach WG nicht zu den Sakramenten zugelassen werden können, ist unumstößlich. Unter Umständen kann man, mit Blick auf die wiederholte und konstante Bekräftigung gerade auch in jüngerer Zeit, die Qualifikation auf „de fide divina et catholica“ (= förmliches Dogma) hochsetzen. Auf alle Fälle ist diese Sentenz ganz sichere Lehre, die aus den Lehren bzw. Dogmen von der Unauflöslichkeit der Ehe und der damit einhergehenden Treueverpflichtung sowie der Notwendigkeit von der erforderlichen Disposition für die Sakramente zwingend folgt.

Dass noch niemand von öffentlich bedeutsamer Stellung die Konsequenz gezogen hat, Papst Franziskus sei als Häretiker seines Amtes verlustig gegangen, mag verschiedene Gründe haben. Unter Umständen nur deshalb, weil in den Augen des Beurteilenden die Bestreitung der tradierten Sentenz noch nicht greifbar genug geworden ist. Jedenfalls ist bis zur Stunde Bergoglio-Franziskus allseits als gültiger Papst anerkannt. Aber der Konflikt könnte sich ja verschärfen, und zwar mit unabsehbar tragischen Konsequenzen …

Und genau dies hat mich veranlasst, diesen Beitrag zu verfassen. Normalerweise sollten „Hinterbänkler“, zu denen ich mich zähle, sich eher zurückhalten. Der Ernst der Situation bestimmt mich jedoch zu dieser Wortmeldung aus der hinteren Reihe. Ich melde mich unter der Voraussetzung, dass es in Lehrangelegenheiten keine Kompromisse geben darf. Etwas anderes sind jedoch Vermittlungsversuche, die durch entschiedeneren Blick auf die Sache einen Konflikt entschärfen können, da eine Alternative falsch aufgeworfen oder unzulässig ausartikuliert wurde. In diesem Sinne wollen nachfolgende Zeilen einen bescheidenen Beitrag zur Entschärfung des Konflikts leisten, wobei ich mich bewusst darauf beschränke, nur eine Frage zu formulieren. Ich kann für die Haltbarkeit meines Vermittlungsvorschlags nicht selber aufkommen, ich kann ihn nur als nach meinem Ermessen erwägenswert an die Öffentlichkeit bringen. Übrigens ist er Seiner Eminenz, Kardinal Müller, dem Präfekten der Glaubenskongregation, nicht neu, wie ich auch nicht verschweigen will, dass ich seine damalige Reaktion auf meine Gedankengänge als eher reserviert einstufe.

Und so rücke ich nur angesichts des Ernstes der Situation erneut damit heraus. Unter anderen Umständen hätte ich die Sache auf sich beruhen lassen.

Mein „Vermittlungsvorschlag“

Was mich in dieser Causa seit längerem umtreibt, ist der genaue Konnex zwischen der objektiven Situation der WG, nämlich als die einer habituellen schweren Sünde, und der Ausgeschlossenheit von den Sakramenten. Am deutlichsten findet sich die unaufgebbar-verbindliche Lehre wohl in der Erklärung des Päpstlichen Rates zur Auslegung der Gesetzestexte zur Kommunion von WG (vom 24. Juni 2000) ausgesprochen, wenngleich diese Erklärung von der formalen Verbindlichkeit her ein vergleichsweise niederrangiges Dokument darstellt. Demnach schließt also sicher schon die objektive Situation der WG von den Sakramenten aus. Offen erscheint mir jedoch die Frage, ob die objektive Situation unter allen Umständen vom Sakramentenempfang ausschließt, auf dass eventuell feststellbare subjektiv exkulpierende Faktoren, also Faktoren, die die persönliche Anrechenbarkeit aufheben, hier schlicht keine Rolle spielen. Mir ist bekannt, dass nicht wenige dies so vertreten. Ein durchschlägiges Autoritätsargument ist mir dazu jedoch nicht bekannt. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wie ich mich der maßgeblichen höheren Autorität auch beuge. Das steht für mich außer Frage. Im Gegenzug allerdings gestehe ich, dass rein sachlogische Erwägungen mich bislang nicht haben davon überzeugen können, dass der Konnex von objektiver Situation und Ausgeschlossenheit von den Sakramenten eben ein absoluter sein soll. – Im Rahmen meiner bewusst vorsichtigen Herangehensweise komme ich also zu folgender Feststellung: Bis auf weiteres ist die Frage noch nicht sicher beantwortet, ob das überkommene Lehramt tatsächlich den besagten absoluten Konnex lehrt beziehungsweise zur Annahme dieses absoluten Konnexes nötigt.

In dem Maße also, als dieser absolute Konnex noch nicht sicher ist, bleibt aber Raum für die Möglichkeit, dass das Lehramt sich in diesem Punkt selbst präzisiert, indem es eine stillschweigende Implikation bzw. Voraussetzung der Sentenz, wonach die objektive Situation von WG dieselben von den Sakramenten ausschließt, ans Licht hebt, eine Implikation bzw. Voraussetzung, die nicht thematisch werden zu lassen man bislang, aus welchen Gründen auch immer, vorgezogen hatte. Und so bliebe auch Raum für eine Innovation, eine welche AL spätestens dann darstellt, wenn man AL zusammennimmt mit der genannten Billigung der Direktiven der Pastoralregion von Buenos Aires. Wobei ich unter „Innovation“ neutral einen Lehrvortrag verstanden haben will, dessen inhaltliche Neuheit von der (legitimerweise) bloßen Hebung einer Lehrimplikation o.ä., die bislang (so) noch nicht ausdrücklich wurde, bis hin zur (illegitimerweise) echten Neuerung reicht.

Von daher: Will man vindizieren, dass AL (zusammen mit der besagten Billigung der Pastoraldirektive von Buenos Aires) als legitime Innovation der überkommenen Lehre des Lehramts in Sachen Kommunionempfang der WG nicht untreu wird, sondern diese Lehre nur präzisiert – was auch der Fall sein muss, um a limine Geltung zu entfalten –, dann umreißt man die heranzuziehende Axiomatik wohl am besten so: 1.) Die Sentenz, wonach WG die Sakramente und zumal die heilige Kommunion nicht empfangen dürfen, gilt „simpliciter sumpta“, „einfachhin genommen“. 2.) „Secundum quid“, „in gewisser Hinsicht“ mag Gegenteiliges zutreffen. Denn 3.): Die objektive Situation der WG schließt „per vel secundum se“, sprich: nach Maßgabe ihrer selbst von den Sakramenten aus; „per accidens“, durch hinzutretende Umstände mag solches jedoch gerade nicht der Fall sein. Demnach ist selbstredend das „per se“, mit dem die objektive Situation ausschließt, nicht gleichzusetzen mit einem „per se solum“, „durch sich allein“, auf dass nämlich auf die Eventualität hinzutretender Umstände, die an der Hinderung etwas ändern, gar nicht erst Rücksicht genommen werden müsste, für solche Umstände also von vornherein kein Raum mehr bliebe.

Die objektive Situation schließt per vel secundum se aus: Das ist zum einen damit gegeben, dass es sich objektiv um eine schwere Sünde handelt, die obendrein habituell geworden ist; zum anderen damit, dass die Wahrheit über diese Sünde prinzipiell zugänglich ist, umso mehr für solche, die den katholischen Glauben bekennen. Wenn Katholiken von sich behaupten, sich von dieser Wahrheit nicht gestellt zu wissen, dann ist dies entweder eine willkürliche Postulation oder Ausdruck einer Distanzierung von der Lehrautorität der Kirche, die zumindest in nächste Nähe zur Häresie kommt. Und vor diesem Hintergrund bleibt für den Regelfall kein Raum für subjektiv exkulpierende Faktoren. – Per accidens mag, wie hier erwogen, Gegenteiliges der Fall sein: Denn jenseits besagten Regelfalles, nämlich umstandshaft („per accidens“), mögen sich solche subjektiv exkulpierende Faktoren einstellen, die, insoweit moralisch zu vergewissern, die Ausgeschlossenheit von den Sakramenten sozusagen suspendieren. Naturgemäß sind solche Faktoren sehr grenzwertig, ohne deshalb schon in das Reich der Undenkbarkeit abgewiesen werden zu müssen.

Zum einen denke ich hierbei an Folgendes, für dessen innere Möglichkeit ich mich meinerseits nicht verbürgen mag, was ich mir aber schon „irgendwie vorstellen“ kann: So erscheint mir die grenzwertige Situation einer „subjektiven Perplexität“ auch eines konsequent das Lehramt bejahenden Katholiken durchaus als etwas Erwägbares. Denn Gewissensurteile, qua praktische Urteile des je eigenen Intellekts in (auch) eigener Sache, sind zwar wesentlich (qua Subsumptionsurteile) eine Angelegenheit der Logik. Dies schließt aber nicht aus, dass sich umstandsbedingt auch andere Faktoren psychologischer Natur geltend machen. Ein vielleicht etwas hausbackenes Beispiel: Warum sollte sich die Mutter einer Familie im Kontext einer Zweitverbindung nicht Folgendes sagen: „Gut, auch wenn es schwer ist – am liebsten würde ich einen Schlussstrich ziehen unter meine irreguläre Verbindung und so endlich mit mir ins Reine kommen. Aber ich kann dies den Kindern einfach nicht antun …“? Und dies eben vor dem Hintergrund, dass eine Aufrechterhaltung der Hausgemeinschaft ohne Geschlechtsgemeinschaft der Eltern nicht möglich ist, weil eben der andere Partner, der Mann in diesem Fall, nicht mitspielt. Dass diese Perplexität objektiv nicht besteht, dass auch das Wohl der Kinder gegen die Treueverpflichtung nicht aufkommt, dass es also auf objektiver Ebene keine konkurrierenden „Zweitverpflichtungen“ geben kann, daran zweifle ich jedenfalls – bei aller Angefochtenheit – nicht. Etwas anderes ist es aber, dass sich dies im Gewissensurteil in Bezug auf das, was von je mir hier und jetzt zu tun ist, womöglich erheblich anders darstellt. Auch bei einem das Lehramt (theoretisch) konsequent bejahenden Katholiken. Während sich das Rechnen mit so einem Fall unter Rücksicht auf die angesprochene Logizität von Gewissensurteilen ziemlich problematisch und entlegen, gar konstruiert ausnimmt, erscheint es unter dem Gesichtspunkt der praktischen Erfahrung als gar nicht so realitätsfern … – Ebenso kann ich mir schon vorstellen, dass auch psychosoziale Faktoren die Entscheidungsfreiheit erheblich einschränken. Die Gefahr einer Ausrede mit Hilfe einer Allerweltsvokabel sehe ich gleichwohl. Aber ich mag wirklich nicht ausschließen, dass in Ländern und Großregionen mit sehr starkem Sozialgefälle, wie eben auch Lateinamerika, Menschen durch die Sozialdynamiken, in die sie hineinwachsen, Prägungen erhalten, die deren Entscheidungsfreiheit erheblich einschränken. – Es versteht sich dann von selbst, dass es an den Seelsorgern, allen voran den Beichtvätern, liegt, sich (die moralisch mögliche) Gewissheit über solche exkulpierende Faktoren zu verschaffen. Es kann nicht in Frage kommen, dass die betroffenen Personen dies einfach für sich in Anspruch nehmen, um zu den Sakramenten zugelassen zu werden.

Noch einmal: Was ich hier knapp artikuliere, ist nicht mehr als eine Frage: weder eine These noch eine Hypothese. Eine Frage nach der eventuell möglichen Präzisierung der Sentenz, wonach WG die Sakramente und zumal das der Eucharistie nicht empfangen können, wobei diese Sentenz nach ihrem eigentlichen Gehalt – den die Präzisierung durch Benennung stillschweigender Implikationen nur profilschärfer ans Licht treten ließe – nicht mehr zur Disposition stehen kann, vielmehr irreformable Lehre ist.

Allerdings passt mein Vorschlag, der sich aus ehrlicher Überzeugung auf eine Frage zurücknimmt, ziemlich gut zur schon mehrfach erwähnten Billigung der Direktiven der Bischöfe der Pastoralregion von Buenos Aires durch Papst Franziskus vom 05. September vergangenen Jahres. Freilich mit dem Unterschied, dass ich größeren Wert lege auf die Herausarbeitung der indoles propria dieser Innovation: nämlich bloße Präzisierung der tradierten Lehre auf deren wahre Tragweite hin zu sein. Dazu gehört dann auch, dass ein per accidens möglich werdender Sakramentenempfang durch WG a fortiori unter der Bedingung steht, dass die Gefahr des Ärgernisses beseitigt ist (sprich: „remoto scandalo“ erfolgt); im Verhältnis nämlich zu jenen zivil Wiederverheirateten, die sich verpflichtet haben, nicht „more uxorio“ zusammenzuleben. Nr. 9 besagter Direktive scheint mir deutlich in diese Richtung zu weisen, könnte aber mehr Trennschärfe vertragen.

Nachdrücklich will ich allerdings registriert wissen, dass meine Anfrage ganz vom Spannungspaar „subjektiv versus objektiv“ lebt. Dieses Spannungspaar ist nicht zu verwechseln mit einem anderen, das ich denn auch für illegitim erachte: „‚im Prinzip‘ versus ‚in der konkreten Situation‘“ (vgl. auch unten). – Es gibt demnach keine Einzelsituation, die von einer allgemeingültigen Norm (die diesen Namen auch verdient) dispensieren könnte; entsprechend auch keinen Konflikt gleichrangiger Verpflichtungen auf objektiver Ebene („objektive Perplexität“); aber es gibt subjektive Verfasstheiten, die exkulpieren, unter welche die von mir erwogene „subjektive Perplexität“ zu zählen wäre. Es gehört zu den Misslichkeiten von AL[3]Zumal im Bogen von Nr. 300 bis 305: siehe auch unten. und vielleicht noch mehr der Rahmendebatte, dass man es für entbehrlich hält, den Unterschied zwischen beiden Spannungspaaren deutlich genug herauszuprofilieren.

Zum kirchenpolitischen Hintergrund

Überdies und vor allem: Schon allein weil die Sache mit dem Dennoch-empfangen-Dürfen „secundum quid“, wonach also die objektive Situation per accidens nicht von den Sakramenten ausschließt, ziemlich grenzwertig ist – was noch nichts sagt über die statistische Häufigkeit eventueller Anwendbarkeit dieser Per-accidens-Klausel –, muss der Schwerpunkt im Kontext der Debatte um die WG ganz anders gesetzt werden. Demnach ist das Herz der Pastoral der Barmherzigkeit darin gelegen, Betroffenen den Weg der Umkehr zu den steilen Anforderungen des Evangeliums als für sie konkret lebbar aufscheinen zu lassen. Es klingt nach einem utopischen Postulat: Aber hinter jedem Seelsorger, der mit diesen Anforderungen konfrontiert (und er muss es!), sollte auch eine Gemeinde oder Gemeinschaft stehen, die den bisweilen schweren Schritt – konkret: im Verlassen einer irregulären Beziehung – mitträgt und begleitet; naturgemäß in Gestalt von aufgeschlossen Engagierten. Nicht dürfen die Seelsorger von der engen Pforte und dem engen Weg (vgl. Mt 7,13sq.) dispensieren; vielmehr dürfen sie sich nicht darauf beschränken, die Menschen mit den Anforderungen der Nachfolge Christi zu konfrontieren, um zynisch dabei zuzusehen, wie es den Betroffenen „eiskalt den Buckel herunterläuft“ mit der Konsequenz, dass sie sich getroffen abwenden. „Einer trage des anderen Last!“ (Gal 6,2), heißt vielmehr die Maxime. Keine Frage, dass dies lebensfern idealistisch klingt, aber das ist der wahrhaft kruziale Punkt in der ganzen Debatte. Sind nicht in den letzten Jahrzehnten, nämlich im Zuge wenig nachhaltiger Versuche der „restauratio“, Orthodoxie und Loyalität mit der Kirche sehr weitgehend degeneriert zu entweder bloß oberflächlicher Anpassung (bei „flexibel“ bleibenden Seelen) oder Bürokratenkorrektheit oder auch schneidigem Offiziersgehabe? Und dies gerade bei der Formung des Priesternachwuchses? Ein bedrückendes Defizit ist auszumachen im Fehlen von glaubhafter Verkörperung der Lehre der Kirche, in welcher Verkörperung sich die herbe Anforderung des Evangeliums als ebenso anspruchsvoll wie einladend darstellt. Eine „Barmherzigkeitspastoral“ mit Offenheit für die Vielfalt der Lebenswirklichkeiten ist doch nur das schäbige Surrogat der liberalen Bürgerkirche für dieses Programm glaubhafter Verkörperung.

Zurück zu AL und der Debatte darum: Angesichts der entstandenen Irritationen und der tatsächlichen erheblichen Unklarheiten sehe ich den Papst in der strengen Pflicht, sich über die ungezwungene Anschlussfähigkeit eines Dokuments wie AL an das überkommene Lehramt der Kirche Rechenschaft zu geben; dies um: entweder 1.) ein Dokument wie AL etc. gar nicht erst herauszubringen; oder 2.) es nachträglich zurückzunehmen; oder 3.) besagte Anschlussfähigkeit überzeugend transparent zu machen, und sei es nachträglich. Meine Überlegungen wollen Anstöße bereithalten, wie Punkt 3 unter Umständen zu gewährleisten wäre, und zwar ungleich mehr, als dies bislang der Fall war, da solches weithin und nicht ohne Grund als bloße Beteuerung ohne echte Überzeugungskraft registriert wurde.

Mit Blick auf den nicht unerheblich gestörten Frieden in der Kirche oder doch wenigstens die heraufziehende Gefahr schwerer Verwerfungen können hier kritische Anfragen an das Verhalten des amtierenden Heiligen Vaters nicht ausbleiben. Es kann nicht angehen, berechtigte Anfragen an die Anschlussfähigkeit von AL nonchalant zu übergehen beziehungsweise sich deren Beantwortung durch suggestive Moralismen an die Adresse der Fragesteller entziehen zu wollen, wonach diese selbstbezogen ihrem Doktrinalismus verhaftet blieben oder ähnlich. Es ist die Pflicht eines Papstes, hier für Klarheit zu sorgen: Er ist die Letztinstanz der regula fidei, die sich für jeden Verständigen in nachvollziehbarer Weise als in sich kohärente und konsistente erweisen muss; und dies im Bogen vom Gestern zum Heute. Ja, es ist mehr als befremdlich, wenn der Eindruck entsteht, der Papst beanspruche so eine Art metahermeneutischer Kompetenz, wonach eine programmatische Vokabel, wie allem voran „Barmherzigkeit“, ihm den Schlüssel an die Hand gäbe, den tradierten Lehrbestand einer Neubewertung zu unterziehen, um sperrig-widerständige Aspekte zwar nicht direkt zu eliminieren, jedoch durch gezielte Unterforcierung und Relativierung zu paralysieren. Und dabei so zu tun, als genüge der Selbstausweis des Programmwortes, um Kritiker als der Engherzigkeit Überführte ins Unrecht zu setzen.

Da mein Beitrag am entscheidenden Punkt nur die Frage nach einer eventuellen Präzisierbarkeit der überkommenen Lehre in Sachen ‚WG und Sakramente‘ aufwirft – eine Präzisierung, die das Eigentliche dieser Lehre wahrt, um demselben in der ausfaltenden Artikulation nur gerechter zu werden –, kann ich gerade nicht an die Kritiker des Papstes in Sachen AL das Ansinnen herantragen, sie sollten sich diesem Vermittlungsvorschlag anschließen. Solche Vermessenheit liegt mir sehr fern. Allerdings erfordert es die Treue zur Lehre im Dienst am Heil der Seelen, sich der Frage nach der Möglichkeit solcher Präzisierungen nicht von vornherein zu verschließen, sich darüber Rechenschaft zu geben, dass man die wahre Lehre der Kirche nicht mit den eigenen Vorstellungen von Konsequenz etc. verwechselt! Leichte, griffige, sozusagen markant-windschnittige Handbarkeit im Diskurs ist noch kein Wahrheitskriterium. Ich sage das nicht, um jemandem etwas zu unterstellen, jedoch um auf ziemlich reale Gefahren in der Urteilsbildung hinzuweisen.

Kritisches zu den Dubia und zu „Amoris Laetitia“

Dies gibt mir den Anlass, noch kurz auf AL und die Dubia einzugehen. Zuerst auf letzteres: Ich stimme den vier Kardinälen im Grundanliegen zu. Im Einzelnen: 1.) Eine Lehre und (kirchenamtlich gutgeheißene) Praxis in Sachen Sakramentenempfang durch WG, die der überkommenen (sachlich und evtl. sogar formell) irreformablen Lehre widerspricht, kann unmöglich in Frage kommen. 2.) In AL, und zumal im inkriminierten Bogen von Nr. 300 bis Nr. 305, herrscht ziemliche Unklarheit darüber, wie man der unaufgebbaren und zuletzt durch „Veritatis Splendor“[4]Hl. Johannes Paul II, vom 06. August 1993. Bes. Nr.79–83. eingeschärften Lehre von der ausnahmslosen Geltung negativer moralischer Normen („intrinsece mala“) Rechnung zu tragen gedenkt. – Dass ich in puncto 1.) je nach dem zu einer etwas anderen Bewertung von AL kommen muss, versteht sich nach dem Gesagten von selbst. Was 2.) angeht, so nimmt sich mir das Dubium quartum etwas merkwürdig aus: Ich vermag nicht zu sehen, wie die Erwägung subjektiv exkulpierender Faktoren, wie ich es nenne, die recht verstandene Lehre von den „intrinsece mala“ tangiert. Dass bestimmte Handlungen nach ihrer Materie unsalvierbar schlecht sind, schließt doch nicht aus, dass derjenige, dem diese Schlechtigkeit schuldlos nicht bewusst geworden ist oder der in seiner Freiheit entscheidend eingeschränkt ist, seine formelle moralische Integrität behält. Vielmehr besagt jenes für diese formelle moralische Integrität des Agierenden nur, dass sie dann verloren geht, sobald dem hinreichend frei Agierenden die materielle Schlechtigkeit solcher Handlungen bekannt geworden (bzw. schuldhaft nicht bekannt) ist, ohne dass irgendwelche gute Zwecksetzungen oder Umstände daran etwas zu ändern vermöchten. – Ansonsten ist an AL zu monieren, dass der besagte Bogen von Nr. 300 bis 305 Anlass gibt zum Argwohn, hier sei einer weiteren, überdies definierten, Glaubenslehre zu wenig Rechnung getragen: dass es nämlich dem Gerechtfertigten möglich ist, durch Gottes Gnade alle Gebote Gottes und seiner Kirche zu halten, jene Gebote, die gerade den Gerechtfertigten bleibend in die Pflicht nehmen: DS 1536–1539; 1568–1570. (Nebenbei: Subjektiv exkulpierende Faktoren bei objektiver Übertretung, die ja allseits anerkannt sind, sind damit nicht unvereinbar: Die Gnade richtet den durch sie Gerechtfertigten in entschiedener Liebe auf Gott hin aus, um diese Entschiedenheit je neu zu unterstützen und zu gewährleisten, was nicht eo ipso alle Urteilsmängel und Einschränkungen der Willensfreiheit durch psychische Defekte etc. salviert: vgl. STh I/II, 109,8–10; II/II, 24,11; Axiom „gratia praesupponit naturam“.)

Das Ärgernis, das durch AL in die Kirche gekommen ist, verdient noch unter einem anderen Aspekt fokussiert zu werden: Es ist dies die Argumentationsweise fehlender intellektueller Redlichkeit, die ich Papst Franziskus nicht persönlich anlaste, den Verfassern und Paten dafür umso mehr. Anzusprechen ist das deshalb, weil man all diejenigen brüskiert und schockiert, die mit so einem Stil nicht können. Ich zähle mich selber dazu. Ein Paradebeispiel ist die Zitation des heiligen Thomas unter Nr. 304: Bemüht wird STh I/II, 94,4. AL erweckt hier nur zu sehr den Eindruck, als ginge es hier um eine Spannung von allgemeiner Norm und Einzelsituation, welcher die allgemeine Norm nicht gerecht werden könne, ohne dass dies die Norm ihrer Eigendignität beraubte. Im Effekt läuft dies jedoch auf eine Bedeutung von „allgemein“ im Sinne von „in der Mehrzahl der Fälle“ bzw. „im Regelfall“ hinaus. Der heilige Thomas unterscheidet jedoch an Ort und Stelle zwischen allgemeinen Prinzipien, die nach An-sich-Geltung („rectitudo“) und Bekanntheit („notitia“) prinzipiell keine Ausnahme zulassen, und applikativen Normen für die Eigentümlichkeit der Bereiche, die nach An-sich-Geltung und auch Bekanntheit prinzipiell (!) Ausnahmen zulassen, um so nur für die Mehrzahl der Fälle („ut in pluribus“) in Kraft zu sein. Bei diesen Ausnahmen denkt Thomas zumindest prävalent jedoch an positive Normen (wie, dass man Hinterlegtes zurückgeben muss). Im Gegenzug lehrt der Aquinate unter I/II, 100,8, dass die Gebote des Dekalogs, als die Intention des göttlichen Gesetzgebers ausdrückende, indispensabel sind. Was die Anwendung dieser Intention auf den Einzelfall angeht, gesteht Thomas (siehe ad3) gleichwohl eine gewisse flexible Handhabung zu. Wobei jedoch, und das ist für uns entscheidend, in den Bereichen, die von Gott allein eingesetzt sind, die konkrete Bestimmung über die Nicht-/Gebotswidrigkeit unmitteilbare Prärogative Gottes bleibt. Als Beispiel wird ausdrücklich die Ehe erwähnt. (Entsprechend konnte Gott es dem Hosea erlauben, mit der ehebrecherischen Frau als legitimer Gattin Kinder zu zeugen.) Nimmt man hinzu, dass Gott sich selbst widersprechen würde, würde er einem sakramental Verehelichten erlauben, außerhalb dieser sakramentalen Ehe legitim die Ehe zu vollziehen (da dies mit der Ehe als Partizipation an der unlösbaren Verbindung Christi mit seiner Kirche unvereinbar ist), so folgt daraus die absolute Indispensabilität von der ehelichen Treuepflicht auch nach der Lehre des heiligen Thomas (eben bei sakramentalen Ehen). Auf jeden Fall aber: Nach der klaren Lehre des heiligen Thomas ist das der Ehe Gemäße oder Widrige menschlicher Entscheidung prinzipiell entzogen und in diesem Sinne die außerhalb eines bereits bestehenden Ehebandes ausgeübte Geschlechtlichkeit intrinsisch übel. – Fazit: Kein verantwortungsbewusster akademischer Lehrer würde seinem Doktorkind einen derartigen Umgang mit den Quellen durchgehen lassen, wie die Verfasser von AL die ganz aus dem Kontext gerissene Lehre des Aquinaten gewaltsam in ihren Argumentationsduktus einbauen. Es ist einfach schlimm, wenn so etwas Schule macht; unerträglich der Gedanke, dass derart forcierende und zugleich logisch schwer überschaubare Argumentationsgänge in Zukunft für lehramtliche Dokumente stilbestimmend werden sollen.

Mein Appell

Zum Schluss und damit zum eigentlichen Zweck der Übung: Es sind dunkle Wolken heraufgezogen. Und da müssen sich einige unangenehme Fragen gefallen lassen. Joseph Ratzinger alias Benedikt XVI. hat mit Blick auf Prophetie den Ausdruck vom „wartenden Wort“ geprägt. Mir düngt, die Liste der wartenden Worte ließe sich da noch verlängern um die Worte des heidnischen Dichters, denen eine Erfüllung in Aussicht steht, deren Tragik die Begebenheiten der Antike weit in den Schatten stellt: Ich meine Horaz‘ berühmtes „Quo, quo scelesti ruitis“. Ich hüte mich zu zitieren und sage nur: legatur. Ich will damit auch niemanden persönlich diskreditiert haben, wie man auch nicht alles darin quoad nos wörtlich nehmen muss, was abwegig wäre. Aber irgendwie ist darin so treffend eingefangen, was wir gerade im Begriffe sind zu tun: So etwas Brudermörderisches im geistigen Sinne durchzieht doch schon unsere jüngere bis jüngste Kirchengeschichte? Nicht wahr? Und da müssen sich alle besinnen: bloßer Repetitionismus tut es nicht, geistvolles Kerygma und lebendige Evangelisierung tun not (vgl. 2 Kor 3,6); nicht minder muss jedoch die Treue zu ererbten Lehre unbedingt gewahrt bleiben (vgl. 2 Tim 1,13sq. u. 3,14) und in den aktualisierenden Dokumenten unzweideutig greifbar werden. Ich habe dazu bescheidene Hinweise zu geben versucht. Während ich hier selbst nur eine Frage nach möglichen Lehrpräzisierungen stellen kann, ist mir das methodische Anliegen das ungleich Wichtigere: sich Rechenschaft geben über die Echtheit der Treue, die nicht nur über eine faktische Manipulation hinweg behauptet werden darf; aber auch darüber, das eigene Vorurteil über das Substantielle nicht mit der Substanz zu verwechseln. So bleibt eigentlich nur, jetzt in der Weihnachtszeit karfreitäglich zu beschwören:

„Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum!“

III. „Amoris Laetitia“ und das Wort der Deutschen Bischöfe

Kritik und eine Frage

1. Ein Skandalon

Das jüngste Wort der deutschen Bischöfe zur Auslegung und praktischen Anwendung von „Amoris Laetitia“ greift offenkundig darin hineingeknüpfte Insinuationen auf, die nach überwiegender und auch näher liegender Auslegung dahin tendieren, den Sakramentenempfang für „Wiederverheiratet-Geschiedene“ in „bestimmten Situationen“ zu ermöglichen. Unter „Wiederverheiratet-Geschiedenen“ (nachfolgend: WG) verstehe ich, wie allgemein üblich, solche, die trotz gültigem Eheband „more uxorio“ öffentlich in einer Zweitverbindung leben.

Besonders aufgefallen am Wort der Bischöfe ist mir folgender Satz im fünften Abschnitt des letzten Kapitels: „Aber auch die Entscheidung für den Sakramentenempfang gilt es zu respektieren.“ In Anlehnung an den etwas verschämt-in-direkten Stil von „Amoris Laetitia“ scheint damit – bei aller Betonung des Gewichts der seelsorglichen Begleitung – in letzter Instanz das Gewissensprinzip installiert.

Dies provoziert den Rückgriff auf den allseits bekannten, päpstlich bestätigten, Brief der Glaubenskongregation vom 14. September 1994, worin anlässlich eines damaligen Hirtenbriefs der oberrheinischen Bischöfe ausdrücklich dem Vorschlag widersprochen wird, dass solche WG dennoch zur eucharistischen Kommunion hinzutreten können, wenn sie – nach einem einschlägigen Klärungsprozess – in ihrem Gewissen zum entsprechenden Urteil gekommen sind (siehe. Nr. 3 ebd.). Ausdrücklich werden die Seelenhirten angewiesen, solchen Gewissensvoten die Lehre der Kirche korrigierend entgegenzuhalten (Nr. 6).

Das klare Wort von „Familiaris Consortio“ lasse keinen Raum, „differentes condiciones“ („verschiedene Lebenslagen“) zu berücksichtigen (Nr. 5, Ende).

Mit anderen Worten: Im Windschatten von „Amoris Laetitia“ soll jetzt die Hundertachtzig-Grad-Kehre möglich geworden sein; gegenüber dem, was das Lehramt damals einschärfte, und zwar unter Berufung auf das unverfügbare göttliche Recht (Nr. 6).

Der damalige Brief der Glaubenskongregation ist nach seiner formalen Verbindlichkeit sicher ein niederrangiges Dokument. Er lässt aber, zumal vor dem Hintergrund der päpstlichen Bestätigung, ein nachdrückliches Engagement des damaligen Präfekten der Glaubenskongregation erkennen, der sich vom Gewicht der Lehrtradition in die Pflicht genommen weiß. – Wie soll da jetzt das Gegenteil vom damals Eingeschärften Verbindlichkeit beanspruchen können?

Dass man in solchen Fragen nur die Not des in seinem System gefangenen Theologenintellektuellen sehen kann, ist seinerseits schon eine Problemindikation. Einmal abgesehen von der lakonischen Eindringlichkeit des Herrenworts (cf. 1 Kor 7,10sq.); lehrt uns nicht der Glaube selber, in der Stimme des Lehramts den Anspruch Gottes an uns bleibend gegenwärtig zu sehen, der uns eben auch mit seinen Geboten konkret zu Leibe rückt?

Nebenbei: Es ist auffallend, dass in „Amoris Laetitia“ selber an die Stelle der Rede von den Geboten Gottes, die uns vom Lehramt konkret vor- und ausgelegt werden, weithin die Rede von den „Normen“ tritt; und eine Tendenz, darin ein abstraktes Regelwerk („Gesetz“) in Spannung zum konkreten Leben zu erblicken, wird schon greifbar. Nur zu oft ist von „Idealen“ die Rede, hinter denen die Menschen schon mal zurückbleiben können.

2. Trotzdem die Frage: Ist da vielleicht etwas zu retten?

Dennoch: Dem höchsten Lehramt in der Kirche zu unterstellen, etwas nicht offen gesagt, aber ziemlich greifbar insinuiert zu haben, was dem Gebot Gottes und seiner verbindlichen Auslegung durch das überlieferte Lehramt widerspricht, um so doch das Heil der Seelen mehr oder minder direkt zu gefährden – das ist in der Tat auch ekklesiologisch ziemlich problembehaftet.

Und mir geht es darin nicht um Kreisquadrierungen. Aber mich treibt in diesem Zusammenhang schon seit einiger Zeit folgende Frage um: In den einschlägigen Dokumenten des jüngeren Lehramtes, wie gerade auch unter Nr. 4 des besagten Briefes der Glaubenskongregation, wird der Konnex zwischen der objektiven Situation des Widerspruchs zum Gebot Gottes, in der die WG leben, und der Ausgeschlossenheit vom Sakramentenempfang herausgestellt. „Suapte Natura“, „aus ihrer Natur selbst heraus“, heißt es ebendort, verhindere die objektive Situation der WG den Hinzutritt zu den Sakramenten. Das lässt wenig Spielraum. Trotzdem sehe ich hier nicht ganz klar, ob dieser Konnex deshalb ein unbedingter (!) sein muss.

Man erlaube dem Theologen um der Sache willen ein wenig „Scholastisieren“:

Auf jeden Fall – und da kann es kein Pardon geben – schließt die objektive Situation „per vel secundum se“, „durch sich bzw. nach Maßgabe ihrer selbst“ vom Sakrament aus. Dies nämlich vor dem Hintergrund der Zugänglichkeit der Wahrheit über Gottes Gebot und zumal der Befindlichkeit des katholischen Gläubigen, der das Lehramt der Kirche angenommen hat; ansonsten er kein katholischer Gläubiger ist. Entsprechend ist es auch nicht möglich, jemanden zuzulassen, weil er vorgibt, sein Gewissen „sage ihm da etwas anderes“. Denn entweder ist dies eine leere Behauptung, oder es drückt sich darin eine Distanzierung vom Lehramt der Kirche aus, die aus der Kommuniongemeinschaft ausschließt, wenn nicht gar als Zurückweisung dieses Lehramts den Tatbestand der Häresie erfüllt.

Eine andere Frage ist, ob die objektive Situation deshalb auch „omnino“, „ganz und gar“ vom Sakrament ausschließt; wonach also nicht „per accidens“, „durch äußeren Umstand bedingt“ auch mal Gegenteiliges der Fall sein könnte. Mir ist klar, dass viele, verdiente und hoch verdiente, Verfechter der überlieferten Lehre das so sehen. Trotzdem ist mir bis zur Stunde kein zwingendes Autoritätsargument dafür bekannt, wie es mir auch sachlogisch schwer einleuchtet, dass dann, wenn subjektiv exkulpierende Faktoren, also Gegebenheiten, die persönliche schwere Schuld ausschließen, menschenmöglich feststellbar sind, das Sakrament dem in objektiv gebotswidriger Situation Lebenden dennoch verweigert werden muss. Wenn doch die Sakramente heilsnotwendig sind und deren Empfang verpflichtend ist (vgl. nur DS 1706sq.).

Freilich, und das gebe ich auch zu: Solche Fälle sind ziemlich grenzwertig, und zwar aus der Natur der Sache heraus, auf dass es von daher sehr naheliegt, besagtes sicheres „per se“ so zu deuten, dass die objektive Situation der WG den Hinzutritt zu den Sakramenten ausnahmslos ausschließt, also keinen Raum lässt für ein „per accidens dennoch“.

Unbeschadet dessen kann ich mir auch für einen das Lehramt bejahenden Katholiken allerdings folgendes vorstellen: Zwar gibt es keine eingegangenen Zweitverpflichtungen, z.B. Kinder betreffend, die objektiv in Konkurrenz treten können zur unbedingten (!) Treueverpflichtung dem legitimen Partner gegenüber. Aber kann es nicht sein, dass, obgleich Gewissensurteile qua Subsumptionsurteile wesentlich Sache der Logik sind, sich eben umstandsbedingt auch psychologische Faktoren geltend machen, die für die betroffene Person die Vorstellung faktisch unabweisbar machen, sie befände sich in einem echten Verpflichtungskonflikt? Etwa so: „Eigentlich würde ich gerne mit der Beziehung, jedenfalls als geschlechtlich gelebter, Schluss machen, um endlich mit mir ins Reine zu kommen (auch wenn es schwer fällt) – aber was ist mit den Kindern, die ich sicher verliere, wenn ich die Geschlechtsgemeinschaft mit meinem jetzigen Partner aufgebe? [Unterstellen wir mal, letzteres wäre so.] Und ich darf diese Kinder keinesfalls allein lassen.“ Mit anderen Worten: Objektive Perplexität gibt es sicher nicht – aber deshalb auch keine subjektive, die auch menschenmöglich feststellbar ist? In der Tat, die wesentliche Logizität von Gewissensurteilen macht so einen Fall ziemlich grenzwertig; die Erfahrung mit dem „konkreten Leben“ hingegen lässt da vielleicht zu etwas anderen Folgerungen kommen …

Analog mag man Fälle im Blick haben, wo zum Beispiel schwere psychosoziale Verwerfungen, in die Menschen hineingewachsen sind, echte Beeinträchtigungen der Entscheidungsfreiheit mit sich bringen.

Von daher habe ich folgende Frage: Ließe sich die, wie ich bestimmt meine, unumstößliche Sentenz, wonach WG nicht die Sakramente empfangen bzw. nicht zugelassen werden dürfen, nach ihrem eigentlichen Gehalt dahingehend explizieren, dass dies „simpliciter“ („einfachhin“) gilt, „secundum quid“ („in gewisser Hinsicht“) jedoch nicht? Eben weil die objektive Situation „secundum se“ (s.o.) ausschließt, „per accidens“ jedoch nicht? Und wäre dies – gegebenenfalls – nicht mit die nächst liegende Interpretation für „Amoris Laetitia“?

3. Restriktionen

Ich beteuere: Für mich ist dies wirklich nur eine Frage; weder eine These noch eine Hypothese. Und nur die faktisch eingetretene Situation und der damit gestörte Friede in der Kirche sowie der Kummer über die gefährdete Einheit in Wahrheit und Liebe veranlasst mich dazu, diese Frage in die Öffentlichkeit zu tragen.

Von daher bleiben meinerseits deutliche Restriktionen anzubringen: Auf gar keinen Fall geht es hier darum, mit scholastisierendem Schulschlauwitz das Nadelöhr zu finden, durch das alles hindurch zu schleusen wäre. Womöglich, um sich als „Versöhner“ loben zu lassen, der den Köder für die Konservativen ausgetüftelt hat. Absit! Ich beteuere es, wie ich mir dessen gewiss bin, wie bescheiden sich mein Beitrag alles in allem ausnimmt.

Entsprechend kann das Rechnen mit solchen oder analogen Fällen, wie oben angedeutet, unmöglich der Pastoral die Ausrichtung geben. Was die Pastoral orientieren muss, ist vielmehr die Geltung von Gottes Gebot samt der zugesagten Gnade, es halten zu können (!); entsprechend steht die Präsumption erst einmal entschieden gegen solche „subjektive Perplexitäten“. Aber unter Umständen könnte ja, so meine Frage, der Wahrhaftigkeit, Liebe und Gerechtigkeit besser Rechnung getragen werden, wenn man prinzipiell mit so etwas rechnet, um so auch zu verhindern, dass Gottes Gebot wie die Lehre der Kirche unnötig odios werden.

Es erübrigt sich eigentlich, es eigens zu erwähnen: Selbstredend müsste in solchen Fällen der Sakramentenempfang unter Ausschluss des Ärgernisses („remoto scandalo“) geschehen.

4. Tragweite und Konsequenz

Und so ist für mich denn auch eines klar: Vielleicht kann man (in etwa) so weit gehen, wie ich anfrage. Vielleicht auch nicht. Auf keinen Fall jedoch kann man weiter gehen.

Mein sich auf eine Frage zurücknehmender Vorschlag basiert denn auch ganz auf der Spannung „subjektiv versus objektiv“: Gottes Gebot muss in seiner unbedingten Geltung – und zwar vorgängig zu aller menschlichen Stellungnahme dazu – außer Frage stehen; etwas anderes ist die Reichweite der Möglichkeit subjektiv exkulpierender Faktoren, die also bedingen, dass keine persönlich schwere Schuld eintritt, sowie die Konsequenzen, die sich daran knüpfen.

Mithin ist das Spannungspaar „subjektiv versus objektiv“ entschieden abzugrenzen gegen eine Dialektik von abstrakter Allgemeinheit der Norm und konkret-einzelner Situation. Die kann für die verbietenden Gebote Gottes wie „Du sollst nicht die Ehe brechen.“ schlicht nicht zugestanden werden, wie vom Lehramt der Kirche nachdrücklich eingeschärft, zumal in „Veritatis Splendor“.

Und so ist auch die Gewissensnot einer subjektiven Perplexität nicht zu verwechseln mit einem Gewissensvotum gegen das Lehramt. Ein solches „eigenständiges Gewissenurteil“ kann aus oben besagten Gründen gerade nicht als „zu respektierendes“ den Weg zu den Sakramenten öffnen. Im Gegenzug läge es am Seelsorgspriester, in erster Linie am gewissenhaften Beichtvater, über das Vorliegen einer subjektiven Perplexität, wie sie hier erwogen wird, oder ähnlich Exkulpierendes zu befinden.

Ich denke, damit ist klar, wie ich meinen Vorstoß, nämlich die Frage zu artikulieren, ob und inwieweit das überkommene Lehramt in Sachen „Sakramente und WG“ nach dessen eigentlicher Tragweite einer Präzisierung zugänglich ist, abgrenze gegen Voten wie zum Beispiel die von der Deutschen Bischofskonferenz.

5. Konsequenzen bezüglich „Amoris Laetitia“

Mithin ergibt sich aus dem überkommen-nachhaltigen Sprechen des Lehramts und meinen Überlegungen folgendes: Die eingangs angesprochenen Insinuationen in „Amoris Laetitia“, die nahe liegender Weise zugunsten der Sakramentenspendung an WG ausgelegt werden, müssen: entweder 1.) widerrufen bzw. richtiggestellt werden; oder 2.) in der von mir vorgeschlagenen oder einer ähnlichen Weise restriktiv präzisiert werden. Auf jeden Fall muss die substantielle Selbigkeit mit dem überkommenen lehramtlichen Sprechen in unzweideutiger und klarer Weise sichergestellt werden.

Auch jene Passagen, welche die ganz sichere Lehre von der unbedingten Verpflichtung der verbietenden Gebote Gottes ins Zwielicht bringen, müssen, wie von den Verfassern der berühmten Dubia angemahnt, korrigiert beziehungsweise klargestellt werden.

Ein letztes: Der Glaube ist, wie das Erste Vatikanum unter Bezugnahme auf Römer 12,1 lehrt, ein „obsequium rationi consentaneum“, eine mit der Vernunft übereinstimmende Folgsamkeit, ein logoshafter Gehorsam (siehe DS 3009). Dazu passen nicht lehr- und hirtenamtliche Weisungen und Vorlagen, die den Verdacht provozieren, eine illegitime Innovation (= Neuerung) solle als „konsequente Weiterentwicklung“ prätendiert werden. So etwas ist eine Zumutung!

*Dr. theol. habil. Klaus Obenauer ist Privatdozent für Dogmatische Theologie an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Bonn. Auf Kathlisches.info veröffentlichte er zuletzt Der Papst muss sich entscheiden: Nathan der Weise oder Christus und Piusbruderschaft: Bitte kein Plädoyer mehr für Hürden!

Bild: Vatican.va/InfoCatolica (Screenshots)

-

| ↑1 | Nachfolgend kurz: AL. |

|---|---|

| ↑2 | „Wiederverheiratet-Geschiedene“ kürze ich nachfolgend mit „WG“ ab, um dieses Kürzel auf jene Personengruppe zu beschränken, die, wie man sagt, „more uxorio“ zusammenleben, also Geschlechtsgemeinschaft unterhalten. |

| ↑3 | Zumal im Bogen von Nr. 300 bis 305: siehe auch unten. |

| ↑4 | Hl. Johannes Paul II, vom 06. August 1993. Bes. Nr.79–83. |