Tradition, Dankbarkeit und Pietät

Gabriel Marcel hielt im Jahre 1951 in verschiedenen Städten des damaligen Westdeutschlands eine vielbeachtete Vortragsreihe über die hochkomplexe Thematik Das Große Erbe. Tradition, Dankbarkeit, Pietät (Übersetzung von Robert Spaemann. Verlag Regensberg, Münster 1952, S.13–46)

Als Sohn nicht praktizierender jüdischer Eltern war Marcel Atheist. Im reifen Mannesalter mit 40 Jahren konvertierte er, der sich mit sokratischer Weisheit gerne als Wanderer – Homo viator – bezeichnete, vom Atheismus zum Katholizismus. Das Große Erbe, wovon er vor 66 Jahren sprach, scheint jedoch heute bereits verspielt zu sein. Seine denkwürdige Reflexion über den Begriff des geistigen Erbes wird selbst im laufenden Pontifikat von höchster Stelle ausgehöhlt, sodaß man sich kaum des Eindruckes erwehren kann: Das Spiel ist aus! Wir sind am Ende unseres Lateins angekommen, wenn sogar Anglikaner fragen können: Is Pope Francis a Liberal Protestant?

Heute ist die Säkularisierung der Gesellschaft, der Politik und der Kirche keine Drohung mehr, wie sie seit der Französischen Revolution (1789) zweihundert Jahre hindurch üblich war. Heute ist die Säkularisierung eine stillschweigende, allgemein akzeptierte, vollendete Tatsache geworden. Heute muß sogar nachgehakt werden: Viele, nicht nur unerfahrene Jugendliche, werden nicht einmal die Frage verstehen können, was heißt überhaupt säkular und säkularisiert?

Von Endre A. Bárdossy*

Es gibt keine spontane Neue Ordnung:

Es sei denn aus überlieferten Werten und Tugenden

1951 nur sechs Jahre nach dem größten Krieg aller Kriege (1914–1945) riefen die sichtbaren Zerstörungen auf Schritt und Tritt eher Erinnerungen an eine Unzahl von Not, Schmerz und Verbrechen wach, und erweckten nicht geradezu Gefühle der Dankbarkeit und Verehrung für die Vergangenheit. Bei Dankbarkeit und Verehrung handelt es sich um die flüchtigsten Gefühle, die es überhaupt gibt. Ohne sie sind jedoch unsere Sitten, Bräuche und Kulturgüter auf die Dauer nicht zu retten. Die furchtbare Hinterlassenschaft aus Greueltaten der Politik und des Kriegs müssen wir also vorerst in Klammern setzen. Erst so können wir um den Grund der damals wie heute ständig wachsenden Ungeduld fragen, die man allgemein gegenüber all dem empfindet, was unter progressiven Eiferern der intellektuellen Eliten mehr und mehr als Hindernis für das Anbrechen einer neuen Welt erachtet wird.

In einer fast völlig zerstörten Stadt in Burgund kommentierte ein amerikanischer Offizier dieses Lebensgefühl – freilich völlig ohne Geist und Niveau – mit den Worten:

„Sie sollen uns dankbar sein, daß wir diesen ganzen Plunder bombardiert und zerstört haben; jetzt können Sie eine neue und sauberere Stadt bauen.“

Analog vermögen viele, insbesondere junge Leute überhaupt kein Erbe anzunehmen. Wir können aber weiter ausholen. Seit Immanuel Kant (1724–1804), dem Paradephilosophen der Aufklärung, werden ehrwürdige Traditionen im hohen Bogen pauschal abgelehnt, wie ein Vermächtnis, das für die Erben nur lästige Verpflichtungen mit sich bringt. Ganz allgemein werden die Erfahrungen der Jahrhunderte in Verruf gebracht, um der Eitelkeit des Sensationellen und dem nie Dagewesenen Platz zu machen. Das Althergebrachte wird mehr und mehr als das angesehen, was zu nichts mehr taugt. Dies ist wiederum eine Folge eines verbissenen Leistungsstrebens, das als einziger Wertmaßstab angesehen wird. In allen großen Städten hüben und drüben der Weltmeere werden die gleichen uniformen Glas- und Betonhochhäuser, übereinander getürmte Büros ohne Gesichter errichtet, die nur Menschensilos und Lagerräume sind.

Im Lehrgedicht des LUKREZ wird der ewige Kreislauf der Dinge als Fackellauf der Natur gepriesen. Von Titus Lucretius Carus aus dem ersten Jahrhundert vor Christi Geburt blieb einzig und allein dieses Werk über die Natur der Dinge erhalten, mit dem Titel De rerum natura. Materie bestünde danach aus einer Unzahl von unendlich kleinen Teilchen, die als un-teilbar (ἄτομος / a‑tomos) angenommen werden. Die Atome würden sich bewegen, zersetzen und wieder zusammensetzen, haufenweise hingeworfen in den leeren, unendlichen Raum. Wenn Vorhandenes vergeht, entstünden die neuen Dinge und Lebewesen aus den Trümmern der alten Welt durch die veränderte Position ihrer Teile mit zufälligen Abweichungen. In einem so verfaßten Weltbild macht es freilich keinen Sinn, von geistigem Erbe zu reden. Die anonyme Natur „experimentiere“ unaufhörlich per saecula saeculorum. Lukrez bot damit eine Quelle der Inspiration für den Aufstand der enterbten Massen bei MARX, DARWIN und anderen Materialisten.

Marcel gibt uns eine Anekdote zum Besten, wie seine Eltern einmal das wunderbare Tor der Kathedrale von Alençon betrachteten. Seitlich bemerkten sie zwei Frauenzimmer, die stehenblieben und sich wunderten, wie man ein Bauwerk so eingehend studieren kann, das für sie selbst nur einen Gebrauchswert fürs Ein- und Ausgehen hatte.

Dankbarkeit setzt also ein intensives Bewußtsein der eigenen Rezeptivität voraus. Der andere wird als wohltuende Quelle betrachtet:

„Die in der Dankbarkeit enthaltene Bejahung bezieht sich auf das, was mir gegeben wird, und wendet sich dem zu, der mir das Geschenk gemacht hat.“

Das gilt nicht nur im einfachsten Fall, wenn ein Wohltäter mit Namen und Adresse bekannt ist, sondern auch bei einem völlig entäußerten Andenken, wo Gabe und Geber in der Dämmerung der Zeit und im Geflecht der Umstände dem langsamen Vergessen preisgegeben sind, zum Beispiel am Grabmal des Unbekannten Soldaten. Obwohl dieser auch für mich, für meine Verteidigung sein Leben ließ, weiß ich nicht einmal seinen Namen. Zu Allerheiligen verdient er trotzdem ein Stoßgebet und eine Blume von uns. Wenn überhaupt, in solchen Beziehungen kann nicht more geometrico von Ursache und Wirkung gesprochen werden. Vom lateinischen Mos, moris (Brauch, Sitte), also von einem ungeschriebenen Gesetz kommt unsere Moral, ein Gebiet, auf dem die Anwendung der geometrischen Kausalität unmöglich ist.

Auch dort, wo sich die Dankbarkeit nur andeutungsweise darstellen kann, in einer Gebärde, in einem Lächeln, ist sie immer wieder eine geistige Rückerstattung. In den romanischen Sprachen deutet das Wort (fr.) Reconnaissance, (sp.) Reconocimiento sowohl Anerkennung als auch Dankbarkeit an. Das Wesentliche scheint dabei an einem Kampf gegen die Kräfte der Zerstreuung und der Untreue zu liegen.

Nichts ist verderblicher als die Verwechslung zwischen dem Unter- und Überpersönlichen. Atomisierung und Kollektivierung, Entvitalisierung und Entspiritualisierung sind Aspekte desselben Prozesses der Enterbung. Nur dort, wo eine organische, konkrete, überpersönliche Einheit und nicht bloß eine unterpersönliche Akkumulation (Anhäufung) im Spiel ist, kann von geistigem Erbe gesprochen werden:

„Der Mensch, der in der bloßen Ansammlung lebt, ist im tiefsten Sinne des Wortes ein Mensch ohne Erbe und ein Mensch, der niemandem etwas hinterlassen wird. Man kann versucht sein zu sagen, daß die Welt, in der er lebt, eine Welt der Dankbarkeitslosigkeit ist. Ich sage nicht: Undankbarkeit, denn Undankbarkeit setzt eine Wohltat ohne Anerkennung voraus. Hier aber ist es wirklich die Wohltat selbst, die im Verschwinden ist. … In einer verstaatlichten Welt ist der Begriff der Wohltat selbst gar nicht mehr anwendbar. Was an die Stelle der Wohltat tritt, ist immer nur teilweise, immer nur unzulängliche Erfüllung eines Anspruches, der sich selbst für grundsätzlich gerecht und wohl auch für unbegrenzt hält. … Eine solche Welt der Ansprüche ist jedoch eine Welt, in welcher Gnade – im weitesten Sinne des Wortes – absolut undenkbar ist.“

In einer vollmechanisierten Welt, wo das Leben gnadenlos mit unabdingbarer Notwendigkeit geregelt wird, geht auch die Pietät unter. Pietät ist das Gefühl für das Heilige, angefangen vom keimenden, noch ungeborenen bis zum langsam verlöschenden Leben. Das Heilige aber ist das Unverletzliche, das Unantastbare, das uns Respekt abverlangt.

Wir sind hier in einer Dimension, die absolut nichts mit der entvitalisierten Geschichte zu tun hat. In der Geschichtsschreibung, die nur noch ein Krematorium der geschehenden Geschichte ist, werden die realen Ereignisse bloß zu historischen, in Asche verwandelte Daten reduziert. Der Begriff des geistigen Erbes entleert sich in dem Maße, wie die Geschichte aufhört Leben zu sein und zu einer Registrierkasse degeneriert, wo es nur noch Eintragung, aber keine Erinnerung mehr gibt. Die subjektiv oft verdrehte, aber auch die objektiv, von Max WEBER (1864–1920) „wertfrei“ geforderte, bloße Dokumentation muß von einer inneren Disposition belebt werden, um Er-Innerung zu sein, die sie über die Webersche „Wertlosigkeit“ erheben und ihr allein einen Sinn verleihen kann.

Können Werte überhaupt bewahrt werden, wenn wir uns von der Idee des geistigen Erbes freimachen? Nun ist es nötig, den Begriff des Wertes einer gründlichen Revision zu unterziehen: „Inzwischen sind wir soweit, daß man, je mehr man von Werten spricht, desto weniger weiß, wovon man eigentlich redet.“

Das rührt daher, daß man das Gute (Bonum), Tugendhafte (Virtus) und Vollendete (Virtuose), die seit Platon über die Vermittlung der Hochscholastik im Mittelpunkt aller ethischen Reflexionen standen, unberechtigterweise durch einen schmalspurigen Wertbegriff ersetzte, der in der Tat eine Münze der Kaufmannssprache ist. Somit liegt der Verdacht nahe, daß die Einführung des Wertbegriffs in die Philosophie eher einer vorgängigen Entwertung der Realität selbst zu verdanken war, die akademisch von Rudolf Hermann LOTZE (1817–1881), und schließlich völlig unakademisch aus der populistischen Entwertung aller Werte von Friedrich NIETZSCHE (1844–1900) ausgegangen ist.

Und da haben wir nicht nur NIETZSCHE und seinen degenerierten Schüler SARTRE im Auge, sondern den langen Weg mit LUTHERS Revolution, die Vorzeige-Protestanten KANT und HEGEL, die Barrikaden in Paris und das Gemetzel an den Katholiken in der Vendée. Bei KANT und SARTRE finden sich expressis verbis die perversen Gedanken, daß die Werte vom autonomen Subjekt, das sie jeweils wählt, buchstäblich auch geschaffen werden. Seit der Aufklärung liegt die Freiheit der liberalen Meuterei tatsächlich vor den Werten. Dies ist der einzige Sinn der Kantischen Autonomie und der berühmten Sartre’schen Formel: Die Existenz geht der Essenz voraus. Wobei die Großen des Altertums, Platon und Aristoteles, und der Hochscholastik mit Thomas von Aquin an der Spitze, das Gegenteil lehrten: Die Essenz ist das Vorausgehende, d. h. der Existenz Übergeordnete. Das Wesentliche steht – metaphysisch – oberhalb unserer physischen Vergänglichkeit.

MARCELS Auffassung ist KANT, dem Begründer der Deutschen Philosophie, genau entgegengesetzt. Nichts kann das besser zeigen, als die Beziehung der Dankbarkeit zur unverdienten Gnade. Die Kantische Freiheit und Autonomie an den Anfang zu setzen, heißt die Realität der Gabe und die Gegebenheit der Realität systematisch zu verkennen. Weiters heißt das, Machenschaften an die Stelle der Schöpfung zu setzen. Echte Freiheitsräume entstehen allein durch aller demütig, dem Göttlichen Souverän untergeordneten Prinzipien, der unser Anfang und Ende ist. Damit aber anerkennen wir, daß das beständige Ius divinum dem wackligen Ius humanum überlegen ist. Einst im Altertum und im Hochmittelalter waren die universalen Werte und Tugenden als Ius naturae (Naturrecht) beheimatet. Ihre Reduktion auf skrupellose Gemächte wurde definitiv durch die Aufklärung sanktioniert, freilich zuvor aber durch den protestantischen Aufruhr inauguriert. Der Grundsatz Cuius regio eius religio zeigt deutlich, daß die theologischen Dispute nicht nur zweitrangig und weitgehend unverstanden waren, sondern die rein politischen Interessen, Machenschaften und der letzte Sinn der „Säkularisierung: die Beute“ im Vordergrund standen. Die Enteignung landwirtschaftlicher Kirchengüter, von Schulen, Palästen, Kathedralen, Kirchen usw., egal ob durch Verstaatlichung, Privatisierung oder Übertragung an die Protestanten usw., gehörte jederzeit zum Programm des profanen und interkonfessionellen Kampfes gegen die katholische Kirche. Alles deutet darauf hin, daß sich die Eigenschaftsworte „säkular“ und „liberal“ seit der Französischen Revolution zu vollwertigen, untereinander austauschbaren Synonymen entwickelt haben.

Zunehmende Koinzidenz der Kampfbegriffe:

Säkularisierung & Liberalismus

Die kürzeste Formel für Säkularisierung steht im DUDEN:

„Loslösung des Einzelnen, des Staates und gesellschaftlicher Gruppen aus den Bindungen an die Kirche.“

In Meinungsdelikten, in der Sexualisierung der Schule und des öffentlichen Lebens… im Lebensschutz… im Genderismus… und vor allem in der Politischen Korrektheit geht es um die totale Verweltlichung, Profanierung, Verstaatlichung aller Lebensbereiche. Die Wahrheitsfrage wird aber von den enterbten Massen nicht mehr gestellt, sondern wie PAPST BENEDIKT XVI. beklagte, unter der Diktatur des Relativismus per Abstimmung mit einem simplen Mehrheitsbeschluß entschieden.

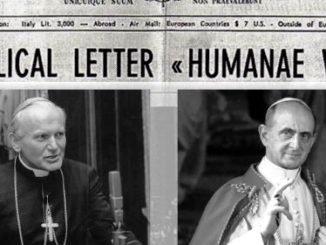

Paradoxerweise ist die Kirche seit dem Vaticanum II selbst eifrig dabei, den Zerstörungsprozeß anzufachen. Nach Jahrhunderten des Kulturkampfes, die von Luther, Kant und anderen, sogenannten „Aufklärern“ von außen angezettelt wurden, säkularisiert sich die Kirche nun mehr von innen her, was im laufenden Pontifikat einen neuen, bislang unerhörten Tiefpunkt erlangt hat.

Das lateinische Stammwort „Saeculum für Säkularisation“ bedeutet aber nur schlicht und einfach „Jahrhundert“ – wie kommt es dann zu dieser gewaltigen Erweiterung des Bedeutungsfeldes im oben bezeichneten Sinne?

Über viele Jahrhunderte hinweg war das geistige Erbe – die große Überlieferung aus dem griechisch-römischem Altertum und dem Hochmittelalter – das Erbgut für Schule und Erziehung, die Richtlinie für die Politik aus dem Gottesgnadentum, und das Grundprinzip für die Gestaltung des Lebens gewesen. Die Säkularisation stellt nicht nur eine platte, liberale Loslösung aus den konfessionellen Bindungen der Kirche dar. Die Eine, Heilige, Katholische Kirche war nämlich nicht nur eine Glaubensgemeinschaft mit einem starren Blick aufs Jenseits. Vielmehr übermittelte sie mit dem Pflug, dem lateinischen Alphabet und dem Kreuz auch eine ethisch verfaßte, theoretisch und praktisch konsolidierte Zivilisation, die einmal aus den Fugen geraten, vom modernen, säkularen Staat nicht mehr reproduziert werden kann. Oft schätzen wir die Dienste der Kirche erst, wenn wir sie verloren haben. Das BÖCKENFÖRDE-DILEMMA hat dieses Problem der Undankbarkeit messerscharf aufgeworfen:

„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde: Staat, Gesellschaft, Freiheit. Suhrkamp 1976, S. 60)

Das ACHTZEHNTE JAHRHUNDERT, das sich nicht zierte, das „Saeculum des Lichts“, der Freiheit und Menschenwürde genannt zu werden, endete mit dem Gemetzel der Französischen Revolution. Der Prozeß der Säkularisation ent-stammt also dem reinen Willen zur Macht, um die Wirklichkeit nach der Façon des jeweiligen Saeculums (Zeitalters) zurechtzuschneidern.

Das NEUNZEHNTE begann in der Folge mit dem europaweiten Terror des Parvenüs Nabulione Buonaparte aus Korsika, der dem Deutsch-Römischen Kaiser, dem mächtigen König von Preußen und zugleich dem allein wegen seiner Größe unbesiegbaren russischen Bären das Fürchten gelehrt hat.

Das FINSTERE ZWANZIGSTE kulminierte dann im Weltkrieg aller Kriege (1914–1945). Somit hat das entfesselte „Saeculum des Lichts“ die Freiheit von… allen überlieferten Werten und Tugenden eingeleitet, und die größten Verbrechen aller Zeiten nicht verhindern können. Niemals zuvor sind so viele Menschen der nackten Gewalt zum Opfer gefallen. Die wahre Freiheit ist aber nicht die Freiheit von…, sondern die Freiheit zu… den Universalen Werten, die einstens den gottesfürchtigen Namen des Gemeinwohls unter dem Titel des Bonum commune trugen.

Marcel betont abermals, daß der Versuch, die Werte und Tugenden aus der Inkarnation herauslösen und als solche subjektivieren oder objektivieren zu wollen, sie ihrer wahren Natur beraubt:

- Sind also alle Werte in gewissem Sinne historisch verwurzelt und situationsbedingt, die aus ihrem jeweiligen aktuellen Kontext nicht losgelöst werden können?

- Müßte man nicht viel eher das Gut und Böse für die Menschen von 1951 in Begriffen definieren können, die auch unabhängig von dem Zeitgeist und einer wankelmütigen Situationsethik einen Sinn haben?

Das waren von Marcel formulierte Fragen vor 66 Jahren.

Heute sind sie die Speerspitze der Dubia, die auch den explosiven „Atomkern“ der laufenden AMORIS-LAETITIA-DISKUSSION ausmachen. Die Entgegensetzung der überlieferten Prinzipien und der wankelmütigen Situationsethik beruht – nach Marcel – auf einem falschen Verständnis der Inkarnation. Es ist eher so, daß zwischen der Partikularität bestimmter Umstände und der Allgemeinheit des Gesetzes immer und überall eine Spannung besteht. Ja, es scheint, daß gerade in dieser Spannung der Wert beheimatet ist. Wir müssen ebensosehr einen hohlen Formalismus ablehnen, für den weder die Geschichte existiert noch die (mildernden, erschwerenden) Umstände zählen, wie auch einen reinen Relativismus tadeln, der übrigens schon insofern widersprüchlich ist, als er die Geschichtlichkeit selbst in ein Absolutes zu verwandeln sucht. Man muß jedoch sehen, daß die Idee einer solchen Spannung selbst noch abstrakt und zweideutig ist. Inwieweit läßt sie sich konkretisieren?

Hier droht eine Gefahr, nämlich jene, den berühmten Satz Cogito ergo sum (Ich denke, also bin ich) des Renatus CARTESIUS (fr. René Descartes, 1596–1650) zum Ausgangspunkt zu erkiesen und die Gewißheit des Bewußtseins mit strengster, abstrakter Rationalität zu begründen.

Andererseits: Wenn man das Subjekt in den Zusammenhängen einer geschichtlichen Kontinuität und im Wurzelwerk einer Situation fixiert, dann entzieht man ihm die Fähigkeit zur Initiative und Entfaltung, zu Reue und Konversion. Man reduziert es damit zu einem Zähnchen in einem Räderwerk, in der Rolle eines Gefangenen, der an eine endlose Kette der Verfehlungen gefesselt ist. Überdies belasten wir es mit dem Vorwurf der Selbstgerechtigkeit. Aber genau an dieser Stelle taucht noch einmal der Begriff des geistigen Erbes auf. Das Erbe stellt sich eher als ein fortgesetzter Aufruf dar, denn als die Übermittlung einer inventarisierten Habe. Das eigene Wesen ist nicht als starres, unbeugsames Naturgesetz, sondern als schöpferisches Streben zu verstehen. Und damit finden wir uns wieder einmal bei der weltberühmten Inschrift, die in der Frühe des Abendlandes einmal die Eingangshalle des Apollo-Tempels zierte:

Γνῶθι σεαυτόν (Gnothi seauton): ERKENNE DICH SELBST!

Ins Lateinische übernommen: Nosce te ipsum: ERKENNE DICH SELBST!

Die berühmten Inschriften von Delphi

Der Satzaufbau ist sonnenklar: PRÄDIKAT (erkennen) + SUBJEKT (du) + AKKUSATIVOBJEKT (dich selbst).

Die intrinsischen, also von innen her, aus eigenem Antrieb quellenden Form und Inhalt klingen sehr vernünftig. Die Satzaussage fordert eine Erkenntnis in Imperativform, mit kategorischem Nachdruck. Das Verb erkennen ist transitiv, muß also auf ein klar definiertes Akkusativobjekt zielen. Es ist also weder rätselhaft noch so tiefgründig wie die Nachwelt gern der Versuchung erlag, sie zu mystifizieren. Jeder Schulmeister kann seinem Zögling die elementare Weisheit auftragen: Es ist jedermanns Aufgabe, sich selbst zu kennen! Es ist nötig und gut, nicht nur die Spielkameraden und die Mitwelt, sondern auch sich selbst richtig einzuschätzen, nämlich die eigenen Fehler, die Vorzüge usw.

Der Satz bezog sich nicht auf irgendeine gnostische Geheimlehre, sondern auf den gesunden Menschenverstand. Verfasser war höchstwahrscheinlich CHILON (um 550 v. Chr.) aus Sparta, einer der sieben Weisen Griechenlands. Im gleichen Atemzug damit wird die nicht minder berühmte Anweisung des jüngeren Dichters PINDAR aus Theben (517–438 v. Chr.) genannt, die ebenfalls den Apollo-Tempel zierte:

Γένοιο οἷος ἔσσι (Genoio hoios essi): WERDE, DER DU BIST!

Pindar geht damit einen Schritt über den Lehrmeister Chilon hinaus: Mit dem Auftrag zur Selbsterkenntnis ist die Entfaltung der Persönlichkeit obligatorisch verbunden. In zahlreichen Texten der Klassik findet sich die Deutung, daß ein ehrfürchtiger, alter Grieche oder Römer – im Gegensatz zu den Göttern – demütig anerkennen und akzeptieren sollte, daß er ein sterbliches, dem Werden und Vergehen unterworfenes, unvollkommenes Mangelwesen ist.

KANT möchte uns darüber hinaus weismachen, nicht daß zur Erkenntnis nach bewährter, altgriechischer Manier auch diese Bescheidenheit gehöre, sondern daß Erkenntnis nur Selbstbespiegelung sei und somit zwangsläufig subjektiv und immanent bleiben müsse. Insofern konstruiere der Erkennende nicht nur das Erkannte selber, sondern schaffe sogar die Naturgesetze. Frevelmut, Hochmut, Hybris (ὕβρις) nannten die Griechen eine solche Hochstaplerei und Spinnerei. Wer das wirklich Seiende leugnet, kann keine gültigen, objektiven Aussagen treffen und muß logischerweise seine eigenen, subjektiven Vermutungen zuvorderst bezweifeln. Wenn alles nur eine Erscheinung innerhalb eines Bewußtseins und lediglich für dieses Subjekt da ist, na dann gibt es eben keine vernünftige Rede mehr. Ein professioneller Skeptiker muß an seinen eigenen Aussagen zugrunde gehen.

Die Welt wird laut Kant ausschließlich als Vorstellung erkennbar: Erstens als Traum, zweitens als Autonomie. Das erkennende Subjekt ist zugleich Gesetzgeber und Verwalter der Welt. Die erkannte Welt ist nicht die tatsächlich per se seiende Gegebenheit, – das Ding an sich, – sondern eine selbstgemachte Konstruktion. Daher kann bei Kant unmöglich an ein wie immer gedachtes „Erbe“ gedacht werden.

Auch Sigmund FREUD und seine Analytiker werden unsereinen lechzend befragen: Na, wer bist du eigentlich? Nicht dein Name, Adresse und Beruf sind ausschlaggebend, sondern deine Ängste, deine unterdrückten Sehnsüchte und Wünsche, Stärken und Schwächen, die kleinen Unterteufel und Monster, die in deiner Seele hausen… All das bist du „eigentlich“ und keiner kann das herausgraben, außer dir selbst. Trau dich! Erforsche dich! In den Tiefen der Seele gehören auch ganz finstere „Dinger“ zu dir, nicht nur die offizielle, die scheinheilige, oberflächliche Moral! Und beginne zu philosophieren! Werde der ganz gemeine Kerl, der du bist! Erkenne dich selbst und die Welt, in die du eingebettet bist! Lebe deine Triebe!

Aber welcher Weg führt zu Selbsterkenntnis? Schließlich und endlich kommt es auf die Details an! Ehrliche Agnostiker wie der moralisch tadellose („impecable“), zu jung durch einen fatalen Autounfall umgekommene Albert CAMUS (1913–1960), negieren nicht die Condition Humaine, wonach sie hungern und dursten, wenn sie auch keine Antwort finden können. Suchst du die Wegweiser für dich selber aus? Darfst und kannst du diese Freiheit allein tragen? Den zu besteigenden Berghang für Sisyphos kann kein Kantianer erfinden oder negieren. Der ist da wie ein harter Granit- oder ein verwitterter Basalt-Block. Vielleicht erkennst du dich selber gerade zufällig, während du mit deiner Lieblingstätigkeit beschäftigt bist oder du deine Musik hörst und plötzlich steht ein klares Bild vor deinem geistigen Auge. Wie und wann auch immer das geschehen mag, ob gezielt und bewußt durch Meditieren oder zufällig im Vorbeigehen – halte inne, lerne und bete, wenn du kannst! Lerne wer du bist, was du brauchst, und bestehe darauf, daß du das Leben willst!

Friedrich Heinrich JACOBI (1743–1819), ein illustrer Philosoph, Schriftsteller und Streitgesprächspartner für den erdrückend großen Goethe, erkannte des Pudels Kern im bescheidenen Satz:

„Sich selbst kennen, heißt darauf merken, daß wir nicht von uns selbst sind, und die Wahrheit nicht in und an uns selbst haben, sondern daß wir sie woandersher empfangen müssen.“

Für Gabriel MARCEL, der sich als „Neosokratiker“ bezeichnete, sind die genannten Interpretationen nur unvollständige Vorstufen, wenn nicht ganz und gar unpassende Mißverständnisse. Eine sokratische Deutung läßt sich in Platons Höhlengleichnis finden. Die ewigen Ideen am leuchtenden Sternenhimmel und im vollen Licht der Sonne befinden sich außer- und oberhalb der Schattenwelt der enterbten Höhlenbewohner. Das wahre Erbe ist aber die oberirdische Substanz, die allein menschenwürdige, universale Condition Humaine, die nach christlichem Glauben als erstrebenswerte menschliche Verfassung den Kindern Gottes vorbehalten ist.

Die platonische Interpretation der angewandten Selbsterkenntnis für die eigene virtuose, mannhafte Entfaltung und für die Erziehung der nächsten Generation vertrat auch CICERO in einem Brief an seinen Bruder Quintus, demnach sich der Sinn der Orakelsprüche aus dem Apollo-Tempel nicht darauf beschränke, die Hybris einzudämmen, sondern es gehe um die optimistischere Aufforderung, das uns eigentümliche Gute – die Bona nostra – zu erkennen.

Sin mástica no hay mística

Wir, die zu den Erben gehören, müssen die Situation gleichzeitig aus dem Gesichtspunkt der Enterbten betrachten, der zahllosen Enterbten nämlich, die rings um uns sind, innerhalb und außerhalb der einst eurozentrischen Welt. Ob und wieviel Schuld sie an ihrem Zustand der Enterbung selber tragen, sei in diesem Traktat dahingestellt. Gott weiß es und wird es einem jeden von uns anrechnen. Aber auch das betroffene Subjekt sollte sich in eigener Sache erkundigen, wenn es sich endlich einmal zum Lernen, zu einer Gewissensforschung und zum Beichten aufrafft. Unser aller erste Pflicht ist, uns gegen die Lüge zu wehren, die immer noch herumgeistert, die Enterbten seien im Grunde doch auch Erben. In der Tat können sie erst dann in die Situation des Erben kommen, wenn sie zunächst einmal in eine menschliche Situation gelangt sind. Mensch sein heißt aber nicht einfach, nur die biologischen Merkmale der Gattung Mensch aufzuweisen: Das wäre ein Rassismus der schlimmsten Sorte. Menschsein heißt menschlich leben zu können. Es bedeutet, unter materielle Bedingungen zu kommen, die verhindern, daß das Dasein unter existentiellen Sorgen erdrückt wird. Die Missionare der Katholischen Kirche kümmerten sich allzeit um die Befriedigung elementarer Bedürfnisse: Wohnung, Nahrung und Trinkwasser, Medizin und Schulung für ihre Anvertrauten. Die ansteigende Erfüllung dieser Bedingungen erlaubt erst, eine dreidimensionale Apperzeption anzustreben: Eine von sich selbst, eine zweite vom Andern und die dritte von der Realität, deren Einordnung in einen Bewußtseinszusammenhang von Kant beharrlich verweigert wurde. Das „trans-scendentale“ Ding an sich, das als unerreichbares Traumgebilde, Ideal oder Hirngespinst an den Rand der existentiellen Reflexion hingestellt worden war, ist nur eine ungute Ausrede, um sich nicht mannhaft der Realität stellen zu müssen.

Die Teilwahrheit im Marxismus liegt hier. Im argentinischen Spanisch heißt es: Sin mástica no hay mística. Auf gut Deutsch: Ohne Mástica gibt es keine Mystik… Wie aber sollte ich das Schlüsselwort „Mástica“ übersetzen? In diesem Wortspiel heißt das Verb masticar ein Dreifaches, nämlich kauen, grübeln und abermals wiederkäuen:

- Erstens also das Essen: Ohne ein menschenwürdiges Existenzminimum gibt es keine Zivilisation. Nicht die Kantischen Kategorien der reinen Vernunft, sondern gewisse Standardwerte sind das Apriori jeglicher Edukation und Emanzipation.

- Zweitens ein grübelndes Nachdenken. Die steigenden Belastungen der Perzeption und Apperzeption dürfen zwar dem Zögling nur allmählich zugemutet, aber die ganze Wahrheit muß ihm auf den Kopf zugesagt werden. Es darf nichts verschwiegen werden.

- Drittens ist uns aufgegeben, die ideologische Rumination zu entlarven. Bertolt Brechts politisch beladene Programm-Verskunst und seine Programm-Dramen (Cf. Der gute Mensch von Sezuan) sind hermetisch geschlossene Blockaden für die geistige Entfaltung, womit auch die Wiederkäuer der 68er Generation ihre Geschäfte bis heute gut verrichten können.

Wir dürfen aber auch nicht zögern, unsere eigenen, am falschen Ort, zu falscher Zeit zelebrierten Mystifikationen ebenfalls aufzudecken. Wir machen uns schuldig, wenn wir zu früh oder unzeitig mit geistigen Betrachtungen kommen, um eine Lage der Dinge zu verschleiern. Diese in ihrer Nacktheit zu sehen, bringen wir die Kraft und den Mut nicht auf. Es geht um die delikate Frage, inwieweit und ob überhaupt die Erben imstande sind, der ausgedehnten Dritten, Vierten und Fünften Welt der Enterbten oder der säkularisierten Mitwelt daheim eine Richtung zu weisen, sie so umzugestalten oder zumindest versuchen so zu beeinflussen, daß auch sie am vollen geistigen Erbe teilhaben werden können.

Eine der außerordentlichen Schwierigkeiten des Problems ist daran zu ersehen, daß wir, die Erben, unter reichlich unbestimmten, vagen Gesichtspunkten als Komplizen der sogenannten „freien“, enthemmten Marktwirtschaft des Liberalismus verrufen sind, bei dem man ernstlich fragen kann, ob diese Wirtschaft die Welt der Enterbten nicht geradezu voraussetzt, anstatt sie zu aufzuheben. Als Professor der Betriebswirtschaftslehre sage ich dezidiert: Komplizen des Liberalismus und nicht des Kapitalismus. Mit einer feinen Etikette der „Ausbeutung“ werden die wertkonservativen – ich sage lieber paläokonservativen – Katholiken oft für Mittäter einer ethikfreien Marktwirtschaft gehalten. Dabei geht es keineswegs um eine intrinsische Verdorbenheit des Marktes – als Schauplatz des Warentausches, – sondern allein um jene unmoralischen Verhaltensweisen, die nicht zum Wesen der Handelskunde und nicht zum Wesen der Zivilisation gehören, sondern deren Totengräber sind. Eine nicht auf reine Piraterie gegründete, nicht freibeuterisch und ausbeuterisch verkommene, also (mehr oder minder) moralisch integre, wertkonservative Marktwirtschaft gab es immer schon im Mittelmeerraum, bereits seit den alten Phöniziern, Griechen, Römern und den Venezianischen, Toskanischen, Genuesischen Handelszentren. Später auch in den Hamburgischen Hansestädten, den Niederlanden, London, New York und Buenos Aires. Somit plädiere ich nicht für eine sogenannte enthemmte, moralfreie, liberalkonservative, klassisch-liberale, sondern für eine wertkonservative, konsolidierte Marktwirtschaft der ordentlichen Kaufleute mit Handschlagqualität. Freilich spreche ich auch ein kräftiges JA für den Kapitalismus aus, der seit der Industriellen Revolution in der Mitte des XVIII. Jahrhunderts eine rein technische und betriebliche Notwendigkeit geworden ist. Um die Produktionsfaktoren GÜTER (Kapital), DIENSTE (Arbeit) und RECHTE erfolgreich einzusetzen, bedürfen die unersetzbaren Kapitalisten (Unternehmer) heute enormer, hochkomplexer Reichtümer, die im vorindustriellen Zeitalter unvorstellbar waren. Nur ungebildete, neiderfüllte Primitivlinge können in diesem Sinne den lupenreinen, technischen Kapitalismus verdammen.

Welch himmelhoher Unterschied besteht zwischen einem Ingenieur der Industriellen Revolution wie James Watt, und Robespierre, Dalton und den Hundertschaften von Verbrechern der Französischen Revolution auf der anderen Seite. Der Marxismus als Pseudophilosophie und als falsche Weltanschauung erhebt hier mit doofen Einwänden einen revolutionären Einspruch, ohne eine elementare Unterscheidung nachvollziehen zu können: einerseits zwischen dem produktiven, technisch bedingten und erwünschten Kapitalismus und andererseits der unproduktiven Ausbeutung, der empörenden Spekulation im entfesselten, ruinösen, unerwünschten Liberalismus, in dem um der Gewinnmaximierung und Kostenminimierung willen alles – jede Lüge, jeder Betrug – erlaubt ist.

Marcel warnt nachdrücklich davor, daß die Religion in einem gewissen Zustand des Elends von den Ausbeutern leicht als zusätzliches Mittel ihrer Herrschaft betrachtet werden kann. Somit erkennen wir nur eine Tatsache an, wofür es leider genug Beispiele gibt. Dagegen ist es völlig unberechtigt, aus derartigen Tatsachen Folgerungen zu ziehen, die das Wesen des Katholizismus selbst betreffen. Ein treuer, wertkonservativer Katholik wird einfach erklären müssen, daß bei allen Schwächen und Sünden des handelbetreibenden Menschentums eine Verkehrung der Werte immer möglich bleibt. Aberrationen können aber weder dem Inhalt des Glaubens noch dem Inhalt des Berufes wirklich etwas anhaben. Trotzdem kommen sie auf der alltäglichen, existentiellen Ebene immer wieder vor und führen zu ideologischen Fixierungen.

Zum Schluß sei im Einklang mit Gabriel Marcel die Überzeugung ausgesprochen, daß ein strikter, stockkonservativer Immobilismus nicht weniger als die antagonistische Mobilisierung des totalen Progressismus eine doppelte Verletzung in sich schließt: Beide lädieren die Wahrheit zuerst und lädieren die Liebe außerdem. Hier mehr als irgendwo sonst – so betont Marcel – müssen wir uns von einer fruchtbaren Unterscheidung inspirieren lassen, die Henri BERGSON (1859–1941) in seinen letzten Schriften eingeführt hat: die Unterscheidung zwischen dem Offenen und Geschlossenen. Der Begriff des geistigen Erbes muß ein offenes, aber nicht ungeschütztes Denken zur Grundlage haben. Das Denken bleibt aber nur offen und zugleich zureichend geschützt unter der Bedingung, daß in ihm die Sorge um die Enterbten wie ein Stachel im Fleische ist. Die Revolution des Nihilismus in der Ersten und das Elend in der Dritten Welt vor sich starrend als unabänderliches Schicksal zu betrachten, ist genauso gemein, wie die naive Illusion der „Gutmenschen“, wenn die katastrophalen Dimensionen des verspielten Erbes durch eine großangelegte Völkerwanderung oder lediglich mit kleinlichen, „milden“ Gaben, Almosen oder nichtssagenden Worten übertüncht wird. Diese unerträgliche Alternative kann für paläokonservative – und somit per definitionem illiberale – Katholiken nichts anderes sein als der Anruf des Geistes nicht nur an den guten Willen, sondern auch an die gute, effiziente Tat. So können wir nicht weitergehen!

Bei dieser klaren Frontstellung möchte ich in Erinnerung rufen, daß Viktor ORBÁN, – zur Zeit der deklarierte und erfolgreichste Vorkämpfer gegen die Beliebigkeiten des Liberalismus, – seine Politik seit geraumer Zeit als illiberal definiert hat. In Orbáns Gesinnungslager ist der Liberalismus ein verpöntes Wort. Das heißt nicht, daß es zwischen echten Paläokonservativen und den begrifflich widersprüchlichen Liberalkonservativen in der Sache selbst keine weitgehende, ja perfekte Übereinstimmung geben könnte. Dann kämpfen jedoch die Liberalkonservativen um die gleichen Ziele unter einem falschen Etikett.

Nach allen angeführten Argumenten können wir uns kaum des Eindrucks erwehren, daß unsere historische Spielzeit bereits abgelaufen ist. Das Spiel ist aus. Nur noch das Klammern an das Große Erbe könnte uns vor dem Abgrund bewahren. Aber … wenn das Aber nicht wäre! Ja, selbst nach dem Weltkrieg gab es noch mehr Gründe für einen Zweckoptimismus als heute. Die knapp werdenden Werte des Abendlandes verschwinden rasend schnell in den Hinterwäldern an jenen Ort, wo die Füchse gute Nacht sagen!

*Endre A. Bárdossy war o. Universitätsprofessor in San Salvador de Jujuy, Argentinien, für Landwirtschaftliche Betriebswirtschaftslehre und Leiter eines Seminario de Aplicación Interdisciplinaria im Departamento de Ciencias Socio-Económicas an der Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Bei Katholisches.info veröffentlichte er u.a. den Aufsatz LÉON BLOY – Der undankbare Bettler – Abschreckendes Vorbild für die Befreiungstheologie.

.