Von Clemens Victor Oldendorf.

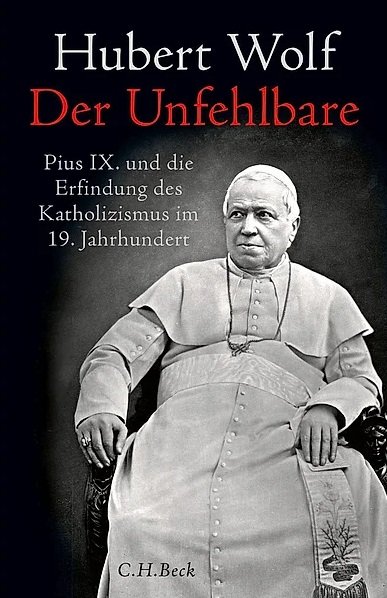

Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat in seiner schon bekannten, gelungenen Art der narrativen Schilderung auch spröder Stoffe der Kirchengeschichtsschreibung pünktlich zum 150. Jubiläum des Unfehlbarkeitsdogmas am 18. Juli 2020 im Münchner Verlag C. H. Beck die nicht grundlos biographisch auf die Person Pius IX. konzentrierte Darstellung Der Unfehlbare vorgelegt.

Die provokante These ist bereits im Untertitel angegeben: Pius IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert.

Leicht kann man sich ausmalen, dass viele heutige katholische Traditionalisten, aber genauso Katholiken, die sich selbst bloß als gediegen konservativ verstehen würden, im ersten Moment eine solche Behauptung als Kränkung und Angriff auf die Positionen, die sie selbst einnehmen, auffassen und je nach Temperament als modernistische Unverschämtheit von sich weisen. Tatsächlich kann man nicht übersehen, dass Wolf den Standpunkt der Traditionalisten nach dem Zweiten Vaticanum teils bewusst vereinfacht und pauschalierend beschreibt, sich jedenfalls gezielt auf solche Vertreter des traditionstreuen Katholizismus bezieht, die ein entsprechend vereinfachtes Bild einer einheitlich monolithischen Tradition haben.

Wer sich von diesem vordergründigen Aspekt an Wolfs Werk nicht von vornherein manipulieren lässt, wird darin sogar viele Argumente finden, die für die Kritik prominent etwa eines Erzbischofs Lefebvre am Zweiten Vatikanischen Konzil und an der nachkonziliaren Entwicklung seither sprechen.

Die These, Pius IX. habe eine Neukonzeption der katholischen Kirche geschaffen, eine neue Tradition konstruiert, den (ultramontanen) Katholizismus an die Stelle einer traditionell vielfältigen Katholizität gesetzt, wird anhand einer Neuentdeckung und Neuinterpretation des Konzils von Trient von Wolf entfaltet, die das Erste Vaticanum mit sich gebracht habe: So sei der tridentinische Bischof, die tridentinische Seminarausbildung des Klerus und die tridentinische Messe erfunden worden, jeweils als Ausdruck und Erfüllungsinstrumentarium eines strikt römischen, eben ultramontanen Zentralismus und Papalismus.

Mythos Trient und Neubestimmung dessen, was Tradition ist

Die Wahrnehmung eines Bruches mit der Tradition ist der übliche Ansatzpunkt der Traditionalisten nach dem Zweiten Vaticanum. Wenn man aber Wolfs Buch liest, stellt sich die Frage, ob das Problem von Bruch und Kontinuität nicht schon und viel intensiver mit dem Ersten Vaticanum bereits irreversibel festgelegt ist.

Freilich: Dann ist das Zweite Vatikanische Konzil nicht der Befreiungsschlag aus dieser Sackgasse, sondern, bildlich gesprochen ist diese Sackgasse die Konzilsaula, in der das Zweite Vaticanum überhaupt erst möglich werden und tagen konnte.

Damit wäre auch die nachkonziliare Liturgiereform Pauls VI. nicht Endpunkt oder Überwindung der römisch-tridentinischen Einheitsliturgie, die, wie Wolf richtig schildert[1] und es auch viele Altritualisten selbstredend wissen, so von Trient ursprünglich gar nicht beabsichtigt war. Nur dort, wo es infolge der protestantischen Reformation keine eigene, intakte Überlieferung katholischer Liturgie mehr gab, sollte die durch den Sitz Petri und die Päpste als intakt verbürgte Liturgie der Kirche Roms eingeführt werden. Die Missa normativa der Bischofssynode von 1967, der Prototyp des Novus Ordo Missae von 1969/70 – genau hundert Jahre nach dem Ersten Vaticanum, ist dann der Höhepunkt einer global vereinheitlichten und normierten Liturgie, nicht der Abschied davon, ganz egal, wie viele Varianten und Wahlmöglichkeiten die Liturgie Pauls VI. vorsieht und welche Freiheiten sich Zelebranten und Gemeinden in der konkreten Praxis zusätzlich herausnehmen. Auch wird deswegen verständlich, weshalb eine von Rom oder dem Papst ausgehende Liturgiereform prinzipiell nicht mehr in ihrer Legitimität oder gar Gültigkeit infrage gestellt werden kann.

Wolf schreibt so, dass auch breitere Schichten für die Lektüre gewonnen werden und aus ihr Gewinn ziehen können. Das geht nicht ohne manche Vergröberung, die der Autor seinerseits begeht und in Kauf nimmt. So weiß der liturgiegeschichtlich einigermaßen Orientierte durchaus, dass die Liturgie der Lateinischen Kirche trotz vieler lokaler oder mit Ordensgemeinschaften verknüpften Usus auch vor Trient längst einen weitgehenden Kern der rituellen Einheit und Gemeinsamkeit mit Rom besaß. Nicht nur, aber vor allem die Einzigkeit des Messkanons und dessen feststehende Struktur und Gestalt.

1854 als Vorwegnahme von 1870, aber auch der Kontinuität Benedikts XVI.

Ohne die päpstliche Unfehlbarkeit bereits definiert zu haben, nahm Pius IX. sie am 8. Dezember 1854 de facto bereits in Anspruch und vorweg. Wolf schreibt dazu und zitiert im weiteren Verlauf seinerseits Walter Kasper: „Pius IX. hatte mit dem Dogma von 1854 zwei Ziele erreicht, die beide eine kirchliche Tradition voraussetzen, die es so bis dahin nicht gegeben hatte: Er ehrte die Gottesmutter in einem Devotionsdogma, obwohl Schrift und Tradition den Inhalt des Dogmas nicht hergaben. An ihre Stelle trat der schwammige Begriff des Glaubensbewusstseins der Kirche, das nur der Papst allein adäquat erfassen und ausdrücken konnte. Der Dogmatiker und Kurienkardinal Walter Kasper spricht in diesem Zusammenhang von einem ‚lehramtszentrierte[n], ja lehramtsmonopolistische[n] Traditionsverständnis‘ und hebt hervor: ‚Die Gefahr, dass dabei Schrift wie Tradition letztlich entmündigt werden, war in einer solchen Konzeption letztlich nicht von der Hand zu weisen.‘“[2] Und an genau diesem Punkt liegt doch das Problem einer Kontinuität und Übereinstimmung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit der Tradition, die im Zweifelsfalle nur behauptet, aber nicht wirklich substantiiert werden muss.

Jeder, der sich im Freundes- und Bekanntenkreise als jemand outet, der in die alte, lateinische Messe geht oder sonst mehr oder weniger lefebvrianische Sichtweisen teilt, hat es so oder ähnlich schon erlebt: „Ach so, Du bist altkatholisch!“ Natürlich wird das jeder anständige heutige Traditionalist entrüstet verneinen und postwendend richtigstellen. Und doch sind im Ansatz Gemeinsamkeiten der späteren Altkatholiken und heutiger Traditionalisten aller Schattierungen offenkundig. Bemerkenswert ist die Schnelligkeit, mit der erstere damals bereitwillig viel vom Katholischen der Kirche vor 1870 preis- und aufgaben, und heute, wie sehr es noch gelingt, eine Praxis wie am Vorabend des Zweiten Vatikanischen Konzils fortzusetzen. Das Beispiel der Altkatholiken ist Warnung. Aber die Einschätzung Lefebvres, das, was er Kirchenkrise nennt, werde in einem Jahrzehnt oder vielleicht fünfzehn Jahren enden, wovon er offensichtlich ursprünglich ausgegangen war, hat sich nicht bewahrheitet und auch bis heute nicht eingestellt, und je länger die Situation anhält, desto schwieriger wird die Glaubensweitergabe auch innerhalb aller Kreise und Gruppen, die für sich in Anspruch nehmen, einen traditionstreuen Katholizismus zu repräsentieren.

Vor allem Sedisvakantisten (oder solche, die mit deren Theorie erst seit dem aktuellen Pontifikat flirten) sollten Hubert Wolfs neues Buch unbedingt zur Kenntnis nehmen. Letztlich befinden sie sich in der gleichen Sackgasse, von der vorhin die Rede war und von der gesagt wurde, dass das Zweite Vatikanische Konzil in ihr stattgefunden hat.

Eine Nachfrage an den Autor

Wenn Wolf sagt, die Unfehlbarkeit des Papstes sei nach ihrer Definition 1870 nur ein einziges Mal, nämlich am 1. November 1950, in Anspruch genommen worden, als Pius XII. die Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele zum Glaubenssatz erhoben habe[3], wiederum und bekanntlich auch in der Einschätzung des Theologen Joseph Ratzinger eine Definition wie 1854, die Wolf als Devotionsdogma bezeichnet hat, müsste man den Autor fragen, wie er die Entscheidung Leos XIII. zur Ungültigkeit der anglikanischen Weihen in Apostolicae curae von 1896 und die Apostolische Konstitution Sacramentum ordinis von 1947 einordnet, insbesondere wegen der 1439 vorausgegangenen Lehraussage Eugens IV. über die Materie der einzelnen Stufen des Weihesakramentes im Armenierdekret Exsultate Deo des Konzils von Florenz; schließlich, wie er Ordinatio sacerdotalis einstuft, womit Johannes Paul II. 1994 hinsichtlich der Priesterweihe endgültig und mit feierlicher Autorität einen Weihevorbehalt lehrt, der den getauften Mann als Empfänger voraussetzt.

Benedikt XVI. und Franziskus

Der synodale Gedanke, von dem Franziskus gerne spricht, könnte eine Rückgewinnung pluriformer Katholizismen[4] ausdrücklich machen, die es unter der Hand doch längst gibt (und hinter der Fassade strenger Uniformität letztlich unterschwellig immer gegeben hat). Benedikt XVI. hat sie schon vorbereitet, etwa durch Summorum Pontificum oder Anglicanorum Coetibus. So paradox es auch klingen mag, ist es allerdings ausgerechnet Papst Franziskus, der von allen Päpsten nach Pius IX. – so erkennt man mit jeder Seite, die man in Der Unfehlbare liest, mehr und deutlicher – der mit Pius IX. die stärksten Gemeinsamkeiten in Macht- und Autoritätsbewusstsein, Amtsverständnis und persönlichen Charakterzügen aufweist. Franziskus unterstreicht das selbst immer wieder, indem er energisch in Ortskirchen oder Ordensgemeinschaften eingreift und im entscheidenden Moment stets fraglos als Zentralist agiert.

Wolfs Buch Der Unfehlbare und die Diskussion um Stellung und Status des Zweiten Vatikanischen Konzils

Das Buch, das Wolf zu Pius IX. und zu dessen Vatikanischem Konzil von 1869/70 geschrieben hat, bietet schließlich auch einen Hoffnungsschimmer für die Diskussion und Debatte um das Vaticanum von 1962 bis 1965 und seine anschließende Rezeption und Wirkung. Wolf diskutiert das Erste Vaticanum unvoreingenommen und zeigt Diskontinuitäten und Brüche sowie Neuschöpfungen auf, die es gebracht hat. Und obgleich daraus sogar formelle Dogmen erwachsen sind, würde niemandem ernsthaft einfallen, Wolfs Aufarbeitung bringe ihn in Konflikt mit römisch-katholischer Rechtgläubigkeit.

Das Zweite Vaticanum hat nichts dogmatisiert. Umso freier kann man es diskutieren, aufarbeiten und entspannt hinter sich lassen und zugleich unbestrittten römisch-katholisch sein. Vielleicht noch nicht jetzt, aber auch von diesem Konzil werden die Kirche einmal hundertfünfzig Jahre trennen. Fünfundfünfzig davon sind schon fast geschafft.

Hubert Wolf: Der Unfehlbare. Pius IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert, C. H. Beck, München 2020. Das Buch kann über unsere Partnerbuchhandlung bezogen werden.

Bild: MiL

[1] Wolf, H., Der Unfehlbare, vgl. S. 142–144.

[2] Ebd., S. 213.

[3] Vgl. ebd., S. 285f.

[4] Vgl. ebd., S. 88f.