(Innsbruck) „Ja wo findet man sie nur!?“, solche neuen Bischöfe. Mit dieser hilflosen Frage wurde mir die Ernennung des neuen Diözesanbischofs von Innsbruck mitgeteilt. Gemeint sind designierte Bischöfe, die bereits das erste Pressegespräch nützen, um ein modernistisches Regierungsprogramm bekanntzugeben und in erster Linie signalisieren, daß sie auf der Klaviatur zeitgeistgerechter Chiffrenworte zu spielen verstehen.

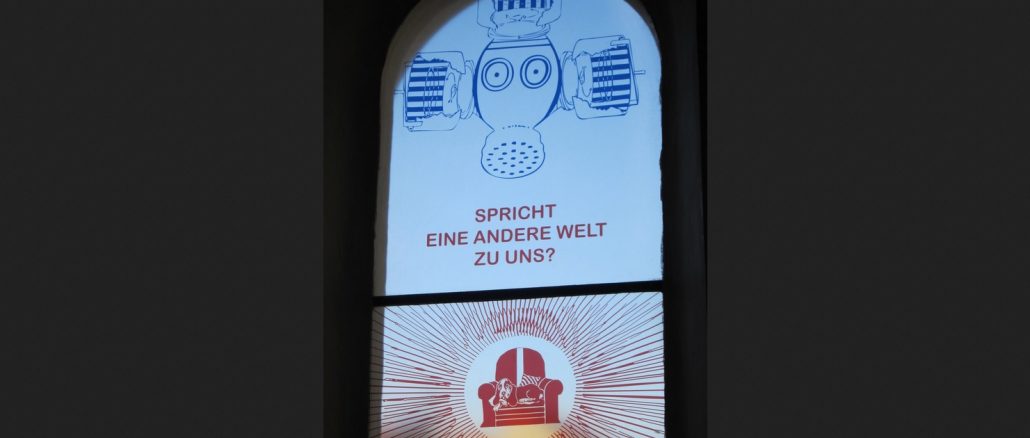

So geschehen durch Hermann Glettler, den Papst Franziskus gestern zum neuen Bischof der noch jungen Diözese Innsbruck ernannte. Glettler hat man im Bistum Graz-Seckau „gefunden“, aus der er stammt und für die er 1991 zum Priester geweiht wurde. Er gehört der Gemeinschaft Emmanuel an und war Pfarrer der Grazer Stadtpfarre St. Andrä . 2015 kam er als möglicher Bischof von Graz-Seckau ins Gespräch. Der damals ernannte Bischof Wilhelm Krautwaschl machte Glettler 2016 zum Bischofsvikar für Caritas und Neuevangelisierung. Selbst Künstler fiel Glettler durch „Kunst in der Kirche“ in der Pfarrei St. Andrä auf.

Frauenpriestertum ist „so utopisch nicht“

In einem gestern zu seiner Ernennung geführten Interview mit der österreichischen Presseagentur APA schickte der neue Bischof seinem Einzug in Innsbruck Signale voraus, die dem Zeitgeist nach dem Mund reden und in erster Linie kirchenpolitisch ausgerichtet sind.

Er sei „eindeutig dafür“, daß das Frauendiakonat eingeführt werde und gehe davon aus, daß die von Papst Franziskus eingesetzte Kommission „relativ bald in die Zielgerade kommt“ und die Frage von Papst Franziskus „positiv entschieden wird“.

Weiß Glettler mehr?

In der offiziellen Sprachregelung Roms stellte Papst Franziskus die Ernennung einer Studienkommission zu frühchristlichen Diakonissen als Vertröstungstaktik gegenüber feministischen Ordensfrauen dar. Im Juni 2016 beklagte sich der Papst auf dem Rückflug aus Armenien gegenüber Journalisten, daß man ihm eine „Öffnung für Diakoninnen“ in den Mund gelegt habe. Die von ihm errichtete Studienkommission habe nicht die Zulassung von Frauen zur Diakonatsweihe zu prüfen, sondern zu untersuchen, welche Rolle Diakonissen in der frühen Kirche spielten, so der Papst. Er sei „ein wenig wütend auf die Medien“ gewesen, weil sie mit „falschen Schlagzeilen“ auf eine „falsche Fährte gelenkt“ hätten.

Glettler machte sich nicht die Mühe zwischen den Diakonissen, die es in der Kirche tatsächlich einige Zeit gab, und der feministischen Forderung zu unterscheiden, Frauen als Diakoninnen zum Weihesakrament zuzulassen. Diese „kleine“ Unterlassung ist typisch für progressive Kreise. Woraus folgt, daß der neue Bischof von Innsbruck „eindeutig dafür“ ist, Frauen zum Weihesakrament zuzulassen. Er selbst bestätigte es. Das Frauenpriestertum hält er nämlich für „so utopisch nicht“. Es brauch aber „erste Schritte“ dazu, und das sei das Diakonat.

Zum Vergleich dazu hatte der damalige Präfekt der Glaubenskongregation und heutige Kardinal Gerhard Müller im Juni 2013 die feministische Forderung zurückgewiesen. Diese war vom ehemaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, unterstützt worden. Kardinal Müller sagte damals kurz und bündig: „Für Diakoninnen gibt es keine Grundlage, für Diakonissen keinen Bedarf“.

Für Kommunion für wiederverheiratetet „sehr“ offen

Auch in der großen, aktuellen Streitfrage um das Ehesakrament bezieht Glettler eindeutig Position – auf der falschen Seiten. Zur Aufweichung der Unauflöslichkeit der Ehe und der Legitimierung von Scheidung und Zweitehe meinte Glettler, er sei bei der Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene „sehr“ offen. Einzig die „Zuspitzung auf die Kommunionfrage“ finde er „schade“. Er „sehe, sehr viel Sinn vom Evangelium her“ für deren Zulassung zur Kommunion. Ein „Sinn“, der offensichtlich der Kirche 2000 Jahre verborgen geblieben ist – bis Kasper, Franziskus und Glettler kamen.

Die Leitung der Pfarreien sieht Glettler zu „eng“ an die Priester gebunden. Auch zu diesem Punkt sind damit deutliche Signale ausgegeben.

Franziskus und seine Suche nach progressiven Kandidaten

Zurück zur Ausgangsfrage: Wo findet man solche Kandidaten? Man sucht sie gezielt.

Für Bischofsernennungen gibt es ein formales Ausleseverfahren, in dem der zuständige Apostolische Nuntius des jeweiligen Landes und der Präfekt der römischen Kongregation für die Bischöfe eine zentrale Rolle spielen. Im Spezifikum Österreichs kommt noch der dominante Einfluß des Wiener Erzbischofs, Christoph Kardinal Schönborn, zum Tragen.

Papst Franziskus geht insgesamt aber eigene Wege.

Am 10. April 2016 schrieb Le Journal de Montréal, daß Kardinal Marc Ouellet, der Präfekt der Bischofskongregation unter Franziskus „nicht mehr das Ohr des Papstes hat“. Wie jüngst ein Buch enthüllte, wurde Kardinal Ouellet bereits im Vorfeld des Konklaves von der progressiven Fronde des Kardinalskollegiums (Team Bergoglio des Geheimzirkels von Sankt Gallen) geschnitten, als sie um Stimmen für die Wahl von Kardinal Jorge Mario Bergoglio warb. Das Verdikt: „zu konservativ“. Kardinal Ouellet brachte, im Gegensatz zu Glettler seine Ablehnung der Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten zum Ausdruck.

Zur Vorgangsweise von Papst Franziskus bei Bischofsernennungen sagte Alain Pronkin im Le Journal de Montréal:

„Es ist beunruhigend, weil es die Aufgabe von Kardinal Ouellet in Rom ist, dem Papst die Namen vorzuschlagen, er aber ignoriert sie und entscheidet sich für ganz andere Kandidaten.“

Was Franziskus vom zuständigen Kardinal Ouellet an Ernennungsempfehlungen ablehnt, akzeptiert Franziskus hingegen – meist blindlings – aus dem informellen Kreis seiner Papst-Vertrauten.

Glettler zeigte seine progressive Visitenkarte gleich am Tag seiner Ernennung in alle Himmelsrichtungen, als müsse er jemandem (Wem?) einen „Eignungsnachweis“ erbringen.

Nach den vergeudeten Jahren des Episkopats von Bischof Manfred Scheuer (2003–2015), der diese seit Januar 2016 an der Spitze des Bistums Linz fortsetzen kann, scheinen der katholischen Kirche des Bistums Innsbruck weitere verlorene Jahre zu drohen.

Franciscus lo vult!

Text: Johannes Thiel

Bild: kunst.st-andrae-graz.at/Youtube (Screenshots)