(Rom) Kardinal Raymond Burke, einer der vier Unterzeichner der Dubia (Zweifel) zum umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia, kam jüngst in Interviews auf die brüderliche Zurechtweisung von Papst Franziskus zurück. Damit stieß er die Tür zu einer neuen Diskussion auf, dieses Themas unter Kirchenrechtlern und Theologen ernsthaft zu studieren.

Der Kardinal aus Wisconsin, der wie kein anderer durch Papst Franziskus geschnitten wird, spricht seit November 2016 von einer „formalen Korrektur“ der irrigen Lehren, die der Papst durch Amoris laetitia verbreite bzw. deren Verbreitung er dulde.

Aidan Nichols: Kanonisches Verfahren, um Papst zur Ordnung zu rufen

In den vergangenen Wochen kam es zu verschiedenen Reaktionen. Der englische Dominikaner und Theologe, P. Aidan Nichols, regte die Einführung eines kanonischen Verfahrens an, mit dem ein Papst „zur Ordnung“ gerufen werden könne, der eine Irrlehre verbreite.

Eine „formale Korrektur“ einer irrigen päpstlichen Lehre, wie sie Kardinal Burke nennt, sieht Nichols im derzeitigen Kirchenrecht allerdings nicht vorgesehen. Es sei daher angebracht, eine solche einzuführen. Nichols meinte aber auch, daß eine Verurteilung des amtierenden Papstes erst – da weniger konfliktreich – unter dem Pontifikat eines Nachfolgers zu empfehlen sei, wie es mit Papst Honorius I. geschehen sei.

Das Erste Vatikanische Konzil habe die Unfehlbarkeit des Papstes klar und eng umrissen. Die Kirche habe nie gelehrt, daß ein Papst kraft seines Amtes immun dagegen sei, Irrlehren zu verbreiten.

Deshalb sei ein kanonisches Verfahren bei irrigen Lehren, die nicht die Unfehlbarkeit betreffen, geboten.

Edward Peters: Kirchenrecht setzt Handlungsfreiheit des Papstes Grenzen

Der US-amerikanische Kirchenrechtler Edward Peters schrieb nach der Stellungnahme von P. Nichols, daß das Kirchenrecht sehr wohl schon jetzt der päpstlichen Handlungsfreiheit Grenzen setze. Zudem sei es „die Tradition und nicht das Kirchenrecht, welche die Kirche verpflichtet, eine Reihe von Wahrheiten anzuerkennen […], sodaß ein Papst, der diese plötzlich herausfordern sollte“, oder andere unterstützen würde oder gewähren ließe, die das tun, „der dringenden Gebete bedürfte und angemessenes Objekt einer Zurechtweisung wäre“.

Kardinal Brandmüller: Professio fidei einfordern als Form der „Selbstkorrektur“

In diese Diskussion ist auch Kardinal Walter Brandmüller eingetreten, seinerzeit Chefhistoriker des Heiligen Stuhls und neben Kardinal Burke ebenfalls Unterzeichner der Dubia. Als Kardinal wäre er erster Ratgeber des Papstes. Franziskus will seine Ratgeber aber nicht hören. Auf das Ersuchen der vier Dubia-Unterzeichner, vom Papst in Audienz empfangen zu werden, erhielten sie nicht einmal eine Antwort.

Kardinal Brandmüller veröffentlichte in der Dominikanerzeitschrift Die neue Ordnung einen Aufsatz zu einem vordergründig historischen Thema. Im letzten Satz läßt der Kardinal jedoch erkennen, daß der Blick in die Vergangenheit der Gegenwart gilt. Brandmüller zeigt auf, daß es zumindest vom 5. – 15. Jahrhundert in der Kirche üblich war, daß Päpste ein Glaubensbekenntnis abgaben. Das hatte zunächst mit großen theologischen Konflikten jener Zeit zu tun, die zu einer Reihe von Schismen führten. Grundsätzlich sei es jedoch vor allem darum gegangen,

„daß es im vitalen Interesse der Kirche liegt, daß sie sich des genuinen, authentischen Glaubens eben jenes Mannes sicher sein kann, der Nachfolger des Apostelfürsten Petrus und Träger seiner Vollmacht ist.“

Kardinal Brandmüller gibt zu verstehen, daß vom Papst selbst in Form einer professio fidei die formale Korrektur verlangt werden sollte. Der Purpurträger geht nicht näher darauf ein, doch könnte eine solche „Empfehlung“ an den Papst wohl nur vom Kardinalskollegium ausgesprochen werden. Dafür stünde diesem die von Kardinal Brandmüller aufgezeigte, historische Praxis Pate, jedenfalls bräuchte es dafür keiner expliziten, kanonischen Bestimmungen.

Ein Gespenst, das in der Kirche umgeht

Seit Veröffentlichung von Amoris laetitia wird öffentlich und mehr noch hinter den Kulissen Papst Franziskus aufgefordert und gedrängt, die umstrittenen Passagen zu korrigieren. Nichts dergleichen ist geschehen. Ebenso ließ er die dringenden Änderungsvorschläge der Glaubenskongregation, die ihm diese noch vor der Veröffentlichung des nachsynodalen Schreibens zukommen hatte lassen, unbeachtet in der Schublade liegen.

Seither geht ein Gespenst in der Kirche um: das Schisma. Von verschiedenen, führenden Kirchenvertretern wurde bestätigt, daß ein solches in er Luft liege. Kardinal Burke erteilte jüngst jeder Form eines Schismas eine entschiedene Absage. Ein solcher Schritt könne „nie richtig sein“. Das hat in erster Linie damit zu tun, daß der amtierende Papst selbst der Stein des Anstoßes ist.

Deutlicher wurde der Dominikaner Nichols. Ein Schisma sei weniger schädlich als die Verbreitung einer Häresie.

Die Frage ist aber, wer, wo, welche Grenze zieht.

Die sich entflammende Diskussion verdeutlicht die Konflikte, die durch die umstrittenen Passagen im VIII. Kapitel von Amoris laetitia provoziert wurden. Papst Franziskus trug, offensichtlich bewußt, wie die Nichtberücksichtigung der Empfehlungen der Glaubenskongregation zeigen, den Konflikt in die Kirche hinein. Statt Einheit wird dadurch Spaltung provoziert.

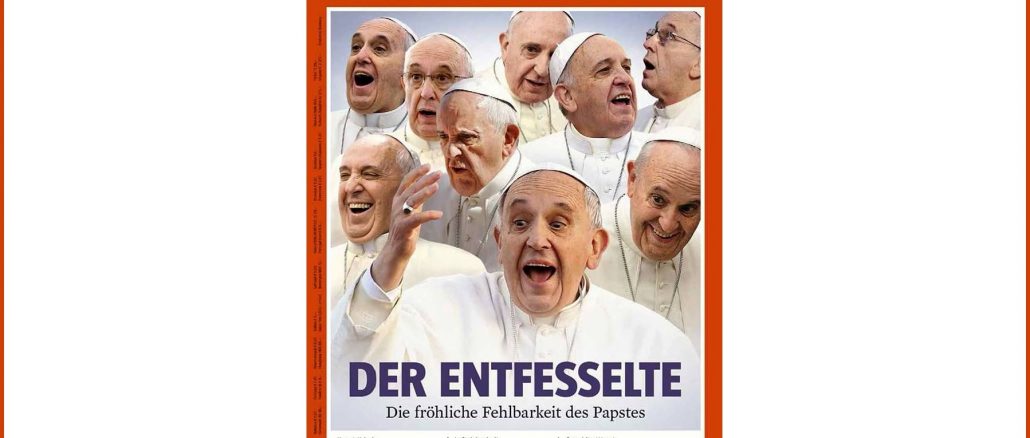

Kurz vor Weihnachten zitierte Der Spiegel Papst Franziskus mit den Worten:

„Nicht ausgeschlossen, dass ich als derjenige in die Geschichte eingehen werde, der die katholische Kirche gespalten hat.“

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Der Spiegel (Screenshot)

Kurz vor Weihnachten zitierte Der Spiegel Papst Franziskus mit den Worten:

„Nicht ausgeschlossen, dass ich als derjenige in die Geschichte eingehen werde, der die katholische Kirche gespalten hat.“

Petrus wurde bereits von Paulus zurechtgewiesen wegen dessen anfänglich falscher Sicht über die Handhabung des jüdischen Gesetzes zur Zeit der ersten Christen. Es ist daher grundsätzlich nicht zu kritisieren, wenn auch an höchster Stelle Selbstkorrektur durch Zurechtweisung erfolgt.

-

Da Franziskus diese Angelegenheit selbst verschärfte, weil er sich zu seinen Ungunsten darauf verlegte, interne Gespräche, die zur Klärung beitragen könnten, rigoros und fortdauernd zu ignorieren, steht, wie man nun sieht, eine peinliche Eskalation in aller Öffentlichkeit bevor.

Franziskus scheint davon überzeugt zu sein, dass er durch seine päpstliche Macht in der Lage ist, fortgesetzt nicht zu reagieren, indem er diese für ihn unangenehme Kritik einfach aussitzt.

Der Verrat, also die dreimalige Verleugnung Jesus zu kennen durch Petrus, die dreimalige Frage Jesu an Petrus, ob er ihn liebe und die erwähnte Zurechtweisung von Paulus an Petrus zeigen deutlich, dass er, der erste aller Päpste, genauso wie alle Nachfolger nicht unfehlbar war.

Und wie die Fehler von Petrus heilsgeschichtlichen Wert hatten, so sind auch die Fehler aller anderen Päpste, wenn sie mich fragen, als menschlich bedingt oder heilsgeschichtlich zu deuten, auch wenn die Lehre der Kirche dabei verletzt wurde, wie beim jetzigen Inhaber des Petrusamtes.

Werter @dhmg, ich gebe Ihnen Recht, diese Fehler basieren auf menschlicher Schwäche. Ihr wahrer heilsgeschichtlicher Wert lag aber in ihrer Korrektur.

Möge es auch weiterhin so sein!

Da stimme ich ihnen zu, wobei die Korrektur von Fehlern innerhalb der katholischen Kirche mitunter nicht angenehm war und ist, wie wir wissen. So wird es auch in Zukunft leider sein.

Ich denke da v.a. an das dunkle Mittelalter, an die Inquisition die viele Todesopfer gefordert hat. Das meine ich aber nicht als Vorwurf an die katholische Kirche, sondern um ein Beispiel für heilsgeschichtlich relevante Fehler in der k.Kirche zu nennen. Denn oft wird die Inquisition ja nur erwähnt, um die katholische Kirche im Ganzen zu diskreditieren.

Ein Papst der eine Kirchenspaltung billigend in Kauf nimmt wird seiner Aufgabe als Hüter des Glaubens und der Einheit nicht mehr gerecht. Ein Papst der das Zölibat, das Ehesakrament das sakramentale Priestertum in seiner jetzigen Form möglicherweise ändern will fügt dieser Kirche großen Schaden zu. Der nachkonziliare Weg auf dem unser Papst unbedingt weiter gehen will, obwohl er sieht, welch verheerende Konsequenzen für Kirche und Gesellschaften dabei entstanden sind, führt in eine Sackgasse. Dieser Papst wird sich entscheiden müssen ob er der Teil des Problems oder Teil der Lösung sei möchte.

Dass eine Zurechtweisung von Papst Franziskus durch glaubenstreue Kardinäle erfolgen könnte, das halte ich für unwahrscheinlich. Papst Franziskus äußert sich nicht zu den berechtigten Zweifeln, die bezüglich seines Schreibens Amoris Laetitia vorgebracht wurden.

Die meisten der eigentlich glaubenstreuen Geistlichen erkennen entweder nicht was Papst Franziskus für einer ist oder sie geben es nach außen hin nicht zu erkennen.

Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, den umstrittenen Äußerungen von Papst Franziskus öffentlich zuzustimmen.

Auch die geradezu krampfhaft angestrebte Ökumene mit ausgerechnet den Evangelischen, also den Protestanten, müsste jeden der wirklich im katholischen Glauben steht alarmieren, denn eine Zusammenführung der katholischen mit der protestantischen Kirche ist ohne Preisgabe der katholischen Lehre schlicht ummöglich.

Wie kann man 7 Sakramente, Maria als wirkungsvolle Fürsprecherin, das Heilige Messopfer usw gegen eine leere Hülle eintauschen wollen? Nur wenn man nicht weiß was man tut, anders ist das doch unmöglich. Aber, sind die Katholiken zu lau, zu uninteressiert um sich zu informieren was der Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Kirche ist? Glauben sie einfach alles, was die Mehrheit vorgibt? Also ein demokratisierter Glaube ohne absolute Wahrheiten? Es sieht ganz danach aus.

Eines steht fest, es herrscht Verwirrung innerhalb der katholischen Kirche, wo früher Klarheit war ist heute Beliebigkeit.

Ich möchte auf Frankreich und Deutschland verweisen, das sind zwei protestantische, atheistische Länder, praktisch ohne Weihen an Maria und gerade dort sind die schlimmsten Irrtümer im Gange was Gender-Ideologie und die Förderung europäischer Krisen angeht.

Österreich wurde bereits 1955 durch den Rosenkranz-Sühnekreuzzug von der ausländischen Besatzung befreit. Das protestantische Deutschland war dagegen bis 1990 zweigeteilt. Alleine das spricht eine deutliche Sprache, denke ich.