von Wolfram Schrems*

Ein bemerkenswertes Buch als Deutungshilfe rezenter Ereignisse.

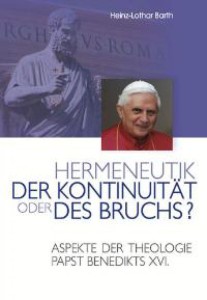

Ein bemerkenswertes Buch als Deutungshilfe rezenter Ereignisse bezüglich des aufsehenerregenden Rücktritts von Papst Benedikt XVI. ist das Buch des Bonner Universitätsdozenten für klassische Philologie und apologetisch tätigen Schriftstellers Dr. Heinz-Lothar Barth (Jg. 1953) aussagekräftig. Denn es war noch vor dessen Rücktritt erschienen und kann als durch die Ereignisse geradezu spektakulär bestätigt gelten. Da es nämlich detailreich dokumentiert, daß in der Lehre von Professor bzw. Kardinal Ratzinger bzw. Papst Benedikt XVI. manches problematisch war oder widersprüchlich blieb und vor allem, daß er als Papst nur wenig bzw. jedenfalls bei weitem nicht alles von dem umsetzen konnte, was er als Kardinal angemahnt hatte, wird man die Schlußfolgerung ziehen müssen, daß der Rücktritt nicht nur der geballten Intrige verräterischer Kardinäle und Bischöfe sondern auch seiner eigenen Zerrissenheit zwischen katholischer Tradition und Verhaftetsein an das II. Vaticanum geschuldet sein wird. Wie auch immer spätere Historiker das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. bewerten werden, so ist dessen Zögerlichkeit in administrativen und disziplinären Fragen aufgrund der Auswirkungen sicher jetzt schon feststellbar.

Eine sorgfältige Lektüre zeigt aufgrund der vom Verfasser zusammengetragenen Materialfülle sehr gründlich, daß die Positionen Papst Benedikts eine gewisse Unschärfe aufweisen. Diese bezieht sich eben auf das Festhalten an theologischen Positionen, die er als junger Theologieprofessor bezogen hat bzw. mit denen er in der allgemeinen „Aufbruchs“-Euphorie der 50er und 60er Jahre, besonders zur Zeit des Konzils, sympathisiert hat. Trotz späterer gelegentlicher Kritik an Konzilstexten und am „Geist des Konzils“ hat Papst Benedikt nicht wirklich eindeutig gesagt, inwiefern das Konzil oder welcher seiner Teile jetzt verbindlich ist und welcher nicht. Im Gegenteil geriet die letzte öffentliche Rede des Papstes Mitte Februar (vom 14.02.13 an den römischen Klerus) zu einer – für den Rezensenten vollkommen unnachvollziehbaren – Laudatio auf das Konzil. Die durchgeführte Unterscheidung in ein „wahres Konzil“ und in ein „Konzil der Medien“ ist aufgrund des geschickten Medieneinsatzes durch die konspirativen progressistischen Konzilsväter und ihre Theologen selbst als eine optische Täuschung zu bewerten. Die treibenden Kräfte am Konzil kollaborierten ganz offen mit der „Welt“ und ihren „Medien“ und wußten auf dieser Klaviatur virtuos zu spielen.

Eine sorgfältige Lektüre zeigt aufgrund der vom Verfasser zusammengetragenen Materialfülle sehr gründlich, daß die Positionen Papst Benedikts eine gewisse Unschärfe aufweisen. Diese bezieht sich eben auf das Festhalten an theologischen Positionen, die er als junger Theologieprofessor bezogen hat bzw. mit denen er in der allgemeinen „Aufbruchs“-Euphorie der 50er und 60er Jahre, besonders zur Zeit des Konzils, sympathisiert hat. Trotz späterer gelegentlicher Kritik an Konzilstexten und am „Geist des Konzils“ hat Papst Benedikt nicht wirklich eindeutig gesagt, inwiefern das Konzil oder welcher seiner Teile jetzt verbindlich ist und welcher nicht. Im Gegenteil geriet die letzte öffentliche Rede des Papstes Mitte Februar (vom 14.02.13 an den römischen Klerus) zu einer – für den Rezensenten vollkommen unnachvollziehbaren – Laudatio auf das Konzil. Die durchgeführte Unterscheidung in ein „wahres Konzil“ und in ein „Konzil der Medien“ ist aufgrund des geschickten Medieneinsatzes durch die konspirativen progressistischen Konzilsväter und ihre Theologen selbst als eine optische Täuschung zu bewerten. Die treibenden Kräfte am Konzil kollaborierten ganz offen mit der „Welt“ und ihren „Medien“ und wußten auf dieser Klaviatur virtuos zu spielen.

Zum Buch im Detail

Es gliedert sich in sechs große Themenbereiche:

- die offizielle Wiederzulassung der traditionellen lateinischen Liturgie,

- „moderne“ wider traditionelle Lehre der Kirche,

- Patrologie: Ist der hl. Augustinus wirklich der Patron des laizistischen Staates?,

- Ökumene: Sind die Protestanten „Kirche“?,

- interreligiöser Dialog und das Verhältnis zu Juden und Mohammedanern und

- Fragen der Eschatologie.

Von besonderer Brisanz sind drei im Buch ausführlich behandelte Fragen, nämlich die Allerlösungslehre (aus dem 2. Abschnitt), die Karfreitagsfürbitten für die Juden (aus dem 5. Abschnitt) und die im selben Zusammenhang – kurz thematisierte – Frage des Gehorsams von Katholiken gegenüber dem Papst, wenn er vom tradierten Glauben abweicht (ebenfalls 5).

Die Allerlösungslehre und klerikale Falschübersetzungen

Der Verfasser zeigt auf, welche schlimmen Konsequenzen es zeitigt, wenn die kirchliche Lehrverkündigung den Eindruck vermitteln will, alle seien erlöst, es gäbe keine Hölle, alle kämen in den Himmel, es könne also letztlich gar nichts passieren. Schon das menschliche Gewissen ahnt in seiner Tiefe, daß das nicht stimmen kann. Die Lehre Jesu Christi widerspricht dem direkt. Die politischen Auswirkungen der Unheilsvergessenheit haben im 20. Jahrhundert „die Hölle auf Erden“, wie man sprichwörtlich sagt, errichtet. Gibt es keine Hölle, ist alles erlaubt: Es ist daher nicht egal, woran einer bzw. ein Volk bzw. die Menschheit glaubt und zu welchem Gott sie betet.

Barth kritisiert, daß im „modernen“ katholischen Denken, wie es sich besonders im II. Vaticanum ausdrückt, genau diese Verwirrung eingetreten ist. Dabei wird den nichtchristlichen Religionen als solchen wie selbstverständlich eine Heilsbedeutung zugestanden, die aber damit den Opfertod Jesu Christi und den Glauben an diesen praktisch überflüssig macht.

In diesem Zusammenhang präsentiert der Verfasser eine erstaunliche Entdeckung, nämlich die planvolle Falschübersetzung der Konzilserklärung zu den nichtchristlichen „Religionen“ (Nostra aetate Nr. 2) im deutschen Sprachraum. Diese lautet: „Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie (die Kirche) jene Handlungs- und Lebensweisen [der nichtchristlichen „Religionen“, Anm.], jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet“ (zit. nach LThK² 13, 491, im Buch 156f.). Nun steht aber im lateinischen Urtext, der dieser Übersetzung zugrunde liegt, nicht „in manchem“ sondern „in multis“, also „in vielem“! Auch der Rezensent hat das nicht gewußt.

Man ist verblüfft: Sagt man uns nicht seit über 40 Jahren immer wieder, daß „multi“ ohnehin immer so etwas wie „alle“ bedeutet? In den Wandlungsworten über den Kelch wird in der Messe von Papst Paul VI. ja das im Lateinischen immer noch vorhandene „pro multis“ im Deutschen deswegen ideologisch und hartnäckig falsch mit „für alle“ wiedergegeben. Im Konzilstext heißt „in multis“ aber plötzlich nicht nur nicht „in allem“, auch nicht „in vielem“, sondern sogar nur „in manchem“?

Heinz-Lothar Barth detektiert hier planvolle Verfälschung in subversivem Interesse: „Im lateinischen Urtext erschien den Progressisten aber der Abstand zwischen den Religionen, die man ja zusammenführen möchte, trotz dessen klarer ökumenistischer Tendenz noch als zu groß. Auch in der Neuen Messe sollten die Anhänger jeglicher Glaubens- und Weltanschauungsformen wenigstens als im Heil geeint erscheinen. Folglich mußte ‚pro multis‘ in der Liturgie ‚für alle‘, ‚in multis‘ hingegen im Konzilstext ‚in manchem‘ bedeuten. Man nahm’s halt, wie man’s brauchte!“ (157)

Die Karfreitagsfürbitten und der Druck von außen

In Punkt 5 erläutert Barth u. a. die Zusammenhänge und Hintergründe der Karfreitagsfürbitten für die Juden. Er kritisiert, daß für Papst Benedikt die traditionelle Karfreitagsfürbitte „wirklich verletzend“ gewesen sein soll. Hinter dieser Bewertung steckten ein heutiger „Mainstream der katholischen Theologie“ (317) und „massive Pressionen“ von außen (303, vgl. 314 u. a.). Darum hat der Papst am 4. Februar 2008 den uralten und biblisch begründeten Text auch für die seit 2007 wieder voll rehabilitierte überlieferte Messe geändert.

Barth stellt dazu fest: „Wo bleibt angesichts des hohen Alters des inkriminierten Textes, der ja auch von so vielen seiner Vorgänger im Petrusamt Gott vorgetragen worden war, die Ehrfurcht vor der Tradition der Kirche? Wie fügt sich ein solches Urteil zu Benedikts ‚Hermeneutik der Reform in der Kontinuität‘? Schon viele Jahre vor dem II. Vatikanum war auf eine Revision gedrängt worden. Jedoch hatten die Päpste diese stets mit Hinweis auf das ehrwürdige Alter der Texte und ihre biblische Fundierung abgelehnt“ (319).

Der ganze christliche Glaube steht hier auf dem Spiel, wenn man der Erpressung von außen nachgibt. Hier zeichnet sich eine Hangrutschung ab:

„Es besteht jetzt natürlich die ernsthafte Sorge, daß man von außen weiteren Druck auf den Papst ausüben könnte, zusätzliche Änderungen am traditionellen westlichen, römischen Ritus vorzunehmen. Wird man die Improperien am Karfreitag, die Metten in der Karwoche noch dulden? Das ganze römische Brevier ist voll von Kirchenvätertexten, die – auf dem Boden des Neuen Testamentes – die ‚Substitutionslehre‘ voraussetzen: Bis (das religiöse) Israel seinen und unseren Messias anerkennt, ist der Bund an die Heidenkirche übergegangen!“ (320)

Der recht verstandene Gehorsam gegenüber dem Papst

Heinz-Lothr Barth kommt in diesem Zusammenhang (Verwendung der alten Gebete) zur Frage des Gehorsams gegenüber dem Papst, wenn dieser vom tradierten Glauben abweicht.

„Es steht jedenfalls fest: Glaube ist mehr als Gehorsam! Wenn Gehorsam, und sei es sogar vom Nachfolger Petri und Stellvertreter [Christi] auf Erden, gegen den offenbarten Glauben gefordert wird, darf man diesen Gehorsam nie und nimmer leisten“ (356).

Dieser Abschnitt erhält (unabhängig vom auf die Liturgie bezogenen Kontext im Buch) durch die Kapriolen des neuen Papstes in Lehre, Zeremoniell und Regierungsstil eine völlig überraschende Dringlichkeit. Wenn schon bei Papst Benedikt gewisse innere Widersprüche und Abweichungen vom altüberlieferten Kern des Glaubens vorhanden waren, um wieviel kritischer muß man die Willkür des neuen Pontifex betrachten.

Es schmerzt, daß solche Aussagen überhaupt getätigt werden müssen – angesichts der theologischen Hangrutschungen unserer Tage bekommen sie aber eine große Relevanz.

Kritische Würdigung des Buches

Entgegen dem ersten Anschein handelt es sich bei dem Buch nicht um ein durchkomponiertes Werk sondern um eine Sammlung von Aufsätzen, Artikeln und Interviews mit dem Autor. Dadurch kommt es manchmal zu Redundanzen. Kurios ist auch die Publikation einer auf Latein verfaßten Ansprache, von der realistischerweise nur ein Bruchteil der Leserschaft wird profitieren können. Mancher Leser wird auch die zahl- und umfangreichen Zitate als übertrieben empfinden, da sie den Lesefluß immer wieder ablenken. Gerade dieser Punkt leitet aber schon zur positiven Würdigung über. Was nämlich im Handwerk der Uhrmacher ist und in der Medizin der Neurochirurg, das ist in der Geisteswissenschaft der Altphilologe, nämlich Meister der Präzision. Barth behauptet nichts, was er nicht detailreich belegen könnte. Dabei ist die Gedankenführung logisch und nachvollziehbar (wenn auch oft anspruchsvoll und weitschweifig). Ein nicht ganz geringes Maß an theologischem und historischem Vorwissen wird dabei vorausgesetzt.

Resümee

Was Barth durch seine imposante Materialfülle zeigt, ist, was sowohl sehr einfache als auch intellektuelle Katholiken, aber auch außenstehende Beobachter seit fünfzig Jahren bemerken: Das Konzil ist mit seinen zweideutigen Aussagen und seinen gegen den Widerstand der Gläubigen, des Klerus und vieler Bischöfe implementierten Maßnahmen, vor allem der verheerenden Liturgiereform, ein Bruch. Dieser Bruch wurde – trotz großer gegenteiliger Erwartungen – auch von Papst Benedikt nicht geheilt. Die „Hermeneutik der Kontinuität“ blieb im Vagen, sie war der Versuch der Quadratur des Kreises. Alles das sei mit dem Ausdruck der Anhänglichkeit an und der Wertschätzung für den emeritierten Papst gesagt. Das macht die notwendige Kritik für den Rezensenten umso schmerzhafter.

Es ist dem Autor zu danken, die gründliche Ausleuchtung rezenter kirchengeschichtlicher Vorgänge einem breiteren, allerdings einschlägig vorgebildeten Publikum zugänglich gemacht zu haben.

Das Verdienst gebührt auch dem Sarto-Verlag, der angesichts der weitestgehenden inhaltlichen Selbstauflösung und Selbstirrelevantisierung traditionsreicher katholischer Verlagshäuser durch sein interessantes und anspruchsvolles Buchprogramm eine gewichtige Stimme im katholischen Geistesleben geworden ist. Es wird solide geistige Nahrung geboten, nicht das heute übliche inhaltslose Gerede.

Da es sich bei Sarto um den Hausverlag der Priesterbruderschaft St. Pius X. handelt, ist klar erkennbar, wie sehr sich das Blatt in den letzten 10, 20 Jahren gewendet hat und wie man einen guten Baum von einem schlechten unterscheidet. Es besteht kein Zweifel: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Mt 7, 20).

*MMag. Wolfram Schrems, Linz und Wien, katholischer Theologe und Philosoph, kirchlich gesendeter Katechist, einschlägige innerkirchliche Erfahrung, umfangreiche Vortrags- und Publikationstätigkeit

(…) „Es wird solide geistige Nahrung geboten, nicht das heute übliche inhaltslose Gerede.“ Dem kann ich in vollem Umfang zustimmen. Für mich ist freilich der Sarto Verlag nicht nur „eine gewichtige Stimme im katholischen Geistesleben geworden“, sondern d i e gewichtige Stimme. „Das katholische Geistesleben“ ist nach meiner Wahrnehmung im deutschsprachigen Raum zusammengebrochen. Sarto ist die Ausnahme. Und diese Ausnahme ist der Priesterbruderschaft St. Pius X. zu verdanken.

Ich danke Wolfram Schrems für diesen Beitrag. Für den wertschätzenden, respektvollen Ton seiner Kritik. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. hat Respekt verdient. Doch Wertschätzung, Respekt dürfen nicht blind machen für die Schwächen, für die Ambivalenz, die im Wirken des emeritierten Papstes eindeutig festzustellen sind.

„Die Hermeneutik der Kontinuität“ war nur ein Schleier, mit dem ein Bruch nicht beseitigt werden kann.

Die Wahrheit kann nicht mit dem Irrtum gemeinsam existieren. Sie wird überwuchert. Wir erfahren es täglich.

besten Dank für diesen Beitrag! Die Schriften von Heinz-Lothar Barth sind zumeist nicht ganz einfach zu lesen und schon gar nicht schnell; aber sehr aufschlußreich und wertvoll. Auch sind die Bücher oft teuer, so daß man nicht alles kaufen kann. Für diejenigen, die an seinen Ausführungen interessiert sind, möchte ich die Kirchliche Umschau empfehlen, zu erhalten über Canisius Werk e.V., Sankt-Vinzenz-Haus, D‑53809 Ruppichteroth. Dort veröffentlicht er einiges.

http://kirchliche-umschau.de/

Ich vermute, dass die Lektüre dieses Buches allein nach dieser Besprechung den Leser nicht grundlegend weiter führen wird. Dass es auch bei Benedikt XVI Widersprüche gab, ist bekannt. Offenbar konnte oder wollte er Irrtümer seiner Sturm-und Drangzeit nicht korrigieren, ein Umstand, den Vielschreiber oftmals kennzeichnet. Trotz allem könnten wir uns glücklich preisen, in der Zeit unglaublichen Fiaskos ihn auf dem Stuhl Petri zu haben.

„Die treibenden Kräfte am Konzil kollaborierten ganz offen mit der „Welt“ und ihren „Medien“ und wußten auf dieser Klaviatur virtuos zu spielen.“

Deswegen haben sie ihn ja auch als Panzerkardinal unters Volk gebracht. Sie haben ihn damit geschützt vor Verdächtigungen. Ich halte die „Subsistit in Lehre“ des Konzils für den gefährlichsten Angriff auf die heilige Kirche Jesu Christi. Diese Raffinesse “ Die Kirche Jesu Christie“ hat sich in der katholischen Kirche verwirklicht“. Als wenn die „Kirche Jesu Christi“ außerhalb der katholischen Kirche steht und für alle möglichen Optionen immer noch offen ist. Dieser ökumenische Krawall hat zur massenhaften Apostasie von Millionen Katholiken geführt. Wie auch immer. Bergoglio ist eine Frucht Benedikts und seiner Vorgänger.

Per Mariam ad Christum.

Lang lebe unser Papst Benedikt.

Per Mariam ad Christum

Ihnen ist klar das die „Subsistit in Lehre“ eine Idee eines protestantischen Freundes des jungen und durchaus progressiven Konzilstheologen Ratzingers ist. Ich habe es schon in einem anderen Forum geschrieben und schreibe es auch hier.

„Ratzinger wenn du denkst du kannst die ganze Welt veralbern, mich nicht“.

„etiam si omnes, ego non“

Per Mariam ad Christum.

Ratzinger wahr früher in Zeiten des Konzils der progressiven Seite zuzuordnen. Das ist mir durchaus klar. Jedenfalls hat er in späteren Jahren von einer allzu modernistischen Auslegung des Konzils immer mehr Abstand genommen und die Tradition wieder mehr in den Blick genommen. Bei ihm wurde aus einem Saulus also wirklich ein Paulus. Er ist auf jedem Fall der beste Papst seit dem Konzil.

Per Mariam ad Christum