Warum sind „konservative Pfingstler“ in Lateinamerika weiter auf „auf dem Vormarsch“, obwohl seit 2013 der erste Papst regiert, der aus dieser Weltgegend stammt? Dieser Frage widmete das Wall Street Journal am 11. Januar eine Reportage von Francis X. Rocca, Luciana Magalhaes und Samantha Pearson. Unter Verweis auf aktuelle Erhebungen kündigen sie an, daß die katholische Kirche auch in Brasilien, dem größten katholischen Land der Welt, noch in diesem Jahr zur Minderheit werden wird.

Wer gedacht haben sollte, der gewaltige Erosionsprozeß auf dem Kontinent, der vor einem halben Jahrhundert noch als der „katholischste“ der Welt galt, würde durch den ersten Lateinamerikaner auf dem Papstthron gestoppt oder gar umgekehrt werden, sah sich bald enttäuscht. Papst Franziskus, der seine Heimat Argentinien meidet, sich aber dort und in anderen lateinamerikanischen Staaten bei politischen Wahlen einmischt, beschleunigt den Auflösungsprozeß, weil er die Beweggründe verstärkt, die seit den 70er Jahren zur Abwanderung aus der katholischen Kirche führen.

Das Autorentrio berichtet von Tatiana Aparecida de Jesus. Die fünffache Mutter war eine drogenabhängige Prostituierte, bis sie eine kleine Pfingstgemeinde in der Innenstadt von Rio de Janeiro kennenlernte, die sich „Heiligung im Herrn“ nennt. Die 41jährige berichtet, daß der Pastor sie bei der ersten Begegnung umarmte, „ohne etwas zu fragen“. Die Frau ließ ihr altes Leben hinter sich. Heute besucht sie mit ihren Kindern jede Woche den Gottesdienst in der Gemeinde.

Laut Wall Street Journal haben sich allein seit Beginn der Corona-Krise eine Million Brasilianer evangelikalen oder pfingstlichen Gemeinden angeschlossen.

Der Wandel

Lateinamerika war, seit es Teil der spanischen bzw. portugiesischen Krone wurde, ein katholischer Kontinent. Das änderte sich erst im vergangenen halben Jahrhundert und dafür gibt es eine Reihe von Gründen, von denen längst nicht alle, aber doch wesentliche hausgemacht sind.

Die Autoren erinnern an eine Erhebung des chilenischen Meinungsforschungsinstituts Latinobarometro im Jahr 2018 (Katholisches.info berichtete), daß es bereits sieben Staaten gibt – Uruguay, die Dominikanische Republik und fünf Ländern in Mittelamerika –, die keine katholische Mehrheit mehr haben.

„Ein symbolischer Meilenstein ist, daß Brasilien, das von allen Ländern der Welt die meisten Katholiken hat, nach Schätzungen von Wissenschaftlern, die die religiöse Zugehörigkeit beobachten, noch in diesem Jahr zu einem katholischen Minderheitsland werden wird.“

Im Bundesstaat Rio de Janeiro ist das bereits Realität. Laut Volkszählung von 2010 sind dort noch 46 Prozent der Bevölkerung katholisch. In den Favelas, den Armenvierteln, sogar nur mehr etwas mehr als ein Drittel. José Eustáquio Diniz Alves, ein führender brasilianischer Demograph und ehemaliger Professor für Statistik, sagt:

„Der Vatikan verliert das größte katholische Land der Welt – das ist ein riesiger Verlust, der nicht mehr rückgängig zu machen ist.“

Bei gleichbleibendem Tempo werden, so Diniz Alves, „Anfang Juli weniger als 50 Prozent aller Brasilianer Katholiken sein“.

„Die Gründe für diese Verschiebung sind vielschichtig“, so das Wall Street Journal. „Dazu gehören politische Veränderungen, die die Vorteile der katholischen Kirche gegenüber anderen Religionen geschmälert haben, sowie die zunehmende Säkularisierung in vielen Teilen der Welt. Während der Pandemie haben die evangelikalen Kirchen die sozialen Medien besonders effektiv genutzt.“

Kritiker, so die Wirtschaftszeitung, verweisen darauf, daß die katholische Kirche nicht in der Lage sei „die religiösen und sozialen Bedürfnisse vieler Menschen, insbesondere der Armen, zu befriedigen. Lateinamerikaner beschreiben die katholische Kirche oft als unnahbar gegenüber den alltäglichen Kämpfen“.

Gerade dieser Punkt ist vielschichtig. Vertritt nicht gerade Franziskus, wie kein Papst vor ihm, die „Option für die Armen“? Ist es nicht er, der eine „arme Kirche der Armen“ fordert? Das Wall Street Journal legt den Finger in die Wunde.

„Das Aufkommen der Befreiungstheologie in den 1960er und 70er Jahren, als die katholische Kirche in Lateinamerika zunehmend ihre Mission als eine der sozialen Gerechtigkeit betonte und sich dabei in einigen Fällen auf marxistische Ideen stützte, konnte der Anziehungskraft der protestantischen Glaubensrichtungen nichts entgegensetzen.“

Die Autoren „übersetzen“ diese Aussage unter Zuhilfenahme eines „inzwischen legendären Witzes“, dessen Urheberschaft ungeklärt ist und sowohl katholischen als auch protestantischen Quellen zugeschrieben wird:

„Die katholische Kirche hat sich für die Armen entschieden und die Armen für die Pfingstler.“

Die Reportage erwähnt nicht, daß gerade die brasilianische Kirche bis hinauf zu den Bischöfen stark befreiungstheologisch geprägt ist. Sie erwähnt aber, daß die Massenabwanderung von Katholiken zu Freikirchen „weitreichende soziale und politische Folgen“ nach sich zieht.

„In Ländern wie Brasilien haben Konversionen zum Pfingstchristentum sozialkonservative Ansichten aus den Favelas in die Parlamentssäle getragen und dazu beigetragen, daß der rechtsgerichtete Präsident Jair Bolsonaro 2018 an die Macht kam.“

Bolsonaro selbst ist Katholik, seine Frau gehört einer evangelikalen Gemeinde an.

„Pfingstler und Evangelikale sind in seinem Kabinett stark vertreten und machen ein Drittel der brasilianischen Parlamentsabgeordneten aus.“

Während die traditionellen Landeskirchen der Reformation, ob Lutheraner, Reformierte oder Anglikaner, in Lateinamerika nie wirklich Fuß fassen konnten, erlebt die evangelikale Bewegung, die aus den USA kommt – die Pfingstbewegung ist ein Teil von ihr –, im spanisch- und portugiesischsprachigen Teil des amerikanischen Kontinents einen unerwarteten Siegeslauf. Dieser geht mit erheblichen politischen und sozialen Umbrüchen einher, die von manchen Ökonomen und Soziologen als „Aufholjagd“ bezeichnet wird und den ökonomischen und sozialen Anschluß an den sogenannten Westen meint.

Die Autoren sagen es nicht so deutlich, doch die Hinwendung von Teilen der katholischen Kirche zum Marxismus, dem Hervorbringen der Befreiungstheologie und ihrer „Modernisierung“ nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war selbst Auslöser des Erosionsprozesses. Verstärkt wurde dieser durch die US-Regierung, die als Alternative zu Staatsstreichen und Militärregierungen strukturelle Verbündete suchte. Aus diesem Grund förderte sie, besonders seit den 80er Jahren, den Export der evangelikalen Bewegung nach Lateinamerika.

Säkularisierung

Neben der Abwanderung zu den Evangelikalen gibt es auch die ersatzlose Abkehr von der katholischen Kirche. Der Einfluß der katholischen Kirche in den lateinamerikanischen Staaten nimmt aus beiden Gründen ab, die sich teilweise gegenseitig bedingen. Die Abtreibungslegalisierung in Argentinien, der Heimat von Papst Franziskus, spricht Bände. Gleiches gilt noch mehr für Mexiko. Obwohl es der Staat ist, in dem die katholische Kirche gegenüber dem evangelikalen Protestantismus am besten standhält, entschied der Oberste Gerichtshof im vergangenen September, die Tötung ungeborener Kinder zu entkriminalisieren.

Laut Angaben des Vatikans leben 41 Prozent aller Katholiken weltweit in Lateinamerika. Genaue Zahlen gibt es nicht, entsprechend variieren die Angaben. Alle Seiten sind sich allerdings einig, daß der Prozentsatz rückläufig ist. Laut einer Umfrage des Pew Research Center bekannten sich 2014 69 Prozent der Lateinamerikaner als Katholiken, obwohl 84 Prozent angaben, katholisch getauft worden und in der Kirche aufgewachsen zu sein. Neunzehn Prozent bezeichneten sich als Protestanten. Zwei Drittel davon als Pfingstler.

Papst Franziskus, so das Wall Street Journal, habe sich bereits in seiner Zeit als Erzbischof von Buenos Aires mit führenden Vertretern der Pfingstbewegung und der Evangelikalen getroffen. Auch als Papst bemühe er sich „um eine friedliche Koexistenz mit Andersgläubigen, anstatt die zunehmende Flut rivalisierender Glaubensrichtungen zu bekämpfen“. In diesem Sinne, auch daran erinnern die Autoren, hatte sich Franziskus „oft gegen missionarische Bemühungen ausgesprochen, die darauf abzielen, Konvertiten zu gewinnen“.

Franziskus hielt 2019 eine Amazonassynode ab, die sich mit einer Teilregion Lateinamerikas befaßte. Allerdings, so die Wirtschaftszeitung, sei dabei kaum über den Verlust an Gläubigen gesprochen worden, „obwohl der Bericht einer kirchlichen Agentur zeigte, daß 46 Prozent der 34 Millionen Einwohner des Amazonasgebiets keine Katholiken sind. Die Versammlung widmete sich mehr den ökologischen Herausforderungen der Region, einem der Hauptanliegen des derzeitigen Pontifikats.“

Vielschichtige Verquickungen

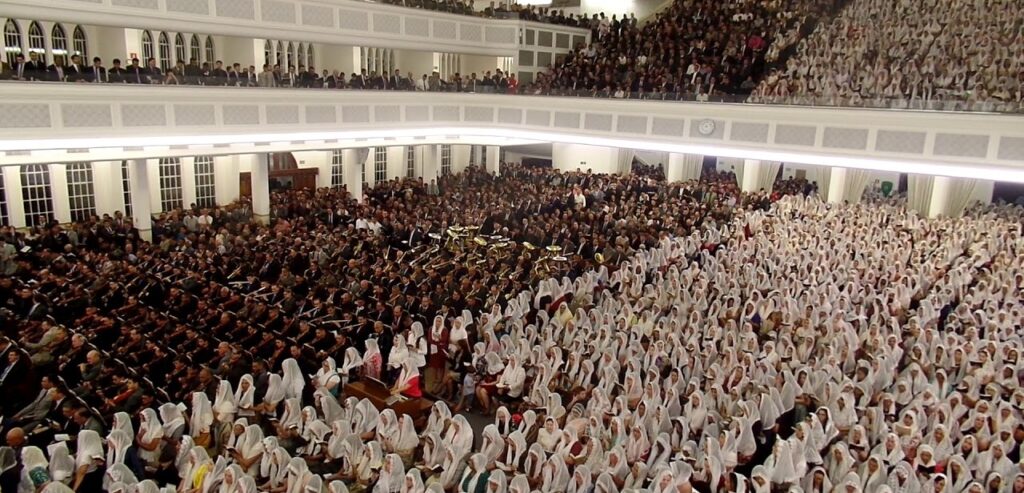

Die Autoren erinnern an den ersten Wandel, der mit der Unabhängigkeit von Spanien und Portugal im frühen 19. Jahrhundert einsetzte. Die kirchliche Hierarchie, eng mit den Kronen Spaniens und Portugals verbunden, unterstützte die Unabhängigkeitsbewegungen nicht, was zu einem Bruch mit den Eliten der neuen Republiken führte. Von ihnen nicht erwähnt wird, daß die Anführer der Unabhängigkeitsbewegung zumeist Freimaurer waren, was das Mißtrauen auf kirchlicher Seite noch vergrößerte. Die Folge war, daß die katholische Kirche damals den Status als Staatsreligion verlor. Während auf dem spanischsprachigen Festland des Kontinents zwischen 1809 und 1825 als Staasform die Republik durchgesetzt wurde, konnte sich in Brasilien die Monarchie bis 1889 halten, was eine bis heute nachwirkende, aktivere katholisch-konservative Strömung zur Folge hatte. Der Gegensatz zwischen Katholiken und Liberalen, der insgesamt die Zeit nach den Unabhängigkeitserklärungen prägte, bedeutete, von Ausnahmen abgesehen, aber keine Abwanderung zu anderen Religionsbekenntnissen. Wirkliche Konkurrenz auf Glaubensebene erhielt die Kirche erst mit den Umbrüchen nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch soziale und politische Aufbrüche und Unruhen, sowjetische Agitation, das Zweite Vatikanische Konzil und Amerikanisierung geprägt waren. Seither explodierte in manchen Ländern die Zahl der Pfingstler. In Brasilien versiebenfachte sie sich auf fast 50 Millionen, in Guatemala verzehnfachte sie sich auf fast drei Millionen.

„Die lockere Organisationsstruktur der Pfingstbewegung hat ihr geholfen, in den ärmsten Gegenden Lateinamerikas Fuß zu fassen, wo die Gemeinden sowohl materielle als auch geistliche Hilfe anbieten. Von Laien geleitete Kirchen mit nur wenigen Dutzend Familien organisieren Spenden von Reis und Bohnen für hungernde Familien, finanzieren Fußballclubs für Jungen, um sie von Drogenbanden wegzulocken, und organisieren eine private Gesundheitsfürsorge als Alternative zu Brasiliens maroden öffentlichen Krankenhäusern.“

Laut der PEW-Erhebung von 2014 war der am häufigsten genannte Grund, warum sich Katholiken der evangelikalen Form des Protestantismus anschlossen, „eine persönliche Verbindung zu Gott“. 81 Prozent der Befragten gaben dies an. Fast 60 Prozent nannten, daß sie in ihrer freikirchlichen Gemeinde „eine Kirche gefunden haben, die den Mitgliedern hilft“. Die informelle Struktur der Pfingst- und evangelikalen Kirchen ermögliche einen engeren Kontakt zwischen Kirchenführern und Gläubigen, so die Autoren.

Eine bereits 2007 durchgeführte Studie ergab, daß 60 Prozent der Evangelikalen mehr als einmal in der Woche in die Kirche gehen, während es bei den Katholiken 16 Prozent sind. Die Abgabe des Zehents verschaffte den evangelikalen Gemeinschaften in Brasilien finanzielle Kraft, „die es ihnen ermöglicht, in arme Vorstädte zu expandieren und politische Kampagnen zu finanzieren“.

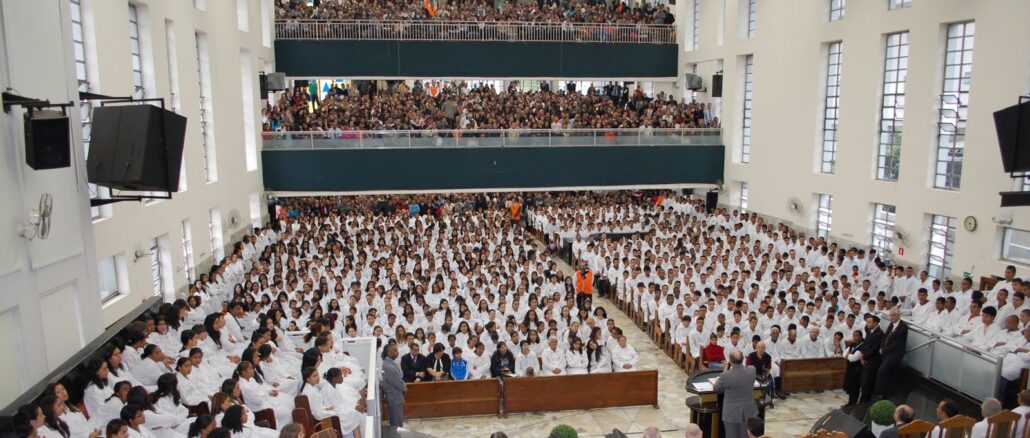

In der Innenstadt von São Paulo, der größten Metropole Südamerikas, steht eine 300 Millionen Dollar teure, fiktive Nachbildung des Salomonischen Tempels, ein betongewordenes Zeugnis für den kometenhaften Aufstieg der Evangelikalen. Der Tempel wurde 2014 von einer der größten und reichsten Pfingstlergemeinschaften Brasiliens, der Universellen Kirche des Königreichs Gottes, errichtet und bietet 10.000 Gläubigen Platz. Für die Errichtung wurde soviel Marmor aus Israel importiert, daß damit zehn Fußballfelder ausgelegt werden hätten können. Dort finden aber jede Woche u. a. auch Gruppensitzungen für Paartherapie statt, in denen Eheleuten geholfen wird, Krisen und Probleme zu überwinden, durch Tips, Vergebung und Heilung.

„Viele Pfingstler predigen die ‚Wohlstandstheologie‘ – in den USA eher als Wohlstandsevangelium bekannt –, die davon ausgeht, daß sich Gottes Gnade im materiellen Wohlstand widerspiegelt.“

Die evangelikalen Gemeinden seien Orte, „an denen man kein schlechter Mensch ist, wenn man von etwas Großem träumt und mehr verdienen will“, wird Josué Valandro, der Pastor der Attitude Church in Rio de Janeiro, einer evangelikalen Baptistengemeinde, zitiert.

Die Rückgewinnung

In den kommenden Jahren könnte das Wachstum der Pfingstbewegung in Lateinamerika zwar eine Obergrenze erreichen, doch werde das ihren Einfluß nicht absehbar schmälern.

Gut 22 Prozent der Katholiken Lateinamerikas bezeichnen sich in ihrer innerkirchlichen Zuordnung als „charismatisch“. Der bekannte Liturgiker Don Nicola Bux, der in der Reportage nicht erwähnt wird, hatte 2013 nach einem Besuch in Brasilien gesagt: Die Lücken, welche durch die Befreiungstheologie entstanden sind, könnten und sollten durch den überlieferten Ritus geschlossen werden.

Im Wall Street Journal wird zwar aufgezeigt, daß die Befreiungstheologie politische und soziale Fragen „über die religiöse Erfahrung gestellt“ habe, aber gleichzeitig die Gegenseite als „militanter konservativer Katholizismus“ dargestellt wird. Als dessen Beispiel wird Pfarrer Paulo Ricardo genannt, der die Befreiungstheologie als Häresie verurteilt und „Elemente von Bolsonaros Agenda begeistert“ unterstütze. Paulo Ricardo, der den Novus Ordo Missae als „defizitär“ bezeichnet, Texte des Liturgikers Peter Kwasniewski auf portugiesisch veröffentlicht und die Wiederaufnahme der Diskussion über das Zweite Vatikanische Konzil anregt, folgen auf Facebook 1,5 Millionen Menschen.

Papst Franziskus, so die Autoren, besuchte in seinem Pontifikat bereits zehn Staaten Lateinamerikas. „Aber er führt eindeutig keinen Kreuzzug, um die Region für den Katholizismus zurückzuerobern.“

Das Wall Street Journal schreibt es nicht: Franziskus gilt Kritikern selbst als Ausdruck jener Schieflage der Kirche, die in Lateinamerika einen historisch beispiellosen Erosionsprozeß auslöste, während er die „Gegenseite“, sowohl die charismatische als auch die traditionalistische ignoriert, korrigiert oder offen bekämpft wie durch das Motu proprio Traditionis custodes.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: MiL/Youtube/padrericardo.org