Von Pietro De Marco*

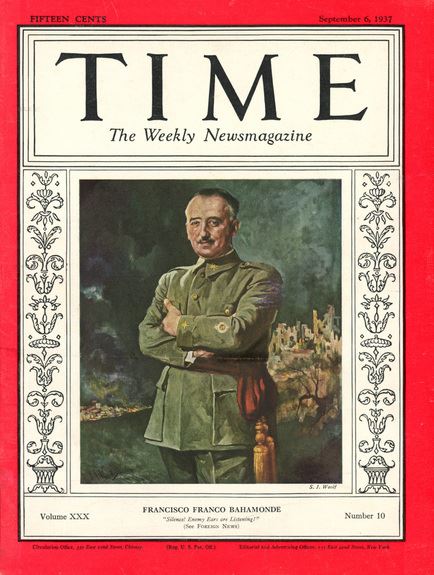

Vielen, besonders Spaniern, entgeht die Bedeutung der Umbettung der sterblichen Überreste von Francisco Franco aus der Valle de los Caidos, vor allem der tiefere, öffentliche ethische Rahmen, in dem diese geschieht. Das Ereignis setzt die Verdrängung der tragischen Komplexität und der menschlichen Lektion des Bürgerkrieges voraus und verschärft diese noch. Gemeint ist die Zeitspanne von der Vorgeschichte des Bürgerkrieges bis zur langen Friedenszeit, die auf ihn folgte, die vom General gewollt war und die – ein Paradox – ihm zu verdanken ist. Sie forderte Opfer und Kosten, aber es herrschte Frieden nach dem Brudermord.

Die Verdrängung, wenn nicht der Geschichte an sich, so aber zumindest ihrer Bedeutung und Sakralität, ist ein Folge des „zivilen“ Wiederaufbaus der Nach-Franco-Zeit und der ideologischen, „demokratischen“ Umerziehung. Der Aufbau der Demokratie, der für die Freiheit notwendig ist, verwüstet leider die Nationen: Wir müssen uns stärker bewußt werden, daß wir – da Demokraten – diese Verwüstungen dem Mangel an Freiheit und Rechten vorziehen. Wir müssen aber auch wachsamer sein.

Wer das Buch „Así empieza lo malo“ (2014, dt. Ausgabe „So fängt das Schlimme an“, 2015) des klugen Erzählers Javier Marías Franco (Jahrgang 1951) liest, begegnet einer rachsüchtigen Erinnerung, dem Paradigma einer bemerkenswert simplifizierten Vergangenheit – jedenfalls für einen Spanier. Ein Paradigma, das selbst keine Zweifel kennt und keineswegs zufällig einen jüngst veröffentlichten Roman durchzieht. Bei uns würde das nicht verwundern. Wir sind es gewohnt, die Rechnung mit dem Hochmut der „antifaschistischen“ Didaktik machen zu müssen, die sich in Büchern und im öffentlichen Diskurs kristallisiert. Hier handelt es sich aber um einen umgekehrten Prozeß. Das heutige Spanien hat sich vom Bewußtsein entfernt, das noch in den 70er Jahren lebendig war, eine Tragödie hinter sich gelassen zu haben, aus der Sieger und Besiegte mit der Erinnerung an ein Heldentum hervorgingen, das mit zuviel unschuldigem und zu absurd vergossenem Blut beschmutzt ist. Es finden sich einige Analogien zu unserem kleineren Bürgerkrieg von 1943–1946, dessen wir uns heute bewußt sind.

In diesem tragischen Bewußtseinsverlust unterwirft sich Spanien geistig dem ideologischen Aktivismus des PSOE [Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens] und den Extremismen der Salons, die Verbündete der antiklerikalen Subkulturen sind. Diese wollen noch nach 80 Jahren ihre politischen Prozesse (gegen Gespenster) und posthumen Säuberungen durchführen. Sie wollen mit großem zeitlichem Abstand vollziehen, was in Italien 1945/46 vollzogen wurde.[1] Dort löst diese Abrechnung heute aber in den meisten nur mehr Schrecken und Scham aus. Das sind keine Dinge, die zur politischen Werbung taugen, nicht einmal mehr für symbolische Gesten.

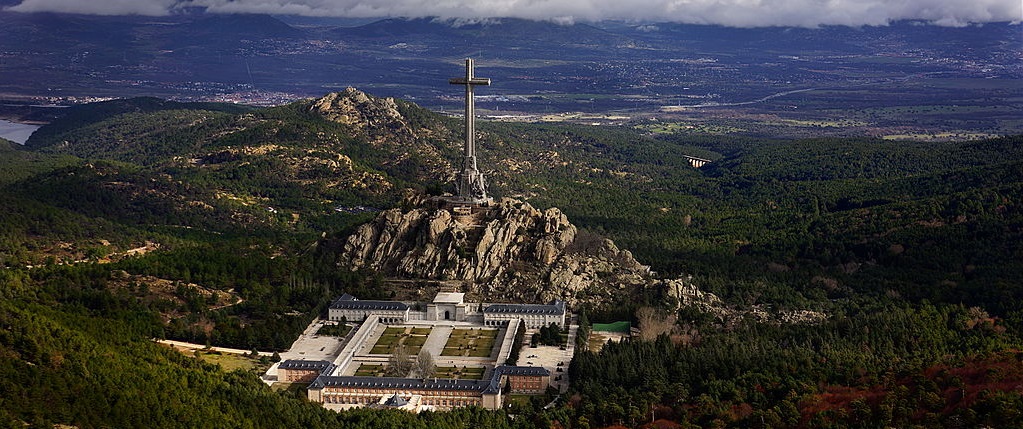

Liest man über die monumentale Gedenkstätte der Valle de los Caídos (1959 zum 20. Jahrestag des Kriegsendes in der geschichtsträchtigen Guadarrama eingeweiht und zugänglich gemacht), was von der Presse und an Sachbüchern in den vergangenen Jahren veröffentlicht wurde, kann man erkennen, wie die Entweihung und Zertrümmerung, die im Gange ist, und deren bisherigen Höhepunkt die Umbettung der sterblichen Überreste Francos darstellt, unter dem Druck eines abstrakten Geschichtsbewußtsein von Historikern und Ideologen erfolgt, denen die postmoderne Apathie die Gedanken und auch die Möglichkeit verdunkelt, verstehen zu können, was es heißt, mit der Waffe in der Hand für etwas zu kämpfen.

Im üblichen demokratischen Narrativ gibt es nur Opfer, die „Unseren“, und Schlächter, die „Anderen“, denn die „Unseren“ können keine Schlächter sein, bestenfalls tugendhafte Rächer. Entsprechend seien alle anderen aus dem Denkmal zu vertreiben. Auch die jüngste Generation der spanischen Bischöfe scheint in der Simplifizierung dieses subtilen Nebels zu leben, in der die katholischen Märtyrer des Bürgerkrieges nicht mehr sichtbar sind, und falls doch noch sichtbar, nicht wiederzuerkennen sind, und falls doch noch wiederzuerkennen, nur peinlich sind. Vielleicht ist es auch für die Bischöfe, wie für die politischen Parteien, ein „verwünschtes Erbe“. Für Johannes Paul II. galt das nicht. Er leitete entschlossen die Heiligsprechung ein, die auch von Papst Franziskus fortgesetzt wird.

Dabei wußten es alle: Im tragischen Knoten eines Konfliktes, bei dem es um die letzten Werte ging, dem Wesen des Bürgerkrieges, fanden diese Märtyrer ihren Schlächter gerade in der „guten Sache“. Franco war es, der eine noch viel größere Zahl an Märtyrern verhinderte, und es auch verhinderte, daß Spanien das Schicksal vorwegnahm, das dann die Staaten und Völker im östlichen Europa traf, als der reale Sozialismus den Eisernen Vorhang errichtete.

Standen die Märtyrer etwa auf der falschen Seite? Warum sollten die Bolschewisten und Anarchisten die richtige Seite sein? Mit welcher Schamlosigkeit des historisch-politischen Urteils kann man heute einen solchen Maßstab anlegen?

Das gilt erst recht, wenn die kollektiven Hoffnungen der 30er Jahre in den Kontext der kommunistischen Revolution und der Sowjetunion gestellt werden. Das gilt auch für die Heiligkeit, derer, die sich widersetzten, und für die politische Ernsthaftigkeit jener, die sich 1936 gegen einen bloßen Schein von Rechtsstaatlichkeit erhoben, und gegen eine bloße Hülle von Staat, der sich in der Hand umstürzlerischer Kräfte befand. Die Legitimität des „Alzamiento“, der Erhebung, ist das Thema, über das ich besonders und in Ruhe sprechen möchte. Man kann sie mit guten Gründen verteidigen, sogar besseren, als jene der politischen Linken, mit denen noch heute der bewaffnete Aufstand zur Machtergreifung in Asturien (1934) gefeiert wird. Es berührt unangenehm, daß der „Alzamiento“ Francos heute „natürlich“ unrechtmäßig erscheint, wie jüngst in einem italienischen Fernsehsender behauptet wurde. Das ist nur möglich, weil die historische Wahrheit in Vergessenheit geraten ist, vom Bewußtsein für das Wirken des Bösen in der Geschichte ganz zu schweigen. Es geht um das Vergessen einer Geschichte, in der Helden und Monster und Opfer überall sind, was ein Nachdenken darüber erschwert. Das ist etwas, was für die Disziplinierung des öffentlichen Bewußtseins durch die progressiven Kräfte inakzeptabel ist.

Auch das einende Band unter dem Zeichen des Kreuzes über der monumentalen Gedenkstätte der Valle de los Caídos scheint heute nur mehr ertragen zu werden. Die Gedenkstätte ist nicht nur Ausdruck eines weltlichen Denkmals. Es ist vielmehr ein explizit katholisches Monument mit einer großen Heiligkreuzkirche, mit der unübersehbaren Präsenz von Sakralkunst und mit einem Kloster, das eigens errichtet wurde, und dessen Mönche hier ständig die Messe zelebrieren.

Das konnte auch gar nicht anders sein, denn die Vergebung erfolgt unter dem Zeichen des Kreuzes, und das enorme Kreuz über der Anlage drängt auch die Menschen dazu, die von sich aus weniger geneigt sind, zu vergeben. Die große Pietà über dem Portal der Felsenbasilika ist für jeden Besucher ein präziser Wegweiser. In der Gedenkstätte ist alles untrennbar miteinander verbunden und muß auch so sein, wenn noch etwas eine Bedeutung haben soll. Weder sind die Toten von den Bauwerken zu trennen noch die Bauwerke von den Toten, die vielleicht an die 50.000 ausmachen – Opfer und Täter beider Seiten zusammen. Zu dieser untrennbaren Einheit gehört auch das Grab von Franco, ein Erdgrab unter einer schlichten Grabplatte, nahe dem Hauptaltar im Halbschatten des großen, etwas gespenstischen Hauptschiffes. Die Valle de los Caídos befindet sich unweit des Escorial.

Nur eine verirrte, weltliche Postmoderne auf der Suche nach eigenen Ritualen und Würdevollem kann die Auflassung und Veränderung einer religiösen und weltlichen Anlage von solcher Kraft und Demut wollen. Das Ersatzritual ist hier die Umbettung, die Entfernung der sterblichen Überreste Francos und die Beseitigung seines Grabes. Das Grabmal von Francisco Franco, dem Mann der Vergebung von 1940, als er das Werk der Befriedung und Aussöhnung (wenn auch gewiß in autoritärer Form) begann, darf nicht geehrt werden, obwohl dieses Werk von den Spaniern bis heute genossen wird. Es wird geopfert, das heißt, versteckt und „normalisiert“ im Namen einer „neuen“, geschwätzigen und rachsüchtigen Befriedung. Ich frage mich und werde spanische Freunde fragen, die sicher andere Dinge mehr beschäftigen, ob sie sich wirklich dessen bewußt sind, was hier geschehen ist.

Ein Nachtrag:

Diese Gedanken zu Franco entstanden nicht zufällig. Ich führe einen alten, langen Kampf – mit Kojève, Voegelin und Besançon – gegen den sentimentalen Verfall des Westens, das heißt, gegen diese Haltung der wohlwollenden Offenheit und des Verständnisses für alle Positionen, aber unfähig, über allgemeine moralische Appelle hinauszugehen. Dadurch werden, angesichts der wirklichen Probleme, nur theoretisch und politisch konfuse Kompromisse von geringer Qualität produziert.

Die Überzogenheit an guten Gefühlen, die zum Gutmenschentum rufen, was zwar suggestiv ist, aber ergebnislos bleibt, ist in Wirklichkeit ein Weltverständnis, in dem seit Jahrzehnten nicht caritas herrscht, sondern Humanitarismus und Gewaltlosigkeit, die heute mit allen Kämpfen für Individualrechte, mit dem Status und mit den ethischen und anthropologischen Optionen in Verbindung gebracht werden und sich gegen Ordnung und Strafe richten. Auch die Forderung nach Euthanasie erfolgt auf dieser Ebene. Dasselbe gilt für die Wohlfühlethik (gegen die der Pflicht), die tendenziell hedonistisch ist.

Die Christologie, die sich der Theologie des erlösenden Opfers entgegenstellt, gehört dieser „gewaltlosen“ Deklination des westlichen Christentums an, die durch eine fortschreitende Verfälschung des Alten und Neuen Testaments erfolgt. Heute geschieht das aus Angst, sich den Sichtweisen und humanitären Sensibilitäten der Kultur der „aufgeklärten“ und zu Gericht sitzenden Ungläubigen zu stellen. Man müßte, wie man es bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil getan hat, sich den Herausforderungen stellen, die Gegensätze herausarbeiten und auf Widersprüche antworten, und das in aller Tiefe, nämlich der Tiefe des Geheimnisses Gottes, aber auch des Bösen. Auf dem Weg des Gutmenschentums – als Ideologie des entropischen Prozesses – der Menschheit zu Frieden und Ruhe als Selbstzweck, nimmt die Katholizität in den tiefen Ebenen, ohne es zu bemerken, humanitäre, sozialistische, neobuddhistische und neuchristliche Abirrungen des 19. Jahrhunderts und den neuesten Pazifismus auf.

Papst Franziskus ist ein Ausdruck davon.

*Pietro De Marco, Professor der Soziologie an der Universität Florenz und an der Hochschule für Religionswissenschaften in Florenz mit dem Schwerpunkt Religions- und Kultursoziologie. Der promovierte Philosoph befaßt sich zudem mit der europäischen Ideengeschichte der Renaissance und der frühen Neuzeit sowie dem jüdischen, frühchristlichen und islamisch-mittelalterlichen Denken. 2015 gehörte er anläßlich der zweiten Familiensynode zu den Erstunterzeichnern des Internationalen Appells an den Papst zur Zukunft der Familie.

Siehe zu Pietro De Marco auch:

Bild: Wikicommons

[1] In Italien verübten kommunistische Partisanen bei Kriegsende und noch Monate danach Selbstjustiz gegenüber politischen Gegnern, vor allem faschistischen Funktionären und Parteigängern. Es wurden aber auch private Rechnungen beglichen. Die Sieger nützten die Stunde, Rache zu nehmen. Dabei ging es für die kommunistischen Verbände gar nicht mehr so sehr um den besiegten Faschismus, sondern um die Machtübernahme und die Gestaltung der Nachkriegsordnung. Zu den bevorzugten Opfern gehörten daher auch katholische, bürgerliche, monarchistische Partisanen, die als potentielle Konkurrenten auszuschalten waren. Unter den Opfern in odium fidei waren auch zahlreiche Priester und der 14 Jahre alte Rolando Rivi, weil er als bischöflicher Gymnasiast bereits die Soutane tragen durfte, was ihn als „Klerikalen“ auswies. Die Zahl der Opfer jenes kommunistischen Nachkriegsmordens, vor allem im „Dreieck des Todes“ in der Emilia-Romagna, wird von Historikern mit rund 12.000 angegeben (Untergrenze), Anm. GN.