Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker

Leonhard Bernstein, der berühmte Dirigent des New Yorker Philharmonischen Orchesters, hatte am 9. Oktober 1958 vor Konzertbeginn vom Tode Papst Pius XII. erfahren. Als er an sein Dirigentenpult trat, bat er um „eine Minute des Schweigen zum Tode eines wahrhaft großen Mannes“. Bernstein war der Sohn jüdischer US-Einwanderer aus der Ukraine. Wenn er den Pius-Papst einen großen Mann nannte, dann vermutlich wegen dessen Judenrettung im Zweiten Weltkrieg. Er wusste davon vom Hörensagen.

Ein betroffener Zeitzeuge der NS-Judenverfolgung in Italien war Israel Zolli, seit Kriegsbeginn Oberrabbiner in der jüdischen Gemeinde Roms. Als im September 1943 der berüchtigte SS-Obersturmbannführer (Oberstleutnant) Herbert Kappler mit seiner Sicherheitspolizei und dem SD die Kontrolle in Rom übernahm und die römischen Juden drangsalierte, wandte sich Zolli an den Papst mit der Bitte um Unterstützung und Hilfe gegen die drohende Deportierung. Von den 9600 Juden, die von der SS in der Razzia am 15. Oktober gesucht wurden, gerieten knapp 1500 in Gefangenschaft. Tausend davon wurden später deportiert. Drei päpstliche Interventionen verhinderten, dass die meisten Juden bei der Razzia angetroffen wurden. Ein versteckter Aufruf im Osservatore Romano hatte viele jüdische Bewohner vor dem Aufenthalt in ihren Häusern gewarnt. Auf gleiche Weise wurden die Katholiken durch vatikanische Publikationen aufgefordert, den Flüchtenden in ihren Häusern Asyl zu geben. Jedenfalls konnten mehre tausend Gesuchte privat untertauchen. 4447 Juden wurden auf Weisung des Papstes in Klöstern und kirchlichen Häusern versteckt und versorgt: in Rom, im Vatikan oder in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo, wo zeitweise bis zu 8.000 Flüchtlinge Unterschlupf fanden. Von der Gesamtheit der römischen Juden wurde „85 Prozent von Priestern, Mönchen, Nonnen und katholischen Laien versteckt“, so der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapide. Er umreißt die Größendimension der päpstlichen Hilfe in Italien so: „

Allein in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 brachte das Hilfswerk des Vatikans über eine Million Dollar für Lebensmittel und Kleidung für 90.000 bedürftige ‚Zivilisten’ in Ordenshäusern, Hospitälern, Kliniken und Heimen auf.“

Den Anteil der Juden daran schätzt er auf 55.000 Personen.

Jüdische Zeitzeugen ehren Papst Pius XII. für seine Rettungstaten

Zolli notierte damals in seinem Tagebuch:

„Der Heilige Vater sandte ein Handschreiben an die Bischöfe, in dem er sie anwies, die Klausur in den Klöstern und Konventen aufzuheben, damit sie Zufluchtsstätten für die Juden werden konnten. (…) Kein Held der Geschichte hat ein tapfereres und stärker bekämpftes Heer angeführt als Pius XII. im Namen der christlichen Nächstenliebe. Bände könnten über seine vielfältige Hilfe geschrieben werden. Er steht wie ein Wächter vor dem heiligen Erbe des menschlichen Leids. Er hat in den Abgrund des Unheils geblickt, auf das sich die Menschheit zubewegt. Die Größe der Tragödien hat er ermessen und vorausgesagt: als klare Stimme der Gerechtigkeit und Verteidiger des wahren Friedens.“

Am 17. Februar 1945 trat der hochgelehrte Rabbi in die katholische Kirche über – „in unveränderter Liebe zum Volk Israel in all dem Leid, das über es gekommen ist“. Bei seiner Taufe nahm er aus Dankbarkeit gegenüber demwahrhaft großen Judenretter den Taufnamen des Papstes an: Eugenio.

Ein anderer Zeitzeuge, der berühmte Physiker Albert Einstein, schrieb – beeindruckt vom Engagement des Papstes – am 23. Dezember 1940 im Time Magazin:

„Nur die Kirche blieb aufrecht stehen, um den Kampagnen Hitlers zur Unterdrückung der Wahrheit den Weg zu versperren.“

Der jüdische Nobelpreisträger drückte seine „Bewunderung“ für Papst und Kirche aus, da sie „allein den Mut und die Hartnäckigkeit gehabt haben, auf der geistigen Wahrheit und moralischen Freiheit zu bestehen“.

1955 spielte das Israelische Philharmonische Orchester vor Papst Pius XII. als „Dank für das gewaltige Werk menschlicher Hilfe, das von seine Heiligkeit vollbracht wurde, um eine große Zahl von Juden während des 2. Weltkriegs zu retten.“

Zum Tode des Pius-Papstes am 9. 10. 1958 telegraphierte die damalige israelische Außenministerin Golda Meir an den Vatikan:

„Wir nehmen an der Trauer der Menschheit über das Hinscheiden Seiner Heiligkeit des Papstes Pius XII. teil. In einer von Kriegen und Uneinigkeit bedrückten Welt vertrat er die höchsten Ideale des Friedens und des Mitleids. Als in dem nationalsozialistischen Jahrzehnt unser Volk ein schreckliches Martyrium überkam, hat sich die Stimme des Papstes für die Opfer erhoben. Das Leben unserer Zeit wurde von einer Stimme bereichert, die über den Lärm der täglichen Streitigkeiten hinweg deutlich die großen sittlichen Wahrheiten aussprach. Wir betrauern einen großen Diener des Friedens.“

Der Pius-Papst erhob seine Stimme für die Opfer der NS-Verfolgung

Bemerkenswert an diesen zeitgenössischen Zeugnissen für Pius XII. ist neben der Dankbarkeit für die Hilfs- und Rettungstaten des Papstes die mehrfache Erwähnung, dass er seine Stimme für die Opfer der NS-Aggressionen, für die sittlichen Wahrheit und das Anstreben des Friedens erhoben habe. Diese Zusammenfassung päpstlicher Verlautbarungen entsprach dem ausdrücklichen Programm Pius XII. in seiner ersten Enzyklika Summi Pontificatus kurz nach Kriegsbeginn. Darin warnte er auf der Grundlage des für die Menschheit gültigen Naturrechts vor den Folgen von Rassismus, Nationalismus und totalitärem Staat.

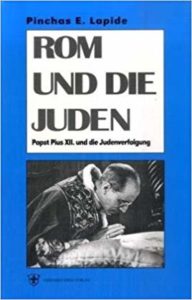

Neun Jahre nach Pius’ Tod publizierte der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapide ein Buch über „Rom und die Juden. Papst Pius XII. und die Judenverfolgung“. Das war einer jener Bände über die Hilfe‑, Schutz- und Rettungsmaßnahmen von Papst und Kirche während der NS-Verfolgungszeit, von denen Oberrabbiner Zolli gesprochen hatte. Der in Wien geborene und 1940 nach Palästina geflüchtete Lapide hatte beste Voraussetzungen dafür, eine solche Dokumentation zu erstellen. 1943/44 kämpfte er als Offizier einer jüdischen Brigade an der Seite der Amerikaner in Italien. Nach dem Krieg studierte er in Jerusalem Romanistik. Von 1951 bis ’69 arbeitete er für die israelische Regierung als Leiter des Presseamtes und im Konsulat in Mailand. Während dieser Zeit promovierte er in Köln im Fach Judaistik. Für seine Dokumentation nutzte Lapide seine guten Kontakte zu Überlebenden aus vielen europäischen Ländern, sichtete Quellen und die damalige Literatur zum Thema Juden, Kirche und NS-Staat. Zu zehn Ländern, in denen die Nazis auf Juden Zugriff hatten, stellte er eigene Untersuchungen zusammen, wie Papst und Kirche Juden in der Verfolgungsnot unterstützt hatten. Die Länder waren Italien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Polen, Frankreich, Holland und Belgien. Das Ergebnis seiner Studien fasste er auf Seite 188 so zusammen:

„Der Heilige Stuhl hat mehr getan, den Juden zu helfen, als jede andere Organisation des Westens, einschließlich des Roten Kreuzes. Pius XII. hat während des Krieges direkt oder indirekt das Leben von etwa 860.000 Juden gerettet.“

Hochhuths „Stellvertreter“ war der Startschuss zu einer Verleumdungskampagne

Als Pinchas Lapide 1967 seine Dokumentation veröffentlichte, stieß sie nur auf mäßiges Interesse. In der öffentlichen Meinung hatte sich schon bald nach dem Tode des Pius-Papstes der Wind gegen ihn gedreht. 1963 gab der deutsche Schriftsteller Rolf Hochhuth mit seinem Stück „Der Stellvertreter“ den Startschuss zu einer Verleumdungskampagne gegen das verstorbene Oberhaupt der katholischen Kirche. Das Werk war inspiriert vom russischen Geheimdienst KGB und uraufgeführt durch den Kommunisten Erwin Piscator. Es war in den ersten Jahren in der Gesellschaft durchaus umstritten, bei Historikern sowieso. Viele internationale Bühnen, auch in Israel, hielten sich zurück. Aber in den 70er und 80er Jahren wurde Hochhuths Kritik an Papst und Kirche in der NS-Zeit immer populärer. Sie passte in den linken Zeitgeist einer neuen Generation von Kritikern, Historikern und Publikum. Dabei war die Tendenz des Stückes erkennbar ideologisch ausgerichtet und nicht durch seriöse historische Forschung gedeckt. Angesichts der oben aufgeführten jüdischen Dankadressen und Dokumente war Hochhuths Hauptthese sogar hochgradig absurd: Er behauptete, der Papst wäre aus egoistischen Motiven und in kaltherzigem Bereicherungsstreben gegenüber der NS-Judendeportation und ‑ermordung gleichgültig eingestellt gewesen und hätte deshalb auf einen lauten Protest gegen den Judenmord verzichtet. Dieses angeblich passive Verhalten des Papstes, sein vermeintliches Schweigen, klagte Hochhuth ausdrücklich als „Verbrechen“ gegen die Menschlichkeit an. Andere Schriftsteller und Historiker schwenkten auf seine Linie ein, indem sie alte und neue Dokumente im papstkritischen Sinn interpretierten, um an der schwarzen Legende weiterzustricken. Höhepunkt der Rufmordkampagne war das Buch des englischen Schriftstellers John Cornwell von 1999 mit dem Titel: „Hitler’s Pope. The Secret History of Pius XII.“ Hitler und der antisemitische Pacelli hätten schon frühzeitig im Gleichschritt gehandelt. Dass der zentrale Beleg, Eugenio Pacelli hätte schon 1919 als Nuntius einen antisemitischen Brief nach Rom geschickt, inzwischen als Fälschung aufgeflogen ist, ficht Autor und Öffentlichkeit nicht an.

Hochhuth und seine Anhänger vertreten die These, als wenn der Pius-Papst mit einem lauten Protestaufruf gegen die Judendeportationen den Massenmord der Nazis hätte stoppen oder mindestens einschränken können. Damit hätten sich Papst und Kirche zugleich größten Respekt von allen Menschen guten Willens verschaffen können.

Die historischen Erfahrungen sprachen gegen einen lauten öffentlichen Protest

Seriöse Historiker sind zu einer spekulativen Voraussage über die Effektivität eines päpstlichen Aufrufs sehr zurückhaltend bis skeptisch. Zu viele Variablen und Bedingungen hätten dafür geprüft und eingeschätzt werden müssen. Erst recht verbietet sich auf dieser unsicheren Basis ein ethisches Urteil über Pius XII. Aus der Sicht des Papstes sprachen seine historischen Erfahrungen gegen die Effektivität von lauten Protesten. Als er im Herbst 1939 öffentlich scharf gegen die nationalsozialistische Drangsalierung von Kirche und Volk in Polen protestierte, verschärften die Nazis ihren Verfolgungskurs. Die polnischen Bischöfe baten daraufhin den Papst um Zurückhaltung bei öffentlichen Protesten und rieten zu anderen Formen von Intervention. Ähnliche Folgerungen musste der Pius aus dem Protest-Hirtenbrief der holländischen Bischöfe gegen die Judendeportation ziehen, der unmittelbar zu verschärften NS-Maßnahmen führte in Form der Deportation von 245 getauften Juden. Im Vergleich dazu waren die päpstlichen Interventionen und verdeckten Aufrufe gegen die angeordnete Deportation der Juden Roms weitaus erfolgreicher, wie oben geschildert. Und in der Gesamtbilanz konnten die päpstlichen Hilfs- und Rettungsinitiativen ohne laute Proteste und Ankündigungen eine beeindruckende Effektivität aufweisen, wie Lapide in seiner Dokumentation belegte. Aber das alles wusste man erst im Nachhinein genau. In der historischen Entscheidungssituation war das keineswegs so klar. In verschiedenen Dokumenten ist überliefert, dass sich der Papst über den Einsatz der effektiveren Mittel und Methoden vielfach den Kopf zerbrach, also zu der Frage: Würden mehr Menschen durch einen lauten päpstlichen Protest gerettet oder durch diskrete Hilfe bei diplomatischen Verlautbarungen? In einer Mitteilung an einen päpstlichen Kurier nach Polen und Russland gab der Papst selbst seine Antwort dazu bekannt: Übermitteln Sie es allen, die unter den Nazis leiden:

„Mehrmals habe ich daran gedacht, den Bannstrahl auf den Nazismus zu schleudern, um vor der zivilisierten Welt die Bestialität der Judenausrottung zu brandmarken. (…) Nach vielen Tränen und Gebeten bin ich aber zu dem Urteil gekommen, dass ein Protest von mir nicht nur niemandem nützen, sondern den wildesten Zorn gegen die Juden entfesseln und die Akte der Grausamkeit vervielfältigen würde.“

Darüber hinaus hätte ein öffentlicher Protest die diskreten humanitären Hilfs- und Rettungsmaßnahmen beeinträchtigt, die Papst und Kirche durchführten. Zu einem ähnlichen Urteil war auch das Internationale Rote Kreuz gekommen. Der Papst fügte seinen Worten den Satz hinzu:

„Vielleicht hätte ein feierlicher Protest mir von der zivilisierten Welt ein Lob eingetragen; aber er hätte den armen Juden eine noch unerbittlichere Verfolgung gebracht.“

Genau das, was spätere Kritiker für einen lauten Protest anführten, Respekt und Reputation der Kirche vor der Welt, lehnte der Papst im Sinne einer nach Sache und Effektivität abgewogenen Entscheidung ab.

Schuldverschiebung als Selbstrechtfertigung des Tätervolkes

Zum Schluss soll noch mal die Frage erörtert werden, warum Hochhuth mit seinem Verleumdungsstück gegen Papst und Kirche in den letzten 50 Jahren auf so große Resonanz im In- und Ausland stieß. Die allgemeine Herleitung aus dem linken Zeitgeist ist sicherlich richtig, erklärt aber nicht die Wucht und Penetranz der Anschuldigung, mit denen viele Zeitgenossen Papst und Kirche als Kollaborateure der Nazis beim Holocaust brandmarkten.

Bei der Fokussierung auf die angebliche Schuld der Kirche ergibt sich der Nebeneffekt, dass sich andere Mitverantwortliche für die Naziverbrechen aus dem öffentlichen Blickfeld stehlen konnten. Oder ist diese Ablenkung von den Mittätern vielleicht die eigentliche Triebkraft hinter der Rufmordkampagne gegen Papst und Kirche? Die Deutschen wurden und werden von englisch schreibenden Autoren wie Daniel Goldhagen, teilweise auch von den eigenen Medien, als ein „Tätervolk“ charakterisiert, das aktiv und durch passives Wegsehen für den Massenmord an den Juden verantwortlich gewesen wäre. Dieser Vorwurf – als Kollektivschuld sicherlich unberechtigt – lastet auf den Deutschen. Bietet sich da nicht die Abschiebung der Schuld auf die Kirche als Entlastungsstrategie an? Die Schuldverschiebung wirkt als Relativierung der eigenen Schuld und damit als Selbstrechtfertigung: Wenn schon die Kirche als moralische Anstalt gegenüber den Nazis versagt habe, dann kann die Kollaboration der deutschen Mitläufer und Mittäter doch nicht so schlimm gewesen sein.

Protestantische Schuldrelativierung durch Schuldzuschreibung an die Katholiken

Hochhuth hat einmal als Motiv für sein Stück angegeben, dass seines Erachtens nach dem Krieg die katholische Kirche gegenüber der evangelischen zu gut dagestanden wäre bezüglich der NS-Vergangenheit. Tatsächlich galt die Kirche in den fünfziger Jahren als unbelastet, während die Zeitgenossen noch sehr genau wussten, wie eng die Deutschen Christen der evangelischen Kirche mit Nazi-Staat und ‑Partei verstrickt waren. Die Mehrheit der protestantischen Kirchenleitungen unterstützte aktiv die judenfeindlichen Erlasse und Maßnahmen der Hitlerregierung, was die katholischen Bischöfe nicht taten. Noch 1941 stellten sich elf evangelische Landesbischöfe öffentlich hinter den NS-Judensternerlass, der zur Absonderung der Juden als Vorbereitung der Deportation diente. Während im katholischen Klerus die Parteimitgliedsquote bei 0,3 Prozent lag, nutzten annähernd tausend evangelische Pfarrer als NS-Parteimitglieder Kanzel und Talar, um mit klerikaler Einflussmacht für Ideologie und Praxis der Nazis zu werben und gegen Juden zu hetzen. Die aktive Unterstützung der Hitlerschen Rassen- und Judenpolitik war tief in der protestantischen Lehre und Kirche verankert, während der katholische Klerus gegenüber der nationalsozialistischen Rassenideologie weitgehend resistent blieb.

Nach einigen Nachkriegsjahren der Scham gelang es den evangelischen Meinungsführern, unter dem Mantel der allgemeinen menschlichen Schuld und Sündigkeit die konkrete Mittäterschaft der lutherischen Kirchen an den Naziverbrechen zu verdecken. Parallel zu diesem Prozess der protestantischen Schuldrelativierung nahm die Schuldzuschreibung an die katholischen Bischöfe zu. Auslöser dafür war die Publizierung von Hochhuths „Stellvertreter“. Linke Journalisten und Historiker dominierten die öffentliche Debatte mit dem lancierten Vorwurf, auch die katholischen Bischöfe und Pfarrer hätten zu wenig Zivilcourage zum öffentlichen Protest gegen die NS-Judenpolitik gezeigt. Dabei war ein Drittel des katholischen Klerus einschließlich der Bischöfe von den Nazi-Behörden gerügt, bestraft und verfolgt worden. Im KZ Dachau saßen zehnmal so viele Priester ein als evangelische Pfarrer. Auch im kirchlichen Bereich konnte man in der öffentlichen Debatte die Tendenz einer wahrheitswidrigen Entlastungsstrategie erkennen, indem die historische Schuld von Protestanten auf die katholische Kirche als geschichtspolitischer Sündenbock abgewälzt wurde.

Antisemitische Tendenzen in den westlichen Ländern

Schließlich ist zu prüfen, ob dieser Schuldverschiebungsprozess auch für nicht-deutsche Länder gilt. Zu der Tribunalisierung von Papst und Kirche bezüglich des NS-Verhältnisses fällt auf, dass gegenüber anderen westlichen Ländern nicht der gleiche Maßstab an Be- und Verurteilung angelegt werden. Es wird nicht mit der gleichen Vehemenz danach geforscht, ob diese Staaten alle Möglichkeiten der Judenrettung ausschöpften oder entschlossen gegen die Judenverfolgung der Nazis handelten. So wird etwa die folgende Frage nur marginal behandelt: Warum hat der amerikanische Präsident Roosevelt, der seit 1942 detailliert über Massentransport und Massentötung in Auschwitz informiert war, in den letzten drei Kriegsjahren nicht einmal die Bahnlinien zu den Vernichtungslagern bombardiert? Damit wäre eine effektive Reduzierung der Mordrate mit größerer Wahrscheinlichkeit erreicht worden als mit der nicht abzuschätzenden Wirkung eines lauten Papst-Protestes. Das Holocaust-Museum in New York macht den Antisemitismus in Teilen der amerikanischen Regierung für das Nichthandeln verantwortlich. Dieses heikle Thema möchten aber die westlichen Historiker und Medien lieber nicht vertiefen oder gar zu einem Skandal aufbereiten. Damit würde man sich mit der US-Supermacht anlegen. Da ist es doch leichter und ungefährdeter, auf die Kirche zu zeigen und Cornwells unbelegte These hinauszuposaunen: „Pius XII. war antisemitisch!“

Aber auch andere westliche Staaten haben noch antisemitische Leichen im Keller, zu denen Forscher und Medien sich gerne ausschweigen. Auf der Völkerbundkonferenz im französischen Badeort Évian-les-Bains bei Genf tagten im Juli 1938 Vertreter von 32 westlichen Staaten, um die rapide ansteigende Zahl von flüchtenden Juden aus Deutschland und dem angeschlossenen Österreich aufzunehmen. Es ging um ca. 700.000 potentielle jüdische Flüchtlinge, die das Nazi-Regime loswerden wollte. Doch fast alle Staaten mauerten und schoben Ausflüchte vor. Großbritannien sagte nein zu jüdischen Flüchtlingen mit der fadenscheinigen Begründung: „Wir sind kein Einwanderungsland.“ Auch in dem britischen Mandatsgebiet Palästina, dem wichtigsten Auswanderungsland seit Hitlers Machtergreifung, hatten die Briten seit 1936 den jüdischen Zuzug weitgehend gestoppt. Belgien schob „gesellschaftliche Erschütterungen“ durch die Aufnahme deutscher Juden vor. Von dem Schweizer Delegierten ist eine offen antisemitische Erklärung bekannt: „Wir haben nicht seit 20 Jahren gegen Überfremdung und insbesondere Verjudung gekämpft, um uns heute diese Emigranten aufzwingen zu lassen.“ Ähnlich unverblümt lehnte der australische Vertreter jüdische Flüchtlinge ab: „Wir haben bisher kein Rassenproblem und wollen auch in Zukunft keins haben.“ Kanada wollte nur nicht vorhandene jüdische Landwirte aufnehmen, die das Vermögen für eine Farmbewirtschaftung mitbrächten. Die USA lehnten es kategorisch ab, in dieser außerordentlichen Notzeit ihre Flüchtlingsquote von jährlich 27.000 einmalig zu erhöhen. Die spätere israelische Ministerpräsidentin Golda Meir, damals als Beobachterin auf der Konferenz, hielt es für eine Schande, dass so viele westliche Staaten den jüdischen Flüchtlingen in der größten Bedrängnis das rettende Flüchtlingsasyl verweigerten. Auf diesem Hintergrund ist ihre Dankbarkeit dafür zu verstehen, dass Papst und Kirche – sogar bei eigener Bedrängnis durch Krieg und Nazis – ihre Herzen und Türen für Aufnahme und Rettung von Hunderttausenden jüdischer Flüchtlinge geöffnet hatten. Es ist bis heute eine weitere Schande, dass zahlreiche Journalisten und Historiker aus den oben genannten Ländern wahrheitswidrig den Papst für sein angebliches Schweigen und Nichtstun zu der Judenverfolgung anklagen, während sie die mehr oder weniger antisemitische Abschließung ihrer Länder gegenüber der jüdischen Flüchtlingsnot nicht einmal thematisieren.

Text: Hubert Hecker

Bild: Chiesa e postconcilio/Wikicommons/Youtube (Screenshot)