(Buenos Aires) Unter Papst Franziskus wird die katholische Kirche um Selige und Heilige erweitert, die in einem politischen Kontext stehen und zwar in einem befreiungstheologischen, jedenfalls einem linken. Dazu gehört Bischof Enrique Angelelli in Argentinien und eine ungewöhnliche Geschichte, die unter den Katholiken des Landes die Gemüter erhitzt.

Irritierende Selig- und Heiligsprechungen

Überhaupt irritiert Franziskus durch ungewöhnliche Kanonisierungen. Papst Johannes XXIII. wurde wunderlos heiliggesprochen, Erzbischof Romero als Märtyrer, also ebenso wunderlos, obwohl der Zweifel besteht, daß er aus politischen Gründen ermordet wurde und nun die wunderlose Seligsprechung eines Bischofs als Märtyrer, von dem nicht einmal klar ist, ob er ermordet wurde oder nur bei einem Autounfall ums Leben kam.

Papst Benedikt XVI. hatte Bedenken, den Tod des salvadorianischen Erzbischofs Oscar Romero (1917–1980) als Martyrium anzuerkennen. Er legte den Akt zurück und verlangte eine gründlichere Prüfung. Romero hatte sich am Ende seines Lebens zunehmend politisiert und war 1979 mitten in einen linken Staatsstreich und rechten Gegenputsch geraten. Am 24. März 1980 wurde der Erzbischof von einem Militärvertreter erschossen, während er die Messe zelebrierte. Umstritten war, ob Romero aus politischen oder aus religiösen Gründen ermordet wurde. Nur wer in odium fidei, aus Haß gegen den Glauben, getötet wird, kann von der Kirche als Märtyrer anerkannt werden.

Papst Franziskus ließ das Seligsprechungsverfahren einen Monat nach seiner Wahl wiederaufnehmen und sprach Romero am 23. Mai 2015 selig. Seither wird von manchen polemisch von einer neuen Form von Martyrium gesprochen, einem „politisierten Martyrium“.

Der Tod von Bischof Angelelli

Ähnliches vollzieht sich derzeit im Zusammenhang mit der von Papst Franziskus vorangetriebenen Seligsprechung des argentinischen Bischofs und Befreiungstheologen Enrique Angelelli (1923–1976).

Angelelli war einer der radikalsten Befürworter des revolutionären Kampfes und trug den Marxismus in die Kirche in Argentinien hinein. Seit 1957 unterhielt er Kontakte zur Pax-Bewegung, einer Priesterorganisation, die einen von mehreren Ostblock-Versuchen zur marxistisch-leninistischen Infiltration der Kirche darstellte.

Wie in anderen lateinamerikanischen Staaten versuchte seit den 60er Jahre auch in Argentinien eine linksextreme Guerilla die gewaltsame Machtübernahme. Dagegen organisierte der peronistische Staat ab 1973 einen Gegenterror. Der Unterschied zu anderen Staaten des Subkontinents bestand darin, daß die antagonistischen Terrororgruppen beider Seiten zum Teil aus dem Peronismus hervorgingen, was die Destabilisierung beschleunigte.

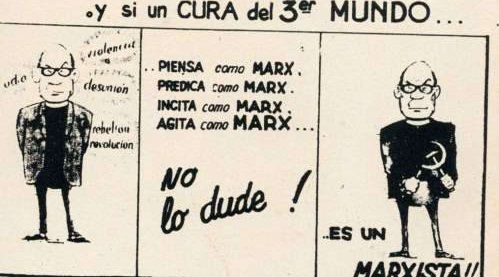

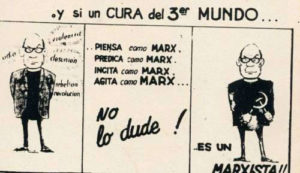

1976 putschte das Militär, um den völligen Kollaps der staatlichen Ordnung und eine kommunistische Machtübernahme zu verhindern. Angelelli, wegen seiner politischen Positionen bekannt, wurde von der Militärregierung verwarnt und mit einem Predigtverbot belegt. Bereits in den Jahren war eine Karikatur des Bischofs verbreitet worden, in der es hieß:

„Wer wie Marx denkt und wie Mark redet, der ist auch ein Marxist“.

Am 24. März 1976 kam das Auto des Bischofs bei Punta de los Llanos von der Straße ab. Angelelli starb noch an der Unfallstelle. Der das Auto lenkende Priester Arturo Pinto, ein Freund und enger Vertrauter es Bischofs, überlebte. Aufgrund der Aussage eines direkten Augenzeugen und jener von weiteren Zeugen, die unmittelbar danach an den Unfallort kamen und Hilfe leisteten, hatte Pinto den Wagen gelenkt. Von anderen Fahrzeugen oder Fremdverschulden berichteten sie nichts. Die Beweissicherung vor Ort, der hinzugerufene Arzt und die Autopsie des Amtsarztes ergaben, daß es sich um einen Unfall handelte. Pinto behauptete, sich an nichts erinnern zu können. Der Fall wurde archiviert.

Etliche Jahre später erhob der Kapuzinerpater Antonio Puigjané plötzlich die Behauptung, Angelelli sei ermordet worden. Puigjané wird von der politischen Linken als „Menschenrechtsaktivist“ bezeichnet. Noch Anfang 1989, mehr als fünf Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur, erhob er als Guerillero die Waffen gegen die verfassungsmäßige, demokratische Regierung von Raul Alfonsin und nahm am Terrorangriff gegen die La Tablada-Kaserne teil, bei dem insgesamt 39 Menschen getötet wurden. Puigjané wurde dafür zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach zehn Jahren kam er in den Hausarrest und wurde 2000 vom linken Staatspräsidenten Fernando de la Rúa begnadigt.

Wurde Angelelli ermordet?

Bischof Bernardo Witte von La Rioja, dem Bistum, das Angellelli geleitet hatte, erklärte 1988:

„Wir waren überrascht, daß der mysteriöse Tod von Erzbischof Angelelli ohne ausreichende Beweise als Mord bezeichnet wurde.“

Arturo Pinto, der 1976 mit Angelelli unterwegs war, behauptete plötzlich, sich wieder erinnern zu können. Nicht er, sondern der Bischof sei gefahren, und sie seien von anderen Autos verfolgt und von der Straße abgedrängt worden. Die Zeugen hatten ausgesagt, Pinto sei am Steuer gesessen. Kein Zeuge hatte, die Anwesenheit anderer Fahrzeuge bestätigt. Pinto hatte 1977, ein Jahr nach dem Ereignis, wie viele andere Angehörige der linken Priesterbewegung für die Dritte Welt sein Priestertum aufgegeben. Im wurde vorgeworfen, dadurch möglicherweise von der eigenen Verantwortung ablenken und den Tod des Bischofs dem politischen Kampf dienstbar machen zu wollen.

Linkskreise machten sich die Sache bereitwillig zu eigen und erklärten Angelelli, Beweise hin oder her, zum Opfer der verhaßten Militärdiktatur.

Ein Senat des Bundesberufungsgerichts von Cordoba stelle 1990 fest, daß aufgrund der Ermittlungen und erneuter Überprüfungen es nicht möglich sei, zu sagen, daß der Unfall mutwillig durch Dritte herbeigeführt wurde. Von Medien aufgestellte Behauptungen, so die Ermittlungsbehörde, würden nicht ausreichen, um von einem Attentat zu sprechen.

2014, 38 Jahre nach dem Ereignis, kam ein Bundesstrafgericht von La Rioja zu einem gegenteiligen Schluß. Es habe sich um einen „kaltblütig geplanten Mord“ gehandelt und verurteilte zwei ranghohe Militärvertreter, General Luciano Benjamín Menéndez und Vizeadmiral Luis Estrella, zu lebenslanger Haft. Weitere Angeklagte, darunter Militärdiktator Videla, konnten nicht mehr belangt werden, weil sie bereits verstorben waren.

Kritiker sprechen seither von einem politisch motivierten Urteil, weil das Verfahren außerhalb einer ordentlichen Rechtsordnung abgewickelt worden sei. Für ein Verbrechen, von dem nicht einmal bewiesen sei, daß es überhaupt stattgefunden hat, und von dem keine direkten Täter bekannt sind, wurden dennoch angebliche „Auftraggeber“ verurteilt, weil, so die umstrittene Urteilsbegründung, für diese Anstifter, da „Hintermänner“, kein direkter Schuldnachweis notwendig sei. Kritik sprechen von einem Mißbrauch der Justiz. Die Richter gingen beweislos von der „Tatsache“ aus, daß der Unfall ein Attentat war, und daß der Befehl dazu, ebenso beweislos, von den örtlichen Militärverantwortlichen ausgegangen sei. General Menéndez hatte das Predigtverbot gegen Angelelli verhängt.

Schafft Papst Franziskus neue Gruppe „politischer Märtyrer“?

Am 8. Juni 2018 erkannte Papst Franziskus den Tod Angelellis als Martyrium an. Dagegen rührt sich in Argentinien erheblicher Widerstand.

Die Frage steht im Raum, wie der Tod des Bischofs als Martyrium betrachtet werden könne, wenn nicht einmal geklärt sei, ob daß er ermordet wurde. Selbst wenn er im Auftrag hoher Militärs ermordet worden sein sollte, stellt sich die Frage, ob und welcher Zusammenhang zwischen der Tat und seinem Glauben besteht. Kritiker weisen darauf hin, daß im Urteil des Gerichtsverfahrens von 2006–2014 zwar ein Mordanschlag behauptet wird, sich aber kein Hinweis findet, daß dieser aus Haß gegen den Glauben erfolgte.

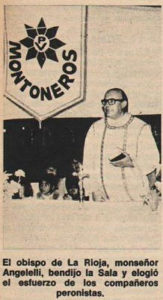

Angelelli stand nachweislich in Verbindung mit der Terrororganisation Montoneros (siehe Bild oben). In seinen Predigten forderte er zur Subversion und zur Bewaffnung der Jugend auf. Er war führender Teil jener kirchlichen Strömung, die damals eine Allianz zwischen Sozialismus und Christentum anstrebten.

Diese politische Nähe zeigt sich noch heute bei seinen Anhängern. Die Red de Centros Comunitarios Mons. Enrique Angelelli (Netzwerk der Gemeinschaftszentren Msgr. Enrique Angelelli) ist eine linksradikale Gruppierung, die den Staat grundsätzlich als „Folterknecht“ betrachtet und die Legalisierung der Abtreibung fordert.

Kritik wird daher an einem politischen „Geschmäckle“ geübt, das einigen Heiligsprechungsverfahren unter Papst Franziskus anhafte. Der argentinische Papst hatte bereits mehrfach die strengen Regeln der Kirche bei diesen Verfahren durchbrochen, um von ihm gewünschte Selig- oder Heiligsprechungen durchführen zu können. Dazu gehören wunderlose Heiligsprechungen und „politische Märtyrer“.

Carlos Alberto Sacheri, ein Miles Christi

Argentinische Gläubige haben sich an Papst Franziskus gewandt und auf das Schicksal von Carlos Alberto Sacheri, dem bekanntesten Thomisten Argentiniens, hingewiesen. Sacheri war fast so alt wie Jorge Mario Bergoglio. Er wurde 1933 in Buenos Aires geboren, und stammte wie Bergoglio aus einer piemontesischen Familie. Carlos war nicht nur kunst‑, sondern auch sprachbegabt und insgesamt von einer außergewöhnlichen Intelligenz. Er beherrschte neben Spanisch und Italienisch auch Englisch und Französisch und Deutsch und besaß Sprachkenntnisse in Latein, Griechisch, Portugiesisch. Bereits als Jugendlicher war er in der Katholischen Aktion aktiv und organisierte in Buenos Aires Konferenzen zur Glaubensunterweisung für Jugendliche und junge Erwachsene.

Sein Studium der Rechtswissenschaften, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, brach er vorzeitig ab, und widmete sich ganz dem Studium der Philosophie, besonders der Summa des heiligen Thomas von Aquin. Sacheri heiratete 1959 Maria Marta Cigorraga. Dem Paar wurden acht Kinder geboren. In Quebec spezialisierte er sich auf die kirchliche Soziallehre und das Allgemeinwohl. 1963 wurde er mit magna cum laude promoviert und begann seine akademische Lehrtätigkeit an der kanadischen Universität von Laval. Bereits damals zeichnete sie sich nicht nur durch eine messerscharfe Analyse, sondern auch durch eine außergewöhnliche Fähigkeit der klaren Darlegung aus.

Sacheri drängte es jedoch nach Argentinien zurück, wo er seine Tätigkeit fortsetzte und unter anderem das Instituto de Promoción Social Argentina (IPSA, Institut zur Sozialförderung) gründete. Ab 1969 organisierte er mehrtägige Jahreskongresse, deren Schwerpunkt die Gesellschaftsordnung war. Die Tagungen waren geprägt „von katholischer Rechtgläubigkeit und einem ausgesprochen freundschaftlichem Dialog“, so einer seiner Schüler. Zwei Elemente, die Sacheri meisterhaft zu verbinden wußte. Das war sein ganz besonderer Stil.

Der brillante Thomist

Sacheri war durchdrungen vom Wunsch, die natürliche Ordnung, wie sie die katholische Kirche lehrte, in Argentinien zu verbreiten, weil er darin die einzige, wirkliche Voraussetzung für das Allgemeinwohl aller Bürger sah. Deshalb war er durch und durch Katholik und Patriot, und deshalb trat er an den Universitäten, an denen er wirkte, dem Eindringen des Marxismus und dem Rechtspositivismus entgegen. Weil er sich bewußt war, wie sehr das Denken vieler Menschen, besonders auch im akademischen gebildeten Bereich von kirchenfremden Ideen überlagert war, ohne daß dies offen benannt und vielen überhaupt bewußt war, sagte er in seinen Vorlesungen und Vorträgen nicht selten:

„Sie werden etwas anderes hören, als sie zu hören gewohnt sind“.

An der Katholischen Universität von Argentinien erhielt er eine Professur und Lehraufträge an verschiedenen Fakultäten. Die Katholische Universität Mar del Plata bot ihm einen Lehrstuhl für Rechtsphilosophie an, den er wegen anderer Verpflichtungen nicht annehmen konnte. An der staatlichen Universität Buenos Aires wurde er Direktor des Rechtsphilosophischen Instituts. An zahlreichen anderen akademischen Einrichtungen hielt er Lehrveranstaltungen.

Von liberalen und sozialistischen Kirchengegnern wurde er für seinen katholischen Glauben angefeindet. Der Nobelpreisträger für Medizin, Bernardo Houssay, versuchte Sacheris Berufung in den Nationalen Forschungsrat (CONICET) zu verhindern.

Der Philosoph gründete verschiedene Initiativen, um mit den Staatsvertretern ins Gespräch zu kommen und sie von bestimmten Notwendigkeiten zur Aufrichtung des Allgemeinwohls zu überzeugen. 1974 betrieb er die Wiederbelebung der Thomistischen Gesellschaft von Argentinien, die über Jahre hinweg inaktiv war, weil ihre Mitglieder in eine postkonziliare Schockstarre verfallen waren.

Katholik und Patriot

Auch im Ausland entfaltete er eine reiche Vortragstätigkeit, vor allem in der Schweiz, in Venezuela, Kanada, den USA, Chile und Uruguay. Noch wichtiger war sein reichhaltiges schriftstellerisches Schaffen. Neben wissenschaftlichen Fachpublikationen schrieb er vor allem in den von ihm maßgeblich geprägten Zeitschriften Sapientia und Verbo. In der Tageszeitung La Nueva Provincia konnte er eine Artikelserie publizieren, die zur Grundlage seines Klassikers „El Orden Natural“ (Die natürliche Ordnung) wurde.

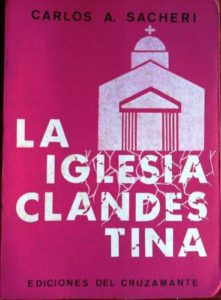

Ein Schwerpunkt jener Jahre bestand auch darin, die Infiltration des marxistischen Atheismus in die Kirche aufzuzeigen und davor zu warnen. Sacheri sah den Progressismus und Neomodernismus als dessen Einfallspforten. Daraus entstanden zwei seiner Bücher: „La Iglesia y lo social“ (Die Kirche und die soziale Frage) und „La Iglesia Clandestina“ (Die verborgene Kirche). Damit meinte Sacheri die subversiven, marxistischen Umtriebe in der Kirche. Ihnen stellte der Philosoph das Vaterunser entgegen, das er als einzig wahre Politik für die Laien bezeichnete: „Geheiligte werde dein Name“ und „Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden und in der Politik“, wie Sacheri hinzuzufügen pflegte, um seinen Zuhörern die Tragweite des Herrengebets zu verdeutlichen. Denn „Christus ist der König über allem“, so der katholische Universitätsprofessor und Familienvater.

In seinem Buch wies er nach, daß Bischof Angelelli ein Rädelsführer der marxistischen Unterwanderung der Kirche war.

1974 gehörte er zu den Gründern der Zeitschrift Premisa, die zur wichtigsten oppositionellen Stimme gegen die Regierung von Isabel Peron wurde.

Marxistische Infiltration in der Kirche

Es waren „bleierne Jahre“ in Argentinien und anderen Ländern, und das war ganz wörtlich zu nehmen. Die linksextreme Guerillabewegung war eine richtige Armee. Den Großteil bildeten die genuin marxistisch-atheistische ERP (Revolutionäre Volksarmee) und die ähnlich ausgerichtete Montoneros, die aus dem linken Flügel des Peronismus hervorgingen. Dazu kamen noch kleinere Guerilla-Gruppen. Gewalt aller Art, Entführungen, Morde, Bombenanschläge erschütterten das Land mit zunehmender Wucht. Grundlage des linksextremen Kampfes war die Strategie Che Guevaras. Handlungsanleitung war die marxistische „Moral“. Die argentinische Guerilla, was längst vergessen scheint, entfaltete eine Wucht, wie keine andere der damaligen Guerillabewegungen.

Ab 1973 war es der zurück an die Macht kehrende Juan Domingo Peron, der dieser Eskalation der linken Gewalt Einhalt zu gebieten begann, obwohl er sie anfangs selbst befördert hatte, und die Guerillabewegung, zumindest die Montoneros, anfangs seine Rückkehr betrieben hatten. Dem linken Terror wurde ein Gegenterror entgegengesetzt, der als Tripla A bekannt wurde. Dahinter verbarg sich keine einheitliche Organisation, sondern verschiedene Gruppen, die von Jose Lopez Rega kontrolliert wurden. Rega war unter den peronistischen Präsidenten von 1973–1975 Sicherheitsminister. Die „Moral“ dieser Gruppen war jener der Linksterroristen ähnlich. Die Zahl der Terrortoten war während der „demokratischen“ (peronistischen) Ära bei weitem höher als während der vorangegangen Militärregierung bis 1973. Sacheri kritisierte Terror und Gegenterror.

In seiner intellektuellen Brillanz zeigte Sacheri die progressive Häresie in der Kirche auf, die für ihn auch eine Häresie im Staat war, und attackierte den Modernismus und die Befreiungstheologie. Einer seiner Gegenspieler war die marxistisch durchtränkte Priesterbewegung für die Dritte Welt, die ein Vorläufer der Befreiungstheologie war.

Er kritisierte die marxistische Lehre und Guerilla und ebenso den zügellosen Liberalismus, den er für die kommunistische Reaktion mitverantwortlich machte. Als Antwort auf die marxistische Gefahr suchte Sacheri dabei nie Zuflucht beim Faschismus, in dessen Lehre er andere Gefahren erkannte. Er hielt sich an die katholischen und patriotischen Kräfte. Sacheri war somit ein Kritiker des Marxismus wie der peronistischen Regierung. Er war Katholik und Argentinier und nur Katholik und Argentinier. Er suchte im Gegensatz zu Angelelli, der mit dem Marxismus liebäugelte, keine Zuflucht bei einer glaubensfremden Ideologie, nicht links und nicht rechts.

Die „Iglesia Clandestina“ und Sacheris Ermordung

Am 22. Dezember 1974 wurde Sacheri im Alter von 41 Jahren in Buenos Aires vor den Augen seiner Familie von einem Killerkommando getötet. Zum Mord bekannte die die marxistische Befreiungsarmee ERP-22. August. Im Gegensatz zu Angelelli besteht bei Sacheri kein Zweifel, daß er ermordet wurde.

In katholischen Kreisen, die Sacheri nahestehen, herrschen aber bis heute Zweifel, ob die Ermordung durch die linke Guerilla oder die Triple A erfolgte. Beide hatten in ihm einen brillanten Kritiker, wobei seine Kritik immer auf der Grundlage der kirchlichen Lehre erfolgte und nicht aus der Perspektive einer Ideologie.

Der religiös aufgeladene Inhalt des Bekennerschreibens mit seinem Spott über Christus König läßt den Rechtsphilosophen und Verfassungsrechtler Hector Hernandez von einem „klerikalen“ Einschlag sprechen. Für ihn war der Mordanschlag mutmaßlich ein Racheakt der „Iglesia Clandestina“.

Hernandez, wie Sacheri Mitglied der Thomistischen Gesellschaft von Argentinien, befaßte sich in mehreren Büchern mit dem Leben und dem Werk Sacheris.

Rechtgläubige und mutige Bischöfe des argentinischen Episkopats, die Sacheris Wirken zu schätzen wußten, wie Msgr. Adolfo Tortolo, damals Erzbischof von Paraná und Vorsitzender der Argentinischen Bischofskonferenz, die Bischöfe Aguirre, Bolatti und Msgr. Derisi, sein Freund und Gründungsrektor der Katholischen Universität von Argentinien, nannten Sacheri öffentlich einen Märtyrer.

„Sacheri war ein Märtyrer von Christus König“

Im Vorwort zu einer Neuauflage von Sacheris „El Orden Natural“ schrieb Erzbischof Tortolo 1980:

„Sacheri erkannte, daß der Damm durch die doppelte Ablehnung der übernatürliche und der natürlichen Ordnung schnell zerbrach. Er drehte um, nicht um dies zu beklagen, sondern um die natürliche Ordnung wiederherzustellen. Das ist der Grund für sein Märtyrerblut.

Hernandez zitiert in seinem Buch „Sacheri, predicar y morir por la Argentina“ 160 weitere Zeugen, die in dem Philosophen ein Opfer seiner unbeugsamen Glaubenstreue sehen.

„Er dachte architektonisch: das ganze Land, die Wirklichkeit, alle Facetten“, so Hernandez.

Sacheri war 1967 in seine Heimat Argentinien zurückgekehrt, um dort die Wahrheiten der natürlichen Ordnung und der Soziallehre der Kirche zu verkünden. 1974 wurde er deswegen, zwei Tage vor dem Heiligen Abend ermordet, als er mit seiner Familie aus der Kirche nach Hause zurückkehrte.

„Sacheri war ein Märtyrer von Christus König, denn dessen Herrschaft war sein Hauptthema“, so Hernandez.

Es könne nicht sein, so Adelante la fe, daß es genüge, das Wort von den „Armen“ im Mund zu führen, um ohne jede weitere Prüfung „kanonisiert“ zu werden. Das würde wirklich bedeuten, den Kommunismus durch diese Hintertür gleich mit heiligzusprechen.

Wenn also Bischof Angelelli, ein Förderer der marxistischen Infiltration in die Kirche, seliggesprochen werden soll, weil sein Tod ein Martyrium war, obwohl nicht einmal die Todesumstände geklärt sind, um wieviel mehr müsse dann erst der Thomist, Familienvater und Patriot Carlos Sacheri seliggesprochen werden.

Der Rechtsphilosoph Hector Hernandez schrieb zum 40. Todestag:

„Sacheris Ermordung war für Argentinien eine Katastrophe. Er war der Beste von uns. Sein Märtyrerblut ist das Pfand für eine christliche Wiedergeburt Argentiniens“.

Text: Giuseppe Nardi

Bild:RedAngelelli/Comunidad Ambrosiana/Accion Nacional Catolica/Que no te la cuenten (Screenshots)