Widerwillige, aber notwendige Anmerkungen

von Giuseppe Nardi

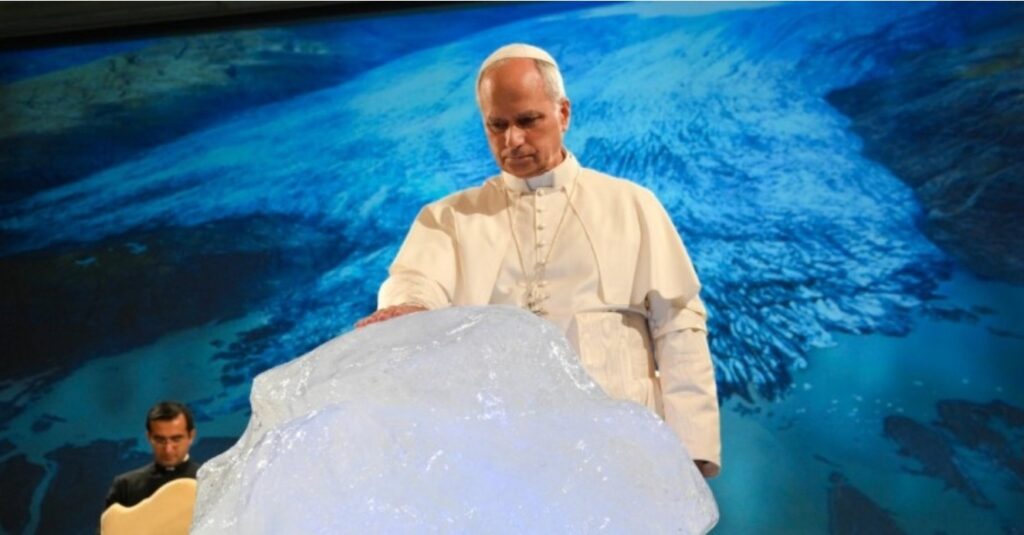

Man reibt sich die Augen: Ein Sakramentale für gefrorenes Wasser? Gewiß, es war symbolisch gemeint – aber wofür genau? Für die neue Klimareligion? Gegen das Schmelzen der Arktis? Oder gar für die Tränen derer, die noch glauben, Kirche und Showbusiness ließen sich sauber trennen?

Symbolpolitik ist das Weihrauchfaß der Gegenwart: Man schwenkt es nicht mehr für Gott, sondern (angeblich) fürs Gewissen – ferngesteuert von jenen, die es für mehr Geld und Macht tun. Der moderne Katholizismus liebt das Zeichenhafte – solange es nicht dogmatisch wird. Jedenfalls soll es nicht christlich-dogmatisch sein. Weltliche Dogmen hingegen scheinen willkommen zu sein. Und so stand er gestern, der Pontifex, in Castel Gandolfo, ehrfürchtig vor einem Eisblock – wie ein spätberufener Klimaprediger, der der Schöpfung Abbitte leisten will für all das vermeintlich unermeßliche Leid, das ihr der Mensch zugefügt haben soll. Nein, nicht der Schöpfung, der „Mutter Erde“. Denn währenddessen bleibt das eigentliche Drama – das stumme Sterben der Ungeborenen, gnadenlos getötet – in einer frostigen Nische moralischer Zurückhaltung eingefroren.

Der Ton, mit dem Papst Leo XIV. am Dienstag über das Thema Abtreibung sprach, war bestenfalls resignativ. In Wirklichkeit ist es weit schlimmer: Wer sich für das Lebensrecht einsetzt, so belehrte der Heilige Vater, dürfe sich nur dann „wirklich“ Lebensschützer nennen, wenn er zuvor brav die Hausaufgaben der neuen laizistisch-oligarchischen Morallehre gemacht hat: Akzeptanz der Migrationsagenda, Ablehnung der Todesstrafe, Verneigung vor der neuen Öko-Orthodoxie. Eine Art Gesinnungstest, bevor man sich ethisch äußern darf.

Man fragt sich: Gilt die Wahrheit über das Leben selbst für die Kirche nur mehr unter ideologischen Auflagen? Muß man erst die linksgrüne Absolution empfangen haben, bevor man das Kind im Mutterleib verteidigen darf? Es erinnert fatal an die rhetorischen Ausweichmanöver, wie sie seit Jahrzehnten von offenen und vor allem auch versteckten Abtreibungsbefürwortern ins Feld geführt werden: erst müsse man dies und das verstehen, sich zu diesem und jenem bekennen, bevor man überhaupt über das ungeborene Kind reden dürfe. Früher kamen solche Einwände von Feministinnen und linken Universitätsseminaren. Heute aus Rom?

Kein Schrei der ungeborenen Kinder, die in den Abtreibungszentren hingerichtet werden, wird gehört, aber dafür der „Schrei der Erde“, wie es gestern in Castel Gandolfo wiederholt wurde.

Und während man in moralischen Fragen den Rückzug predigt, öffnet man folgerichtig die Türen weit – buchstäblich: „todos, todos, todos“. Der Einzug einer Aktivistengruppe mit Regenbogenfahnen in den Petersdom, prozessionsartig inszeniert, war keine Nebensächlichkeit. Es war ein abgründiges Zeichen. Ein Signal. Die Pforte des Heiligen Jahres wurde ihnen geöffnet – und mit ihr, so ist zu fürchten, die Schleusen zu einer neuen kirchlichen Beliebigkeit.

Mag sein, daß Franziskus diese Entwicklungen einst angestoßen hat. Mag sein, daß Kardinal Cupich – oder, wie manche spitz sagen, der „Oberbergoglianer“ im US-Episkopat – eine Kreation jener Ära ist. Doch niemand hat Leo XIV. gezwungen, diesen Kurs fortzusetzen. Niemand nötigt ihn, dabei mitzumarschieren. Und doch tut er es. Mit stiller Überzeugung, so scheint es. Mit freier Entscheidung.

Die einzige nennenswerte Abweichung von seinem Vorgänger ist die Wiederzulassung des überlieferten Ritus im Petersdom. Ein entscheidender Punkt. Allerdings hat er von Traditionis custodes noch nichts zurückgenommen. Eine Geste bloß, mehr nicht? Ein Placebo für den sonst dauerlästigen traditionsverliebten Saum der Kirche? Oder doch ein erstes zögerliches Fragezeichen hinter dem Narrativ vom synodalen Fortschritt?

Doch während man an einer Front eine Kerze der Hoffnung anzündet, zündelt man andernorts an den Fundamenten. Die Kirche fährt – um im Bild zu bleiben – weiter talwärts, und den Gesetzen der Physik folgend, geschieht das mit sich immer beschleunigender Geschwindigkeit. Und Leo XIV.? Er wirkt, als wolle er mit einem zarten Bremsmanöver im liturgischen Bereich – einem zentralen Bereich des kirchlichen Lebens, freilich tut er es bisher nur in einem peripheren Segment davon – die Illusion erzeugen, als habe ein Kurswechsel stattgefunden. Denn wie viele in der Kirche werden bisher zur Kenntnis genommen haben, daß im Petersdom wieder der überlieferte Ritus zelebriert werden darf? Die vatikanischen Medien haben noch kein Wort darüber verloren. An zuviel Publizität scheint kein Interesse zu bestehen.

Vor zwölf Jahren, im September 2013, dem ersten seines Pontifikats, begann Papst Franziskus seine Relativierung des Lebensschutzes. Im September 2025, ebenfalls dem ersten September seines Pontifikats, setzt nun Leo XIV. diese Linie fort. Ob Zufall oder Chiffre: Der Monat scheint, blickt man nach Rom, kein guter für die Verteidiger des Lebens geworden zu sein. Sancte Michael, defende nos in proelio. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe.

Und so stellt sich die alles entscheidende Frage: Wieviel Kirche ist das, wieviel bereits ein ökumenisches Service-Zentrum für globale Agenden?

Die Allianz mit den säkularen, sprich gottlosen, Weltdeutern, von denen sich die Kirche aus gutem Grunde immer fernhielt, scheint seit Franziskus gefestigt. Man könnte meinen, der Papst wolle seit den argentinischen Tagen jenen Kräften, die seit Jahrzehnten, teils seit Jahrhunderten am Rückbau des Christentums arbeiten, einen roten Teppich auslegen: den Oligarchen des Weltethos, den Apologeten der postmetaphysischen Weltordnung, den Hohepriestern der neuen Naturreligion und nicht zu vergessen den Freimaurern (Franziskus schrieb das Revolutionsmotto „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ des Freimaurers Antoine-François Momoro in seine Enzyklika Fratelli tutti).

Die Kirche Jesu Christi als NGO mit Weihrauch, wie sie Franziskus (schon wieder) im September 2015 mit seiner Festansprache zur Verabschiedung der Agenda 2030 der UNO in deren Glaspalast in New York präsentierte? Das war aber nie ihr Auftrag.

Wird die Kirche noch die Kraft haben, sich dieser vereinnahmenden und erdrückenden Umarmung zu entziehen?

Bild: MiL

Mir scheint, als wolle Leo nicht seine Ablehnung der Abtreibung relativieren oder irgendeiner politische Agenda huldigen, sondern vielmehr die Frage stellen, ob diejenigen, die die Abtreibung verurteilen, nicht jedoch eine schlechte Behandlung von Flüchtlingen oder die Ausführung der Todesstrafe, moralisch glaubwürdig sind, oder konkreter: gute und gottesfürchtige Menschen, wie sie von sich glauben.

Der Papst hat in dem Video Momente, in denen sein Bewegungsablauf fremdgesteuert wirkt. Ich sehe das als Warnsignal. Außerdem tritt er als Priester einer fremden Religion auf. Hat er nicht gehört, daß man nur einem Herrn dienen kann?

Mein Gott, wie peinlich! Wie kann man einem Eisblock solche- „sakrale“ – Aufmerksamkeit schenken? Und inwiefern ist das katholisch? christlich? Aber “ öko‘ ist halt das neue „katholisch“,und das wohl auch für Leo XIV?

Möchten Sie zu «Schule und Bildung» eine kleine neurolinguistische Seelenmassage?

Angriffsziel Schule und Kirche

von Dr. phil. Judith Barben, Psychologin

https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2012/nr25-vom-1162012/moechten-sie-zu-schule-und-bildung-eine-kleine-neurolinguistische-seelenmassage

An Widersinn nicht zu überbieten…! Kürzlich bezeichnete ein Theologe Papst Leo XIV. als „Leichtmatrose.“

Aber – ich übersetzte vor 4 Monaten eine Sendung bei dem kath. Radiosender Éspérance mit Mgr Aupetit. Das Thema war Euthanasie, stellenweise auch Abtreibung. Er zeigte sich wieder als vehementen Gegner von beidem u. formulierte den aufrüttelnden Satz: „Man will den Arzt zum Henker machen!“ U.a. berichtete er auch, dass er seine Ehrenabzeichen des französ. Staates, die ihm 2019 Macron mittels Card. Vingt-Trois verliehen hatte, entfernte. Er könne auf keinen Fall Ehrenabzeichen eines mörderischen Staates mehr tragen, der den Mord am ungeborenen Kind in die Verfassung aufnahm u. nun Euthanasie legalisieren wolle.

Darüber sollte auch mal ein Papst nachdenken: Der Klimawandel ist niemals „menschengemacht“. Gott, der allmächtige Vater und Schöpfer des Himmels und der Erde, wie wir ihn im christlichen Glaubensbekenntnis loben und preisen, ist wohl auch Herr über das Klima. Wie wohl jeder wissen sollte, gab es schon immer auf unserem Planeten Klimaveränderungen größeren bis größten Ausmaßes, und sie wird es auch weiterhin geben. Dafür gibt es eine ganze Reihe auslösender Faktoren, die in wohl unerforschlichen Bewegungen des riesigen Universums letztlich ihre Ursache haben, also in der Schöpfung schlechthin. Vielleicht kommt dann auch wieder mal eine Epoche mit natürlichem Grün in der jetzigen Sahara mit Viehzucht und urbanem Leben. Vielleicht in 40.000 Jahren – oder in 400.000? Warten wir’s mal geduldig ab. Und segnen weiterhin Eisblöcke, woher sie auch immer stammen mögen.

Die Einlassungen von Papst Leo im Hinblck auf die Verteidiger des menschlichen Lebens, auf die Verteidiger der Fleischwerdung des Sohnes Gottes in Maria, zeugen von Zynismus. Er versucht die Lebensschützer zu diskreditieren und den angeblichen Gegnern der Todesstrafe für Schwerstkriminelle rollt er den Teppich aus.

Hat Robert Francis Prevost jemals den angeblichen Gegnern der Todesstrafe von Kriminellen vorgehalten, sie seien fundamental unglaubwürdig, da sie sich nicht oder kaum für den Schutz der Ungeborenen einsetzten?

Und nun diese Huldigung des Eisblocks. Die Kirche befindet sich in der Drangsal. Armer Papst Leo; sollte man ihn bedauern?

Darüber sollte auch mal ein Papst nachdenken: Der Klimawandel ist niemals „menschengemacht“. Gott, der allmächtige Vater und Schöpfer des Himmels und der Erde, wie wir ihn im christlichen Glaubensbekenntnis loben und preisen, ist wohl auch Herr über das Klima. Wie wohl jeder wissen sollte, gab es schon immer auf unserem Planeten Klimaveränderungen größeren bis größten Ausmaßes, und sie wird es auch weiterhin geben. Dafür gibt es eine ganze Reihe auslösender Faktoren, die in wohl unerforschlichen Bewegungen des riesigen Universums letztlich ihre Ursache haben, also in der Schöpfung schlechthin. Vielleicht kommt dann auch wieder mal eine Epoche mit natürlichem Grün in der jetzigen Sahara mit Viehzucht und urbanem Leben. Vielleicht in 40.000 Jahren – oder in 400.000? Warten wir’s mal geduldig ab. Und segnen weiterhin Eisblöcke, woher sie auch immer stammen mögen.