Papst Leo XIV. ernannte gestern einen neuen Präfekten für das Dikasterium für die Bischöfe – eine zentrale Behörde innerhalb der Römischen Kurie. Das Bischofsdikasterium ist für die Vorbereitung der Bischofsernennungen weltweit zuständig. Besondere Aufmerksamkeit galt dieser Personalentscheidung, da Leo XIV. – als Robert Kardinal Prevost – vor seiner Wahl selbst an der Spitze dieser Behörde stand. Schon in den vergangenen Monaten war daher mit Spannung erwartet worden, wen er als seinen Nachfolger berufen und welche Richtung er damit einschlagen würde.

Eine vergleichbare Situation ergab sich 2005, als Joseph Kardinal Ratzinger – damals Präfekt der Glaubenskongregation – zum Papst gewählt wurde. Auch damals stellte sich die Frage, wen Benedikt XVI. als seinen Nachfolger am früheren Heiligen Offizium ernennen würde. Seine Wahl fiel auf Kardinal William Levada. Heute erinnern sich nur noch kirchennahe Beobachter an den US-Amerikaner. Levada setzte, obwohl er zuvor fast zwei Jahrzehnte Diözesanbischof – zunächst in Portland, später in San Francisco – gewesen war, kaum öffentliche Akzente. Wird es im Fall des neuen Präfekten für das Bischofsdikasterium ähnlich verlaufen?

Wer wäre besser geeignet für eine erste Einschätzung als das von römischen Priestern betriebene Nachrichtenportal Silere non possum. Hier die Analyse:

„Made in Puglia“ hat ausgedient – Papst Leo XIV. setzt auf einen Kanonisten

Von Silere non possum

Nur 141 Tage hat Leo XIV. gebraucht, um seinem Pontifikat einen ersten, klaren Stempel des Regierungsstils aufzudrücken. Kein Wort, sondern eine Ernennung. Und keine beliebige Ernennung: Der Papst hat sich entschieden, genau beim Dikasterium für die Bischöfe zu beginnen – jener Institution, die er selbst vom 12. April 2023 bis zu seiner Wahl auf den päpstlichen Stuhl geleitet hatte. Eine Entscheidung, die mehr sagt als tausend Worte: Prevost hat nicht nach externen Persönlichkeiten außerhalb der Kurie gesucht, sondern jenen gewürdigt, der unter dem vorherigen Pontifikat so manche bittere Pille schlucken mußte.

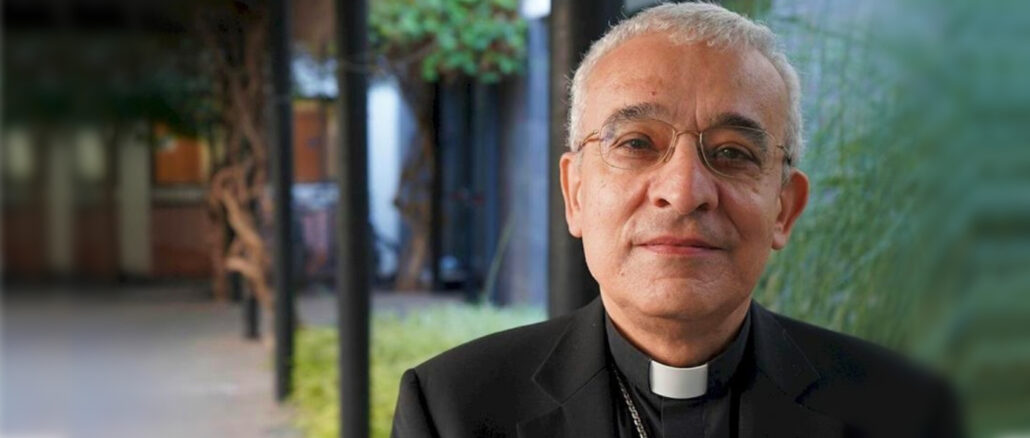

Der Name des Auserwählten: Erzbischof Filippo Iannone OCarm., ein neapolitanischer Kanonist, bisher Präfekt des Dikasteriums für die Gesetzestexte. Eine Figur des Rechts und des Gleichgewichts, Iannone ist ein Mann, der in den Jahren unter Franziskus gelernt hat, einen Schritt zurückzutreten: Schläge einzustecken, zu schweigen. Nicht aus Mangel an persönlicher Übereinstimmung mit dem regierenden Papst, sondern weil es in jener Phase riskant war, über Normen und Recht zu sprechen – man lief Gefahr, als Fremdkörper zu erscheinen. „Hier ist nichts angekommen“, mußte er häufig als Antwort auf Anfragen aus dem Vatikan wie auch aus dem Rest der katholischen Kirche geben. Selbst die neuen Vorschriften – die sich teils täglich änderten – wurden nicht dem Päpstlichen Rat zur Prüfung vorgelegt. Die Abneigung des argentinischen Papstes gegenüber Kodizes, Schemata und Verfahren war bekannt. Und so blieb Iannone, obwohl er zum Vorsitzenden des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte ernannt worden war, am Rand, verbannt in ein Arbeitsfeld, das der Papst als zweitrangig, beinahe als überflüssig betrachtete.

Heute jedoch werden die Karten neu gemischt. Leo XIV. hat entschieden, einem Kanonisten – keinem von außen, sondern einem aus der Kurie – die Verantwortung zu übertragen, dem Papst die zukünftigen Bischöfe vorzuschlagen. Ein starkes Signal, das einen Stil des Regierens erahnen läßt.

Wenige Schritte, mit Ruhe

Filippo Iannone wird sein Amt am 15. Oktober 2025 antreten und die Leitung des Dikasteriums für die Bischöfe sowie der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika übernehmen. Parallel dazu hat Leo XIV. den derzeitigen Sekretär des Dikasteriums, Monsignore Ilson de Jesus Montanari, für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt, ebenso wie Monsignore Ivan Kovač, der weiterhin die Rolle des Untersekretärs innehaben wird.

Auch diese Entscheidungen offenbaren den Stil von Leo XIV. Das Verhältnis zu Montanari war nämlich nie einfach: Während seiner Amtszeit als Präfekt wurde Prevost vom Sekretär nicht selten übergangen, der sich lieber direkt an Santa Marta wandte, um zu bekommen, was er wollte. Mit Franziskus verband Montanari ein deutlich reibungsloseres Einvernehmen als mit Prevost. Es überrascht daher nicht, daß Montanari, als Leo XIV. aus der Sixtinischen Kapelle herauskam, nicht das rote Birett eines erwählten Kardinals trug – und niemand wunderte sich darüber.

Doch im Gegensatz zu seinem Vorgänger läßt sich Leo XIV. nicht von Groll oder Rachegefühlen leiten. Sein Weg ist ein anderer: ruhig handeln, keine plötzlichen Erschütterungen. Zuerst wird der Präfekt gewechselt, dann folgt der Rest.

Vom Recht zur Auswahl der Hirten

Um die Bedeutung dieser Ernennung zu verstehen, muß man Iannones Weg betrachten. Geboren 1957 in Neapel, trat er schon früh in den Karmeliterorden ein, studierte an der Lateranuniversität und an der Römischen Rota. Iannone ist ein reiner Kanonist, ein Mann, der zwischen Kodizes und kirchlichen Gerichten geformt wurde. Verteidiger des Ehebandes, Gerichtsvikar, Professor für Kirchenrecht, Rota-Anwalt – sein Lebenslauf ist ein Kompendium des juristischen Kosmos der Kirche. Zugleich hat er auch pastorale Erfahrungen gesammelt: als Weihbischof in Neapel, später in Sora-Aquino-Pontecorvo, schließlich als Vizegeneralvikar des Bistums Rom. Er ist ein Mann, der die Schwierigkeiten der Kirche und die Herausforderungen des Regierens kennt.

In den Jahren von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. wurde er wahrgenommen und gefördert. Es war Johannes Paul II., der ihn 2001 zum jüngsten Bischof Italiens machte. Benedikt XVI. berief ihn nach Rom als Stellvertreter des Kardinalvikars für die Diözese Rom. Unter Franziskus übernahm er dann den Vorsitz des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte, der durch die Apostolische Konstitution Praedicate Evangelium [2022] zu einem vollwertigen Dikasterium erhoben wurde. Doch in jener Epoche, geprägt von der Vorstellung, das Recht müsse der Pastoral weichen, blieb Iannones Rolle farblos, wenig sichtbar. Dabei hatte gerade Praedicate Evangelium eine äußerst hohe Wertschätzung für das von ihm geleitete Dikasterium formuliert: authentische Auslegung der Gesetze, Überwachung illegitimer Praktiken, Förderung des Kirchenrechts, Unterstützung der Bischofskonferenzen – alles zentrale Aufgaben, die jedoch unter dem damaligen Papst oft in der Schublade blieben, da dieser lieber allein entschied.

Mit Leo XIV. ändert sich das Bild grundlegend. Die Wahl, einem Kanonisten die Leitung des Bischofsdikasteriums anzuvertrauen, ist kein Zufall: Die Botschaft ist eindeutig. Keine Improvisationen mehr, sondern Regeln; keine Günstlingswirtschaft mehr, sondern transparente Kriterien. Von Anfang an hat der neue Papst klar erkennen lassen, daß er die „Methode Bergoglio“ nicht fortführen will.

In der Auswahl der Bischöfe kehrt man zu einem geordneten Verfahren zurück: Der Präfekt führt gemeinsam mit dem Apparat des Dikasteriums die Untersuchungen, sammelt Meinungen, hört Priester der Herkunftsdiözese und der potentiellen neuen Diözese, und legt dem Papst schließlich eine Liste von Kandidaten vor. Der Papst ist nicht mehr der Puppenspieler, der nach Belieben auswählt, sondern der letzte, der abwägt und entscheidet.

Damit endet eine Ära der Improvisationen und fragwürdigen Praktiken, in der schon die Nähe zum Umfeld von Santa Marta ausreichte, um eine Diözese zu erhalten. Es ist das Ende der sogenannten „Puglia bella“ oder „Basilicata bella“ – Reservoirs, aus denen nicht aufgrund von Verdiensten, sondern durch Freundschaften und Gefälligkeiten geschöpft wurde, oft abgesichert durch Geschenke von frischer Pasta für die Hotelküche.

Das Bischofsdikasterium: das schlagende Herz der Kurie

Das Dikasterium, das Iannone nun zu leiten beginnt, gehört zu den sensibelsten an der Römischen Kurie. Die Normen von Praedicate Evangelium beschreiben es präzise: Es muß sich um die Errichtung von Diözesen kümmern, um die Ernennung und Ausbildung der Bischöfe, es muß die Hirten in der Ausübung ihres Amtes unterstützen, die visitae ad limina organisieren, über die Einheit und das reibungslose Funktionieren der Teilkirchen wachen – und sogar das Volk Gottes in die Auswahl der Kandidaten einbeziehen. Es handelt sich, mit anderen Worten, um das schlagende Herz der Kurie. Hier wird entschieden, wer die katholischen Gemeinschaften in aller Welt führen wird. Und damit wird auch das zukünftige Gesicht der Kirche geformt: ob sie Bischöfe haben wird, die der Lehre verpflichtet sind oder zu Kompromissen neigen, ob sie fürsorgliche Väter ihrer Priester sein werden oder autoritäre Verwalter, ob sie betende Hirten oder Diözesanmanager sein werden, ob sie prophetischen Mut haben oder zur Mittelmäßigkeit tendieren.

Eine Ernennung als Regierungsprogramm

Die heutige Ernennung ist also kein bürokratisches Detail, sondern ein programmatischer Akt. Leo XIV. hat bewußt hier begonnen – und das ist kein Zufall. Denn von der Qualität der Bischöfe hängt alles ab: die Katechese, die Liturgie, das sakramentale Leben, der Umgang mit Ressourcen, die Nähe zu den Armen, die Verteidigung des Glaubens. Ein schwaches Episkopat bringt orientierungslose Gemeinden hervor. Ein starkes, gerechtes und verwurzeltes Episkopat hingegen wird zum Zeichen der Hoffnung.

In einer Zeit, in der die Kirche orientierungslos, fragmentiert und mitunter gar den Moden der Zeit unterworfen erscheint, ist die Entscheidung, einen Mann des Rechts mit den Ernennungen zu betrauen, eine klare Antwort: Man wird nicht durch Improvisation gerettet, sondern durch Ernsthaftigkeit, Kompetenz und die Achtung der Regeln.

Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Silere non possum