Jüngste Analysen mehrerer Fäden des Turiner Grabtuchs (Sindone) haben deutliche Hinweise darauf geliefert, daß der für die Herstellung des Grabtuchs verwendete Flachs im Nahen Osten, insbesondere in der westlichen Levante (Israel, Libanon, westliche Teile Jordaniens und Syriens), angebaut wurde.

Diese neuen Erkenntnisse zur Herkunft aus dem Nahen Osten verstärken den Widerspruch gegen die häufig geäußerte Behauptung, das Grabtuch sei eine im Mittelalter in Europa hergestellte Reliquienfälschung. Damit stellt sich auch die Frage nach der Bedeutung des Grabtuchs mit neuem Nachdruck, denn die Möglichkeit, daß es sich bei diesem Tuch tatsächlich um das Grabtuch Jesu handelt, wird durch diese neuen Beweise gestärkt.

Prof. William Meacham, ein international renommierter Archäologe und Grabtuchforscher, sieht in den Ergebnissen die Bestätigung der „besten Erklärung“ zur Herkunft des Grabtuchs, „auch wenn das Problem der C14-Datierung noch nicht gelöst ist“. Prof. William Meacham stammt aus Nashville, Tennessee, er studierte an der Tulane University in New Orleans, an der Sorbonne in Paris und an der Gregoriana in Rom. Von 1980 bis 2012 wirkte er am Centre for Asian Studies der Universität Hongkong. Es ist ein auf Südchina spezialisierter Archäologe, wo er 23 große Ausgrabungen in Hongkong und Macau leitete.

In den Jahren 2014/15 entdeckte er ein großes, seit 1899 verschollenes Gräberfeld der Konföderierten im Staat Kentucky und untersuchte es. Seine weiteren Forschungsschwerpunkte sind das Grabtuch von Turin, die Ursprünge der Austronesier und die Genealogie. In einem Aufsatz für Stilum curiae nahm er zur jüngsten Entwicklung Stellung.

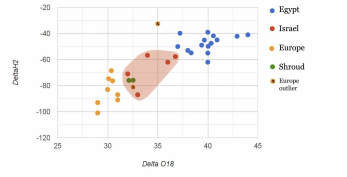

Die neuen Isotopenergebnisse seien zwar kein Beweis für die Herkunft des Grabtuches als solchen aus dem Nahen Osten, so Meacham, da es bei einigen europäischen Proben „leichte Überschneidungen“ mit jenen aus dem Heiligen Land gibt.

Mehrere Szenarien können diese „anomalen Ergebnisse“ erklären, „und die meisten lassen sich mit weiteren Untersuchungen ausschließen“, so Prof. Meacham. Das vorangegangene Analyseprojekt von 1988 wurde mit dem Ziel durchgeführt, den Herkunftsort der Leinen des Turiner Grabtuchs anhand des Isotopenverhältnisses von Wasserstoff und Sauerstoff zu bestimmen. Dieses Projekt wurde dann nicht mehr weiterverfolgt, als die Veröffentlichung der C14-Datierung 1988 viele Wissenschaftler von weiteren Studien abschreckte, da plötzlich ein mittelalterlicher europäischer Ursprung des Grabtuchs als wahrscheinlich galt.

Ein zweites Problem, auf das William Meacham hinweist, war, daß die damals benötigte Probenmenge (100 mg) zu groß war, um von den kirchlichen Behörden genehmigt zu werden.

Die gleiche Technologie (Massenspektrometrie), die zur Reduzierung des Probenumfangs bei der C14-Datierung führte, wurde auch bei anderen Isotopenuntersuchungen angewandt, so daß in einigen Labors der Mindestprobenumfang inzwischen auf 1 mg reduziert werden konnte.

Die neue Untersuchung

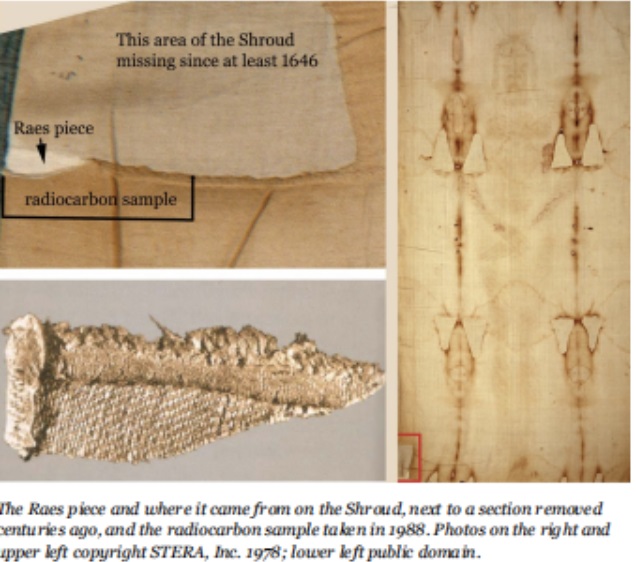

Im Jahr 2022 stieß Prof. Meacham auf den Bericht der Isotopenuntersuchung von 1988 und er erkannte, daß heute sogar ein oder zwei kurze Flachsfäden für eine Untersuchung ausreichen würden. Als Mitglied des Verwaltungsrats der Shroud of Turin Education and Research Association (STERA) „wußte ich von einigen Grabtuchfäden in deren Besitz. Ich bat daher um die Erlaubnis, fünf der sieben verbleibenden Fäden zu untersuchen, und erhielt sie auch.“

Die Proben stammten von dem „Raes-Stück“, das 1973 für die Textilforschung vom Grabtuch abgenommen worden war. Vierzehn der Fäden wurden von der Erzdiözese Turin dem Physiker Ray Rogers zur Verfügung gestellt, einem Mitglied des amerikanischen Wissenschaftsteams, das 1978 eine Untersuchung des Grabtuchs vor Ort durchführte. Nach Rogers Tod erbte die STERA die Fäden. Die Aufbewahrungskette von 1973 bis heute ist absolut sicher dokumentiert.

Anschließend wurden Proben von Flachs und Flachspflanzen aus denselben Regionen wie in der Studie von 1988 entnommen. Insgesamt wurden 30 Vergleichsproben für die Analyse gewonnen: aus verschiedenen Epochen des alten Ägyptens, aus dem prähistorischen und römischen Nahen Osten und aus Europa des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Die Proben wurden vom Metropolitan Museum of Art in New York, der Israel Antiquities Authority, dem Royal Institute of Cultural Heritage in Brüssel und privaten Sammlern zur Verfügung gestellt.

Die Untersuchungen von Prof. Meacham wurden im Labor für stabile Isotope der Universität Hongkong durchgeführt, das in der Lage ist, auch sehr kleine Proben zu analysieren, die sogar kleiner als 1 mg sind. Einige der ägyptischen Proben, die bereits 1988 analysiert worden waren, wurden erneut beschafft und zur Kontrolle analysiert. Die Ergebnisse waren fast identisch und bestätigten somit die Methodik.

Ergebnisse und Interpretation

Die Tests ergaben die erwartete regionale Häufung. Die beiden Grabtuchproben erbrachten nahezu identische Ergebnisse und fielen in die Gruppe Israel, wie aus dem nachstehenden Diagramm hervorgeht.

Es gibt mehrere Hypothesen zur Erklärung der Ausreißer: aus einem anderen Land importierte Flachsfasern, Bewässerung mit Wasser aus tiefem Boden oder Kontamination durch Schädlingsbekämpfungs- oder Konservierungsmittel.

Zuordnung

Um diese ersten Ergebnisse zu bestätigen, sollten weitere Untersuchungen an einzelnen Fäden aus anderen Teilen des Grabtuches durchgeführt werden. Ein Vorschlag für dieses erweiterte Analyseprojekt wurde von Prof. Meacham dem Erzbischof von Turin, Msgr. Roberto Repole, unterbreitet und wird geprüft. Der Kanzler der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, Kardinal Peter Turkson, bekundete großes Interesse an den Isotopenergebnissen. Prof. Meacham schreibt dazu:

„Dieser neue Beweis, daß das Leinen des Grabtuches wahrscheinlich aus dem Nahen Osten stammt, ist wichtig. Er untermauert andere Merkmale, die in diese Richtung weisen. Das wichtigste waren die Pollen.“ Manche Identifizierungen wurden inzwischen verworfen, doch bestimmte Arten verweisen in ihrer Gesamtheit auf den östlichen Mittelmeerraum. Auch die Dornenkrone in Form eines Helms und nicht in römischer Kreisform ist ein Merkmal Kleinasiens und der Levante – und nicht des Westens.

Ein weiteres Beispiel ist die Behauptung, daß auf dem Grabtuch Münzen auf den Augen zu sehen sind, was einer dokumentierten Bestattungsart in Judäa entspricht. Das ist eine eindrucksvolle Bestätigung einer Hypothese, die 1977 durch eine 3D-Computeranalyse erstellt wurde, zu einem Zeitpunkt, als noch kein Fall einer solchen Praxis in der Antike bekannt war.

Seitdem wurden weitere Beispiele von Münzen (oft ein Paar) in einem Schädel oder in einem jüdischen Grab ausgegraben, darunter auch im Familiengrab des Hohenpriesters Kaiphas selbst!

„Das enorme Gewicht der Beweise gegen die Behauptung, das Grabtuch sei nur eine Reliquienfälschung, die von einem mittelalterlichen Handwerker in Europa stammt, hat den britischen Wissenschaftler, der das Projekt zur C14-Datierung des Grabtuchs leitete, dazu veranlaßt, eine andere Interpretation vorzuschlagen. In der Erkenntnis, daß das Bild von einem menschlichen Körper stammen muß, schlug Michael Tite in einem BBC-Interview vor, daß es sich um das Bild eines Kreuzfahrers handeln könnte, der auf die gleiche Weise gekreuzigt wurde wie Jesus. Ein solches Szenario ist aber ebensowenig plausibel wie die Vermutung, daß ein unbekannter Künstler des Mittelalters das Körperbild mit seinem ganz außergewöhnlich hohen Grad an anatomischer und pathologischer Genauigkeit geschaffen hat.“

Die Hypothese, daß es sich bei dem auf dem Grabtuch Dargestellten sehr wohl um das Abbild eines Gekreuzigten handelt, aber eben eines Kreuzritters, könnte bestimmte Besonderheiten wie die Vernagelung der Handgelenke oder die Dornenkrone als Helm erklären, Kenntnisse, die in Europa unbekannt waren, sich aber im Orient bis in die Kreuzritterzeit erhalten haben könnten. Doch keine der bisher vorgeschlagenen Hypothesen konnte die Besonderheiten des Körperbildes erklären oder aufzeigen, wie es auf dem Tuch geformt oder geschaffen wurde.

Seit 1898 beschäftigt sich die Wissenschaft mit dem Grabtuch von Turin. Dieser Prozeß geht weiter, obwohl seit 20 Jahren ein ungerechtfertigtes Verbot besteht, wie auch Prof. William Meacham beklagt, neue Proben der Reliquie zu entnehmen, und sogar die Analyse von Materialien verhindert wird, die bei einer „Restaurierung“ im Jahr 2002 entnommen wurden. Der Vatikan hat sich beharrlich geweigert, einen zweiten strengen und ordnungsgemäß konzipierten C14-Test zuzulassen, obwohl unwiderlegbare Beweise dafür vorliegen, daß die erste Datierung fehlerhaft war und obwohl die dafür erforderliche Probenmenge minimal ist, weniger als eine Briefmarke. „Es scheint“, so Prof. Meacham, „daß der Geist von Cesare Cremonini (1550–1631), einem berüchtigten Professor an der Universität Padua, den Vatikan heimsucht. Er sah sich einst Galileis Fernrohr an, sagte aber, daß ihm davon schwindelig werde und daß man darin nichts Wertvolles sehen könne!“

Nicht nur Prof. Meacham hofft, daß das Verbot bald aufgehoben wird.

Das Turiner Grabtuch

Die Sacra Sindone wird seit 1578 in Turin (Italien) aufbewahrt. Zuvor befand es sich seit 1350 in Lirey und dann in Chambéry (Frankreich). Obwohl es schon lange verehrt wird, wurde es von einigen Klerikern und Domherren aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Den durchdringenden Einzug in die öffentliche und akademische Diskussion hielt das Grabtuch 1898, als die ersten Photographien veröffentlicht wurden, die ein realistisches Abbild eines Gesichtes im Negativ zeigten. Ironischerweise war der erste akademische Befürworter der Echtheit ein atheistischer Professor der Anatomie an der Sorbonne, während, ebenfalls in Frankreich, ihr schärfster Gegner ein katholischer Priester und prominenter Historiker war.

Die Popularität des Grabtuchs nahm zu, je mehr Wissenschaftler es untersuchten. Dies erreichte 1978 einen weltweiten Höhepunkt, als ein Team amerikanischer Wissenschaftler (STURP) das Tuch eine Woche lang an Ort und Stelle untersuchen und Proben nehmen durfte. Am Ende konnten sie die Entstehung des Bildes nicht erklären, die bis heute ein Rätsel ist. Zugleich sagten die Wissenschaftler in ihrem Abschlußbericht jedoch, daß das Abbild auf dem Grabtuch eindeutig von einem menschlichen Körper stammt. Die darauf folgenden Veröffentlichungen machten die Reliquie weltweit bekannt, da die Beweise für die Echtheit des Grabtuchs und des darauf zu sehenden Bildes des gekreuzigten Jesus zunahmen (Meacham 1983).

Wie es das Schicksal wollte, verringerte sich zur gleichen Zeit durch die Entwicklung der Radiokohlenstoffdatierung die Menge der benötigten Leinenprobe drastisch von der Größe eines Taschentuchs auf die einer Briefmarke. Der Druck, der von allen Seiten auf die kirchlichen Behörden ausgeübt wurde, um eine C14-Datierung zuzulassen, war enorm. 1988 wurde eine Probe entnommen, in Stücke geteilt und von drei großen Labors datiert. Das Ergebnis einer Entstehung in der Zeitspanne 1260–1390 hatte eine enorme öffentliche Wirkung, und der „Fall“ des Grabtuchs erfolgte ebenso schnell wie zuvor sein Aufstieg.

Die Befürworter des Grabtuchs äußerten allerdings sofort Zweifel an der Repräsentativität der entnommenen Probe und an der statistischen Gültigkeit des errechneten Alters.

„Die kirchlichen Behörden lehnten jedoch alle Appelle für neue Tests ab, da sie offenbar verlegen und/oder enttäuscht von dem Ergebnis waren“, so Prof. Meacham.

Kurz darauf trat in Turin ein neuer Erzbischof sein Amt an, und der Schwerpunkt verlagerte sich zur Konservierung, auf die man sich zunächst zu Recht konzentrierte, die aber 2002 in eine wissenschaftlich nicht gerechtfertigte und katastrophale „Restaurierung“ mündete.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Wikicommons/William Meacham (Screenshots)