Von Roberto de Mattei*

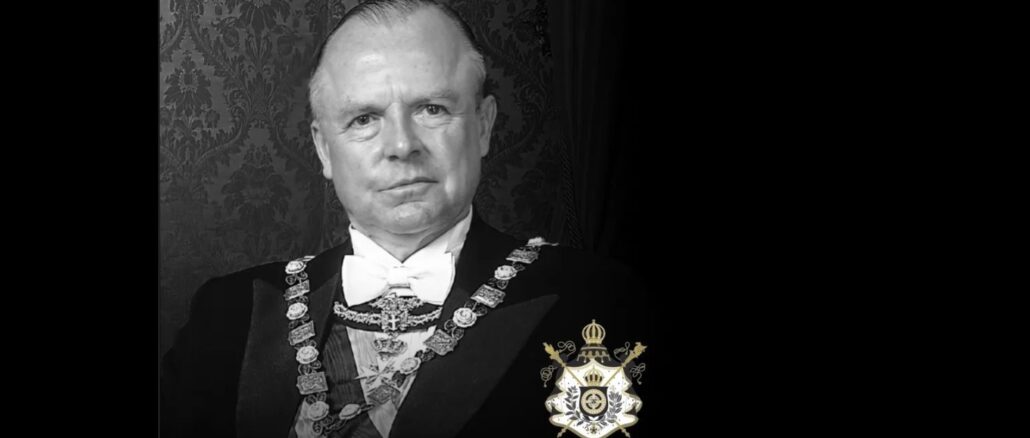

Es ist heute selten, wirklich katholische Fürsten zu treffen, und wenn einer von ihnen stirbt, ist es unsere Pflicht, sein Andenken zu ehren. Ich hatte das Glück, Dom Luiz de Orléans e Bragança, das Oberhaupt des brasilianischen Kaiserhauses, der am 15. Juli im Alter von 84 Jahren verstorben ist, persönlich zu kennen, und es ist mir eine Herzensangelegenheit, seine Person zu würdigen, in einer Zeit, in der wir dringend Männer brauchen, die Prinzipien verkörpern. Dom Luiz war einer von ihnen: Er verkörperte in seinen Worten, in seinen Taten, aber vor allem in seiner Art zu sein, das monarchische Prinzip der Gesellschaft.

Die Gesellschaft gerät heute auch deshalb aus den Fugen, weil das Prinzip der Autorität und der Hierarchie, auf dem das Christentum beruhte, durch das der Anarchie und des Chaos ersetzt worden ist. Aus diesem Grund veröffentlichte Prof. Plinio Corrêa de Oliveira 1993 das Buch Adel und traditionelle Eliten in Anlehnung an die Ansprachen Pius‘ XII. an das Patriziat und den römischen Adel mit einem Vorwort von Prinz Luiz von Orléans und Braganza. Der Grundgedanke war, die unverzichtbare Rolle des Adels und, allgemeiner, der echten moralischen, kulturellen und sozialen Eliten in der Krise unserer Zeit aufzuzeigen.

Ich glaube, daß Italien das Land war, in dem dieser Appell am meisten Anklang fand. Im Jahr 1993 fand im historischen Palast von Fürstin Elvina Pallavicini (1914–2004) eine internationale Konferenz statt, die sich an dem Buch des brasilianischen Denkers orientierte. 1997 gründeten die Fürstin und der Marchese Luigi Coda Nunziante (1930–2015) im Palazzo Pallavicini den Verein Noblesse et Tradition, um die monarchische und aristokratische Tradition des christlichen Europas dem revolutionären Prozeß entgegenzusetzen. In einer sehr engagierten Rede betonte Prinz Dom Luiz von Orléans und Braganza die Aufgabe des Adels in der Phase des sozialen Zerfalls der heutigen Gesellschaft.

Dom Luiz wurde am 6. Juni 1938 in Mandelieu-la-Napoule in Südfrankreich als erstes von zwölf Kindern des Prinzen Pedro Henrique de Orléans e Bragança (1909–1981), Chef des kaiserlichen Hauses, und seiner Frau, Maria Elisabeth Prinzessin von Bayern, geboren. 1945 durfte die Familie aus dem Exil nach Brasilien zurückkehren, und Prinz Pedro Henrique, der Professor Plinio Corrêa de Oliveira seit seiner Kindheit kannte, war froh, ihm die Erziehung seiner Söhne Luiz und Bertrand anzuvertrauen, die sich für die katholische Konterrevolution begeisterten. In den Adern der beiden jungen Männer floß das edelste europäische Blut, das der Orléans-Bragança, Kaiser von Brasilien bis zum republikanischen Putsch von 1889, und das der Wittelsbacher, Könige von Bayern bis 1918. Die Person, die ihnen am nächsten stand, war jedoch ihre Großmutter, Prinzessin Maria Pia von Bourbon-Sizilien (1870–1973), die ihnen ihre Begeisterung für die legitimistische und ultramontane Bewegung vererbt hatte.

Dom Luiz und Dom Bertrand schlossen sich der 1960 von Prof. Plinio Corrêa de Oliveira gegründeten TFP [Tradition, Familie, Privateigentum] an und kämpften an seiner Seite in einem langen Kampf für die Verteidigung der christlichen Zivilisation und der katholischen Kirche. Von den beiden Brüdern hatte Dom Luiz eine kontemplativere Berufung und ein zurückhaltenderes Temperament, was ihn jedoch nicht daran hinderte, sich keiner Verpflichtung zu entziehen. Aus diesem Grund nahm er, obwohl er bereits in den Sechzigern war und seine Gesundheit durch eine jugendliche Kinderlähmung beeinträchtigt war, mit Begeisterung die Einladung von Marchese Coda Nunziante an, Gründungsmitglied der Vereinigung Noblesse et Tradition zu werden, die entstanden ist für die Verteidigung der traditionellen Werte des Adels im kulturellen und sozialen Bereich. Dom Luiz war an der Gründung der Vereinigung und an den drei darauf folgenden internationalen Konferenzen in Rom (2000), Lissabon (2002) und Turin (2004) beteiligt, an denen namhafte Angehörige des europäischen Adels teilnahmen. Nach dem Tod von Fürstin Pallavicini im Jahr 2004 war es nur natürlich, daß Dom Luiz ihr Nachfolger als Vorsitzender von Noblesse et Tradition werden würde.

Am 29. April 2004 führte Dom Luiz den Vorsitz, als im Saal des Palais Coburg in Wien die deutsche Ausgabe meines Buches Der Kreuzritter des 20. Jahrhunderts: Plinio Corrêa de Oliveira vorgestellt wurde. Drei Jahre zuvor, am 10. Oktober 2001, hatte er in Rom an den Gedenkfeiern zum 430. Jahrestag der Schlacht von Lepanto teilgenommen. Die vom Centro Culturale Lepanto ausgerichtete Veranstaltung fand in den Sälen des Palazzo della Cancelleria in Anwesenheit von über fünfhundert Personen statt. Der kaiserlicher Prinz saß in der ersten Reihe neben den Kardinälen Alfons Maria Stickler, Paul Augustin Mayer, Lorenzo Antonetti und Luigi Poggi, Vertretern des Malteserordens und des Konstantinischen St. Georgs-Ordens sowie Nachkommen der berühmtesten europäischen Familien, deren Vorfahren in den Gewässern von Lepanto gekämpft hatten.

Das war kein weltliches Schauspiel, dem sich Dom Luiz stets entzog, sondern um gewichtige Verpflichtungen, denen er sich unterzog, um seiner staatlichen Pflicht treu zu bleiben. Aus seinem Blick leuchteten zwei herausragende Tugenden: Reinheit und Unnachgiebigkeit. Diese Tugenden machten Dom Luiz und Dom Bertrand in den hohen Kreisen der Gesellschaft unbeliebt. Jene Adligen, die sich tarnten, um in die lukrativen und modischen Berufe einzusteigen, konnten die beiden brasilianischen Prinzen nicht ausstehen, weil sie sich nicht mit dem Geist der Sinnlichkeit und der Kompromisse des sogenannten „Jetsets“ anfreunden konnten. Für den mondänen Adel war das Vorbild König Juan Carlos von Spanien, der Mann – so hieß es –, dem es gelungen war, den Dienst für sein Land mit seinen eigenen Vergnügungen und Interessen zu verbinden. Es wurde und wird immer noch nicht verstanden, daß die Pflichten, die es zu erfüllen gilt, umso größer sind, je höher die soziale Stellung ist, die man einnimmt. Doch ein nichtkatholischer Herrscher wie die englische Königin Elisabeth II. hat in den sechzig Jahren ihrer Regentschaft ein Beispiel dafür geliefert, was eine Nation an ideell Erhabenem hervorbringen kann.

Dom Luiz wollte ein katholischer Fürst sein und war es auch. Er war Karmeliter-Tertiar und nach der Praxis des heiligen Ludwig Marie Grignion de Monfort Maria geweiht, aber vor allem war er ein Beispiel für einen glühenden katholischen Geist. Er verfolgte mit Sorge den Prozeß der Selbstauflösung der Kirche und versäumte es nicht, seine respektvolle Ablehnung bestimmter Positionen der katholischen Hierarchie zum Ausdruck zu bringen. So gehörte er am 27. September 2016 zu den Erstunterzeichnern einer Erklärung, die auf Initiative des Vereins Supplica filiale von 80 katholischen Persönlichkeiten, darunter Kardinäle, Bischöfe und namhafte Wissenschaftler, vorgelegt wurde, die ihre Treue zur unveränderlichen Lehre der Kirche über Familie und Ehe bekräftigten.

Auf der Konferenz Noblesse et Tradition in Turin am 30. Oktober 2004 schloß Dom Luiz seine Rede mit folgenden Worten: „In einer hoffentlich nicht allzu fernen Zukunft wird sich unser Blick auf diese Jahre des Glaubensabfalls, des Blutvergießens und des Chaos richten, die wir für immer hinter uns gelassen haben werden. In jenem glücklichen Augenblick werden im Angesicht der Kirche und der wiederhergestellten Gesellschaft diejenigen wie die Sonne strahlen, die aus dem Adel oder ähnlichen traditionellen Eliten stammen und sich gegen die modernen Erschütterungen und Krisen erhoben haben, indem sie sich ihnen entgegenstellten und treu den unsterblichen Ratschlägen und Lehren des großen Papstes Pius XII. folgten. In Wien sagte er am 29. April desselben Jahres: „Ich erinnere mich sehr gut an die letzte öffentliche Veranstaltung von Professor Plinio Corrêa de Oliveira zwei Monate vor seinem Tod. Er erinnerte uns daran, Vertrauen in die Gottesmutter zu haben, indem er sagte: ‚Je mehr wir uns verloren fühlen, desto mehr müssen wir Vertrauen in die Gottesmutter haben, denn Sie hat versprochen, daß Sie siegen wird. Vertrauen! Vertrauen! Vertrauen! Auch wenn es fünf, zehn, fünfzehn, fünfzig Jahre dauert, müssen wir darauf vertrauen, daß eines Tages der Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens kommen wird.“

Dom Luiz von Orleáns und Braganza hat diesen gesegneten Tag nicht mehr erlebt, aber er hinterläßt das Beispiel eines vollkommenen katholischen Fürsten, vor dem wir uns mit Ehrfurcht verneigen.

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017 und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.

Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.

Übersetzung: Giuseppe Nardi

Bild: Corrispondenza Romana